- +1

節育環百年發展圖鑒

▍生育自由是什么

明星代孕熱點的背后,是又一場關于女性生育自由的爭論。這并非新話題。在“娜拉出走”的場景中,生育自由被認為是女性爭取個人解放和男女平權過程中最重要的議題之一。波伏娃在她的《第二性》中提到:“女性除非獲得自由選擇生育的權利,否則就不可能真正的解放。”李銀河也曾呼吁:“生育與否,應該把選擇還給女性,包括單身女性。”

代孕是生育自由嗎?有文章指出,代孕,本質上就是一種母職交易,基于對母職的收買。在作者看來,母職是一種無酬性的、長期被視為女性的自然義務的勞動,是家庭父權制對女性進行剝削并將其控制在無法退出的從屬位置上的奧秘之一。果殼網曾有文顯示,國內的代孕母親一般能從代孕中介手里獲得10萬至30萬元,僅為客戶所支付的代孕酬勞的四分之一左右。這實際上并非生育自由,而是讓女性成為了行走的子宮,被剝削的對象。

生育自由,指的是人擁有是否生育的決定權以及如何生育或不生育的選擇權。它一方面指個人可以自由決定是否生兒育女,另一方面則是個人可以自主選擇生育的方式——利用自然生殖或是人工輔助生殖技術來生育后代,或者是自主決定通過避孕套、避孕藥等方式避免生育。

可見,生育是女性權利的一部分,而避孕才是女性爭奪子宮自由的重要手段。然而,在長期的男權歷史中,避孕的實現來之不易。一段節育環的發展史,其實也是一部在不平等中掙扎的子宮自由史。

▍女性與避孕不得不說的那些事

提到女性解放,你第一時間會想到什么?

是1920年正式生效,讓2600萬美國女性獲得選舉權的《第十九條修正案》;是1949年提到“女人并非生來就是女人,而是后天才成為女人”的《第二性》;還是1964年Mary Quant設計的迷你短裙?

或許,還應該有興起于19世紀的節育運動。

18世紀后期,英國經濟學家馬爾薩斯發表《人口論》。人口論認為貧困問題是人口過多造成的,因此要控制人口增長。19世紀上半葉,“新馬爾薩斯主義”思潮出現。“新馬爾薩斯主義”在沿襲了人口論的同時,提倡使用避孕方法來降低人口出生率,這種思想觀點在包括英國在內的歐洲各國以及美國等地廣泛傳播。該理論的部分支持者認為,節育與維護女性權利息息相關。美國生育控制運動的先驅——查爾斯·諾爾頓博士提出,無節制的受孕不利于女性的生理健康。不少女權主義者也積極推進節育運動的開展。

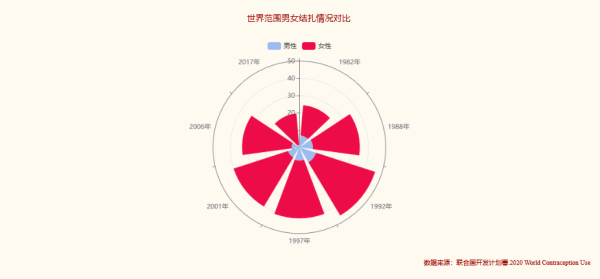

然而,在世界范圍內,避孕的責任更多由女性承擔。墮胎、節育環、避孕藥、結扎等手段層出不窮,女性成為這些手段的主要使用者。

圖1 世界范圍男女結扎情況對比/數據來源:聯合國開發計劃署《2020年世界節育方法使用情況報告》

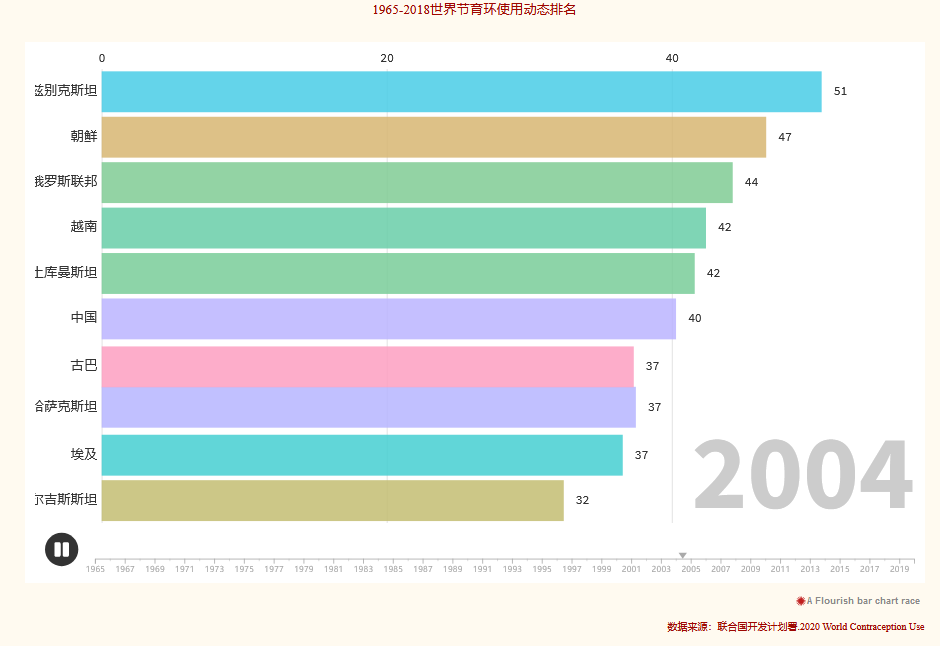

圖2 1965-2018世界節育環使用動態排名/數據來源:聯合國開發計劃署《2020年世界節育方法使用情況報告》

圖3 2017年世界節育環普及率/數據來源:聯合國開發計劃署《2020年世界節育方法使用情況報告》

作為一種被公認為最有效的避孕方式,節育環在世界范圍內得到了廣泛的使用,中國節育環的放置率則是世界之最。1971-2017的近50年間,中國約有5.4億女性曾安裝金屬節育器。

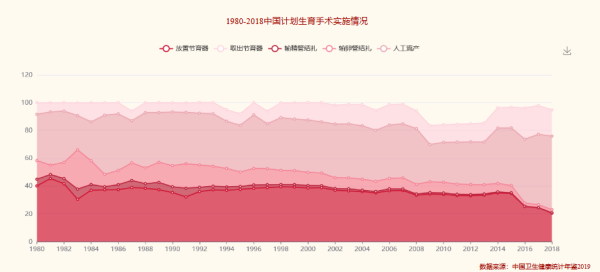

2014年開始,我國放置節育環的手術數量逐年遞減,2016年的二孩政策的出臺更是讓手術數量大幅度減少。據中國衛生健康統計年鑒2019年的數據,2018年全國范圍內放置節育器的手術共有3774318例,占2018年全國節育手術總數的20.5%。

但與此同時,我國人工流產占節育手術的比例在不斷提高,已由2014年的39.8%增長至2018年的52.9%。

圖4 1980-2018中國計劃生育手術實施情況/數據來源:國家衛生健康委員會《中國衛生健康統計年鑒2019》

▍節育環的前世今生

節育環一覽

圖5 節育環一覽,根據國際避孕和流產博物館網頁資料整理(部分圖形,可擴展)

兩千多年前,悠悠駝鈴聲飄揚在廣袤沙漠里。常年在世界各國進行貿易的阿拉伯商人,為了防止馱著貨物的駱駝在穿越沙漠的過程中懷孕,將鵝卵石塞入駱駝的子宮里。這些小石頭與子宮壁的不斷刮擦引發子宮炎癥,從而阻止精子著床,達到避孕的效果。

而這些不起眼的小石頭,據說就是現代宮內節育器的靈感來源。

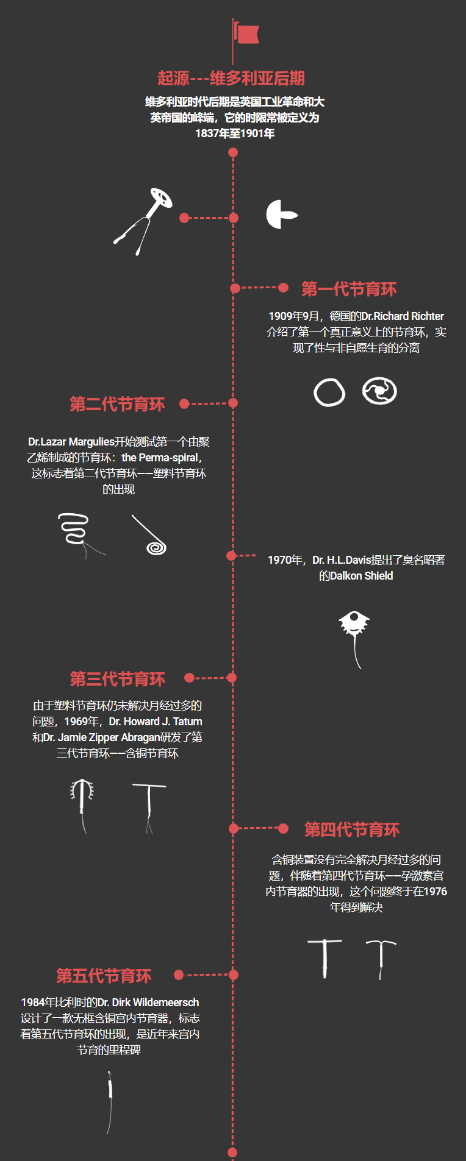

宮內節育器,又稱為節育環,英文全稱為the intrauterine device,簡稱IUD。上世紀60年代,伴隨著計劃生育的開展,節育環在中國得到廣泛運用。但其實早在維多利亞后期,宮內節育器的雛形就開始流行于歐美國家,并在二十世紀繼續發展。

圖6 節育環發展時間軸,根據公開資料整理

宮內節育器的發展經歷了五個階段。

1.維多利亞后期——節育環的前身:子宮托

維多利亞時代后期正處于英國工業革命和大英帝國的鼎盛時期,從1837年延續至1901年。在這一時期,英國的生育文化和家庭結構開始轉型。

在原本的基督教傳統中,生育是婚姻的主要目的,任何人為干涉生育的行為都被認為違背了上帝的意志。因此,早期的英國民眾大多秉持自然放任的生育觀。

但隨著馬爾薩斯人口論的出現、新馬爾薩斯思想的傳播以及1877年的“布拉德洛一貝贊特案”,人們傳統的生育觀念有所改變,生育控制運動蓬勃發展。(“布拉德洛-貝贊特案”指的是1877年3月,布拉德洛和貝贊特成立出版公司,重新發行并公開出售了生育控制書籍《哲學的果實》,以表達對當局將其判定為非法出版物的不滿。他們因此遭到逮捕并被指控“出版淫穢書籍”。案件最終以布拉德洛與貝贊特的勝訴告終。)與此同時,主張女性應該自主決定何時生育的“自主母親”運動在美國興起。

十九世紀八十年代后期,節育環前身的子宮托,也開始在歐洲和美國流行。

1884年6月5日,Julius C.Petit發明的“Womb Battery”獲得了專利號。根據Petit的說法,將“Womb Battery”放置在女性子宮中,當它與粘液發生化學反應時,會產生微弱的電作用,從而刺激生殖器官并治愈女性患有的多種疾病。

圖7 Womb Battery

后來,子宮托的材質變得更為多樣,一些由銀、銅、金、象牙、硬橡膠等材料制成的子宮托出現,莖也變得越來越長,并且大多都有膨脹的底端。其中的一個流行款因其外觀被稱為“叉骨”。

圖8 Wishbone Spring Pessaries,在插入過程中,“叉骨”延伸出來的兩翼可以被壓縮,從而更順利地通過子宮頸管。這種子宮托可用于撐起子宮,防止器官過度彎曲,并能治療痛經。

但在當時,子宮托的主要用來機械墮胎,而非節育。藥劑師、年紀較大的助產士、庸醫以及女性對節育托的濫用,導致不少女性受傷甚至死亡。濫用所引起的并發癥讓很多醫生開始反對宮內避孕這一概念。婦科教科書和學術期刊開始出現對子宮托的批評,社會大眾普遍對子宮托抱有消極態度,抗議頻發。這也阻礙了大眾對后來真正的宮內節育器的接受以及宮內節育器的發展。

2.二十世紀初——節育環的初次發展

1909年9月,德國的Dr.Richard Richter在Deutsche Medizim'she Wochenschrift上發表了一篇名為“Ein Mittel zur Verhutung cler Konzeption” (“A Means of Preventing Conception”)(一種預防懷孕的方法)的文章。在文章中,Dr.Richard Richter介紹了第一個真正意義上的節育環,實現了性與非自愿生育的分離。

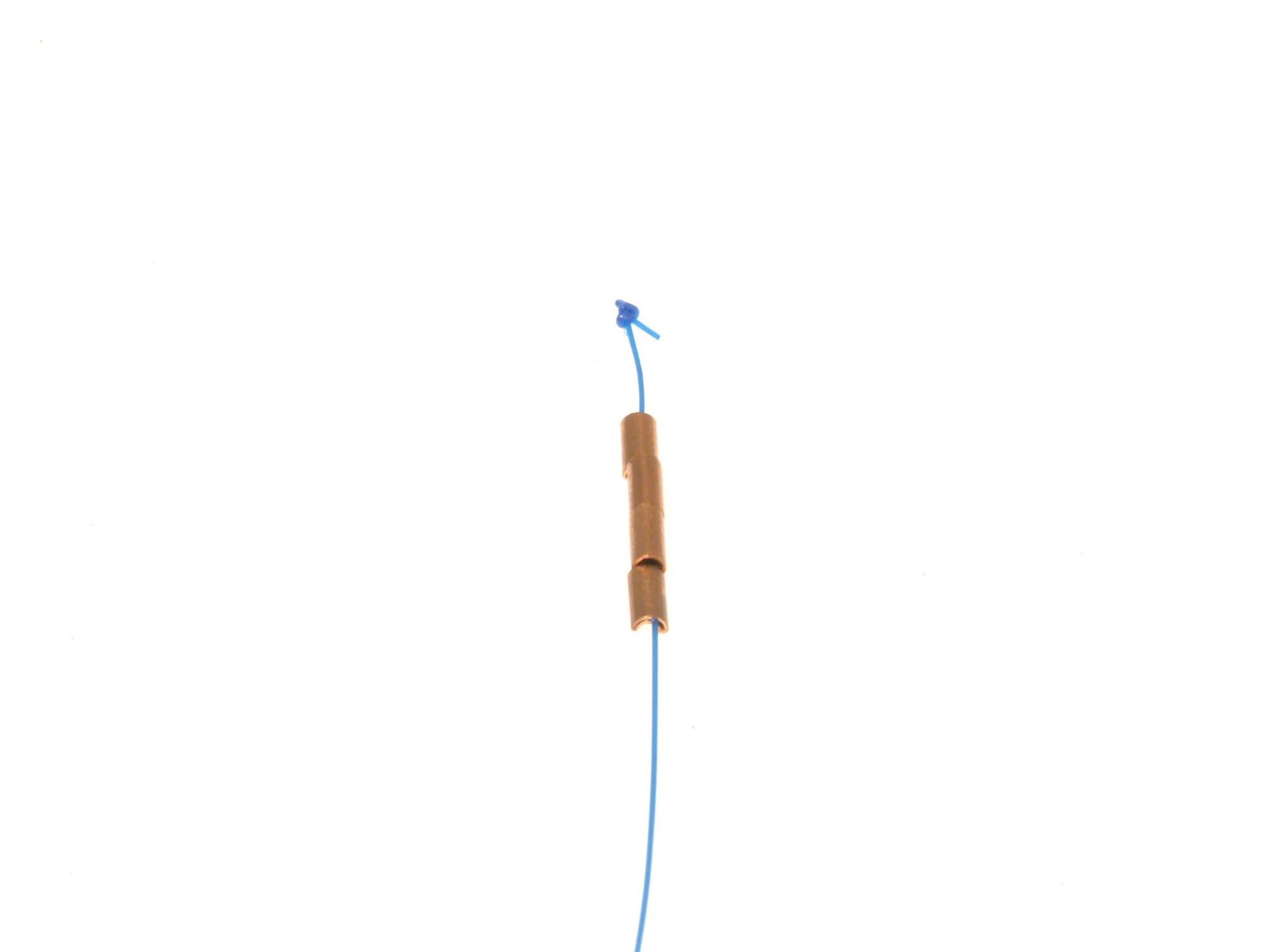

圖9 由Dr. Richard Richter提出的節育環,由Dr.Richard Richter設計的這款節育環由兩股以特定樣式纏繞的粗蠶腸(Crin de Florence)組成,末端覆蓋有賽璐璐,以防傷害子宮內膜,具有一定的柔韌性。蠶腸是一種縫合材料,由蠶將要吐絲成繭時被殺死后單股抽出的液體組成。

當時恰逢節育運動的蓬勃發展。1910年到1920年,美國的節育運動迎來第二次高潮。1916年10月,節育運動的領導者Margaret Sanger在紐約布魯克林開辦了全美第一家節育診所,用來宣傳避孕知識、講解避孕原理并展示子宮帽的使用方法。

再加上第一次世界大戰剛結束,社會充斥著自由、開放的聲音,促進了有關節育方法的公開討論。節育環也有所發展。

1923年,Karl Pust對Richter的設計進行了改良,所設計出來的裝置被稱為the Pust Device。

圖10 The Pust Device,the Pust Device的環形部分由三股蠶腸扭曲而成,尾部被絲線所包裹,環的末端是一個玻璃底部。Karl Pust認為這一設計有利于阻礙精子進入子宮。

這個裝置引起現代節育環使用先驅——德國Dr. Gr?fenberg以及其他人士的反對。他們認為那條由絲綢包裹的“尾巴”可能容易引發陰道感染。

作為第一個對節育環進行科學研究的人, Dr. Gr?fenberg意識到,使用莖狀子宮托(stem pessaries)、“叉骨”(wishbone spring pessaries)、the Pust collar button device這類流行的子宮陰道避孕器會對女性身體造成危害。他決定構思一款不會越過子宮腔邊界的裝置,即發明一款子宮內節育器。

20世紀20年代初,Dr. Gr?fenberg開始嘗試將自制的星星形狀的裝置和用蠶腸制成的線圈置入女性體內,并不斷改良,最終設計出一款由銀絲螺旋纏繞而成的環形節育環。這一發明使得他的名字永垂不朽。

1929年9月,在倫敦舉辦的世界性改革聯盟大會(the Congress of the World League for Sexual Reform)上,他展示了他的銀環,標志著節育環歷史的開端。

圖11 The Gr?fenberg Ring,一開始,Dr. Gr?fenberg也選擇蠶腸作為原材料,但為了讓宮內節育器在X光檢測中可見,他首先將銀線連接到環上,后來又試著將銀線纏繞在整個環上。 最終,他舍棄了蠶腸,改用含銅,鎳和鋅的合金(所謂的德國銀)螺旋盤繞成一個金屬環。Gr?fenberg環在英國以及加拿大、澳大利亞等所有的英聯邦成員國中被廣泛使用,但卻沒有在歐洲大陸和美國流行起來。

1933年,日本的Dr. Tenrei Ota 決定完善Gr?fenberg環,盡管他一直未曾見過實物。1934年,Ota報告了初步的研究結果,并在日本醫師中開始獲得中等程度的認可。Ota Ring在日本一直流行到1980年代。

圖12 The Ota Ring,Dr. Tenrei Ota在Gr?fenberg環的中間增加了一個小圓盤,并用幾條輻條將其和外圈相連。這個銀制或者金制的環被稱為“the Precea Ring”或者是“the Ota Ring”, “ precea”在英日語(Anglo-Japanese)具有“壓力”的意思。

盡管Gr?fenberg環的安全性與有效性得到了證明,它依然不被大眾所接受。使用節育環遭到了反對避孕以及認為子宮是神圣不可侵犯之地這兩類人的大力反對。又因為節育環放置與取出困難,引發了不少嚴重感染,使之不被當時的婦科醫生所提倡。Dr Gr?fenberg發明的節育環在課本上并沒有被提及。在1934年至1959年期間,西方國家的醫學期刊也沒有刊登與這種避孕方法相關的文章。只有少部分人在堅持對節育環的研究。直到1960年以后,美國才有大型醫療機構使用節育環。

3.第二代節育環——塑料節育環

迷你短裙流行的20世紀60年代,是第二次女權運動蓬勃發展的年代。性解放作為女權運動的副產品之一,一定程度上推動了避孕產品的使用,避孕產品成為了隔離性行為與生育的一個重要工具。

1960年,被稱為“藥丸”的全世界第一種口服避孕藥被美國食品藥品監督管理局(Food and Drug Administration)批準在市面上流通。

停滯已久的節育環研究也有所發展。就在“藥丸”誕生的同年,Dr.Lazar Margulies開始測試第一個由聚乙烯制成的節育環:the Perma-spiral(Gynecoil),這標志著第二代節育環——塑料節育環的出現。為了方便將the Perma-spiral置入子宮腔,Dr.Lazar Margulies還開創了一種新的插入方法:將節育環置入一根細的塑料管中,再通過推動塑料柱塞將其排出。

圖13 The Perma-spiral(Gynecoil),Dr. Margulies為the Perma-spiral提供了一個(實心的)尾端,并將硫酸鋇模制成塑料,使該節育環具有射線不透性,便于X射線定位。

就在同一年,Dr. Jack Lippes發明了第二個塑料節育環:the Lippes Loop。這一款節育環非常受歡迎,在所有第二代節育環中具有最大的全球影響力。

圖14 The Lippes Loop,the Lippes Loop整體呈梯形,可以緊貼松弛的子宮,從而降低了被排出的概率。它是首個在末尾處被加上單絲尼龍線的節育環。因為Dr. Lippes認為附帶一小束塑料絲不會引起子宮內膜炎或脊髓炎,并且標記尾部便于確認設備的存在且易于移除。在如何放置進子宮腔這個問題上,Dr. Lippes借鑒了Margulies的方法。

1962年,人口委員會在紐約舉辦了第一屆國際宮內避孕國際研討會。在會議上,塑料設備的先驅Margulies和Lippes被邀請來演示發明成果并報告初步的臨床結果。Margulies報告了他所發明的放置技術。這種將節育環裝入塑料直管中的插入方法簡化了原有的方法,使大規模生產和插入節育環成為可能,進而催生了整個線性塑料節育環的發展。也是在此次大會上,Dr. Jack Lippes 報告了由他設計的線性裝置在這六個月來264名患者的使用情況。

其他在宮內避孕領域有30年或更長時間經驗的研究人員也參加了1962年的會議,為證明該方法的長期安全性做出了貢獻。他們提出了有關IUD作用機理的最新研究,證明子宮內裝置不能像一些早期研究人員所建議的那樣用于機械墮胎。這些發現使宮內節育器與口服避孕藥或傳統避孕藥在道德可接受性上處于同一水平,為廣泛使用鋪平了道路。同時,1962年的會議展現了節育環的明顯效果與使用安全性,盡管還存在容易被排出以及經期使用不便的問題,但相對于原始的避孕措施,使用IUD似乎利大于弊。

同時期還出現了很多其他的節育環。1962年,在智利的圣地亞哥,Dr.Jaime Zipper Abragan構思了一款柔性尼龍線圈。Dr.Grafenberg的前專業合伙人Dr.Herbert Hall仿制格氏環制作了不銹鋼環the Hall-ring,這個節育環之后在中國得到了廣泛的使用。1966年,Dr. Herbert Hall又發明了Inhiband,一個由很多相同材料固定在一起的圓環組成。

1970年,Dr. H.L.Davis提出了臭名昭著的Dalkon Shield。疾病控制和預防中心(CDC)調查后發現,使用the Dalkon Shield的妊娠率高于預期,同時會增加包括自然流產、敗血性流產在內的復雜妊娠風險。于是1974年,美國食品藥品監督管理局舉行聽證會,叫停了Dalkon Shield的發行,出現了超過400,000宗針對the Dalkon Shield的銷售公司A.H. Robins的訴訟。1985年,該公司申請破產。

圖15 The Dalkon Shield,Dalkon Shield長著一條“尾巴”——一個由數百個尼龍細絲組成的柔軟護套,區別于Lippes所提出的堅硬的尼龍單細絲尾巴。有研究表明,這個“尾巴”便于細菌從陰道進入子宮腔,容易引起嚴重甚至致命的感染。

由于第二代節育環以熱塑性塑料為材料,在被拉直塞入狹窄的稻草型插入管并放置進子宮后,依然可以恢復原來的形狀。因此它解決了Gr?fenberg環和Ota環在插入和取回時不便利的問題。

4.第三代節育環——含銅裝置

1970年至1980年,以“生育權利”為口號的節育運動在美國興起。第三代、第四代節育環應運而生。

由于塑料節育環仍未解決月經過多的問題,1969年,Dr. Howard J. Tatum和Dr. Jamie Zipper Abragan研發了第三代節育環——含銅節育環,試圖為這個問題提供解決途徑。

Dr. Howard J. Tatum在研究中了解到塑料節育環的副作用:流血與疼痛。他將其歸結為裝置與子宮腔的不相容。他意識到子宮腔收縮時的形狀接近于大寫字母的T,因此他設想可以使用小型T形塑料裝置解決這個問題,并且T形的環也更難被排出子宮腔。

Dr.Zipper對Dr.Tatum的設想進行了相關的臨床試驗。試驗后發現,雖然出血率、疼痛率及排出率都有所降低,但是妊娠率仍未達到理想水平。1968年,他在兔子體內發現銅的金屬離子具有避孕作用,于是他建議在塑料T形節育環的垂直壁上纏繞一段銅線。經過實驗,研究小組認為具有200 mm2自由(可電離)表面的銅絲裝置避孕效果最佳。

1969年,第一個含銅的節育環—— TCu200(Copper T200)誕生。

圖16 Copper T 200

但由于專利問題,TCu200并不是第一個在市場上出售的含銅節育環。它的替代品Cu-7 200(Gravigard)在1974年被美國食品藥品監督管理局批準在市面上銷售。

通過添加銅來增強避孕效果為非藥物節育環的發展提供了新的思路。后來有不少研究者構思了數量可觀的含銅宮內節育器,但只有少數得到運用。其中最成功的莫過于荷蘭婦科醫生威廉·范·奧斯(Willem van Os)于1974年發明的Multiload IUD(MLCu250)。

圖17 Multiload,Multiload借鑒了Copper-T和Dalkon Shield的造型與構造。

5.第四代節育環——激素釋放裝置

含銅裝置雖然為子宮內避孕增加了新的維度,但依然沒有完全解決月經過多的問題,這是當時婦女要求取出節育環最為重要的原因。伴隨著第四代節育環——孕激素宮內節育器的出現,這個問題終于在1976年得到解決。

在1960年代后期,Dr. Antonio Scommegn證明了孕激素對子宮的作用,并假定這種天然類固醇激素引起的子宮內膜萎縮將有助于減少經期出血。因此他設想將塑料T形節育環的垂直臂替換成裝滿結晶黃體酮的儲庫。Dr. Jouri Valter Tapani Luukkainen同樣發現孕激素會引起子宮內膜的萎縮,于是設想了一種名為the Progestasert System?的孕激素釋放裝置,但由于它只有一年的使用期限,使用壽命短,因而未得到廣泛普及。

圖18 The Progestasert System

1976年,Dr. Luukkainen發布了有關新型激素釋放節育環的研究。孕激素節育環Mirena?(Leiras-Schering)就此問世。

圖19 Mirena,Dr. Luukkainen沿用了Dr.Tatum所提出的字母T的形狀,將水平壁上的銅線換成了含有人工合成孕激素的儲庫,可以在至少5年內每天釋放20 μg的左炔諾孕酮(Ng)。它的工作機制是使宮頸處的粘液變得粘稠從而阻止精子進入子宮,以及改變子宮內膜以阻止受精卵在子宮的附著。它所引起的子宮內膜萎縮和孕激素產生的宮頸粘液的理化變化與正確使用組合藥產生的臨床療效相當。同時,其引發的粘液堵塞物對細菌同樣是一道屏障,從而降低了盆腔炎的發生率。

Dr. Luukkainen還在研究中提到,除了可以實現避孕效果外,孕激素釋放節育環還有利于緩解女性月經期間月經過多、抽筋等問題。但它的主要缺點是可能導致完全沒有月經,這可能對某些使用者造成困擾。

6.第五代節育環——植入式宮內避孕器

1984年,比利時的Dr. Dirk Wildemeersch設計了一款無框含銅宮內節育器,標志著第五代節育環的出現,是近年來宮內節育的里程碑。為了區別于傳統的宮內節育器,這一款宮內節育器又被Dr. Dirk Wildemeersch稱為“植入式宮內避孕器”(intrauterine contraceptive implant,IUCI)。

當時,由于不堪忍受使用Copper-T或者Multiload所帶來的出血與疼痛,大量女性要求取環。受到她們的影響,Wildemeersch決定設計一款區別于以往框架結構、無框架的節育環,原因是Wildemeersch意識到節育環所引起的副作用與其不與子宮腔相吻合的大小和形狀有關。1984年,這一款無框架的節育環誕生,并于1996年以the GyneFix的名字在市場上銷售。

圖20 The GyneFix

圖21 The GyneFix,通過將銅套壓在一段聚丙烯螺紋上,Dr. Wildemeersch實現了其去除節育環框架的設想。為了防止它被排出體外,Dr. Wildemeersch在前端打上一個結,并借助尖頭探針使之插入子宮肌層。除了提供避孕措施外,IUCI還可用于將其他藥物輸送至子宮腔。

該節育環在被正確放置后,幾乎不會被排出子宮腔。同時,與傳統的IUD相比,該裝置因出血、疼痛的取出率要低得多。

此后,節育環并未出現突破性的變革,銅制節育環與孕激素節育環得到了較廣泛的應用。目前美國食品藥品監督管理局批準了五款宮內節育器上市流通,包括四種孕激素節育環(左炔諾孕酮釋放子宮系統)和一種銅制節育環。其中的一款孕激素節育環Mirena也已經在中國被批準上市。

▍結語

從事女性計劃生育臨床研究的國家衛健委研究員吳尚純在接受財新采訪時表示,認為女性上環是為政策犧牲是一種偏見。吳尚純說,中國計劃生育所采取的“一環兩扎”的技術政策,到現在其實也不過時。對過去未能充分尊重女性知情選擇權的避孕推廣方式,與作為“安全、有效避孕手段”的節育環,應該區別看待。

節育環的發展給部分女性帶來流血與疼痛的同時,也賦予了女性自主決定生育的權利。其一百多年發展歷程的背后,是女性對掌握自身生育權的需求以及對自我保護的渴望。

▍參考文獻:

[1] 呂頻.代孕即將合法化了嗎|令人焦慮的母職交易[EB/OL].[2016-01-13]. https://mp.weixin.qq.com/s/9pX__0LDE8eWLiF7gOUlFw

[2] 果殼.代孕是一種兒童買賣嗎?[EB/OL].[2021-01-19]. https://mp.weixin.qq.com/s/JpWCIQDrLo053xwwXDhrsw

[3] 張燕玲.生育自由及其保障范圍——兼論人工生殖的理論基礎[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2007(05):114-117

[4] 鞏凡.美國女權運動的第二次浪潮(20世紀60-80年代)[D].山東:山東師范大學,2011

[5] Fashion The Definitive History Of Costume And Style[M]. USA: DK Publishing, 2012: 350

[6] 俞蓮實.民國時期城市生育節制運動的研究——以北京、上海、南京為重點[D].上海:復旦大學,2008

[7] 宋雪寧. 19世紀英國生育控制運動的轉型:以布拉德洛——貝贊特案為中心[D],江蘇:南京大學,2018

[8] 國家衛生健康委員會.中國衛生健康統計年鑒[M].北京:中國協和醫科大學出版社,2019

[9] 黃晶.從女權主義角度看美國節育運動的發展[J].國際觀察,2003(02):75-80

[10] HUGH J. DAVIS.MD. Intrauterine Devices for Contraception-the IUD[M],USA:The Williams & Wilkins Company.1971:1-15

[11] Michel Thiery. Intrauterine contraception: from silver ring to intrauterine contraceptive implant[J]. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 90 (2000):145–152

[12] Lazar Margulies. MD. History of Intrauterine devices[J]. Journal of Urban Health : Bulletin of the New York Academy of Medicine.1975(05):662-7.

[13] Michel Thiery. Pioneers of the intrauterine device[J]. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 1997, 2:1, 15-23

[14] Victoria Higginbotham. Hormone Releasing Intrauterine Devices [EB/OL]. [2019-06-03]. https://embryo.asu.edu/pages/hormone-releasing-intrauterine-devices

[15] family planning victoria. Intrauterine Device (IUD) Contraception. [EB/OL]. https://www.fpv.org.au/for-you/contraception/long-acting-reversible-contraception-larc/iud-contraception-intra-uterine-device

[16] Mandy S. Coles, Aisha Mays. Optimizing IUD Delivery for Adolescents and Young Adults Counseling, Placement, and Management [M]. Switzerland:Springer,2019

[17] 徐路易,黃雨馨.爭議節育環[N].財新周刊,2020-10-19

小組成員:唐茹粵 楊曉鑫 陳愛媛

指導老師:吳小坤

學校:華南理工大學

編輯:謝田甜

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司