- +1

危機不慌|平臺企業的商業模式陷阱與出路

2017年,受命于復旦《管理視野》,筆者集中研究摩拜單車、滴滴打車、餓了么等共享經濟的新秀企業。在為新興創業者激昂澎湃的熱情所感染之余,也看到潛在危機。下面是5年前的一段采訪后記:

“新生企業發展太快,來不及整理商業價值之外的社會價值。這個盲點會成為戰略遺憾。此外,其他戰略盲點會給企業帶來難以逆轉的危機。例如,外賣包裝會成為環保公敵。被平臺企業改造或扭曲的社會關系,誰來負責?等到社會學、心理學和公共政策學者開始關心它們的負外在性時,商業模式的危機就來了。”

5年來,我們在《共享單車,別讓資本家騎走了》、《怎樣設計滴滴順風車》等系列文章中的危機提示依次出現。最近有關平臺企業一系列問題更把轉型危機推到社會輿論高潮。

沒有任何新商業模式出生時就十全十美的。沒有任何成功的商業模式不經過自我批判和階段性蝶變的。新興企業橫空出世各有它們驚艷之處。而它們遭遇危機的卻有一個共同特征:沒有能力完成商業模式在四個發展階段的變化轉型。本文說明商業模式的四個階段和必要的轉型。

商業模式四種形態

靜態的商業模式用來回答四個問題:為誰服務?與誰合作生產和營銷?怎樣變現?如何維持?而動態發展的過程暗含四種形態:敗將,饕餮,施主,贏家。怎樣從施主輪轉為持續的贏家?它是新興企業走出危機的樞機。

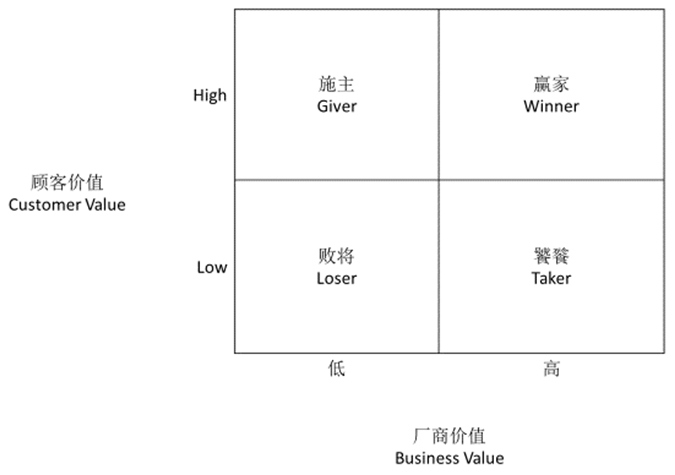

圖1: 商業模式的四種狀態

如圖1所示,以兩種價值觀為軸線,商業模式內含四種形態。就像水有氣態、液態和固態,分子結構相同,運動規律不一樣。商業模式有1)敗將(Loser); 2) 施主(Giver); 3)贏家(Winner); 4)饕餮 (Taker),它們的運動規律也不一樣。

敗將(Loser)指的是既沒有為消費者創造有用的價值,更沒有給投資者帶來利潤回報。它不僅出現在懵懂未知的創客中,大公司也難免。“谷歌眼鏡”(Google Glass)就是一例。對大眾消費者,它只有新奇,沒有使用效用。對特殊客戶,如醫生、消防隊、博物館講解等,谷歌沒有配套的合作研發策略。推出一年后,第一版谷歌眼鏡全面下架。

施主(Giver)指為消費者創造出明顯的使用價值,但卻沒有切實的設計來收獲廠商價值。社交媒體“推特”(Twitter)一直在為如何轉換顧客價值到廠商價值掙扎。

贏家(Winner)指顧客價值和廠商價值相互增益的階段。現在遭遇危機的企業都有過一段廣受歡迎的時光。發展的軌跡顯示它們曾經不斷制造出新的顧客價值,不斷讓消費者看到使用新服務的增值效果。因為有推陳出新的價值,一方面社會對新興互聯網平臺企業單項業務活動批評不止,另一方面人們在它自我完善中看到相互關系中利大于弊的一面。

饕餮(Taker)指企業劫持內外利益相關者,對外是客戶,對內是員工。劫持后,企業單方面追求廠商價值最大化。它們一般以創新開發產品和服務開始,為客戶帶來明顯高于市場水平的高顧客價值,為社會帶來全新的工作機會。另一個特征是,它們成長強大后,因為信息不對稱和市場權力不對稱,客戶或員工要么講不明白損害自己利益的管理行為,要么沒有力量維護自己的權益。第三個特征是,客戶或一旦進入合同關系不容易脫離,或者有較高的脫離成本。這樣的企業就是典型的“饕餮”。

饕餮模式一般是利用自然能力、競爭能力或者政策壟斷,單方面將廠商價值最大化。

2016年,霍爾姆斯特倫和哈特(Bengt Holmstr?m and Oliver Hart)獲得諾貝爾經濟學獎。他們的理論貢獻在于揭示經濟合同中單向依賴形成不平等地位的問題。所有經濟合同都有不完整性。一方可以利用優勢地位左右合同內容和形式。類似的問題出現在平臺企業和客戶與員工的合同關系中。處于合同權力弱勢一方的客戶和員工一般難以有平等的契約權力和機會。不完全合同理論(Incomplete contracting)很好地解釋了最近一年平臺企業面臨的問題。反壟斷和政策監管意在限制饕餮模式。

困境與出路

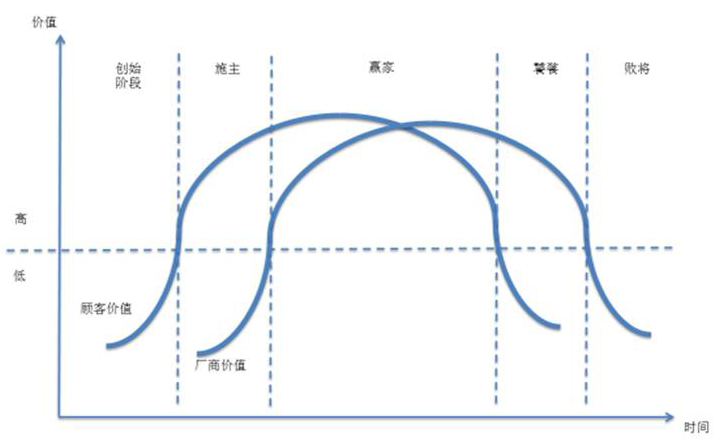

毫無疑問,贏家狀態是值得追求的階段。但是,常見的二個現象是“施主困境”和“饕餮陷阱”。前者只有公益沒有私利,無法長久;后者犧牲客戶利益,終究被替代。圖2顯示商業模式中的“施主困境。”

圖2:商業模式狀態變化軌跡

“施主的困境”是商業模式最常遭遇的情境。企業為消費者帶來嶄新的價值,卻總是找不到轉換方法,無法將顧客價值轉換為廠商價值。例如,網上會議軟件“矚目”(Zoom)成功之前,skype 和Webex免費軟件扮演價值施主角色,培養了使用者的消費習慣。

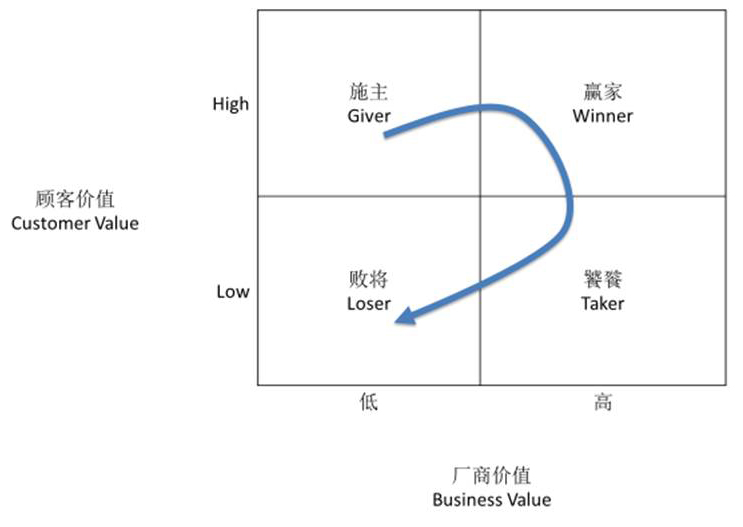

圖3: 饕餮的陷阱

“饕餮陷阱”指企業依靠已經控制的客戶和員工的依賴關系,克扣本來屬于他們的價值,并簡單轉移為廠商價值,直至被替代或破產。如圖3所示,它是自我設立的陷阱,因為它本可以利用創始階段建立的各項資本(能力、資金、品牌、聲譽、政策)跨越發展進入“贏家”階段。但是,管理者缺乏對商業模式發展的變化觀,受代理人私利左右,違背企業創始初心,選擇快速盈利道路,直至危機。饕餮可以有暫時的高利潤,卻容易墮落為敗將,其中的危機滅絕成本只能在后視鏡中估算。最近5年,遭遇危機的平臺企業大多落入同樣的陷阱。

走出陷阱,企業需要理解商業模式與社會關系之間的聯系。

所有的商業模式都建立在特定的社會關系背景之上。成功的商業模式必然提升良善的社會關系。1929年,大蕭條之后,迪斯尼兄弟希望迪斯尼樂園可以讓抑郁的社會快樂起來。福特(Henry Ford)認為,平民化的汽車消費可以促進美國的熔爐文化(人們對福特的思想有爭議)。如果沒有對人類與地球新型關系夢想般的宣揚,馬斯克的特斯拉就只不過是眾多電動車中的一個品牌。

因此,走出商業模式的困境與陷阱,新興企業要有社會思想能力,要能夠把生產能力與社會福利創新緊密結合起來。為推廣電燈,愛迪生首先點亮紐約街道,鼓吹夜晚的公共社區活動和社交生活。愛迪生了解,新商業模式的“魚”無法暢游在舊社會關系的“水”中。

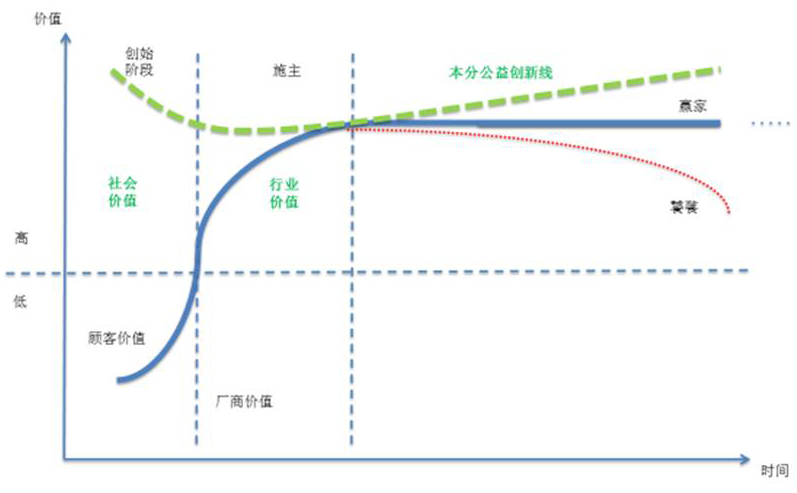

維持贏家地位,企業必須要用輪轉變化的思維分析和使用商業模式。怎樣避免“施主困境”? 怎樣在成為贏家后不落入“饕餮陷阱”?企業首先要接受商業模式永遠為一個“成、駐、壞、空”的輪轉過程。其中,四個狀態各有內在的規律和轉化特征。其次,企業要始終思考如何創造新的顧客和員工價值,如何將新價值轉換為新的廠商價值。要做到這一點,我們建議,企業需要設計和執行“本分公益”的策略(圖4)。

圖4:持久贏家和本分公益

什么是本分公益?“本分公益”有別于完全以利他為核心的“社會責任”,也不同于以經營社會聲譽資本為隱蔽目的的“商業慈善”。本分公益強調在本業、自身能力和企業愿景范圍內思考有利于社會的新舉措。它從自身能力出發,在發揮企業核心競爭能力的同時,它創造出新產品和新市場。

“本分公益”應該成為企業創造新的顧客價值的元點。企業需要鼓勵每個部門和員工思考基于本分的公益創新。這個策略最大的效益在于保持與社會公共價值的一致性。它是一切顧客價值的來源。同時,因為根植在企業的本來已經具備的生產能力中,它又能利用公益新用途,拓展核心競爭力。

持續的本分公益創新可以成為維護“贏家”狀態的不盡源泉。每次本分公益創新活動都是對潛在顧客價值的一次大范圍社會測試。它的直接策略價值有四:

1)對公益產品,公眾有良善的意愿,能容忍細節缺陷。這就給企業完善新產品提供了機會。疫情期間,許多經過改造的商業服務并不完善。但是,人們給予廠商足夠的時間和機會來試錯和修正。

2)在推廣本分公益產品過程中,企業找到公益產品和商業產品的市場分布區間。它為新產品市場定位完成測試過程。公益產品可以自然過渡成為企業的新產品和服務。

3)本分公益產品奠定新產品品牌影響力,因為在獲得市場份額之前,企業已經虜獲人心。我們看到,通過公益贈送和免費咨詢,一些遠程工作軟件迅速成為行業中有影響的品牌。

4)本分公益創新是聯系政府部門有效的公共事務策略。與現金和實物捐贈相比,輸出核心能力,解決公共問題更能贏得長久的信譽。

哲學家懷海特(Alfred Whitehead)說:存在就是歷程,價值就是作用。我們的動態商業模式為企業跨越陷阱提供了一個歷程路線圖。“本分公益”是不斷更新有價值的作用的一個方法。

20世紀工業家的代表亨利·福特不僅創造了制造業流水線,他也是首先推廣5天和8小時工作制度的工業家。不過,這樣做不是完全為利他的慈善。他認為,能夠充分休息的工人,生產效率更高,有閑暇周末逛商場的市民,才會喜愛汽車。從企業本身的能力和使命出發,促進新型社會關系和生活形態,這就是包括“本分公益”的動態商業模式。

(本篇為澎湃商學院獨家專欄“危機不慌”系列之二十,作者鮑勇劍為加拿大萊橋大學迪隆商學院終身教授、復旦大學管理學院EMBA項目特聘教授。文中圖表來自作者和Oleksiy Osiyevskyy 和Vladyslav Biloshapka的學術文章,已獲合作者授權使用。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司