- +1

攝影本身并不存在

原創 Geoffrey Batchen 影藝家 收錄于話題#影藝家深度文章325個

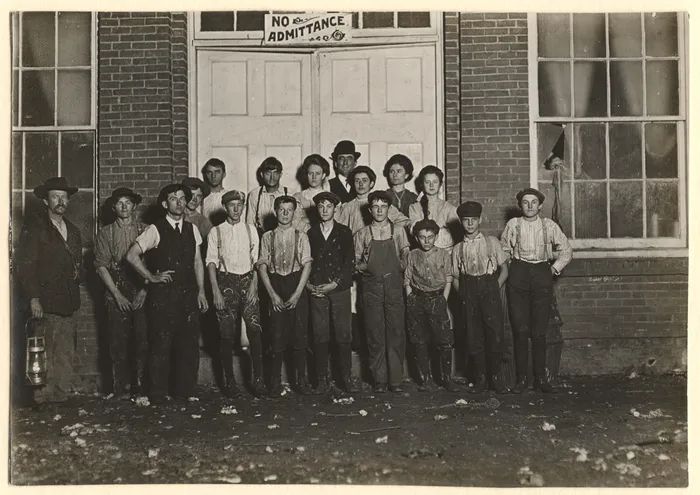

? Lewis Hine

約翰·塔格的攝影寫作 [1]

文 | 喬弗里·巴欽

譯 | 李鑫

出生于英國的學者約翰·塔格對攝影批評話語最深遠的貢獻在于,他認為攝影本身并不存在。這一觀點源自法國哲學與后現代主義思想對攝影的關鍵思考,塔格在發表于1984年的一篇文章中清晰地寫道:

攝影本身沒有身份。它的技術地位因介入的權力關系而異。它的實踐性質取決于定義并使之發揮作用的體制與代理人。作為文化生產的模式,它的功能與確切的存在條件相關,其產物僅在特定的流通領域才具有意義、清晰可辨。它的歷史沒有統一性。它在體制空間一閃而過。我們必須要研究的,正是這一領域,而不是攝影本身。[2]

這一由利落的短句、重復的節奏、綿密的知識以及確鑿的陳述組成的段落鮮明地體現了塔格高超的攝影寫作。在文章中,他將汲取自法國哲學家路易·阿爾都塞(Louis Althusser)的結構主義馬克思主義的研究視角與借鑒自另一位法國哲學家米歇爾·福柯(Michel Foucault)著作中的修辭學相互結合。攝影之所以能夠傳播,因為任一照片的意義完全取決于它在某一時刻的語境。在塔格看來,照片是空洞的符號,它只是可能性的領域,直至它們被外部話語填充意義。

? Lewis Hine

塔格的核心主張(即“攝影本身”并不存在)與美國批評家、策展人對界定攝影媒介之本質的普遍強調背道而馳。后一觀點源自克萊門特·格林伯格(Clement Greenberg)的藝術批評與伊曼努爾·康德(Immanuel Kant)的唯心主義哲學,并借由約翰·薩考斯基(John Szarkowski)擔任紐約現代藝術博物館攝影部主任期間(1962—1991年)的系列展覽與圖錄文章最深刻地表達出來。薩考斯基強調“攝影自身”是衡量美學成就的標準,并賦予“逐漸意識到媒介特征與問題”的藝術攝影師特權。這一特權將人們的注意力從照片的意義與功能轉移至圖像的形式屬性。

約翰·薩考斯基策劃的展覽“鏡子與窗戶”

塔格對此的痛恨體現在他為1979年在倫敦海沃德畫廊(Hayward Gallery)舉辦的展覽“思考近期英國攝影的三個視角”(Three Perspectives on Photography: Recent British Photography)撰寫的尖銳文章《攝影實踐的社會主義視角》(A Socialist Perspective on Photographic Practice)。他在圖錄文章中呼吁“新的真理政治”,而“真理”與“政治”之間的關系逐漸成為其寫作的核心關注點。比如,塔格在1980年出版了由德國馬克思主義藝術理論家和歷史學家馬克思·拉斐爾(Max Raphael)編輯的文集;1982年,他的文章《照片的流通》(The Currency of the Photograph,首次發表于1978年)收入維克多·伯金(Victor Burgin)編輯的重要攝影文選《思考攝影》(Thinking Photography)。其間,他加入《屏幕文化》(Screen Education)雜志的編委會成員,這是一份通過觀察藝術、教育、電影、電視、攝影與法律等特定領域,進而構建“表征的政治”的英國期刊。在完成委員會的工作之余,塔格的個人寫作很快便帶有精神分析、女權主義、符號學以及馬克思主義的元素。

1980年,塔格在《屏幕文化》雜志發表了一篇由兩部分組成的文章,這可能是他在此類論述中最具影響力的案例。這篇題為《權力與攝影》(Power and Photography)的拓展評論開拓式地將福柯的著作與攝影史相互聯系,并追溯規訓權力的傳播方式及其在各種旨在確定身份的攝影實踐中的影響。塔格認為,這些影響偶爾體現在照片中:

我們開始看到重復的模式:隔離的身體,狹隘的空間,屈服于不可逆的凝視,審視姿勢、臉龐與容貌,清晰的光線與精確的焦點,姓名與號碼牌。它們是重復無數次的權力的痕跡。無論攝影師身在拘留所、監獄、咨詢室、精神病院、收養院或者學校,一旦準備拍照,都是如此。[3]

? Lewis Hine

塔格曾幫助英國利茲大學(University of Leeds)創建藝術社會史項目,后在1985年離開英國,移居美國,并最終在紐約州立大學賓漢姆頓分校(State University of New York at Binghamton)執教。自此之后,他繼續對西方攝影的論戰產生影響,并通過其學生影響了韓國等地的攝影研究。1988年,他的文集《表征的重負:論攝影與歷史》(The Burden of Representation: Essays on Photographies and Histories)出版,(西班牙語版與中文版分別在2005年、2019年刊行,)其書名與副標題的多元化已成為攝影話語詞匯中的常見元素。

書中共收錄七篇文章,其中六篇曾發表于《屏幕文化》與《10:8》(Ten.8)等雜志,并附一篇內容寬泛、自我批評的“導言”。包括《權力與攝影》在內的所有文章均關注現代國家對攝影的工具性運用,并將特定的攝影實踐置于賦予其證據力(evidentiary force)的歷史語境中。書中最后一篇文章《工作活頁:關于攝影、歷史、表征的筆記》(Contact/Worksheets: Photography, History, Representation,1979年)最具實驗性。盡管塔格仍呼吁“新的真理政治”[7]并宣布相信“馬克思主義思想傳統”[8],但他在書中采用了更個人的口吻和碎片化的敘述風格,一如其歷史研究的非連續性。

《表征的重負:論攝影與歷史》吸引了一些實質性的評論。比如,大衛·菲利普斯(David Phillips)稱贊這本書,但指出“攝影的生產主體”概念不夠完善,這是菲利普斯對塔格“精神分析的潛在不安意義”不滿的結果。他如此作結:“約翰·塔格的文章無疑為當前攝影提供了最精密的分析”,并“思考了攝影寫作中遇到的可能會改變攝影史原貌的眾多復雜問題”。

塔格在之后的文章中繼續探討了這些問題,并收入《爭辯的基礎:藝術史、文化政治與話語場域》(Grounds of Dispute: Art History, Cultural Politics and the Discursive Field,1992年)與《規訓的框架:攝影的真相與意義的捕捉》(The Disciplinary Frame: Photographic Truths and the Capture of Meaning,2009年)。在過去的二十多年間,雅克·德里達(Jacques Derrida)的著述深刻影響了塔格,而且,他的寫作本身呈現更明顯的文學氣質。

在試圖描述權力如何被某些攝影實踐所傳遞(甚至銘刻其中)時,在批判地思考之前少有關注的攝影(比如犯罪攝影、醫學攝影)時,約翰·塔格是一個關鍵的案例。他使這類文化工作成為學術研究的重點,甚至將攝影史的研究拔至所謂后現代主義的核心地位。最重要的一點,他自始至終認為,攝影如同寫作,具有生產性,而不是簡單的反思;攝影會影響它所代表的實體。對其他基于攝影實踐的作家而言,這正是塔格強調的持續性挑戰。

注釋

[1] 本文譯自Mark Durden ed., Fifty Key Writers on Photography, Routledge, 2013, pp.235-240.

[2] 引自John Tagg, The Burden of Representation: Essays on Photographies and Histories, Macmillan and University of Massachusetts Press, London and Amherst, 1988, p.63.(中譯本可參閱約翰·塔格,《表征的重負:論攝影與歷史》,周韻譯,重慶:重慶大學出版社,2019年,第32頁。——譯注)

[3] Ibid, p.85.(中譯本可參閱第58頁。)

[4] Ibid, p.87.(中譯本可參閱第60頁。)

[5] Ibid, p.92.(中譯本可參閱第66頁。)

[6] Ibid, p.93.(中譯本可參閱第67頁。)

[7] Ibid, p.189.(中譯本可參閱第193頁。)

[8] Ibid, p.197.(中譯本可參閱第202頁。)

作者

喬弗里·巴欽(Geoffrey Batchen),當代著名攝影理論家和藝術史學家。1952年生于澳大利亞新西蘭,1972年游學美國,深受20世紀80年代美國當代藝術批評界的影響,深入研究法國后現代主義理論,并以此探討攝影的本質及其歷史,并于1997年出版專著《熱切的渴望:攝影概念的誕生》。

譯者

李鑫,“影藝家”主理人、影像寫作者與譯者,其主要研究方向是現當代藝術與策展理論、影像收藏與推廣。

# 影 藝 家 書 單

表征的重負:論攝影與歷史

作者 | 約翰·塔格

譯者 | 周韻

出版 | 重慶大學出版社·拜德雅

內容簡介

在法庭、醫院和警察局里,在護照、許可證和通行證上,照片被頻繁地用于檔案、證據和記錄。那些置于鏡頭前的事物與攝影影像之間的對應聯系被理所當然地建立了起來,似乎照片就可以斷言一種壓倒一切的真實,證明那些曾經存在過的現實。

然而,照片作為此種“證據工具”,它所擁有的此種“證據之力”又是如何且在何時被確立并被接受的?哪種類型的照片能夠以這種方式被生產和使用?哪些組織和機構有權賦予它這一地位?這涉及哪些攝影表征的概念,又會產生何種結果?

通過對攝影進行嚴格的歷史和體制分析,本書從攝影記錄與現代國家(涵蓋衛生、市政、司法、社會控制等)的關系著手,展示了被織入國家機器與社會網絡中的攝影所扮演的各種角色,呈現了現代國家和社會的“規訓實踐”與作為“觀看實踐”的攝影的相互關系。作者將攝影納入現代國家的創生與社會控制的視野中加以考察,書中的觀點植根于他對現代國家的發展和擴張的歷史性把握。他在書中所展現的問題意識,顯示了福柯思想對攝影史研究的重大影響。

作者簡介

約翰·塔格(John Tagg),藝術史學者,策展人,主要學術成就在攝影研究領域。他于1980年代中期從英國移民美國,長期擔任紐約州立大學賓漢姆頓分校的藝術史教授。《表征的重負:論攝影與歷史》是他出版的一部較有影響的攝影理論文集,本書曾被一些專家列為攝影領域的基礎讀物。

譯者簡介

周韻,博士,教授,現就職于江蘇第二師范學院。主要研究方向為西方美學和文化,在先鋒派理論方面有一定研究,發表相關文章十數篇。譯有《大分野之后:現代主義、大眾文化、后現代主義》,編有《先鋒派理論讀本》。

# 正 在 展 出

原標題:《攝影本身并不存在》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司