- +1

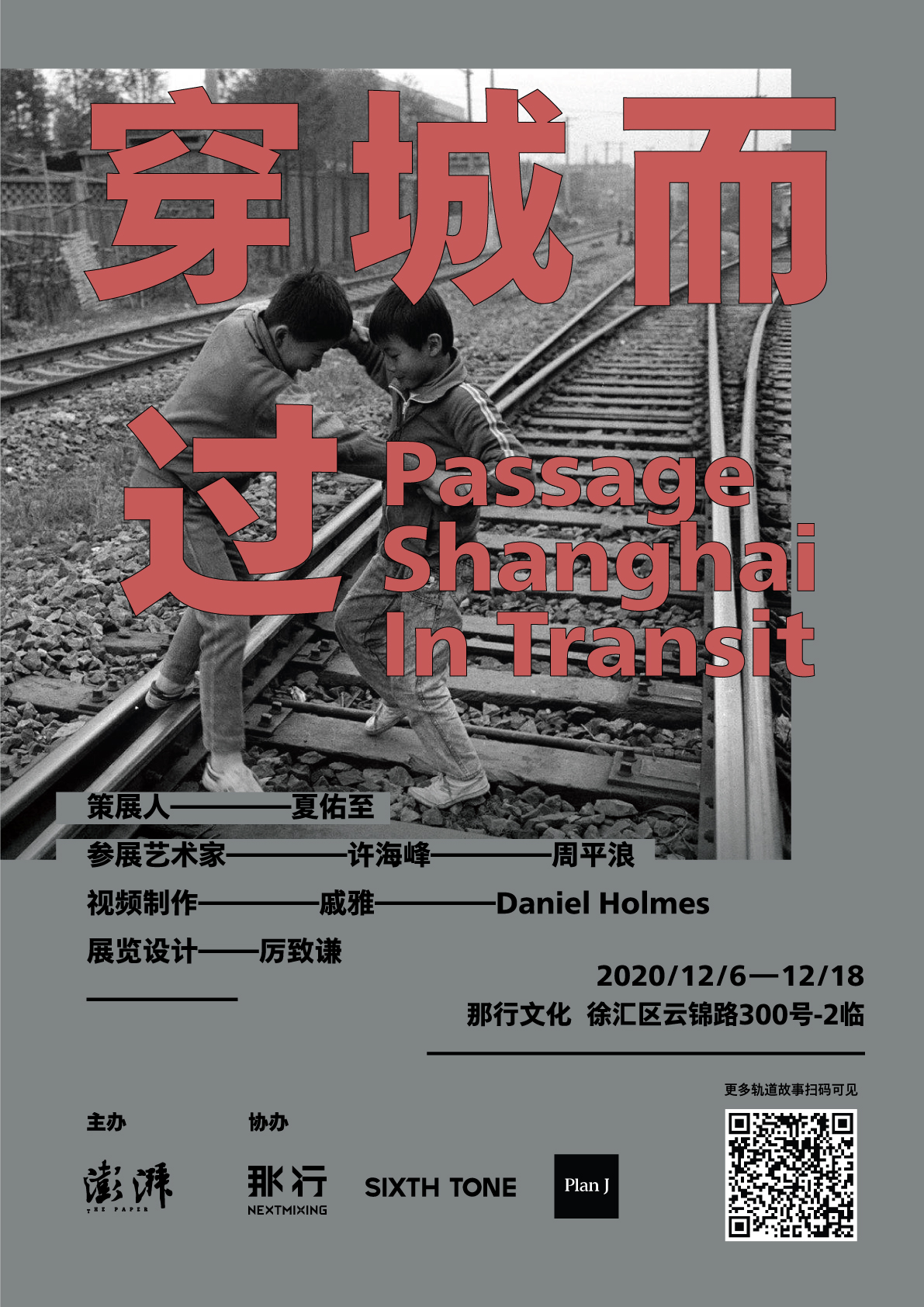

展評|穿城而過:反現(xiàn)代性的現(xiàn)代性

和很多人一樣,我很早就被植入了對鐵道的現(xiàn)代性想象。鐵道象征著繁榮的大城市、自由旅行、浪漫的愛情……這些想象全都來自文學(xué)作品、電視電影等。但那時我從來沒有見到實際的火車。也恰因鐵道在現(xiàn)實生活中是缺失的,反而激發(fā)出更富浪漫主義的期許與想象。我將自己代入所有和鐵道有關(guān)的文藝作品,幻想著遠方的美好、幸福和自由,像某個電影的男主角那樣,毫無目的地爬上一輛不知道開何方的火車,在未知之旅中遭遇如肥皂泡一般五彩斑斕的奇遇。當(dāng)然,所有的幻想在平庸的現(xiàn)實面前都不堪一擊。

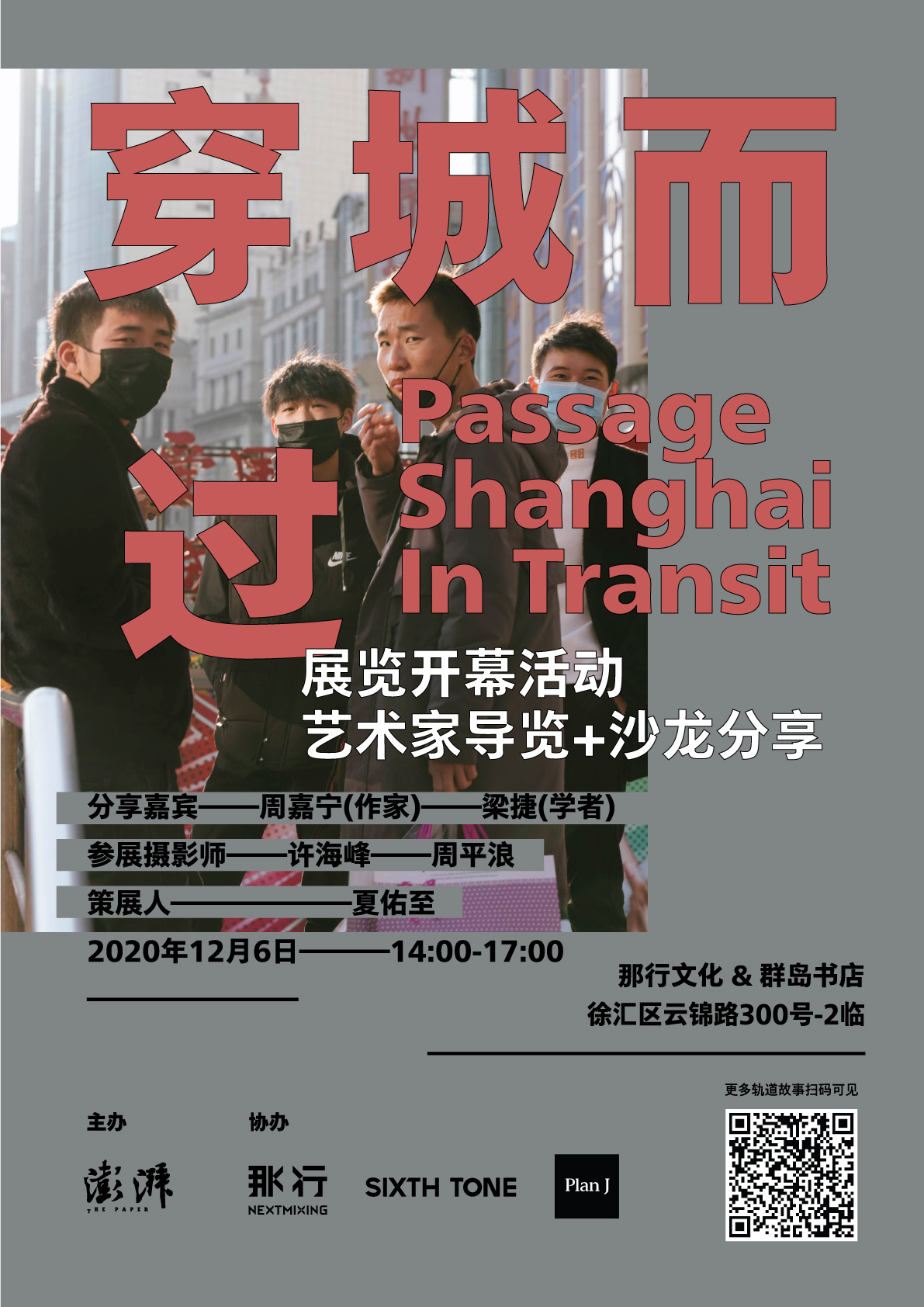

《穿城而過》展覽中,周平浪的作品在我身上激起的記憶,是自己在日本的生活。我第一次看到鐵道是在日本。剛到日本那天,我坐著特急電車從成田機場進入東京。一路默默望著窗外那個陌生的大都市,看著前面的車廂搖晃著在燈紅酒綠的大樓之間穿行,仿佛真的進入了某部電影之中,只是完全不知接下來發(fā)生的將是什么。那時我完全沒了浪漫的想象,只有陌生和未知帶來的恐慌和緊張。那天以后,我在日本的生活就幾乎完全離不開鐵道。

當(dāng)我在展廳中,看到照片中那些躊躇滿志來到上海打拼的年輕人,看到生活被軌道緊緊捆綁的每個人,我想到的是自己在東京的生活。曾經(jīng)我也帶著現(xiàn)代式的理想與焦慮,通過這些軌道,在城市疲于奔命。

日本輕軌電車的時刻表能精確到每一分鐘。這也許體現(xiàn)了日本人的某種職業(yè)精神,但對被軌道交通裹挾著度過每一天的人而言,時間因太過清晰而尤為沉重而可怕。原本與時間共融的人,因為時間的顯現(xiàn),而成為時間的客體,被無情驅(qū)逐出了時間。我們只能看著時間,追趕著時間,自愿將自己困在時間的牢籠中。在可以量化的時間主體面前,生活、肉身、精神被凌遲成碎片,每天我們都忙著拾撿散落一地的碎片,徒勞無功地想要努力拼湊成一個完整的自我。

浦江高科技園,輕軌穿過城市。澎湃新聞記者 周平浪 圖

更可怕的是,我們都相信“時間就是金錢”。一旦允許時間被金錢強奸,世界似乎清晰起來,每個人都找到了方向。即便這些方向很大程度上是被建構(gòu)的,被強行嫁接在身上,我們也毫不猶豫、不假思索地接受下來,并將其作為自己唯一的可能性。

這時,軌道交通的意義不僅是速度和時間,還和每個人的經(jīng)濟利益掛鉤。沒有趕上必須乘坐的那趟車,意味著工資、獎金、考評等評價系統(tǒng)上的污點和懲罰。這大概就是那么多日本人,即便車廂已擠滿了人,也要拼死拼活把自己強塞進去的原因吧。甚至日本鐵道公司專設(shè)了一個職務(wù),每天早晨上班高峰期,有專門的職員負責(zé)把靠自己力量無法擠上電車的乘客用力推進車廂。

就這樣,人的生活無形中被軌道交通所規(guī)定。整個城市規(guī)劃也和軌道交通緊密聯(lián)系,進一步?jīng)Q定了人的生活范圍與方式。

每個人讓渡出自己一大部分權(quán)利后,自然會得到一些好處。至少在日本,每個人都引以為傲地說,日本的生活非常便利而有效率。但是,很多時候,我很難弄清楚,這種跟著電車、地鐵圍著城市團團轉(zhuǎn)的生活,是不是真的最適合自己,更不知是不是適合在那里生活的每個人。

上海人民廣場,地鐵口唱歌的姑娘。澎湃新聞記者 周平浪 圖

某種意義上,鐵道所象征的現(xiàn)代社會發(fā)展體系,只為實現(xiàn)權(quán)力與資本設(shè)定的標準,而不是為了具體的個體。我們的生活水平或許都有提高,但這與其說是現(xiàn)代社會發(fā)展體系造福人類社會,不如說是為讓所有人能更好地進入再生產(chǎn)市場而提供的必要“飼料”。

更不用說,被這個社會發(fā)展體系排除出去的那些人。他們因不服從或不符合這個體系所設(shè)定的標準,被迫淪為社會底層,過著“理所當(dāng)然”被忽視被污名被驅(qū)逐的生活。

毋庸置疑,在這個現(xiàn)代社會發(fā)展體系中,每個遵循這套系統(tǒng)所設(shè)定的標準而生活的人都成為這個系統(tǒng)的共謀。人們不僅被系統(tǒng)所忽視,僅作為一個數(shù)字存在,同時也忽視自己,忽視與自己一樣的個體。在這個系統(tǒng)里,人們都主動將自己的生命獻祭給了資本與權(quán)力。

《穿城而過》展廳中,新老照片相對而視。 夏佑至 圖

在日本生活多年后,一天夜里,我站在陽臺上發(fā)呆,看著遠處軌道上來來回回奔馳而過的電車,突然感到極度恐怖,仿佛眼前不是電車,是一節(jié)拖著一節(jié)在軌道上奔馳的閃閃發(fā)光的棺材。那個時候,我突然理解了夏目漱石在小說《草枕》中對火車的那段控訴:

“再沒有比火車更能代表二十世紀文明的了。把幾百個人圈在一個箱子里,轟轟隆隆拉著走。它毫不講情面,悶在箱子里的人們都必須以同樣速度前進,停在同一個車站,同樣沐浴在蒸汽的恩澤里。人們說乘火車,我說是裝進火車,人們說乘火車走,我說是用火車搬運。再沒有比火車更加輕視個性的了。文明就是采取一切手段最大限度地發(fā)展個性,然后再采取一切手段最大限度地踐踏個性。”

夏目漱石筆下的情況,至今依然沒有太大的改變。這也就是為什么我們現(xiàn)在的物質(zhì)資源如此豐富,可每個人的生活還是那么艱難,承受的壓力還是那么大的原因吧。

在《穿城而過》的展覽中,周平浪拍攝的那些被軌道裹挾的人的照片被制成巨大的尺幅,佇立在展廳正中央。從不同角度觀看,能圍繞這些人物編織出不同語境,象征著每一個個體的獨立存在及其身上的生活多樣性。可以說,這種展覽修辭,就在強調(diào)個體的重要性。在我看來,任何一個個體的存在,與這個社會,以及規(guī)范并控制著人們的現(xiàn)代社會發(fā)展體系,都是同樣重要的。沒有理由可以要求或強迫這些個體為權(quán)力和資本出讓個人權(quán)利。

《穿城而過》展廳中,身處在老照片和新照片之間的觀展者。夏佑至 圖

這個人之為人最根本的問題,在中國第一條鐵路——淞滬鐵路出現(xiàn)時,就被以現(xiàn)在看來似乎顯得荒誕、極端、過度保守的方式呈現(xiàn)出來。淞滬鐵路修建之初中英兩國種種糾紛,這里不做贅述。讓我感興趣的是那些中國官員對鐵路的態(tài)度。當(dāng)時的知識精英,馮焌光、沈葆楨等人,難道真的不知,鐵道將給中國帶來巨大利益嗎?他們真的就是一群愚昧無知昏庸保守之徒嗎?在《鐵路現(xiàn)代性》一書中,作者李思逸將他們的行為稱為“反現(xiàn)代性的現(xiàn)代性”。他這樣寫道:

“他們反對鐵路的理由,除了外國修建侵害主權(quán)外,更多是基于一種我們已感陌生的認識論:為什么要那么快呢?有效益我們就一定要去爭取嗎?況且,鐵路帶來的壟斷性收益最終都是歸于政府,及其技術(shù)奪走了販夫走卒賴以生存的飯碗,國家與民爭利,有什么光彩可言呢?有錢不賺,難怪被洋人當(dāng)作傻子和瘋子。我們可以基于西方現(xiàn)代性的發(fā)展視角,悲嘆晚清知識分子腐朽的道德觀阻礙了中國的富強之路,但也不應(yīng)忽視,當(dāng)前的后殖民研究,盛贊圣雄甘地對于紡織機器的拒斥是‘反現(xiàn)代的現(xiàn)代性’。”

不論當(dāng)時,還是現(xiàn)在,讓販夫走卒保住賴以生存的飯碗,國不與民爭利,這難道不是為政者必須做的事和最基本的職責(zé)嗎?這種“反現(xiàn)代的現(xiàn)代性”,甚至是每個人都應(yīng)具備的素質(zhì)。只有任何時候都對現(xiàn)代性、現(xiàn)代社會發(fā)展機制保持足夠的警惕和反思,才不致被外在于人的、基于數(shù)據(jù)與野心的發(fā)展主義所裹挾和綁架。

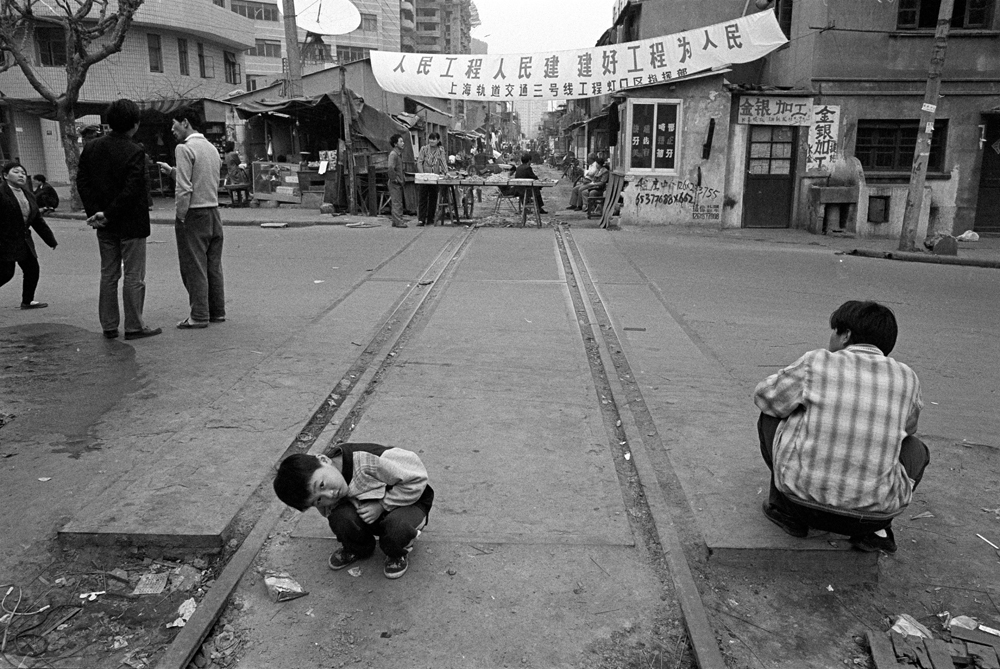

《穿城而過》中的另一組攝影作品與淞滬鐵路有關(guān)。這是許海峰1990年代拍攝的當(dāng)時還未拆除的淞滬鐵路沿線日常生活場景。這組作品尤其吸引我的一點是,老百姓因勢利導(dǎo)自發(fā)形成的混沌的生活方式,以及由此而來的模糊空間。倘若我們撇開視覺上整齊劃一、行政上便于管理的標準,就會在這樣的模糊空間中,感受到那種生活方式的獨特活力與多樣性。

展覽開幕當(dāng)天,攝影師許海峰講述1990年代拍攝的淞滬鐵路照片。夏佑至 圖

在這些照片中,我們看到人們圍繞鐵道自行組織各種別開生面的生活。孩子在鐵道上嬉戲,大人架起桌子打麻將,一根繩子連通鐵路兩邊成為晾曬衣物的好地方。閑暇時人們搬凳子在鐵路上看報紙聊天,忙碌時鐵路便馬上轉(zhuǎn)型成工作場所。這是一種肉眼可見的快樂、閑適與滿足。

當(dāng)然,我并不想浪漫化地去想象那個時期、那個地方的那些人的生活。我只是小時候在家鄉(xiāng)也有過類似的生活,至今依然是非常懷念的一段記憶,深知這種生活方式并非一無是處,不應(yīng)被不加思索地徹底清除。

我也不認為,重新回歸到那種生活才是最恰當(dāng)?shù)摹V皇怯X得,社會能否在快速發(fā)展、強勢管理與人們自發(fā)形成的生活方式之間找到平衡。也就是,在為由民眾自然生成的生活方式提供保障和服務(wù)的前提下進行合理的發(fā)展與管理,而不是以追求政績、滿足資本需求為主要目的來進行大刀闊斧、摧枯拉朽式的規(guī)劃和開發(fā)。

1990年代,面臨改造的淞滬鐵路。澎湃新聞記者 許海峰 圖

也許,不管什么樣的規(guī)劃、開發(fā)、管理、改造,民眾終究都要用自己的辦法適應(yīng),而最終都能找到適應(yīng)的辦法。但這個過程可能要付出無可估量的代價。對權(quán)力和資本而言,在野心和目標面前,這樣的代價不過是無關(guān)緊要的東西;但對身處其中的個體而言,是必須實實在在用生命去面對和承擔(dān)的。

簡·雅各布斯在《美國大城市的死與生》中,用小奧利弗·W·霍布斯的一首詩作為引言。詩中這樣寫道:

文明最偉大之處并不在于此

而在于這蕓蕓眾生

都能直接感受到的事物。人們常說

我們太沉溺于生活的方式,我卻要說

文明的價值就在于讓生活方式更加復(fù)雜;

人們的衣食住行需要的不僅是努力工作,

還要用頭腦思考,而不只是簡簡單單、

互不關(guān)聯(lián)的行為。因為

更復(fù)雜、更深入的思考

意味著更充實、更豐富的生活,

意味著旺盛的生命。生活本身就是目的。

在我看來,這大概就是“反現(xiàn)代性的現(xiàn)代性”的意義所在。

《穿城而過》展覽中,許海峰的照片尺幅不大但內(nèi)容豐富,很好地呈現(xiàn)出當(dāng)時那個地區(qū)的生活狀況與精神面貌。這些照片分布在展廳四周的墻上,與周平浪的作品聯(lián)結(jié),形成了完整的共同體。如果說,周平浪的作品通過大尺幅的展示,突顯個體生命在社會發(fā)展中必須被重視,那么許海峰的作品則通過豐富而具體的細節(jié),構(gòu)成了這些個體生命存在的基本背景,象征了“更充實、更豐富的生活”和“旺盛的生命”。這些實在而鮮活的個體生命,與充實而豐富的生活,才應(yīng)是現(xiàn)代文明存在的目的和社會發(fā)展的意義。

展覽開幕當(dāng)天,攝影師周平浪講述身后照片的拍攝故事。夏佑至 圖

攝影是一種觀看,也是一種凝視。它提供的不僅是轉(zhuǎn)瞬即忘的一瞥,而是發(fā)自內(nèi)心的關(guān)懷與思索。《穿城而過》展覽中的兩位攝影師,在不同時期,將鏡頭對準了和我們一樣的、被裹挾在現(xiàn)代社會發(fā)展進程中的普通人,為我們提供了一種新的視線,得以穿過冷冰冰的數(shù)據(jù)和冠冕堂皇的廣告,直視普通人的生活與命運。

同時,這個展覽也為我們提供了一個重新認識自己、反思現(xiàn)代性的機會,讓我們的意識在影像之間徘徊時,能夠跳出那個被建構(gòu)出來并強加在自己身上的生活觀念與價值評判體系,去思考真正屬于自己的生活方式,而非盲目成為那個由權(quán)力和資本構(gòu)筑的發(fā)展主義的共謀者。在這一點上,展覽就已具備了“反現(xiàn)代性的現(xiàn)代性”。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司