- +1

生生不息的 “非主流”文字——論它的設計及其未來

與安全”關注我們

來源:學人scholar,2020年3月11日

“非主流”文字歷來有之,在互聯網時代更是成為一股文化潮流。本文作者認為互聯網時代“非主流”文字的興起,某種程度上是年輕人躲避父母嚴密監管,自發“設計”并使用,且具有難以閱讀、一定保密的作用。而著名日本設計師杉浦康平更是認為,這是一種意趣,一種造反,一種難能可貴的自發創造行動。在主流之外,“非主流”文字頑強生長,蔓延流淌,建構著自己的話語體系,雖看似“無用”,但在主流文字傳遞信息受阻時,卻可“接棒”成為另一種傳遞方式。此亦昨日之“無用”,今日之“有用”乎?

文 | 黎少,廣州美術學院美術教育學院

有所刪節

導 言

在20世紀80年代后的中國,網絡上悄悄的流行起了一股強大的文化潮流。90年代中期,這股強大的文化潮流通過網絡如洪水般的蔓延到了全國各地所有能連接因特網的地方。

有人對此不屑一顧,有人流連忘返于其中,甚至還有人出言道:“這根本不算文化!”

“非主流”文化決不是什么洪水猛獸,它只是在種種外來文化的沖擊下在中國形成的一種新生事物。由于“非主流”在中國涉及到網絡、音樂、服裝,并在以上三方面(特別是網絡方面)產生出大量的文字、圖案、音樂等,而這類文字、圖案和音樂在網絡上已經被使用為交流的媒介。瑞士語言學家、符號學家F.索緒爾(F.de Saussure)把人類創造和運用的符號分為語言符號和非語言符號兩大系統。語言符號包括了口頭語言符號(語音符號)、字形符號和副語言符號;非語言符號包括了以視覺、聽覺等符號為信息載體的符號。而“非主流”文化對語言符號中字形符號的影響最為突出;朱力《社會學原理》中第十五章對人類的信息交流描述如下:“人類的符號活動賦予信息以形式外殼,使信息成為一種具體可感的交流內容”。由此可見,“非主流不算文化”一說不成立,至少在文字和音樂方面來說,它已經作為一種語言符號在特定人群中起到了信息交流的作用,它已經形成了在文字、音樂、圖案和服裝方面具有一定影響的文化潮流。本文將就“非主流”文化中最具代表性的文字進行分析和論述,并結合一定的社會現象和社會評論,深入分析“非主流”文字的設計出發點和其創造者的心理狀態,總結出“非主流”文字的形態特征,剖析“非主流”文字作者的創造性心理,預言“非主流”文字未來的發展趨向。

無論“非主流”文化和文字是否會被歷史所淘汰并最終消失,它都將留給人類一筆奇特而又龐大的信息財富。這就是本文研究非主流文字的核心意義所在。

因本文的論述對象為新興網絡文化,書面材料較為缺乏,引用網絡上《維基百科》、《百度百科》的資料較多,對于尚有爭議的觀點將不予摘取。

第一章 “非主流”文字的產生

一、人類的交流離不開文字

從動物到人類,任何生存在地球上的物種都離不開交流。正因為交流,才使得物種得以生存和發展。作為地球上高等生物的人類,離不開他們最重要的交流方式之一:文字。

二、文字的發展離不開多元文化

多元文化是多民族社會用以管理文化多元性的公共政策,它采取官方手段在國家內部強制推行不同文化之間的相互尊重和寬容。20世紀90年代初期,在中國出現了一種特別的網絡現象(也指相關人群),通常拼音首字母簡寫為“FZL”,亦即“非主流”。他們的主要特點是:喜歡嘟嘴,用很深的腮紅,努力睜開像青蛙一樣的眼睛。社會上給這類人群冠以“非主流”(Non-mainstream)的稱號,這類人群擁有他們獨特的服裝、語言、文字、音樂、圖案等(見圖1),甚至形成了一種獨特的文化——“非主流”文化。

圖1

三、“非主流”文化衍生的文字

“非主流”文化作為多元文化之一,主要通過互聯網傳播,傳播手法是通過它獨特的文字系統——“非主流”文字。“非主流”文字之所以能夠在短短的時間內成為風靡全國的網絡語言,是因為它在當今青少年的網絡交流中的不可替代性。而這種不可替代性又是通過互聯網的特性去大力推動所形成的。“無線電廣播問世38年后擁有5000萬聽眾,電視誕生13年后擁有同樣數量的觀眾,而互聯網從1993年對公眾開放到擁有同樣數量的用戶只用了4年時間。”互聯網的特性之一就是傳播速度極快,隨著信息化建設推進“三個工程”以來,中國的互聯網普及速度更上一層樓。我們知道,網絡交流的主要軟件是MSN、Email、OICQ、騰訊QQ等等,而這類交流軟件的表達方式大多是以文字輸入為主。在“非主流”文字還沒出現之前,在美國、香港的一些地方就已經出現了一些縮略的字、詞、句。即使用英文及英文簡寫,如出現在美國MSN上的BTW——順帶一提(By the way);出現在中國大陸的MM——妹妹(Meimei),BF——男朋友(Boy friend)等等。這類簡寫文字的出現是在網絡中進行交流的人們順應互聯網的傳播速度之快所孕育的。“方便”成為大多數年輕人在以打字為主要交流方式的互聯網中所追求的第一目標。

隨著互聯網的普及,年輕網民為求方便或彰顯個性,開始大量的使用同音字、音近字、特殊符號來表音的文字。而由于這種文字與日常生活中的文字相比有明顯的不同并且想法也相當奇異,所以亦稱“火星文”。戲稱地球以外的、人類不懂的文字。因為“火星文”的使用者多半為12-20歲的年輕人(即社會所稱的“90后”);而且“火星文”文字特征與“非主流”文字特征相吻合,因此我們將其暫作“非主流”文字的定義。

四、“非主流”文字的應用領域

“非主流”文字的應用多數體現在QQ空間之上。在搜索引擎上輸入“非主流”一詞后,大多數結果都為該如何裝扮QQ空間,如非主流QQ空間模塊,非主流圖片等。并且大多數非主流QQ空間的標題均以“非主流”文字表示。同時亦常見于QQ的個人簽名等(見圖2),因此我們可以得出:“非主流”文字的應用領域涉及互聯網的QQ空間模塊、QQ空間標題、QQ個人簽名及非主流圖片等。

圖2

第二章 “非主流”文字的設計

一、“非主流”文字實例分析

網絡傳播中的語言符號在傳遞信息的過程中,與印刷媒介中的語言符號,規范的現代漢語相比,出現了很多新現象。“非主流”文字作為網絡傳播中的語言符號之一,展現出了與現代漢語巨大的差異。年輕人們推陳出新的玩弄著網絡文字,五花八門、千奇百怪。下面將列舉出11例“非主流”文字實例,并逐一對其進行具體分析。由于眾多例子摘自網絡,無法對出處進行一一核實確認,因而在此將不做出處具體考究。

例一:伱吥喓跟我奘Bi

分析:整句解讀為“你不要跟我裝逼”。

在例子中的“吥喓”實意為“不要”,“ 奘” 實意為“裝”,此句使用了類似“假借”的造字方法,以字形相近的字代替口語同音的字;另外也使用了類似“形聲”的造字法,形旁為“口”,聲旁為“不”和“要”

例二:叼煙KissX

分析:整句解讀為“叼煙之吻”。

前部分簡體“叼” ,繁體“煙”組合在了一起。簡體字、繁體字交錯使用;后部分為英文詞大小寫交錯使用。整句混合了簡繁體漢字、大小寫英文。

例三:о↗‘抽煙﹎↖℡ 嘚釹魜□ɑ。╪┈穝綄羙˙!

分析:整句解讀為“抽煙的女人最完美”。

“羙”是古代漢語寫法,今義同“美”,古代漢語作現代漢語使用;“穝”和“綄”既不是“最”也不是“完”的繁體,只是取了兩個字形相近的生僻字作代替。整個句子的字體不斷在用古字、生僻字對簡體字進行替換。

例四:⒈ ⒉ ⒊ ﹖ 寔 哭 寔 笑 禰 Zhi DαΟ

分析:整句解讀為“一、二、三,是哭是笑你知道”。

句首為數字,句尾為拼音( Zhi DαΟ 知道)。數字、漢字、拼音混合使用,且拼音中某些字母以形近的字符替代,如a替代為α,o替代為Ο;漢字“寔”“禰”也采取了例三的替代方法。

例五:【鐹魼ㄖㄅィ訁凘宬兩伴】

分析:整句解讀為“過去的誓言撕成兩半”。

日文平假名ㄅ(音ri),片假名ィ(音i),漢字與日文平假名片假名混合使用,ㄖ與ㄅ組合后近似“的”,“ィ訁” 形近“信”,音近“誓”。而右半部分“訁” 又作“言”字使用。實質使用了類似“象形”的造字法,效仿了原漢字的“形”;

例六:555~7456

分析: 整句解讀為:“唔唔唔,氣死我了”。

數字符號(口語)諧音表示漢字拼音發音。“假借”造字法,口語諧音取音近字;

例七:男人要犯戔,誰也攔不住

分析:整句解讀為:“男人要犯賤,誰也攔不住”。

“戔”意為“賤”,漢字中部分筆畫的刻意缺失;

例八:¨… 如果妳累暸.?ˉ 。ˉ '~︶~ 我會幫妳提高跟鞋得﹎!_ 分析:整句解讀為:“如果你累了,我會幫你提高跟鞋的!”。

ˉ 。ˉ為一個做“喔”表情的人,﹎!解讀為一個人汗流而下的無奈表情,符號表示感情變化,即表情文字(Emotional Characters);

例九:Orz

分析:解讀為:膜拜或失意。

始見于日本網絡,代表一個人面向左方、俯跪在地,O代表這個人的頭、r代表手以及身體,z代表的是腳。表現他們失意或沮喪的心情。因似一個人的身體動作(因失意或沮喪而跪倒在地)而獲得用戶頻繁使用;

例十:囧(見圖3)

圖3

分析:解讀為:郁悶、無奈、傷心。

讀Jiong ,本義為光明 。“囧”的網絡新含義成了“郁悶、無奈、傷心”。古語舊意變化,轉變為新含義,因形似生動的表情(口為臉,八作眉眼口作嘴)躥紅網絡,被戲稱為“2009年最牛的一個漢字”。

二、“非主流”文字設計出發點

經過上述例子分析,結合維基百科上對“火星文”的解釋,可以初步總結出“非主流”文字的定義了:

“非主流”文字一般是不能夠一眼讀懂,數字、英語、日語、簡、繁體漢字、現、古代漢字混合使用,字詞句之間組合自由性極高,具有一定的暗語功能,在90后年輕人中特別通用的網絡文字。

“非主流”文字的設計起源現在幾乎無法考究。這種類似亂碼的字體在09年也被人戲稱為“火星文”。是在“互聯網普及后,大量年輕族群成為了忠實網友,火星文于是作為一種網絡次文化出現。火星文的使用族群多為使用網絡頻度最高的青少年群體,他們利用MSN等聊天工具和BBS將火星文傳播并迅速流行。青少年的同齡認同心理,游戲心理,標榜自我的個性使得火星文得以流行。”盡管它的起源已無從考究,但是從大量的例子分析,仍可推測出“非主流”文字設計的出發點:

首先,“非主流”文字不能夠一眼讀懂,因而可以說它的設計出發點之一是標榜與漢字的簡體字、繁體字的區別,使得與“90后”相比年齡較大的,特別是中年人群體無法閱讀或根本無法讀懂。其次,“非主流”文字的組合使用了大量的繁體字、簡體字、數字、英語、日語甚至外來語,古代漢字等,對傳統的文字提出了挑戰。傳統的繁體字是從象形文字開始,經過了幾千年的演變形成的,而簡體字則是自新中國成立以后,為了更好的普及,面向國際社會而演變出來的簡化型字體。而“非主流”文字則是結合了多種文字、符號演變出來的組合文字,與傳統文字截然不同的是,字與字之間組合的目的不是為了方便閱讀,也不是為了普及或面向國際社會,而是為了增加閱讀難度。另外,因為使用者大都為20世紀90年代后出生的人,大多為獨生子女,父母監管嚴厲,更能夠進一步推測“非主流”文字或許是為了躲避某些壓力而設計出來的。最后,結合用戶的特性(年輕)和“非主流”文字字體的特性(閱讀困難)分析,這類文字的設計出發點是標新立異,是青少年為了標榜個性、展現與眾不同的面貌而自行設計的文字。

三、“非主流”文字形態特征小結

(1)具有“形聲”“假借”字特征。聲旁是分辨此類文字的重要部分;

(2)簡體字、繁體字、現代漢字、古代漢字、拼音、英語、日文、數字和符號自由搭配,混合使用,組合的靈活性極高;

(3)挖掘古代漢語,篡改意思古作今用,使用一些漢語字典里的部首、偏旁或極少使用的生僻字對規范簡體字作替代;

(4)表情符號、特殊符號穿插詞句之中。如:)是微笑,;)是眨眼等。

(5)漢字筆畫部分有意使其缺失,增加識別難度;

(6)“假借”字特征,漢字諧音取數字代替。如7456—氣死我了;

(7)具 “象形”文字特征。以筆畫構成事物外形特征;如漢字“囧”形似一個郁悶、無奈、傷心的人臉,英文字母組合“Orz”形似一個人面向左方、臥跪在地。

(8)具有平面設計的點線面構成特征。有意使文字的視覺節奏跳躍:

第三章 “非主流”文字和藝術設計

在本章開始論述之前,在此將引用《北京晨報》中的一篇報導,以作本章論述的事實依據。

一、“非主流”文字作者的創造心理

縱觀網絡,“非主流”文字的作者并不是什么語言學家,也不是專職設計師,而是一個偌大的匿名群體——網絡中的年輕人。正如報導中采訪的學生小光(化名),他說:“造怪字的辦法就是搜遍輸入法,找一個看上去很酷的同音字”;小光還承認,這些字看起來、寫起來都麻煩,不過很好玩。“我們讓這些很少用的中國字重見天日了,它們本來設計出來就是有意義的。”盡管社會反對人士稱“這是對漢字的侮辱”,討伐聲音不斷,但“非主流”文字如今還是好端端的“生存”下來了,并且至今仍在互聯網上使用著,甚至成為了90年代出生群體的“主要交流語言”。為何這些平凡的網民,卻創造出了一種生命力如此強盛的網絡字體呢?

根據報導中心理學家的觀點可以知道,這種“怪字體”的創作緣由最初是為了“躲避父母的監管”。這些類似摩斯密碼的字體,為何能成為孩子們,年輕人們在網絡上的主要交流方式呢?細細挖掘“非主流”文字作者的心理,不得不驚嘆年輕人的創造力和想象力。其實這些字體之所以被“設計”使用,是年輕人認為他們的隱私遭到了刺探和侵犯,因此才“創造”出了這么一套字體以應對監管。久而久之,也就成為了他們之間在網絡交流中上說“悄悄話”的秘密工具。大多數父母不能夠一眼看懂甚至完全不能讀懂,使得這種“密語”的設計和使用不斷推陳出新,處處可見。我們甚至還可以從報導中推測出年輕人與父母之間的交流存在的那段“鴻溝”。

作為“非主流”文字中常見的由簡單符號組成的“表情文字”,日本著名設計師杉浦康平曾經對其表示了自己深刻的看法:“我是這樣看的,表情文字就是把記號羅列或組合在一起,創造新的意思,它能將西文字母或假名文字的均質性無法表達的情感波動,以隨手拈來的記號組合起來,可以說是年輕人對電腦死板的畫面造反,是一種忍無可忍、自發的記號創造行動吧……”

《社會學原理》中對人類信息交流的發展進行了敘述:“人類為了更好地進行信息交流,總是不斷地創造和使用各種媒介。信息革命也正是通過改變社會的傳播結構而催生出一個新的時代”

綜上所述,盡管“非主流”文字仍被大多數人否定,但是它的出現、使用和普及是可以理解,也是必然的。年輕人在父母的嚴密監管下,感到自己的網絡交友沒有空間可言,因此才自發的“設計”并使用這一類難以閱讀、具有一定保密作用的文字。在杉浦康平的眼中看來這更是一種意趣,一種造反,一種難能可貴的自發創造行動!

《社會學原理》的表述更點明了人類的發展是為了更好地進行信息交流,不斷地創造和使用各種媒介的。當然包括了這種相對規范漢字而言“不規范”的“非主流”文字。年輕人這種自發的記號創造行為,盡管不為家長、專家們所理解,但按杉浦先生的話,若從設計的角度看,這的確是一種“再創造”的設計行為,一種設計中寶貴的反向思維意識:90后年輕人特有的敢于挑戰,高于想象的創造性思維!

二、“非主流”文字和藝術設計的聯系

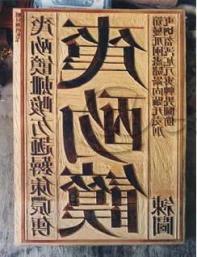

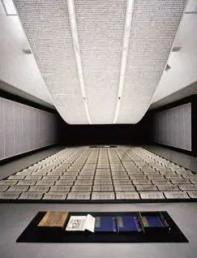

“非主流”文字和藝術設計也有著緊密的聯系。現任中央美術學院副院長的徐冰先生,他與漢字就有著不可分割的關系,他的一生似乎都在創作著與字體,特別是漢字有關的藝術設計。在文革期間,徐冰先生就已經開始以自刻方塊字的方式,創作了四千多個無人能懂的“天書”(即作品《析世鑒》,見圖4、5)。

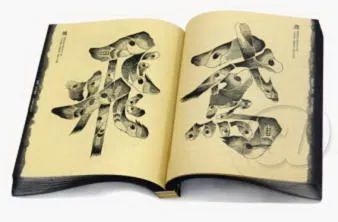

圖4/5:《析世鑒》;

出處:徐冰,1987~1991

徐冰先生本人說:“這些文字看起來很像中國字,但實際上沒有人能夠讀懂,包括我自己。”“這個作品自身的許多因素是相互矛盾和對立的,這多方的因素是互相制約和相生相克的……看上去是徹頭徹尾的傳統,但又在顛覆傳統。”從中不難了解到藝術家的匠心獨運:通過對正常文字的傳統構字方法進行顛覆,創造出一種新的文字,一種無法讀懂的文字,以喚起人們對文字交流作用的再思考,這恰恰與“非主流“文字的特征相同。“我的文字是為了阻截你習慣的文化思維,給思維制造出麻煩和障礙。”這與“非主流”文字的制造閱讀困難和障礙、創造性思維、反向思維是同出一轍的,不同的只是目的性。前者為的是喚起人們的文化思考,后者則是為了私人秘密空間的保證,而二者呈現出來的結果卻是如此的相似:極富創造力的傳統文字顛覆,遭到暴風驟雨般的評論,呈現出來的強盛不衰的生命力!

圖6:《毛主席說:藝術為人民》;黃色字體為:Art For The People

出處:徐冰,紐約MoMa當代藝術展,1999

又如徐冰先生的《新英文方塊字》(見圖6),他對自己在美國期間創作出的作品表示出如此期望:“面對這樣的書法,你就必須重新找到一個概念的支撐點,這個時候你習慣的思維線索就要受到挑戰,就像死機了一樣,當你再重新的組裝和開啟之后,思維就會被打開新的空間。”

誠然!當我們受到傳統的文字閱讀習慣束縛過久之后,面對突然而來的新生文字,當然是不習慣,看不懂,甚至看不過眼的。部分家長、語言學家和網友對“非主流”文字發出的討伐,批評和“難以監管”的呼聲,似乎都變成了思維被傳統束縛的枷鎖。一味訓斥“對漢字的侮辱”的背后,卻不知埋沒了多少年輕人這種日常的、自反的、創造性的設計行為!

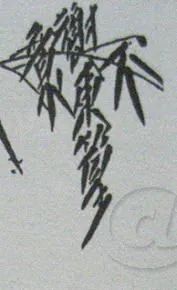

“非主流”文字和藝術設計的密切聯系,都表現于對傳統的顛覆、反動和再創造,呈現出不朽的生命力。回顧歷史,原來在清朝就已經有一些書法藝術家對文字進行有意“設計”的了,當然那時還沒有“設計”的觀念,這些書法藝術家是憑著自己對造字六法的了解對傳統書法進行的藝術處理(見圖7)。如圖所示,作者將書法字體融于畫幅之中,字融于竹,竹融于畫。從中使用了“象形”造字法,形式上可以說是達到了詩中有畫,畫中有詩的境界。而這種對傳統文字的結構、布局的顛覆,不能說是違背了書法的規矩,更不能說是“對書法的侮辱”。這種對字體的設計行為,原來早在我國清朝就已經出現。盡管我們現在已經無法考究作者的意圖是什么,但是可以推測出的一點是:這些融于竹葉的文字不是為了方便閱讀或交流所用,因為它們的可閱讀性很低。由此不難窺見古代書法藝術與當今“非主流”文字在創作出發點和形式上的淵源所在。

圖7:左為《竹葉詩》整體;右為其局部細節放大

出處:曾崇德;清代

圖8:選自《意匠文字》

出處:呂勝中,王序;《意匠文字》

再觀我國當代民族文化藝術家、中央美術學院教授呂勝中先生所創作的《意匠文字》 一書中摘錄的一面(見圖8),“飛”“鳶”二字看似是書法字,細看筆畫之間卻是由鳳鳥的身軀構成,實質的動物構成了字,字里又包含著鳥,這不也正是“象形”造字法嗎?

韓國設計師安尚秀曾對年輕人使用的表情文字表現出莫大的興趣,他說:“表情文字,現在只使用單純記號和ICON表示簡單的意思,但早晚有一天肯定能表現復雜的概念。”因此便以“觀音臉”為題,用韓文字的原音表現了韓國印象(見圖9)。簡單橫豎之間,卻表現出了一種中庸之道,就像一個平靜的,沒有表情的人的臉,組成了耐人尋味的國家形象宣傳海報。

圖9:觀音臉;

出處:安尚秀,1986

以上所舉的四個例子,從古到今,從國內到國外,都與“非主流”文字的創作動機、表現形式、呈現形態有著千絲萬縷的聯系,若跟著社會輿論對這群年輕人的創造思維一棒子打死的話,實在是一種損失,一種愚昧,事實證明這是不允許的,也是不可能的。

三、 “非主流”文字對藝術設計的影響

“非主流”文字和藝術設計的聯系不僅密切,而且相輔相成:后者為前者提供了歷史的借鑒,前者反過來又推進了后者的發展。“非主流”文字在當代所扮演的是文字設計從現代過渡到當代的角色,起著承上啟下的作用。在二十一世紀八九十年代的互聯網中可謂造成了轟動式效應,對藝術設計的影響更是不容忽視。如平面設計、產品設計、文字設計等(見圖10、圖11)。

圖10:基于Orz所做的產品設計;;藍魔音悅匯iLive小囧Q20

出處:互聯網http://www.pcpop.com/doc/0/330/330256.shtml

圖11:基于“囧”所做的QQ表情設計

出處:互聯網http://www.qq-xia-zai.cn/qq-xia-zai/109.html

由以上例子可見,“Orz”“囧”等字所衍生出來的設計真如同“非主流”文字一樣五花八門,推陳出新。本人也仿照類似“囧”字造字結構的“酒”字右偏旁“酉”作了一系列的字體設計(見圖12)。設計出發點是為了表現網絡文字日新月異的變化對藝術設計所造成的影響,以及挖掘漢字潛在的巨大的可塑性和文字結構力量。

圖12:《七情六欲系列》;出處:黎少設計,基于“酒”字所做的文字設計.2009.12

結 論

杉浦康平對“設計”的定義是這樣的:設計,就是“使無生命體得到生命”讓它走進我們的社會。打造擁有一定壽命的生命體……這應該是一個根本性的主題。

“非主流”文字的產生是一種設計行為,是一種再創造行為。我們在本論文第三章第一節已經有所論述。我想就杉浦先生對于設計的定義,針對“非主流”文字做出我對本論文的結論,即“非主流”文字的生命力所在及其未來發展。

一、“非主流”文字的再創新精神

漢字是自從大汶口文化產生以來出現,直至至今已有6300年歷史的文字,是世界上使用人數最多,也是壽命最長的文字。因此對于漢字的壽命,是毋庸置疑的,漢字本來就是一種極具生命力的設計。而自從互聯網誕生、“非主流”文字出現以來,文字的意義就開始發生了變化。源于躲避父母監管的“非主流”文字,能夠表達感情的符號,形色生動的文字組合……都在不斷擴大著文字的作用范圍。

“非主流”文字作為一種新生的、備受爭議的文字,在互聯網中出現,時至今天仍然受到熱捧,它是傳統漢字的反動,也是傳承。如果說漢字的6300年的生命是經久不息,那么“非主流”文字短短十幾年的生命就是經受了暴風驟雨考驗的頑強生命。它面對社會輿論,大舉討伐,仍然保持了鮮活的生命力。究其原因,是因為它的產生、使用滿足了特定人群的交流不受打擾的要求,能夠讓這類人群自由的交談,以無聲的文字彰顯個性,更為重要的,是掀起了年輕人中的一股“再創新”精神

與漢字相比,“非主流”文字沒有完全繼承漢字的簡體繁體,而是融合了眾多外來文化(多元文化)的影響,它是一種時代變遷的產物。因此,“非主流”文字是一種設計,但它不是一種“使無生命體得到生命”的設計,因為漢字本來就具有生命,準確的說,它是一種“使生命體獲得更強生命”的設計。

事實證明,“非主流”文字的確走進了我們的社會,雖然社會人士大都對它不予認可,但它的的確確是以特有的創新面貌,走進了我們的網絡生活,QQ簽名。只有歷經了唇槍舌劍的攻擊后,“非主流”文字的生命力方顯強盛。

二、“非主流”文字設計的啟示

“非主流”文字具有強大的生命力,是一種“再創造”的設計行為。它的產生,對于當代藝術設計的影響不需多言。而在教育方面我們也能得到一些啟示:若青年藝術教師能利用這類文字在設計教育過程中正確引導學生進行設計思考,借鑒傳統造字方法進行教育,相信“非主流”文字定會形成一個龐大、優秀的,適合時代發展的文字系統。在本文所總結的“非主流”文字形態特征小結中,可以欣慰的看到,這類年輕人所設計和使用的文字仍然參考了中國古代造字六法中的象形、形聲、假借等造字方法,無論是有心還是無意,都能夠看到中國傳統文化對當代文化的形成所造成的影響。藝術院校青年教師們恰恰能以此作出發點,或指導或暗示學生以傳統文化作基礎,創造新的具有文化根基的創新文字設計。

三、生生不息的“非主流”文字

“文字是五感復合作用的多媒體。”杉浦康平提到,“五感”分別是眼、耳、口、鼻、手(對應視覺、聽覺、味覺、嗅覺、觸覺),它們也應當在書籍、文字中有所體現。他提到一個現象:“讀者失去了聲音。今天的文字只能用眼睛讀,不能轉換成讀者的聲音……如今的文字只是供眼睛默讀,在紙上緘默不語。眼和口、眼和耳、眼和鼻、眼和身體反應的結合蕩然無存。互聯網上的文字也是完全無聲的。當然網上交換的文字是否需要配聲音另當別論……總之文字必須能承載作者和讀者的聲息,傳達生命力,而不是簡單的符號而已。”

文字是為了人類更好的交流而作為一種工具存在在世界上的。如果只是因為要遵守傳統的準則而去束縛人類文字交流的進化,那實在是得不償失。曾聽說過有則報導說語言學家提倡漢字的寫法要進行大調整,其實細看也只是一些一點一豎的變化,根本談不上大調整。有人甚至調侃道,語言學家是閑著沒事干了,才進行漢字寫法大調整。如果是這樣,為何不給“非主流”文字留下更大的包容空間呢?

人類文化的發展是星光璀璨、百家爭鳴的,“非主流”文字以其獨特的形態特征,衍蓋了文字的五感復合作用中的三感(眼、耳、手,分別為字體在電腦的顯示,網絡媒體的發聲,手的活動),更重要的是正如杉浦先生所說,“總之文字必須能承載作者和讀者的聲息,傳達生命力,而不是簡單的符號而已”。“非主流”文字彰顯著使用者標新立異的性格,“承載作者的氣息”,并且在同齡人間傳達著不朽的生命力,反傳統漢字其道而行之,脫離了傳統法則、簡單符號的拘束,造字新奇,感情充沛,朝氣洋溢于宇宙之間。

“非主流”文字設計生生不息,但絕不是僅僅對原有漢字一筆一劃的修改就能賦予其強大生命力的。社會上許多字體設計公司不斷的對我們國家的書法進行研究、改變,最終開發出一套套電腦字體,其形態各異,或莊重或優雅。但是否有人去更深一層的想過,這種經過電腦設計出來的字體可能僅僅是傳統漢字的再詮釋,而不是再演繹?現代文字設計的生命不在于改變原有生命體的一筆一劃,而是在于使原有的生命體更具生命力,使其生命更加長久,更加強盛。歸根到底,就是需要設計中的創新,再創新精神。“非主流”文字至少在嘗試進行現代文字設計方面,是個真正的勇者。盡管罵聲四起,鮮花遍地,“非主流”文字夾雜在一種尷尬的、矛盾的狀態中,但它仍然可以作為一種成功的文字設計,矗立在風口浪尖之上。

“非主流”文字在未來要得到真正的認可,不僅僅是只要滿足年輕人的需求便可,更需要的是通過與五感的會意,發展成為杉浦先生所說的“五感復合的多媒體”,真正使文字交流的意義得到升華,而不是停留于表面的修改,方能最終使中國當代文字設計的發展做到真正的生生不息!

本期責編 | 盛靜

圖片 | 來源于網絡 版權歸原作者所有

本公眾號推送文章來自網絡,

不代表本平臺觀點。

如有侵權,請聯系管理員刪除。

原標題:《生生不息的 “非主流”文字——論“非主流”文字設計及其未來》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司