- +1

魂歸何處:淞滬抗戰中的“人口失蹤”事件

正在這時候,店前走過一群中國人,他們被陸戰隊和自警團押著,正要送到陸戰隊去。我不經心地朝這群人看了看,發現里面有魯迅先生的親弟弟周建人先生和他的家眷。我趕忙跑出去,跟陸戰隊說明理由,讓他們把周建人先生一家釋放了。此后,我讓他一家先在我家里落腳,第二天讓他們拿著我的名片,到安全地帶避難去了。這雖是一件偶然的事,但確實太好了。因為當時有一種傳說,抓來的人,陸戰隊不可能一一審問,統統都在私下傳來傳去的過程中被暗暗地殺掉了。

——內山完造:《花甲集》

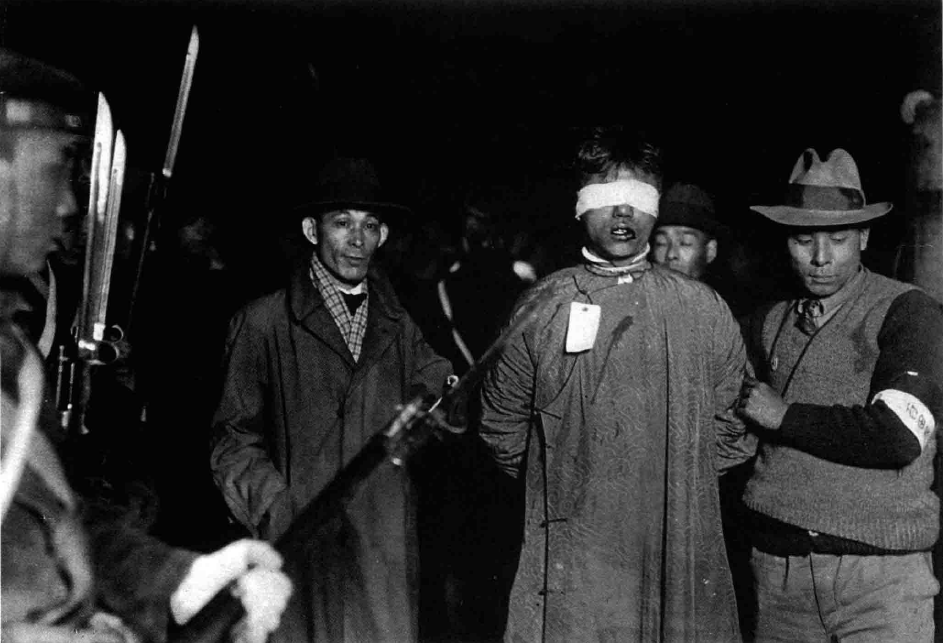

日本方面抓捕被懷疑為“便衣隊”的中國平民

一、抓捕“便衣隊”與“人口失蹤”事件的起源

十九路軍與日本海軍陸戰隊的交戰在1932年1月28日夜間打響前后,包括虹口和楊樹浦在內的公共租界東北部的絕大部分地區,已處于日軍的控制之下。日軍的進駐,徹底改變了這一區域原有的秩序。他們不僅對工部局警察實施繳械,癱瘓了巡捕房的正常工作,更為嚴重的是,為了彌補兵力不足,日軍還將區內狂熱的日僑動員并武裝起來。

被動員和武裝起來的日僑,由于身著便衣,手纏臂章,被人們稱作“日本便衣隊”。這個群體的來源非常復雜,既有“在鄉軍人會”和“自警團”成員,也吸收了來自黑幫和右翼的日本“浪人”。作為日軍戰時的重要輔助力量,名義上他們的任務包括指揮交通、搜查房屋及充當向導等,但這批失控的暴民,實際上燒殺搶掠,無惡不作,直接把虹口地區變成了一座人間地獄。他們不僅擅自組織巡邏,隨意搜查行人。一部分狂熱分子還手持棍棒和日本刀,把被懷疑為“便衣隊”的中國平民一一逮捕,并把這些受害者押往陸戰隊本部監禁或直接殺害。

按照日本方面的說法,所謂中國“便衣隊”是指身著便服的中國狙擊手。他們聲稱,在虹口一帶的巷戰中,中國“便衣隊”常常從背后開槍襲擊日軍,給他們造成了很大的傷亡。為了穩固后方,日軍必須肅清戰區內的中國“便衣隊”。抓捕“便衣隊”的開始以及迅速泛化,直接導致大量無辜中國平民遭到拘捕、扣押和虐待。一部分人被公開或秘密處決,而成為所謂“失蹤人口”。淞滬抗戰中的“人口失蹤”事件由此爆發。

現有材料顯示,抓捕中國“便衣隊”的行動,可能從28日夜間就已開始,在30日至31日“刮起了‘搜捕便衣隊’的狂風”。抓捕事件發生較多的地區,主要集中在北四川路(今四川北路)沿線。在同屬虹口地區的吳淞路、閔行路、密勒路(今峨嵋路)和百老匯路(今大名路)一帶也有類似事件發生。此后,隨著戰事向北推移,在閘北及江灣地區也有中國平民遭到日軍拘捕、扣押和殺害的記錄。事件爆發不久,日本人在虹口的暴行,便逐漸為上海社會所知。但真正將該事件推升為一個社會焦點的轉折,則是“五洲大藥房”總經理項松茂的被捕失蹤。

項松茂,浙江寧波人,上海著名實業家、五洲大藥房總經理。除了工商業家的身份之外,他同時也是一名抗日救亡運動的參與者和領導者。在日本人眼中,項松茂是一個不折不扣的“抗日分子”,而他的五洲大藥房則是名副其實的抗日企業。一·二八之役打響后,日本憲兵在29日便襲擊了坐落在虹口地區的五洲大藥房第二支店(大概坐落于今四川北路1330號)。他們不僅搗毀店堂,還將11名店員全數抓走。項松茂得知后,在第二天只身進入戰區營救被拘店員,不幸也遭到日方扣押,此后便宣告失蹤。

除項松茂之外,蔣牧師的被捕失蹤,也引起了上海社會的廣泛關注。蔣牧師,原名蔣時敘,美國長老會上海鴻德堂牧師。1月29日下午,50余名日本海軍陸戰隊員及武裝日僑闖入鴻德堂搜查“危險品”。當時堂內包括蔣牧師全家在內共有30人。沒有任何收獲的日軍對蔣牧師夫婦進行了毆打。此后,帶走了8名中國平民,分別為蔣時敘夫婦、兒子、侄子、書記員、兩名仆人以及1名在教堂避難的中國平民毛鐘浩。蔣牧師一家只有年僅9歲的小女兒,因在外玩耍才幸免于難。這8人被帶走之后隨即下落不明,宣告“失蹤”。

二、領事團的介入與“失蹤人口”的移交

工部局在暴行發生3天以后,便已得知大概情形。但他們對日方的暴行無能為力,因為日軍對他們提出的抗議完全不予理會。為了盡快找到解決危機的辦法,遏制不斷蔓延的社會恐慌,工部局轉而求助上海領事團,希望后者向日方施壓。2月5日下午3點45分,“上海領事團特別會議”終于在美國駐上海總領事館召開。當時在滬的各國使節幾乎全數參加,工部局總裁費信惇出席了會議。

會議一開始,費信惇就對事態進行了定性,他說:“盡管中日之間并未宣戰,但日軍在虹口地區已開始以交戰狀態來對待中國人。那些具有狙擊嫌疑的華人,遭到了日本人草率的處決。”此后,他又進一步指出“工部局已接到大量失蹤人員親屬的求援,要求工部局幫助他們查找失蹤人員的蹤跡。據工部局所知,目前仍有大量中國人被日軍拘押,且工部局無法獲知拘押他們的具體原因。”最后,費信惇將“皮球”踢給了領事團,他說“不斷的報警會帶來一系列公眾恐慌,而必然會使工部局飽受指責。這可能成為某些調查的關鍵因素,也可能會使列強為在上海發生的事件承擔責任。……我并不想與誰為敵,不過工部局接到的報告已經超出了正常的疑慮,虹口地區正處于并將繼續處于糟糕的境地,這需要領事團采取積極措施來緩解這樣的形勢”。

總裁的講話盡管十分克制,但柔中帶剛地將矛頭指向了日本代表,同時也提醒卷入事件的相關國領事可能需要承擔的連帶責任。他的發言結束后,包括英國和德國領事在內的各國領事紛紛發言,甚至是表達不滿。日方代表承受了很大壓力,針對各方言論,總領事進行了一番無力地辯解。他老調重彈地將拘捕中國平民的肇因,歸結于大量中國便衣隊在日軍后方開火。他承認一些中國人遭到處決,并對此表示非常遺憾。不過他認為形勢已經好轉,類似情況不會再發生。但他強調當場抓獲的狙擊手仍將遭到處決,而對那些只有嫌疑的人,他希望移交工部局處理。總裁追問日本當局是否打算立即承諾不再處決只有嫌疑的中國人。日本總領事表示他可以承諾,未經審判任何人不會再被處決,除了當場抓獲的狙擊手。

至于“失蹤人口”的解救辦法,領事團決定成立“公共租界狙擊手嫌疑人調查緊急委員會”(簡稱“國際調查委員會”),負責調查所有在公共租界及越界筑路地區被日本人拘捕的“便衣隊”嫌疑人。領事團的介入大大推動了“失蹤人口”的解救工作。2月6日晚間,日方將首批117名中國平民移交給了工部局警務處。這批人很快被安置在了工部局看守所,等待“國際調查委員會”的調查。

經過辨別,調查委員會發現在117名“便衣隊”嫌疑人當中,居然有很多老人與小孩。這顯然與此前日方所描述的情形大有出入。為解開這個疑惑,委員會在次日專門邀請村井總領事參會。針對委員會的疑問,他做了如下解釋:日方原計劃只移交65人,但當日本海軍“夕張號”軍艦將這批嫌疑人運到楊樹浦“大阪商船會社碼頭”時,正好有52名中國平民被日軍從戰區送到了這里,他們便被一起移交給了工部局,移交總人數也就由65人變成了117人。總領事的解釋看似合理,但仍是自相矛盾的,因為日方提供的名單顯示,“便衣隊”嫌疑人的人數是85人,而不是他所聲稱的65人。這20人的出入,究竟是總領事記憶上的錯誤,還是日本領事館與軍方的數據產生了矛盾,抑或完全就是托辭,不得而知。遺憾的是,調查委員會也并未深究。可能自知理虧,村井總領事第二天便告知奧爾主席,日方不會對已移交的117人提起控告,因此這些人隨即獲得釋放。

盡管日方已在2月6日移交了部分在押中國平民,但這批人都是2月4日以后被捕的。對于在形勢最混亂的1月28日至2月3日之間“失蹤”的人口,日本當局既未移交,也未提供名單。這實際上意味著日本當局,至少日本領事當局并未完全掌握戰爭爆發最初幾天的情況。在這段恐怖的一周時間內,他們也無法確定究竟有多少中國人遭到拘捕和屠殺。這也意味著包括項松茂、蔣時敘等在內的2月3日之前“失蹤”的中國人的下落已很難查找。

即使是2月4日之后被捕的中國平民,日方也并未全部移交。此后,由于領事團、工部局以及日本當局對于調查委員會的權力權限、管轄范圍和存續時間存在爭議,在押平民的移交工作難以為繼。據工部局警務處統計,自2月6日至3月11日,日方共向工部局移交了185人。此后,再無“失蹤人口”的移交記錄。

三、“失蹤人口”的遭遇

日軍在2月6日移交給工部局的首批117名中國平民,無論精神還是身體狀況都十分不理想。見到工部局警察后,他們提出的第一個問題竟然是:“你們是否要槍斃我們?如果是的話,就請立即動手,使我們盡快解脫。”他們大多已超過三天沒有進食,而且精神極度緊張,以至于一些人連稀粥都無法喝下。在工部局看守所期間,他們一般都蜷縮在某個角落,只要聽到開門的聲音,就會被嚇得突然躍起。這117人當中還有10多人身負槍傷或被刺刀刺傷,其中最嚴重的一名傷員,在移交給工部局不久便被緊急送往醫院手術。傷員當中甚至還有一名3歲兒童。

2月15日,《申報》刊載了一篇題為《三元宮內災民慘狀》的文章。這是上海媒體第一次詳細披露日方針對中國平民所實施的暴行,也使上海社會首次全面了解被捕華人在拘押期間遭受的非人遭遇。然而,由于《申報》是華文媒體,其中立性遭到質疑。報道刊出以后,工部局還專門派人前往三元宮進行調查,但否認有華人被拘押和遭到虐待的事實。

有關被捕平民在押期間遭遇,最詳細可靠的材料仍來自于“國際調查委員會”。該委員會成立以后,曾對獲釋中國平民進行專門調查,并取得了一些幸存者的證詞。茲舉幾例:

儲松項(音譯),46歲,木匠,浦東人。事變爆發時他正好居住在日軍控制區內的嘉興路。2月9日下午4點半,他下班回家。在嘉興路橋附近被10名日本水兵拘捕。當時他穿了件白色夾克衫,日軍認為他是便衣隊,便將他拘捕。被捕之后,他被雙手反綁押往北四川路上的日本小學。在路上,他不斷遭到毆打,所幸沒有受傷。到了日本小學之后,他發現已經有50至60個人被關押在那里。當晚8點半,所有人被轉移到隔壁的日本劇場。那里的看守人員大概有10個人,但沒有人對他們進行審訊。晚上,他們每人得到一碗冷飯。在被關押了近10天之后,包括儲松項在內的10人又被送回日本小學,在那里有個日本軍官問了他們的名字,然后就把他們釋放了。

關押中國平民的地方

第二位幸存者是家住上海法租界善鐘路(今常熟路)138號的王女士。她于2月12日被日本水兵拘捕,在被扣押了4天之后獲釋,此后便一直臥病在家。被捕之后,她先是被拘押在北四川路日本小學,翌日轉移至日本劇場。在那里,她發現被關押的平民有80人左右,當中有男有女。她認出有一些人是她在教會的教友。一些教友告訴她,有一些受害者從1月28日就被囚禁在這里。

張青公(音譯),25歲,紹興人。他于2月16日下午3點半左右在百老匯路交天潼路路口處被捕。起因很簡單,就因為手中拿了一張中文報紙,一個日本士兵見狀,便把他抓起來押往熙華德路25號日本電信局。此后,他又被送往老靶子路和吳淞路處的日軍司令部。在那里,他遭到搜身。除了那張報紙之外,日軍還搜出一些印有軍隊頭銜的名片,張青公隨即遭到毒打,身受重傷。此后,他與另外三人一起被送往日本小學審訊。在那里,他發現被關押平民有30至40人左右,但沒有女性。在押期間,他沒有獲得任何食物和水。第二天上午10點,張青公被日軍釋放。

浙江人李月松(音譯)是沙遜洋行職員。事變爆發時,他只有19歲。2月16日凌晨1點半,他在北四川路被日軍拘捕。他們從李月松的身上搜出一張照片,然后便將他送往吳淞路的日軍司令部。在那里被拘押了半小時之后,他被押往北四川路上的日本小學。李月松在那里被審訊了三次,后來便被關進一個十分擁擠的小房間,里面差不多擠進了40多人。一名十分兇悍的日本士兵負責看管他們,只要誰說話,就會遭到木棍毒打。李月松被投入這個小房間的時候,已有3個人的腿被打折,一個老人手上還有槍傷。李月松旁邊的一個人,遭到木棍和皮帶毒打,傷情很重。此外,很多人還染上了小病。他們每天獲得兩次冷飯,但分量很少。由于饑寒交迫,大家看起來都很虛弱,有些人正在生病。2月17號上午9點半李月松獲釋,一些人托他向親屬告知下落,此時這些人都還活著。

四、那些永遠無法回家的人

5月5日簽訂的《淞滬停戰協定》,結束了長達三個多月的一·二八事變。令人十分遺憾的是,由于事先約定談判只討論軍事問題,因此在長達一個多月的歷次會談中,主要議題只圍繞停戰和撤軍展開,而包括“便衣隊”、“失蹤人口”等問題在內的其他議題,均被歸為“政治性質”不予討論。“人口失蹤”事件由此成為一樁懸案。此后,隨著沖突的結束,國際調查委員會的解散以及日軍的撤離,這一事件逐漸被人們遺忘,而“失蹤人口”的下落就成了一個永遠無法解答的歷史之謎。

項松茂失蹤以后,上海各界積極奔走尋找他的下落。從2月初開始,他的家人、五洲大藥房、上海市商會、上海國貨工廠聯合會及公共租界納稅華人會先后致信工部局,要求后者與日方聯絡,協助查找項松茂的蹤跡。項松茂之子項隆勛更是三次深入戰區尋訪,但均未獲得任何有價值的線索。在這種情況下,項隆勛于2月8日和3月16日,分別致信費信惇總裁和率領國際調查團來滬的李頓爵士,希望他們幫助找尋其父下落。為了獲得項松茂的消息,項隆勛還以五洲大藥房的名義開出5000元的賞格,希望重金能換取一些蛛絲馬跡。然而,盡管盡了最大努力,項松茂仍如石沉大海一般杳無音訊。在經歷了兩年多的等待與煎熬之后,項家最終接受了項松茂已然遇害的事實。在1934年4月16日,以衣棺入殮的方式為他舉行了喪禮。

蔣時敘牧師一家失蹤后,上海青年會秘書長費吳生曾致信領袖領事克寧瀚,請求他協助查找下落。為敦促日方釋放蔣牧師一家,費吳生還兩次致信日本駐滬總領事。在百般交涉,毫無音訊的情況下,上海的基督教團體和信徒最終在1932年7月3日于西藏路慕爾堂為蔣牧師一家舉行了追悼會。

在這場巨大的人道主義危機當中,究竟有多少人如項松茂、蔣時敘一樣,在被日軍拘捕之后就陷入了“活不見人,死未見尸”的狀態,是一個不得不討論的問題。事變結束之后,上海市社會局的戰損統計顯示,在整個事變中共有10400人失蹤。另一方面,日本領事館在3月13日去信告知國際調查委員會,日本憲兵隊共計拘捕便衣隊嫌疑者484人。其中有37名正規軍和5名便衣軍人,其他442人被移交給了工部局或直接由領事館釋放了。這是目前唯一可以看到的來自日方的統計數據。相較而言,工部局的數據要豐富和精確得多。“人口失蹤”事件爆發以后,工部局警務處設立了“失蹤人口調查股”,并在3月至4月間多次發布失蹤人口的統計數據。隨著沖突的逐漸平息,“失蹤人口調查股”在4月30日最后一次發布了數據,工部局最終認定的失蹤人口的總數,最終定格在了646人。事實上,現在對于“失蹤人口”數量的考察,更多是出于一種學術研究的目的。就事件本身而言,這一考察的歷史意義并不大,因為無論是646人還是10400人,或是其他數字,都無法改變日方暴行的反人類性質。

那么,這些“失蹤人口”究竟去了哪里?如果他們都慘遭殺害,為何在戰事結束后,始終沒有發現他們的遺骸?這個歷史謎題,直到事變結束之后才由一些日本士兵和親歷者的回憶所揭開。

日本的《赤旗》雜志在1932年9月刊登了一封讀者來信,作者是一名參與了事變的日本士兵。他寫道“十九路軍派出的便衣隊不斷遭到逮捕。其中,有很多是女人和孩子。日本士兵挨個對他們進行槍殺。……其實,我們也不明白為什么要殺他們而只是在殺他們。在戰地的日軍行動完全就不是人干的事情。而且,如果是槍殺的話還好,可以一下子把人干掉。但是(我們是)使用刺刀把人殺死的。我們把半死不活的人和尸體一起用卡車運到長江上,扔到江里。長江水流共分三層。如果把尸體扔到水的中央的話,他們是不會浮上來的,這正符合我們的要求。”

日本著名的軍旅作家火野葦平也是事變的親歷者。事變爆發以后,由于上海的華人裝卸工人罷工,他曾帶領一批從日本招募而來的工人前往碼頭工作,而他們的一項重要“任務”就是處理尸體。1957年,他以這段經歷為素材出版了小說《魔の河》。在書中,他對日軍如何處理遇害中國平民的遺體進行了詳細描述。他寫道,幾乎都是在深夜,我們被強行拉上卡車。在憲兵的指揮下,被帶到一處不知是何處的江邊。一艘驅逐艦停在那里,燈都滅了。我們被命令在黑暗中把尸體從甲板往船艙里搬運,其數量或有幾十具,數字不是很清楚。百具以上也說不定。看上去并不像是士兵,而是像農民或普通的市民。憲兵隊說他們是便衣隊,但看上去像軍人的不多,都像是農民或苦力的樣子。日本工人們需要把尸體裝進麻袋,但偶爾也會碰到舞動著手腳的活人。看到滿臉吃驚的搬運工,憲兵會一邊說著“不可能有活的”,一邊用軍刀往里亂刺幾下,然后命令他們快點運走。這些麻袋一般都會被扔到長江主流上去。因為如果是一兩具尸體的話,扔到黃浦江里也不會有人知道。但十數百具尸體就會有問題。黃浦江上有正在監視日本的各國艦船。趁夜里,搬運到驅逐艦上,再把他們扔到長江主流里去的話,就可以秘密地處理掉了。

結語

中日兩國在1931—1932年冬春之交爆發的這場軍事沖突,規模并不算大,持續時間也不長,但它給這座城市帶來的打擊是沉重的,造成的災難是全方位的,以至于它被深深地嵌入了這座城市的集體記憶,永遠無法褪去。與大多數歷史上發生過的戰爭類似,后世的人們在以各自的方式回憶、敘述和“生產”有關一·二八事變的記憶、信息與文本時,往往被大事件、大問題吸引。戰爭的起源、實力的對比、政治形勢以及國際格局,都是人們津津樂道,反復消費的話題。而為數眾多的真正見證、體驗和參與過這場戰爭的蕓蕓眾生,卻常常為史學家所冷落。“小人物”們在戰爭中的遭遇、感受和命運,不僅很少被寫入卷帙浩繁的史學研究之中,也很少得到社會的真正關注。在整個事變當中,有大量中國平民因遭到日軍和武裝日僑的殺害而“被”失蹤。這個消失了的群體,在法律上并沒有被認定為死亡,但他們卻永遠無法回到家人身邊。這個不幸的群體一直遭到忽視。在時隔八十多年之后,重新使他們回到公眾的視野,并非為了追究戰爭的罪責,而是為了以一種更為直觀的方式讓人們認清戰爭的殘酷與暴虐。

(本文原載《史學月刊》2020年第9期,由作者授權并提供澎湃新聞發表。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司