- +1

打箭爐:一座有“故事”的邊城

常言說的“有故事”,是一個很有魅力的詞。因為“故事”往往意味著是否有趣和有意義。有趣和有意義的事不僅令人長見識,更能啟迪人的智慧。所以,古今中外,上至王公貴族,下至平民百姓,莫不喜歡“故事”,喜歡“有故事”的人、事和地方。

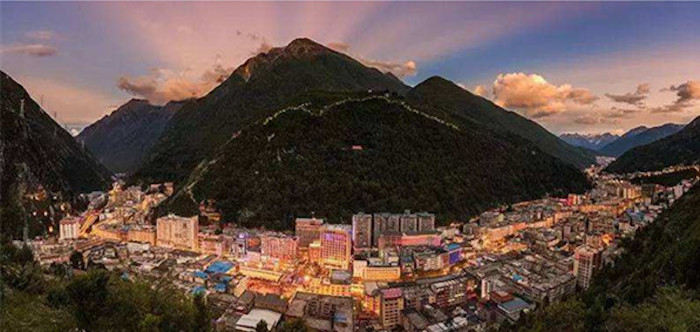

康定城

提到康定人們并不陌生,一首廣為傳唱的《康定情歌》已讓這座位于成都平原之西的邊城聞名遐邇。康定處于傳統(tǒng)的漢、藏分布邊緣,也是漢、藏民族的結(jié)合部,是一座兼具漢、藏文化特點并有著濃郁特色的邊城。康定給人的印象是喧囂、擁擠但又充滿活力。在縱貫城市中心的繁華地段,一條清澈、奔騰、喧囂的河流以極快的流速穿城而過,這在中國的城市中恐怕獨一無二,卻是康定城最獨特的一道風(fēng)景。但若論康定之魅力,卻不在自然,不在于其地為交通咽喉,亦不在于《康定情歌》所唱“康定溜溜的城”,而在于它是一個“有故事”的地方。

先從康定的跑馬山說起。《康定情歌》第一句歌詞是:

“跑馬溜溜的山上,

一朵溜溜的云喲,

端端溜溜的照在,

康定溜溜的城喲。

這句簡單、悠遠的歌詞,激起人們對康定的無限遐想。上世紀(jì)90年代初,我第一次去康定,朋友帶我去登跑馬山,當(dāng)時還沒有索道,山很陡,但樹木蔥籠,風(fēng)景極佳,我們沿著陡斜的山澗小路一路上行,狹長形的康定城全貌逐漸清晰地盡收眼底。當(dāng)終于到達目的地,卻發(fā)現(xiàn)被稱作跑馬山的“跑馬”地方并非遼闊、空曠之地,更不是飄著“一朵溜溜的云”的一望無垠的草原,而只是一個山間小平壩,完全不適合“跑馬”或“賽馬”之類。或許為了與“跑馬山”名稱相符以滿足游客的期望值,小平壩上確有商家弄了兩匹馬在壩子上轉(zhuǎn)圈,這主要成為小朋友或部分游客的娛樂項目。下山路上,朋友告訴我,很多外地游客和朋友到康定,第一件事就是迫不急待地去上跑馬山。對跑馬山,康定人有一個很詼諧的總結(jié):“不上跑馬山會遺憾,上了跑馬山也會遺憾”。“不上跑馬山會遺憾”比較好理解,因為不上跑馬山,就無法兌現(xiàn)我們被《康定情歌》所激發(fā)起來的對跑馬山的無限遐想。但上了跑馬山才發(fā)現(xiàn),這并非人們想象的遼闊、空曠的跑馬之地,故也會遺憾。

下山后,我一直困惑于一個并不適合跑馬的山為何會被稱作“跑馬山”?專業(yè)習(xí)慣使我忍不住去查閱資料,一查才知道,所謂跑馬山,當(dāng)?shù)夭厝嗽Q“帕姆山”,“帕姆”(phag mo)意為“仙女”,“帕姆山”乃是藏人的一座神山,因清代管轄康定一帶的明正土司每年農(nóng)歷五月十三日在山腰臺地供奉山神,時康定漢人已較多,漢人遂依其音將“帕姆山”稱為了“跑馬山”,這才有了《康定情歌》唱的“跑馬溜溜的山”。

對這則故事,一般多認(rèn)為是由漢、藏民族之間的“詞語誤讀”引起,是漢人將藏人所稱“帕姆山”讀作了“跑馬山”的一個有趣味的誤會。從表面上看,這大體沒有錯。這也是我最初的認(rèn)識。但后來,有關(guān)這類故事的一系列令人驚奇的發(fā)現(xiàn),卻讓我改變了看法。我發(fā)現(xiàn),所謂“誤讀”,其實是一個錯誤判斷。

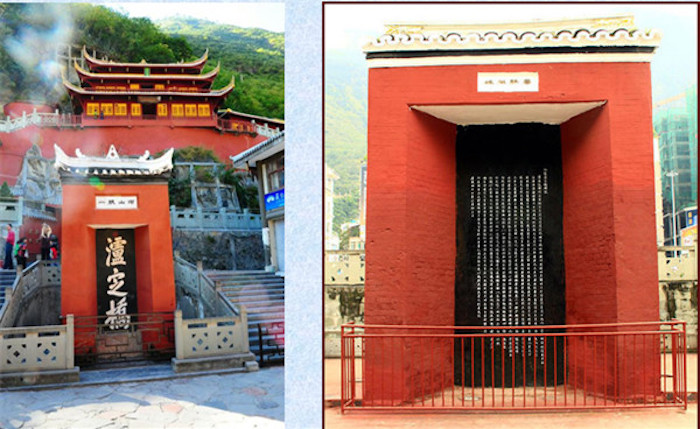

先從康定的地名說起。康定原來并不叫“康定”,而叫“打箭爐”。今天康定城區(qū)仍叫“爐城鎮(zhèn)”,系“打箭爐”地名的孑遺。“打箭爐”地名由何而來?今作為康定門戶的瀘定橋頭矗立著一尊高大石碑,這是康熙四十四年(1705年)瀘定橋落成時,康熙皇帝親自為瀘定橋落成撰寫的一篇“碑記”,全稱是《圣祖仁皇帝御制瀘定橋碑記》。碑中有這樣一段文字:

“打箭爐未詳所始,蜀人傳漢諸葛武鄉(xiāng)侯亮鑄軍器于此,故名。”

這說明,至少在瀘定橋落成時已有“打箭爐”這一地名。且碑記中特別提到“蜀人傳漢諸葛武鄉(xiāng)侯亮鑄軍器于此”,這是對“打箭爐”地名含義的詮釋。也就是說,“打箭爐”得名是因為諸葛亮鑄軍器(即“造箭”)于此,而且此說法出自“蜀人”。這是我們從康熙碑記中得到的信息。

瀘定橋

康熙御碑

那么,“打箭爐”真是因諸葛亮“造箭”于此而得名嗎?查閱史料才發(fā)現(xiàn),“打箭爐”的地名早在明代已經(jīng)出現(xiàn)。《明實錄》中記載了一件事,洪武十五年(1382年),元朝時曾任四川分省左丞相的剌瓦蒙(應(yīng)為蒙古人)派一名叫高惟善的使臣前往明朝都城應(yīng)天,目的是把元朝所授銀印上交明朝,以示“棄元投明”,歸順新王朝。記載中提及高惟善一行是“自西番打煎爐長河西來朝”。“長河”指大渡河,“長河西”則指大渡河之西。文中提到了“打煎爐”這一地名。這一事件在《明史》中也有記載,稱高惟善是從“其地打煎爐”來朝,確證“打煎爐”是一地名。可見,《明實錄》《明史》中已出現(xiàn)了“打煎爐”地名。

清初,蒙古和碩特控制康區(qū)之時爆發(fā)了“三藩之亂”。割據(jù)云南的吳三桂勢力延伸至滇西北,且與西藏多有來往,引起清廷不安。為此,康熙十九年(1680年)清廷發(fā)了一道諭令,要求派員加強對“打煎爐”一帶的偵察和防御。此諭令中,把“打煎爐”寫作“打折盧”。由此可見,在康熙《御制瀘定橋碑記》以前,僅寫作“打煎爐”和“打折盧”,并無“打箭爐”的寫法。

那么,“打煎爐”或“打折盧”是何意?顯然,無論是“打煎爐”還是“打折盧”,均不存在漢文字面的含義。可以肯定,二者均源自藏語地名的譯音,屬漢字記音的地名。對此,民國時期學(xué)者已有一致看法——該詞“系藏語‘打折多’之譯音”。藏語稱兩水交匯處為“多”(mdo)。打煎爐正好處于源自折多山之折曲(即折多河,曲為“河”)與源自大炮山之大曲(打曲,即今雅拉河)交匯處,故被藏人稱作“打折多”(dar rtse mdo)。所以,明代和清代早期文獻中出現(xiàn)的“打煎爐”或“打折盧”,正是藏語“打折多”的譯音。

打折多在明代興起主要與兩個背景有關(guān)。一,從明中葉起,青藏道因受西北蒙古諸部威脅,屢遭劫掠,明朝為“隔絕蒙番”,從明中葉起規(guī)定藏區(qū)僧俗朝貢使團一律須經(jīng)由川藏道往返,川藏道必經(jīng)打箭爐,這使打箭爐的交通咽喉地位開始凸顯。二,明末蜀亂及張獻忠入蜀,使蜀人大量西遷避險。避險的蜀人大量越過大渡河,進入打箭爐一帶。這使?jié)h藏茶葉貿(mào)易市場逐步從大渡河?xùn)|岸向西岸轉(zhuǎn)移,打箭爐作為漢藏新興茶葉貿(mào)易中心的地位開始確立。

為何康熙十九年(1680年)清廷諭令中尚稱“打折盧”,時隔25年即康熙四十四年(1705年),卻變成了“蜀人傳漢諸葛武鄉(xiāng)侯亮鑄軍器于此”的“打箭爐”呢?原因是這期間發(fā)生了兩件大事。一是1700年當(dāng)?shù)匕l(fā)生蒙古營官殺害明正土司事件,為維護當(dāng)?shù)卣沃刃颍宄l(fā)動“西爐之役”,從蒙古和碩特部手中奪取了對打箭爐的直接控制權(quán)。二是康熙四十年(1701年),在大渡河上建成了瀘定鐵索橋。這兩個因素導(dǎo)致大批蜀地漢人涌入打箭爐。正在此背景下,“打折多”開始變成了“蜀人傳漢諸葛武鄉(xiāng)侯亮鑄軍器于此”的“打箭爐”,故“打箭爐”的稱呼顯然出自遷入當(dāng)?shù)氐氖竦貪h人的“發(fā)明”。

既然“打箭爐”是因“漢諸葛武鄉(xiāng)侯亮鑄軍器于此”得名,該傳說在蜀人中就被繼續(xù)演繹。于是產(chǎn)生了諸葛亮曾派一名叫“郭達”的將軍在當(dāng)?shù)卦旒_將軍死后,人們?yōu)榱思o(jì)念他,在打箭爐城中建起了“郭達將軍廟”等一系列傳說故事。為配合這些傳說故事,使之更真切,城邊的一座山被命名為“郭達山”,城中也就出現(xiàn)了一座“郭達將軍廟”。

郭達山

康定城的郭達將軍塑像

“郭達”何許人也?遍查《三國志》等史籍,諸葛亮麾下及同時代并無一位叫郭達的將軍,可見“郭達”并非真實歷史人物,而是出自虛構(gòu)。既然“打箭爐”是一個望文生意附會而來的地名,何來“郭達”其人?稍做調(diào)查才知道,“噶達”(mgar ba)原是當(dāng)?shù)刈o法山神的名稱,所謂“郭達山”原是當(dāng)?shù)氐摹案吝_”神山,城中的所謂“郭達將軍廟”,當(dāng)?shù)夭孛穹Q“噶達拉康”(mgar ba lha kang),是敬拜“噶達”山神的廟。有意思的是,有關(guān)噶達山神的來歷,據(jù)當(dāng)?shù)夭厝说膫髡f,很久以前,一鐵匠在西藏習(xí)法,奉命來打箭爐,修成正果,幻化為鐵匠化身的神。藏語“噶達”正是“鐵匠”之意。于是,噶達山神的“鐵匠”身份成為漢人衍生郭達將軍“造箭”傳說的藍本,也成為銜接漢藏傳說、信仰的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

噶達大王

以上這些,均是打箭爐興起過程中,因大量漢人移民進入而出現(xiàn)的獨特文化現(xiàn)象。毫無疑問,無論是“打箭爐”地名,還是“郭達山”和“郭達將軍廟”,均出自于漢人移民的主觀建構(gòu)。那么,這些主觀建構(gòu)有什么作用?對此,開始我不甚了了,亦未予深究,只覺得這些“故事”很有趣。直到2017年我在雅安一個藏茶廠的宣傳欄上看到這樣一段文字,才恍然有所悟:

“雅安”是藏語,意思是牦牛的尾巴。如果把青藏高原比作一頭牦牛,雅安就是這頭牦牛的尾巴。由此可見雅安是當(dāng)時藏區(qū)的邊沿。三國時,諸葛亮南征與孟獲交戰(zhàn),就在雅安。七擒七縱使孟獲心服口服,雙方商定,孟獲退一箭之地。誰料這一箭卻從雅安“射”到了200多公里以外的康定。這是諸葛亮謀略過人,早已暗中派人在康定安爐造箭,然后將所造之箭插在一個山頂上,孟獲吃了啞巴虧,無奈還雅安于蜀國,退到了康定以西,所以康定會取名為“打箭爐”。

藏茶廠老板祖輩均從事藏茶生產(chǎn),他是第七代傳人。若按30年一代計,大體可上溯至乾隆時期。他稱此傳說系祖輩所傳。因清代藏茶主要經(jīng)打箭爐銷往藏地,此傳說當(dāng)年在打箭爐地方流傳甚廣。這是一個典型的民間傳說版本。“退一箭之地”是發(fā)生于諸葛亮征南中的傳說,將其移植于打箭爐實屬荒謬,但這個移植對我們理解當(dāng)年進入打箭爐的漢人移民為何會圍繞“打箭爐”地名附會諸多傳說卻十分關(guān)鍵,這些傳說實際上在強調(diào)和隱喻一個事實——打箭爐并非“異鄉(xiāng)”,早在諸葛亮?xí)r代就已是漢人的地界。這樣做并非是要和藏人爭地盤,而是對漢人移民可以起到化“番地”為“故鄉(xiāng)”、化“陌生”為“熟悉”的心理作用。打箭爐的漢人移民主要來自蜀地,諸葛亮是蜀地家喻戶曉的人物,也是典型的漢人符號,把自己最熟悉的文化符號帶到新的環(huán)境,是移民化解、疏導(dǎo)客居異域“思鄉(xiāng)之愁”和弱勢心理的一劑良方。對“打箭爐”地名的塑造并演繹諸葛亮?xí)r在此“造箭”、“讓一箭之地”和“郭達將軍”等傳說,對漢人移民來說正有著這樣的功能。

有一個現(xiàn)象極有意思,漢人移民中產(chǎn)生的這些傳說,有一個共通點——均是借用藏人的詞語來說事兒。無論是把藏語地名“打折多”變?yōu)椤按蚣隣t”,把藏人的“噶達”變?yōu)闈h人將軍“郭達”,還是把藏人敬奉的“山神廟”變?yōu)闈h人的“將軍廟”,均無不如此。開始我對此并不理解,以為這純屬漢人移民牽強可笑的“誤讀”。特別是把當(dāng)?shù)厣缴瘛案吝_”變?yōu)闈h人將軍“郭達”,二者雖然同音,卻無任何史實依據(jù)。我曾經(jīng)產(chǎn)生這樣的疑惑,他們?yōu)楹我欢ㄒ敖栌谩辈厝说牡孛⑸缴衩蛷R名來注入自己的詮釋和意義?何不“另起爐灶”?但是,當(dāng)知道這些做法產(chǎn)生的效果后,我漸漸改變了看法,開始明白這些看似牽強可笑的“誤讀”,實際上并非“誤讀”,它的背后蘊含著一整套文化邏輯,是漢人移民尋求與藏人整合,借以達成“共享”與“求同”的一種高超的民間智慧。

事實上,漢人移民把藏人的山神“噶達”稱作“郭達”將軍,進而把“噶達山神廟”作為“郭達將軍廟”,均產(chǎn)生了奇特效果,以此為基礎(chǔ)形成了打箭爐一年一度規(guī)模盛大的“將軍會”。“將軍會”主要內(nèi)容是抬著“將軍神像”巡游全城。會期從每年農(nóng)歷六月十五開始,傳說這一天是郭達將軍誕辰日。會期持續(xù)三日,期間,整個全城都沉浸在歡樂氣氛之中,盛況空前。民國時有人曾這樣記載“將軍會”的盛況:

“將軍行身出駕。笙簫鼓樂,旗鑼幡傘,扮高樁,演平臺,以及各種游戲,裝鬼扮神,陸離滿目,繞場過市,萬人空巷,亦一時之壯觀也。”(楊仲華:《西康紀(jì)要》,上海:商務(wù)印書館,1937年,第459頁)

又記:“郭達將軍誕辰,俗呼將軍會。是日午后一鐘,神駕出行,前列各項戲劇平臺,雜以鼓樂,次為香花水果茶食寶珠衣等供養(yǎng),又次為火牌、執(zhí)事持香,婦女與念經(jīng)或奏番樂之喇嘛以及畫裝之劍印二使者,魚貫而行,終則以四人肩抬將軍神像,尾隨其后,沿街鋪戶,秉燭焚香,燃燒柏枝,全城香風(fēng)馥馥,觀者塞途,一時頗稱熱鬧。”(《西康消息》,《西康公報》1931年第20期)

“將軍會”始于何時已不可考。從史料看,至少民國時期“將軍會”已成為康定一年一度藏、漢民眾“同祀共歡”的盛大宗教活動與節(jié)日慶典。該活動雖被冠以漢人色彩的“將軍會”,卻絲毫不影響藏人的參與熱情,其性質(zhì)既非完全漢式,亦非單純的藏式,而是漢、藏信仰因素的雜糅。如“抬菩薩之人,皆為藏族青年。參與菩薩出巡行香之人藏族男女老少,要占總?cè)藬?shù)之半。”[《康定縣爐城鎮(zhèn)志(初稿)》,康定:康定縣志編纂領(lǐng)導(dǎo)小組,1990年,第143頁]由漢、藏共祀的“郭達將軍廟”(藏人稱“噶達拉康”)衍生出來的“將軍會”,發(fā)揮著整合漢、藏關(guān)系的功能和作用。通過一年一度“將軍會”的“同祀共歡”,極大消彌了漢藏雙方的文化生疏感,使?jié)h藏民族間的文化界線趨于模糊,民族關(guān)系趨于親密、和諧。從清代至民國,打箭爐這座漢藏民族混居的“邊城”,一直以民族關(guān)系的和諧著稱,成為漢藏交融的典范。這不能不說與“將軍會”所起到的文化整合作用有極大關(guān)系。

需要指出,把“打折多”變成諸葛亮“鑄軍器于此”的“打箭爐”,把當(dāng)?shù)刈o法神“噶達”稱作“郭達將軍”,或?qū)ⅰ案吝_”神山說成郭達將軍造箭的“郭達山”,這些均不礙事,漢、藏雙方均可按自己的認(rèn)定與理解各行其是,相互可并行不悖。但難度在于,要把藏人祭祀“噶達”山神之“噶達拉康”同時作為漢人敬拜的“郭達將軍廟”卻相當(dāng)棘手,同一廟宇,同一尊神像,如何能夠成為漢、藏雙方共同的祭拜場所?令人欽佩的是,漢人移民在這方面表現(xiàn)了高超的智慧、變通與靈活性。漢人的做法是,既不變更廟宇,也不變更廟中原有神像,而是僅在藏人敬拜的“噶達”神像前置一木牌,上書“敕封某爵漢朝郭達將軍神位”。

民國時曾任康定第一完小校長的黃啟勛對“郭達將軍廟”有這樣一段回憶:

“我幼小時所見廟中住持,常年是一年老喇嘛,加之郭達神像著藏式服裝、騎山羊,與喇嘛稱之為騎羊護法神的‘當(dāng)欽’酷似一人,這以漢式廟宇,塑藏式菩薩,漢藏民族共敬一人,恐怕也是打箭爐為藏漢雜居之地,宗教感情融通的地方特點的反映。”(黃啟勛:《郭達隨筆》,《康定縣文史資料選輯》第3輯,康定:中國人民政治協(xié)商會議甘孜藏族自治州康定縣委員會編印,1989年,第146頁)

從這段描述看,漢人雖視“噶達拉康”為“郭達將軍廟”,但郭達神像卻“著藏式服裝、騎山羊,與喇嘛稱之為騎羊護法神的‘當(dāng)欽’酷似一人”,也就是說,漢人并未改變廟中藏人祭拜的“噶達”神像,廟中住持也是一年老喇嘛。事實上,清代民國以來,郭達將軍廟始終維持著漢、藏因素混合的特點。清代咸豐、光緒年間及民國時期,當(dāng)?shù)厥考潯㈠伹f主、秦晉商賈及藏人信眾曾籌資對“郭達將軍廟”進行過多次重修。重修后的“郭達將軍廟”外觀呈漢式椽斗建筑式樣,廟內(nèi)建有戲臺、惜字庫,廟的后殿塑有觀音菩薩、李老君、川主像等漢式神祗,但這卻并不影響藏人對噶達山神的供祀與虔信,原因是廟內(nèi)始終供奉著騎山羊、著藏袍、“造形獰嚴(yán)”之藏式山神像,并置藏式轉(zhuǎn)經(jīng)筒,也以藏傳佛教寺院來管理廟中的香火。這說明盡管漢人將該廟視為“郭達將軍廟”,卻很清楚其同時也是藏人的信仰場所,故對廟內(nèi)供奉的藏式山神像始終予以維護和尊重。即便是后來發(fā)展出來的“將軍會”,“抬菩薩之人,皆為藏族青年”。正因為漢人對“將軍廟”的藏文化特質(zhì)始終給予維護和尊重,才使其成為了打箭爐城內(nèi)漢藏雙方共同表達信仰之場所。清末任職于川邊的查騫曾有這樣的記敘:“漢夷民訟有不決于心者,兩造各設(shè)油鼎湯釜,赴將軍廟叩決,理曲者多卻退。夷民過廟前,必拜而后趨越”(查騫:《邊藏風(fēng)土記》卷1,《西藏學(xué)文獻叢書別輯》第6函,北京:中國藏學(xué)出版社1992年,第6頁)。可見,清末“將軍廟”在藏人、漢人心目中已具有同樣神圣性與約束力。“將軍廟”所以具有如此功能和作用,根本的原因在于“漢藏民族共敬一人”。此一人,在藏人眼中是山神“噶達”;在漢人眼中則是將軍“郭達”。因二者完全同音,又均有“鐵匠”身份背景,這就帶來了極大的模糊性與交互性,藏人認(rèn)為漢人是敬“噶達”神而感到喜悅,漢人則以為藏人敬“郭達”將軍而感到親切, 久而久之,便形成“漢藏民族共敬一人”的局面。正因為如此,“將軍廟”遂成為漢、藏民族在信仰上發(fā)生鏈接和產(chǎn)生親近感的重要紐帶,并最終發(fā)展出一年一度藏、漢民眾“同祀共歡”的“將軍會”。

以上就是打箭爐的故事。這些發(fā)生于漢、藏民族之間的故事,不但有趣,還蘊含著豐富的意義,頗值得我們細細咀嚼和深入思考。

我國是一個史學(xué)傳統(tǒng)深厚的國度,因傳統(tǒng)史學(xué)對史實真實性的強調(diào)往往遠大于史實意義,故清代民國的文人學(xué)士多從傳統(tǒng)史學(xué)立場出發(fā),認(rèn)為這些故事純屬“齊東野語”、荒謬不經(jīng),多持不屑與排斥態(tài)度。如清末黃懋材認(rèn)為:“(打箭爐之名)附會無稽。愚按唐宋之世,吐蕃入寇,斯為要道,或嘗造箭于此,至于丞相南征,由雋入益。程途各別,非所經(jīng)行也”。(黃懋材:《西輶日記》,吳豐培輯:《川藏游蹤匯編》,成都:四川民族出版社,1985年,第288頁)任乃強也指出:“清乾隆時,始有人捏造武侯遣將軍郭達造箭于此之說。世多仍之,荒謬之甚矣。”(陳渠珍:《艽野塵夢》,任乃強校注,重慶:重慶出版社,1982年,第9頁)從其所用“附會無稽”“捏造”“荒謬之甚”等詞語看,他們對這類傳說故事明顯持負(fù)面看法。在缺乏人類學(xué)及現(xiàn)代學(xué)術(shù)視野的條件下,這些看法原無可厚非,但它們在相當(dāng)程度上卻影響了后人對“打箭爐的故事”背后之意義的思考和探索。

其實,歷史從來就包含“真”和“偽”兩個部分。前者指真實發(fā)生過的歷史事實,后者指經(jīng)過歷史當(dāng)事者或前人主觀建構(gòu)而呈現(xiàn)的歷史事實。兩者一個真,一個假;一個客觀,一個主觀,但都是歷史的有機組成部分。事實上,前人遺留下來的那些明顯屬于主觀建構(gòu)的傳說、附會,看似荒誕不經(jīng),卻往往蘊含豐富的思想資源、觀念和意義,同樣是我們認(rèn)識當(dāng)時社會的重要史實和素材。例如二十四史帝王本紀(jì)中,有大量關(guān)于各朝帝王尤其是開國皇帝出生前后出現(xiàn)種種祥瑞的記述,它們明顯出自附會。從傳統(tǒng)史學(xué)觀點看,肯定是“偽”。但這“偽”既是古人所造,也是當(dāng)時歷史的一部分。重要的是,古人為何附會?這些附會有何功能?它們產(chǎn)生什么樣的效果?根植于什么樣的思想觀念與社會土壤?這些都是更具意味的問題,對理解當(dāng)時社會及其思想觀念同樣是重要的史料。

毫無疑問,清代以來漢人圍繞“打箭爐”進行的一系列主觀建構(gòu),是近代漢藏大規(guī)模雜糅、交融背景下出現(xiàn)的一個生動而有趣的文化案例。此案例非由專家設(shè)計,而是出于民間的自發(fā),甚至可以說是民間自發(fā)集體意識(或集體無意識)的產(chǎn)物,但是,令人意想不到的是,其所包含的文化策略、智慧,尤其是其帶來的巨大效果,卻著實令人驚嘆。細細思量,該文化案例至少蘊含了有關(guān)民族交融與文化整合的兩個重要規(guī)則:

一,通過“借用”達成“共享”和“求同”。漢人的一系列主觀建構(gòu)并非出于“誤讀”,而是集體意識下的“有意附會”。這種借用藏人的地名、山神名來植入自己的文化因素,既能又滿足漢族移民自身的心理需要,又能達成與藏人“共享”,并通過“共享”與藏人“求同”。這實在是與藏人進行文化整合的高超策略和民間智慧。我想,這也許正是漢人絕不“另起爐灶”,一定要借用藏人已有概念來說事兒的原因。

二,在“共享”和“求同”過程中,給對方以足夠的尊重。漢人盡管稱“噶達拉康”為“郭達將軍廟”,卻接受“郭達神像著藏式服裝、騎山羊”的藏式樣貌;盡管稱“將軍會”,抬神像出巡者必為藏族青年。也就是說,漢人在“借用”和“共享”的過程中,對藏人的信仰始終予以尊重和維護。如此,才最終形成漢藏同祀一廟(藏人的“噶達拉康”亦同時為漢人之“郭達將軍廟”)、共敬一人(藏人之山神“噶達”亦同為漢人之“郭達將軍”),正是有了這種宗教感情的融通,才發(fā)展出藏漢民眾同祀共歡、使?jié)h藏文化得以充分整合的“將軍會”。

當(dāng)然,有一點不容忽視,漢人的主觀建構(gòu)之所以能在漢藏文化整合及與藏人互動上產(chǎn)生巨大效果,與藏人的主觀愿望有直接關(guān)系。打箭爐是因漢藏茶葉貿(mào)易而興,從瀘定橋建成以后,逐漸成為新的漢藏茶葉交易中心。漢人將茶從雅安運到打箭爐,賣給藏人,再由藏人將茶葉銷往藏區(qū)各地。但是,打箭爐漢藏茶葉交易卻不是通過沿街集市來進行,而是采取了一種獨特交易方式——以“鍋莊”為中心的貿(mào)易方式。這里所謂“鍋莊”,并非我們今天所說的“鍋莊”舞蹈,而是指一種特殊的進行漢藏茶葉貿(mào)易的客棧。漢商將茶葉運到打箭爐后,入住固定的自己所熟悉的“鍋莊”客棧,茶包也堆放在“鍋莊”里,馬也由“鍋莊”照看喂養(yǎng),漢商及其隨員在“鍋莊”里不僅吃住免費,還會受到熱情周到的款待,他只需要告訴鍋莊主自己這批茶的銷售價格。鍋莊主即為其八方尋找買主,買主找好后,雙方進行交割,鍋莊主按事先的約定“抽頭”(提取傭金),藏商派人將茶葉運走。這是漢藏茶葉的主要交易方式。過去打箭爐曾有48家鍋莊,鍋莊主最初均為藏人(后來才有漢人“鍋莊”),且多為女性,她們大都熱情干練,熟知漢藏文化及習(xí)俗,人情練達且善于溝通,穿梭和游說于藏漢客商之間,如魚得水,八面玲瓏,人緣甚佳,成為漢藏客商之間特殊的聯(lián)系紐帶和潤滑劑。這種以鍋莊客棧為中心的漢藏茶葉貿(mào)易方式,不但是以信譽為基礎(chǔ),也以漢藏之間的情感溝通為紐帶,是一種“和氣生財”的典范。所以,這種以鍋莊客棧為主的漢藏茶葉貿(mào)易的方式,不但造就了大批像鍋莊主一樣在藏漢商人之間如魚得水、應(yīng)付自如的“媒人”,也使打箭爐社會生活各個領(lǐng)域普遍呈現(xiàn)出漢藏民族及文化相互濡染、相互接納的情形。民國時期對這方面情形已多有記敘,如稱當(dāng)?shù)貪h人子女多有“習(xí)于穿蠻裝的”,“在這地方生長的小孩,差不多沒有一個不會說蠻話、唱蠻歌的。其中有的一口蠻話,和康人沒有分別”。(董兆孚:《徼外旅痕》,《邊政》1930年第4期;曾昭掄:《西康日記(八五)》,《大公報(香港版)》1940年5月8日第5版)又記康定藏人則多能說漢話,“富家生活也很優(yōu)裕,家里用具,多同漢人”。(錢逋仙:《西陲重鎮(zhèn)的康定》,《新華日報(重慶版)》1939年3月28日)事實上,打箭爐能夠形成漢藏同祀一廟、共敬一人并在宗教感情融通基礎(chǔ)上發(fā)展出藏漢民眾同祀共歡的盛大“將軍會”,正是以漢藏民族及文化的相互濡染、相互接納為其社會土壤。

對康定的漢、藏混一情況,民國時曾有人發(fā)出“多數(shù)康人已經(jīng)漢化,或是少數(shù)漢人已經(jīng)康化”的感慨。(石工:《西康問題特輯:康定剪影》,《川康建設(shè)》1934年第1卷第2-3期)其實,這是長期以來人們習(xí)慣于以“漢化”作為漢族與少數(shù)民族交融之最終結(jié)果的一種思維范式,是一種認(rèn)識上的“誤區(qū)”。“打箭爐的故事”生動地證明民族間的交融與文化整合從來是雙向性的。該案例揭示了民族之間交融與文化整合的三個核心要素——相互需要、相互求同、相互尊重。

歷史上,漢人進入邊疆地區(qū)并與當(dāng)?shù)厣贁?shù)民族發(fā)生交融與文化整合,是造就中華民族多元一體格局的重要途徑。但過去人們?nèi)菀渍驹跐h族中心立場,往往習(xí)慣于將漢族與少數(shù)民族的交融和文化整合簡單歸結(jié)為所謂“漢化”。其實,這種認(rèn)識的偏頗與局限性不言而喻。臺灣地區(qū)人類學(xué)家李亦園先生早已提出應(yīng)注意漢族與少數(shù)民族之間文化影響的雙向性,他指出:“民族與民族接觸之時,相互影響吸收和采借經(jīng)常是雙方面的事。漢族文化固然影響少數(shù)民族,但其間接受他們文化影響的也應(yīng)不在少數(shù)。”(李亦園:《漢化、土著化或社會演化》,《李亦園自選集》,上海教育出版社,2002年,第369頁)顧頡剛先生亦指出:“漢人的生活方式所取于非漢人的一定比較漢人原有的多得多。”(顧頡剛:《中華民族是一個》,《益世報·邊疆周刊》第9期,1939年2月13日)其實,民族的交融與文化整合是一個復(fù)雜的互動過程,并非簡單的什么“化”或“誰化誰”所能概括。在鑄牢中華民族共同體意識的當(dāng)下,我們提倡各民族的交往交流交融,這正是基于民族平等觀念的科學(xué)、客觀表述,它表明民族交融的結(jié)果乃是“你中有我,我中有你”。所以,對歷史上漢族與少數(shù)民族之間的交往接觸,我們應(yīng)跳出“漢化”、“夷化”的窠臼與思考范式。

以上就是“打箭爐的故事”帶給我們的啟示。

(本文系作者依據(jù)其發(fā)表于《思想戰(zhàn)線》2019年第3期的論文改寫,由作者授權(quán)并提供澎湃新聞刊發(fā)。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司