- +1

明明是要隱身,為何朝自己噴墨?

原創 張小蜂 物種日歷

提到魷魚你會想到什么?沒錯,能吃,好吃!但是魷魚非常嬌氣,以至于我們很難見到活的魷魚,大多數情況下見到的魷魚都已經被串在了竹簽上。

不過要是有機會去海邊玩的話,有些地方可以體驗到釣魷魚的活動。魷魚有很強的趨光性,晚上在船上用超大的汞燈照著水面,就可以把魷魚吸引過來,這時你只需拿著釣鉤在水里隨意拉拽,就可以輕易地把它釣上來。

也許這才是我們平時見到的魷魚 | Rory Finneren / Flickr

上鉤的魷魚為了逃跑,有時候會拿出它的必殺技:噴墨汁。這股黑乎乎是從頭足類所特有的墨囊中噴出。墨囊通常位于腸的一側,通過一根輸送管與直腸連接。沒錯,這股墨汁是從菊花里噴出來的。

墨汁可以將附近的海水染黑,魷魚借機逃跑。不過,也有些魷魚比較個性,比如玻璃魷魚(Galiteuthis phyllura),它會把墨汁瞄向自己的外套膜中噴射,難道要迷惑自己嗎?

魷魚的殺手锏 | Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) / YouTube

特別的透明外套

什么是外套膜呢?

玻璃魷魚跟平時吃的鐵板魷魚、章魚小丸子同屬于頭足綱軟體動物,其身體由三個主要部分組成,分別為頭部、腕足部和胴部。頭部和腕足很容易理解,就是頭和腿,而胴部就是外套膜,簡稱外套,通俗來講就是它的身體。

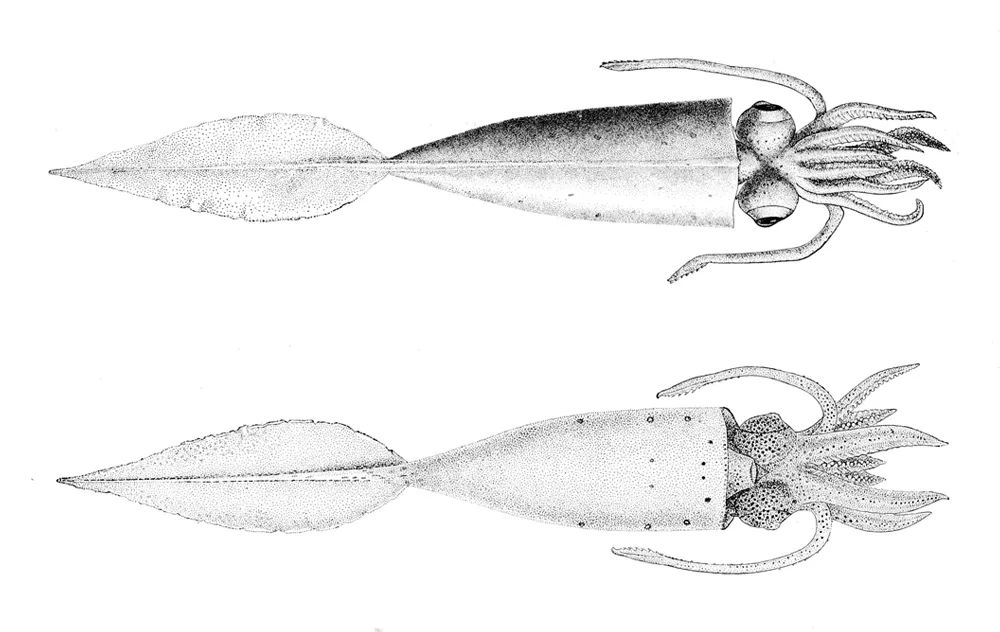

玻璃魷魚的身體構造 | Wikipedia

在分類上,玻璃魷魚隸屬于小頭烏賊科。形如其名,小頭烏賊科成員都具有一個與身體極不勻稱、像是沒有發育完全的小腦袋。這個科的成員外套膜大都透明,因而其英文名稱為glass squid。

今天日歷的主角玻璃魷魚就是小頭烏賊科蓋烏賊屬中體型最大的成員,其中文正名叫葉狀蓋烏賊,由美國海洋生物學家貝瑞(Samuel Stillman Berry)于1911年正式描述發表,模式標本保存于美國國家自然博物館(National Museum of Natural History)。

小頭烏賊科的成員外套膜大都透明 | Kils / Wikipedia

貝瑞當年描述的葉狀蓋烏賊模式標本全長只有3.5厘米,胴長2.3厘米。依此推斷,這應該還是一只尚處于稚魚期的葉狀蓋烏賊。成年的葉狀蓋烏賊最大胴長可達2.7米。

生活不息,下潛不止

葉狀蓋烏賊分布范圍從下加利福尼亞至白令海及日本北部外海,隨著個體發育的不同階段,其生活水層會逐漸加深。

葉狀蓋烏賊在其仔魚階段生活在表層水域,這里豐富的浮游生物是它們的成長所必須的食物來源。隨著其不斷長大,從稚魚期開始,葉狀蓋烏賊的生活深度逐漸加深。

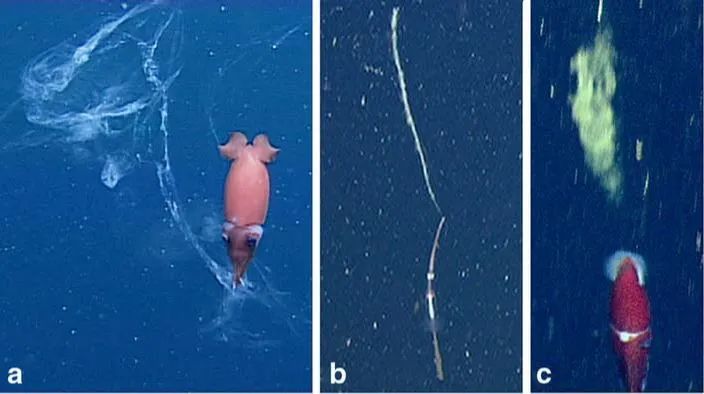

仔魚階段生活在表層水域 | Stephanie L. Bush,et al. / Marine Biology(2007)

1984年,俄羅斯的拖網船Novoulianovsk號在鄂霍茨克海1000-1300米深度作業中采集到了葉狀蓋烏賊。

葉狀蓋烏賊平鋪的標本與一般的魷魚相比,除了頭小身子大外似乎沒有什么太大區別。可是要是看到它在水中活著時候的樣子,讓人出乎意料。游泳時,葉狀蓋烏賊會將自己的觸手垂直舉在自己的頭上,看起來像是一只鳳頭鸚鵡,因此其英文名亦稱cockatoo squid。

和鳳頭鸚鵡相像嗎 | J. Patrick Fischer / Wikipedia

雖然胴體整體均為透明,但其內部有明顯可見的棕紅色器官,這是它的消化腺。葉狀蓋烏賊在中上層水域活動時,水面上的光線能夠將其身體結構投影出來,位于下方的捕食者很容易發現它。

為了減少垂直投影的影響,葉狀蓋烏賊的消化腺呈紡錘形,并且與身體幾乎成一直角豎立著,以確保投影面積最小,即便是光線充足的環境中也能更好的隱蔽自己。

明顯可見的消化腺 | H.J.T. Hoving,et al. / Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers(2017)

知己知彼才能百戰百勝。葉狀蓋烏賊本就不大的腦袋幾乎被兩只巨大的眼睛占據了全部。也難怪,想在烏漆嘛黑,四處充滿了捕食者的深海中存活下來,寧可舍掉智商也不能舍掉視力。

不過就像消化腺一樣,大眼睛雖然能看得更清楚,但也極易暴露自己。于是,它的每個眼球的外側都具1短條形發光器,在遇到捕食者時,其眼下方的發光器所發出的光線能起到抵消陰影,干擾捕食者的目的。

深海里需要大眼睛 | 《海綿寶寶》

噴墨也是一門學問

如果捕食者仍然窮追不舍怎么辦?那就噴墨唄!頭足類噴墨可分為2個類型,一種被稱為云狀或煙霧狀,即我們最常見的噴出一大團墨水,而另一類則被稱為“假噴”,只是噴出幾滴墨水。

前者主要用來遮擋捕食者的視線,趁機逃跑,而后者被認為可能是模擬誘餌,讓捕食者注意力放在小的墨滴,而非自己身上。

呼呼呼~ | Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) / YouTube

無論是哪種類型,噴墨的主要作用都體現在有可見光的中上層水域中。而在超過200米深度、幾乎99%的光線都已經衰減到不可見時,噴不噴墨有區別嗎?所以有一假設認為,頭足類的噴墨量會隨其生活深度的下降而減少。但是果真如此嗎?

2007年,研究人員在美國加利福尼亞的蒙特利灣,也就是葉狀蓋烏賊的模式產地使用ROV(無人潛水器)對878只個體,包括了至少18種頭足類動物的噴墨行為進行了統計。

各種頭足類動物的噴墨行為 | Stephanie L. Bush,et al. / Marine Biology(2007)

結果顯示,噴墨量并非隨深度加深一直減少,在水深300-400米間,其噴墨量反而會增加,之后才會減少。研究同時發現,每種頭足類都可以使用多種噴墨方法,但將墨汁噴入自己外套膜的行為只在葉狀蓋烏賊身上發現。它會將外套膜暫時封閉,然后用墨汁充滿整個外套膜,使原本透明的身體變成一個黑團。然而透明和黑團,在深海中的效果難道不是一樣的嗎?

深海中,身體呈紅色或黑色的生物組織可以吸收掉發光生物發出的藍綠波長,而葉狀蓋烏賊完全透明的身體會反射這些光,因而讓它們即便在深海中也很容易讓捕食者發現。如果將自己的身體(外套膜)中充滿黑色的墨汁,或許便可以抵消這部分反射以減少自己被捕食者發現的概率。

向自己噴墨是為了保護自己 | Stephanie L. Bush / The Story of Deep-Sea Squid Sputum(2003)

雖然目前葉狀蓋烏賊這種向自己體內噴墨汁的行為還沒有完全蓋棺定論,但可以肯定的是,人類對于深海探秘的腳步不會停下。

原標題:《明明是要隱身,為何朝自己噴墨?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司