- +1

“不確定”的趙松:在小說中“等待”無限的可能

1月9日,小說家趙松與小說家小白、批評家張定浩做客思南讀書會,帶來一場題為“小說的制謎與尋解”的對談。

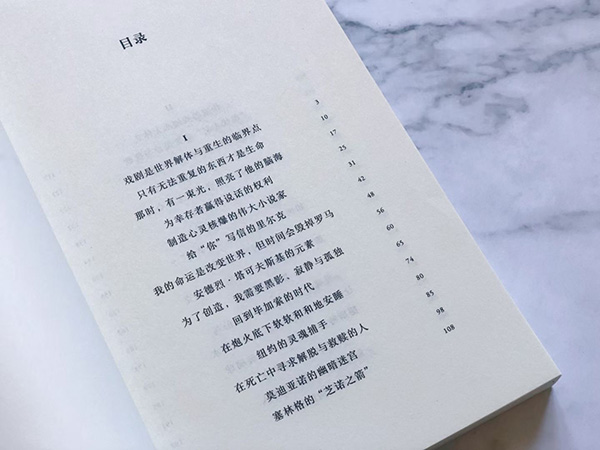

有趣的是,這一期的讀書會主題和上一期有了某種奇妙的呼應(yīng)。上一期來了小說家李浩,李浩帶來了他談小說的《匠人坊》。這一期來了小說家趙松,趙松同樣帶來了他談小說的閱讀隨筆集《靈魂應(yīng)是可以隨時飛起的鳥》,還有自己的新小說集《伊春》。把這幾本書放在一塊,我們可以看到小說家在作者和讀者兩種身份之間的微妙關(guān)系。

趙松說:“我始終覺得,一個寫小說的人讀小說的角度會和大多數(shù)讀者不太一樣。寫小說的人一定有自己獨特的讀法,這個讀法還和自己的寫作有某種關(guān)系。”

張定浩認(rèn)為把趙松品讀小說的作品和趙松自己的小說“比對著看”是一件很有意思的事情。“趙松是一個非常難以評論的作者,他的小說給人以閱讀的快感,但這種快感分析起來有點困難。但我們讀趙松對其他小說家諸如克洛德·西蒙、瑪格麗特·杜拉斯、塞薩爾·艾拉等人的談?wù)摚梢詮闹锌吹剿麑ψ晕倚≌f的期許。作家文論在西方是一個非常成熟的文類,但中國當(dāng)代小說家同時寫文論的還不夠多。就我所知,趙松可能是當(dāng)代中國小說家里對于文論寫作非常自覺和成熟的一位。”

1月9日,小說家趙松與小說家小白、批評家張定浩做客思南讀書會,帶來一場題為“小說的制謎與尋解”的對談。

走進(jìn)孤獨者的世界,“等待”那個時刻

趙松的短篇小說集《伊春》和閱讀隨筆集《靈魂應(yīng)是可以隨時飛起的鳥》剛剛由上海文藝出版社推出。

對于《伊春》,張定浩的評價是“一部很勇敢的作品”:“趙松是東北人,東北是當(dāng)下現(xiàn)實主義的富礦,但凡誰寫出了東北故事,一群批評家都蜂擁而上,但趙松完全不直接寫這幾十年來的東北。他寫的是孤獨之人內(nèi)在的精神狀況。”

“但和許多文學(xué)青年不同的是,他寫孤獨的人,但這個孤獨者并不自戀,并非只看到自己,相反一直在留心外面的世界。《伊春》這本書寫到了各種各樣孤獨的人,但你會發(fā)現(xiàn)這些人依然愿意與他人交往,愿意幫助他人,哪怕這種幫助是徒勞的。這是趙松這本小說最令我感動的地方,他相信再孤絕的個體都依舊葆有與他人交流的可能。”

另一方面,“沉浸式體驗”也是張定浩對《伊春》的一大感受。“趙松很注重兩個方面,一是細(xì)節(jié),一是環(huán)境,他的文本需要讀者自己參與進(jìn)去。”在張定浩看來,這種沉浸式體驗的基礎(chǔ)是信任。首先趙松信任讀者——有時間和耐心去進(jìn)入他的小說;其次讀者也信任趙松,愿意前往那片由語言筑成的空間,自行探索。“當(dāng)代很多試驗小說之所以讓讀者始終讀不進(jìn)去,那根本不是讀者的失敗和時代的問題,而是作者的失敗。有能力的作者是能夠在三言兩語間就吸引讀者投身其中的。”

趙松的小說很少講述一個完整的人的故事。他總覺得,去講這些故事還不如去看社會新聞,看網(wǎng)上各種不可思議的段子。“在今天這樣一個信息爆炸的時代里,我想寫小說的人能做的恰恰是退回相對個人化的視角里,有距離地去觀察、想象,構(gòu)建一個可以讓人慢下來的文本,而不是去急于編織一些稀奇古怪的故事或者有詭異體驗的東西。”

小白的小說觀和趙松不同。在小白看來,小說還是敘事,重點是作者能講出事情。“趙松實際上采用的是一種退縮的狀態(tài),因為有電視、電影、游戲、虛擬現(xiàn)實……這些東西的功能或許比文字還要好,所以他退縮了。但我還是更愿意去講事情,愿意講那些不一定講得出來的事情,所以我們對小說的基本判斷可能還是有點差異的。”

“但我也理解趙松。”小白說,趙松的小說其實是在一種“等待”的狀態(tài),一開始趙松自己都是模糊的,如果讀者愿意等待,最后會和趙松一起進(jìn)入一個美妙的時刻。“這種‘等待’其實也是一種敘事,它需要讀者與作者一起進(jìn)入。”

“小白寫小說,他眼睛很‘毒’,用了‘等待’這個詞,我忽然覺得就是這樣。”趙松回應(yīng)道,“我確實在小說中設(shè)置某種延滯的效果,有一種‘等待’在里面。而真說在‘等待’什么,我又沒有確切的答案。這可能是我試圖強(qiáng)調(diào)的孤獨者的某種狀態(tài)或者語境。孤獨者的故事跟波瀾壯闊的故事總是反向的,孤獨者的故事都發(fā)生在內(nèi)心深處,都是些只言片語,一些斷斷續(xù)續(xù)的甚至不能用語言輕易道來的東西。這樣的人可能會很多,他往往被湮沒在人海里,你看著他的臉卻不知道他在想什么,這是我在小說里很關(guān)注的一個點。在某種意義上我甚至認(rèn)為,他們的世界有某種很微妙的不確定性,能夠在充滿確定的環(huán)境里延展出奇異的不可想象的變化。”

作家趙松的短篇小說集《伊春》和閱讀隨筆集《靈魂應(yīng)是可以隨時飛起的鳥》由上海文藝出版社推出。

“不確定”是人生樣態(tài),也是小說的落腳點

張定浩發(fā)現(xiàn),趙松似乎特別喜歡機(jī)場這個意象,好幾篇小說都寫到了一個人對機(jī)場的迷戀。“機(jī)場是體量龐大的、沉重的,里面容納了各式各樣的人的秘密,但在某些時刻又不斷會有飛機(jī)呼嘯而起。在這龐大的有秘密的沉重所在中,始終有輕盈飛翔的可能。機(jī)場是一個中轉(zhuǎn)站,不是開端也不是結(jié)局,它收留很多的秘密,同時也給出各種各樣的可能,這種不確定是人生的樣態(tài),也是趙松小說的落腳點。”

“機(jī)場在不同的小說里出現(xiàn)過幾次。”趙松說,最典型的是一個人出差,下大雨了,一個人被堵在高架上,非常焦慮,一會想飛機(jī)會不會晚點,一會想飛機(jī)會不會不飛了。最后快到機(jī)場的時候,領(lǐng)導(dǎo)那邊傳來信息說今天不飛了,明早再走,但那個人也到機(jī)場了。“這時他突然覺得沒什么事,可以在機(jī)場逛逛,沒有任何指向性行為,那是很好的時刻。”

而“沒有任何指向性”,也一直是趙松希望的樣子。“我對我的小說最基本的要求是,它必須保持某種可能性。對我來說,只要發(fā)現(xiàn)了可能性,并且在文本里保留了這種可能性,甚至放大了這種可能性并賦予它很微妙的層次,我的小說就達(dá)成了我所追逐的某種期待。”

他還說到,現(xiàn)實世界的有限往往來自于生命的有限,這種有限性本身帶有悲劇性色彩,文學(xué)存在的價值就是試圖在這種有限性里尋找某種無限的可能。“我看了一部小說,感受到一個異樣的世界,它帶來的體驗是我日常中沒有的,就像包法利夫人是我認(rèn)識的一個人,她一直這么活著。我并非說我比別人多了什么,而是我的思維和想象讓我打開了一個個通道,讓我在有限的生命中體驗出更多耐人尋味的東西。”

之所以堅持寫閱讀隨筆,也是他希望自己在有限生活中能保持閱讀與學(xué)習(xí)的習(xí)慣。“人從嬰兒長大成人,學(xué)習(xí)一開始是個開放的過程,然后又慢慢走向封閉。當(dāng)人被定在某個位置上,你是一個工作者,你要養(yǎng)家糊口,你要去生活,你會越來越被‘定型’。當(dāng)這一切都確定無疑的時候,你的感知力和想象力都在隨年齡增長而下降。越是確定無疑的狀態(tài),越會讓你陷入‘再也沒有新感覺’的可能,它比生命消失本身還要令人不安。”

也可以說,趙松自己的人生選擇也是打破“確定無疑”的最好印證。上世紀(jì)90年代,趙松是中國石化撫順分公司廠辦調(diào)研組的一員,主要工作是給領(lǐng)導(dǎo)寫報告,手捧“鐵飯碗”,日子很安逸。后來他成為他們單位的“奇葩”——第一個辭職的人,就因為“未來是什么樣,一眼就看到了。”

趙松

法國“新小說”的影響:一個作家的死亡有兩次

趙松還曾是先鋒文學(xué)群體“黑藍(lán)文學(xué)”最早的核心成員之一。從2007年出版的《空隙》、2015年出版的《撫順故事集》到2017年出版的《積木書》,他的作品風(fēng)格受到了法國“新小說”很大的影響。

“這個流派里的每個作家,阿蘭·羅伯-格里耶、克洛德·西蒙、瑪格麗特·杜拉斯,他們完全不一樣。用阿蘭·羅伯-格里耶的話講,能讓這群‘孤獨者’聚集的,恰是他們都反對傳統(tǒng),或者說拒絕從十九世紀(jì)初期留傳下來的所謂‘現(xiàn)實主義’敘事規(guī)范。他們永遠(yuǎn)在反對模式化,尤其是‘意義’、‘深度’這些已經(jīng)被大學(xué)教授和人文主義不斷強(qiáng)調(diào)和固定的東西。阿蘭·羅伯-格里耶就認(rèn)為,小說文本就像藝術(shù)品,沒有內(nèi)在的東西,所謂的外在就是一切,文本就是一切。”

這些前輩是如此地強(qiáng)調(diào)觀念和方式的獨立性,他們給趙松帶來的另一大啟發(fā)是:如果把每個人的寫作都視為一條可能的道路,他永遠(yuǎn)無法追隨任何一個人走上他們的路。“無論是卡夫卡、喬伊斯,還是海明威、福克納,我寫成誰的樣子都是要‘死掉’的。在漫長又曲折的學(xué)習(xí)寫作的過程中,這一點清晰對我非常重要。我總想在變化的文本中打開自己的可能性。”

也因此,每次寫完一本書,趙松的滿足感都非常短暫。他陷入了“前不著村后不著店”的狀態(tài),因為這一本書的方法在下一本用不上了,他不知道下一本書能不能出來,怎么出來。“我經(jīng)常有這種短暫的虛無感,像走鋼絲的人一樣,不知道自己什么時候停在一個點就掉下去了。一個作家的死亡有兩次,一次是生命衰竭時,一次是寫不出新的東西了。”

在最新出版的閱讀隨筆集《靈魂應(yīng)是可以隨時飛起的鳥》中,趙松也對阿蘭·羅伯-格里耶、克洛德·西蒙等40余位世界經(jīng)典作家及其作品進(jìn)行了品讀。

小白回溯了法國“新小說”的歷史,提及當(dāng)時法國出現(xiàn)了各種各樣的小說,“新小說”那派人“抱著團(tuán)”,在寫法和觀念上都顛覆了從前的小說傳統(tǒng)。“法國‘新小說’的重要性在于開拓。不僅開拓了小說的寫法,更開拓了我們對世界的認(rèn)知。”

張定浩更強(qiáng)調(diào)這一流派對中國當(dāng)代寫作的影響。“法國‘新小說’強(qiáng)調(diào)對作者孤獨主體意識和感受能力的挖掘,這個觀念在當(dāng)時現(xiàn)實主義占主流的背景下極具煽動性或破壞性,而同時,又似乎非常具有可操作性,因此受到當(dāng)代很多年輕寫作者的追隨。我們知道每個文學(xué)青年最熟悉的就是自我,這種強(qiáng)調(diào)自我感受的寫作相對來講是容易上手的。但你會發(fā)現(xiàn),很多這樣的作品并不能讓我們滿意。很多年輕寫作者選擇新小說的方式來寫作只是因為他們沒有能力去理解他人。”

在他看來,法國“新小說”這一流派并非一種新的文壇登龍術(shù)和終南捷徑。“趙松之所以是我眼中真正得到法國‘新小說’精神的人,就在于他沒有被前輩的具體的小說觀念或模式所束縛,他要寫出的是屬于自己的那個新。”

活動現(xiàn)場。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司