- +1

藝術的“上海時間”⑧|從吳昌碩的浦東到讓·努維爾的設計

以“全球藝場·上海時間”為主題的上海國際藝術品交易月前不久落下帷幕,然而,藝術的“上海時間”仍在延續。“澎湃新聞·藝術評論”(www.kxwhcb.com)近期深入探訪上海濱江美術館群,探尋藝術的“上海時間”與背后。

本期走訪的是浦東濱江沿線的藝術場館,包括2021年即將開館由讓·努維爾設計的浦東美術館、陸家嘴地區第一座私立藝術博物館震旦博物館、吳昌碩紀念館、“船廠1862”、藝術空間APSMUSEUM等等。

從吳昌碩時代的浦東,到浦東美術館所在的浦東,城市是過去的作品、當代的作品以及將要到來的作品的集束,每個城市均是由不同代人存在形成的藝術作品,而新的城市也“展”于一代代人自己的作品之中。

1900年,一位來華的外國人站在上海外灘,對著陸家嘴方向拍過一張照片。照片中,浦西有幾條簡陋漁船,浦東則是一馬平川,荒野之中零星散落著幾間矮屋。

1900年,浦西看浦東

正是在這年前后,后來的海派大家吳昌碩也在陸家嘴一帶活動,他當時初到上海,時常要去浦東辦事及作畫寫生,了解到浦東江邊一帶的房租特別低廉,即在爛泥渡路租了二間簡陋的農舍,并接來繼母楊氏與其同住。他所租住的爛泥渡路原稱是“賴義渡路”,是陸家嘴地區的一條彈格路。

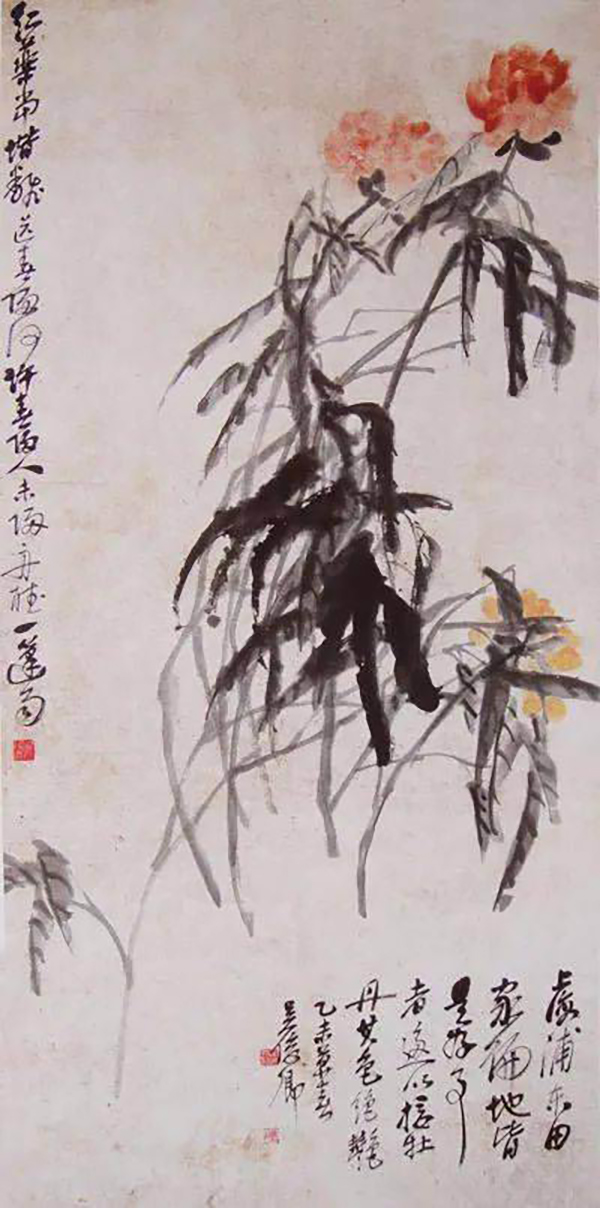

吳昌碩,《浦東芍藥花圖》

當時,吳昌碩常去花圃觀花,歸家后即鋪紙作畫,尤以牡丹為主,其詩云:“牡丹遍染紅胭脂”,落款均以“黃歇浦”題之。吳昌碩筆下的牡丹及芍藥,上海人俗稱“本地花卉”,吳昌碩還高興地把他在浦東觀花游春的信息寫信告訴了好友沈石友,沈即寄詩吳昌碩云:“海上吟詩客……看花憶舊居。”

陳桂春老宅被保留在陸家嘴中心綠地中,成為吳昌碩紀念館

夜色中,從吳昌碩紀念館內部(陳桂春老宅)仰望金茂大廈等三座陸家嘴的最高大廈

如今,一棟建于1914年的具有中國古典民居建筑(陳桂春老宅)被保留在陸家嘴中心綠地中,這也成為“爛泥渡路”時代陸家嘴的唯一建筑留存,這棟建筑后來被辟為吳昌碩紀念館(暫閉館改建),它記錄下了浦東的歷史,并以新的形式一直在呈現海派文化與藝術。

在外灘望向浦東,白色的建筑為浦東美術館 澎湃新聞 圖

浦東美術館:以新影像與上海和外灘對話

2021年,再次站在外灘東望,外灘和繁華陸家嘴相互映照,“三劍客”已是上海城市新的地標建筑群,同時在最醒目的位置,一棟白色的建筑已經顯現,這便是預計在今年夏日開館的浦東美術館,這棟由讓·努維爾事務所設計的美術館,也將開啟與英國泰特美術館三年合作計劃,這是繼西岸美術館與法國蓬皮杜藝術中心后,上海與國際美術館的再次合作。

浦東美術館入口 澎湃新聞 圖

東方明珠前方、濱江第一線,對岸就是外灘歷史建筑群,法國建筑師讓·努維爾在聽說這一項目后,五秒鐘就決定參與競賽,并將其稱為“詩歌級的地理位置”。面對30米的限高,讓·努維爾提出“領地”概念,將后方的公共花園和前場的濱江貫通都納入美術館的空間。

“為了上海,為了外灘,為了浦東;

來自一個領地,一種材料,一些屏幕;

巨型玻璃的發明……”

讓·努維爾在設計自述中這樣寫道。

浦東美術館夜景效果圖 圖片來源:讓·努維爾事務所

對照讓·努維爾的描述,澎湃新聞記者走進黃浦江畔的“白色領地”,樸實黑白的幾何形體貫穿于建筑之中,至上主義在此被演繹得淋漓盡致,也許一個抬眼,馬列維奇式的構圖便浮現而出;在目前尚空無一物的白色空間中,大小不一、點綴其中的玻璃溝通了美術館內外的空間,玻璃外的陸家嘴和外灘風光在展品未進入之前,如同風景畫一般存在于展廳之中。

“至上主義”貫穿浦東美術館內部設計 澎湃新聞 圖

浦東美術館建筑包括地上4層、地下2層,共有13個展廳,以及配套的圖書館、報告廳、公共教育等空間。13個展廳中有3個展廳超越了想象,其中X展廳貫穿了地上4層的空間,30米的層高,給未來在此辦展的藝術家帶來無限挑戰和無限可能;更讓人驚喜的是面向外灘的2個鏡廳,外灘和黃浦江上來往的船舶和美術館內部觀眾的活動被投射到鏡面上,在讓·努維爾的描述中,“白天是藝術裝置或表演的場所,夜晚則成為播放影像的空間。它是一臺看外灘的雙重全景機,根據光線強度不同,反射出雙重全景,也將對美術館藝術品的反射片段疊印到外灘的影像上。”

浦東美術館鏡廳之一 澎湃新聞 圖

可見,浦東美術館聯通的是浦東與浦西的歷史與未來,更是東西方藝術和文化的歷史與未來,未來古代、現代、當代藝術均會在這個“領地”輪番上演,一條延伸至黃浦江的步道,將美術館與江面、現代與過去做了物理的鏈接,也恍然中讓人想到倫敦泰晤士河畔泰特現代美術館外的千禧橋。

浦東美術館2樓,延伸至黃浦江步道所見的外灘。

建筑師改造后的空間如何持久賦能

其實,陸家嘴建設是浦東開發開放30年的縮影,30年前的浦東,或許是蘆葦荒灘爛泥渡,聽取蛙聲一片;而今天的浦東,已經高樓林立,陸家嘴成為全世界最具活力、最著名的一條當代天際線。在這一區域的高樓之中,觀復博物館、震旦博物館、朵云書局等藝術文化機構坐落其中。

上海震旦博物館的新展“民·潮:月份牌畫稿與20世紀時尚潮流展”

震旦博物館來自日本建筑師安藤忠雄的設計,這座2013年10月正式對外開放的場館,也是陸家嘴地區第一座私立藝術博物館。幾乎在震旦博物館開放前后,另一位個子不高的日本建筑師也背著環保袋出沒于這一帶,他就是日后在世界范圍內名聲大噪的隈研吾,他此行的目的是將上海黃浦江畔一個廢棄的船廠改造成一個充滿活力時尚藝術商業中心。

“船廠1862”外觀。? Eiichi Kano

時任“船廠1862”總工程師辦公室主任汪斌回憶十年前“船廠1862”改造之初時說,隈研吾特別低調,但喜歡熱鬧,也喜歡喝酒。還去拜訪過他東京的辦公室,“當時應該正處于他事業的上升階段,辦公室是一個很局促的空間,看得出他日理萬機,當然他大部分時間也不在辦公室。但隈研吾的設計的確有他的一套,他將木頭,陶板等建筑語言和建筑元素,在‘船廠1862’項目里用到了極致,也把成本用到了‘極致’,而且非常強勢,所有的設計在施工過程中都不能改動。”

“船廠1862”項目保留的內部空間。? Eiichi Kano

這座始建于1862年的上海船廠,曾是中國現代工業文明的發源地之一,記錄了中國造船業的發展史,2005年船廠整體搬離,其中船臺原址和最靠近黃浦江的、1972年竣工的造機車間作為歷史遺跡留存下來。當隈研吾首次來到此處時,被長150米、高20米貫穿建筑中心部分的空間震撼,這個空間的形成源于可以把建造的船只直接運送到河流之上。這些令建筑師感動的工業留存,如今都被保留并做了細節結構加固。

“船廠1862”外立面的磚塊。 ? Eiichi Kano

2018年,百年上海船廠化身為“船廠1862”面向公眾開放,除了可見的中庭、錯層的改造、老管道用于標識設計、生銹的鋼樓梯與柱子上的標語讓人回味當年的氛圍外,東側端部還設有一個可容納800人的劇場,劇場乍看起與一般工業遺產改建而來的劇場無疑,但舞臺背后是巨大的玻璃幕布,當軸承拉開,黃浦江就出現在眼前,并成為演出的一部分,這個想法據說來自于音樂家譚盾的建議,而隈研吾將其完美落地。

“船廠1862”內的劇場。 ? Eiichi Kano

“和陸家嘴正中高密度人群的地區不一樣,這里還是希望打造慢時尚的、適合白領會客廳的地區。從藝術來說,我們舉辦的藝術展覽、藝術活動,也是為了吸引白領,聚集有藝術涵養的年輕人群。”陸家嘴濱江金融城HBC品牌部相關人士告訴澎湃新聞,人們可以在藝術園區觀看先鋒時尚演出,品嘗美食,購買精品零售等……“呈獻永不間斷的展覽、永不落幕的舞臺、永不退潮的時尚,這是我們園區想要追求的。”

改造后的筒倉外觀。?蘇圣亮

“船廠1862”往東,能看到柳亦春改造的筒倉,同樣是工業遺產的改造,兩者的維度卻是很不同的,筒倉在過去的作用是存放糧食,所以是一個全密閉的空間,2017年經過改造成為當年城市空間藝術季的主展場,后來其宏偉的外立面還被作為露天電影的“屏幕”,但遺憾的是,改造以后,筒倉內部作何用途,如今卻沒有明顯的答案。

2017年城市空間藝術季期間的筒倉。 ? 田方方

城市文化的探討

對于浦東而言,陸家嘴區域是一個代表,并一點點向腹地延伸。其討論的意義不只是藝術本身,而是城市迅速發展之中將會遇到的問題、藝術與城市生活如何融合的問題。

在浦東南路、商城路、南泉北路、世紀大道框出的區域內,地下有三條地鐵穿過,地上除了多幢總部大樓外,還有大型購物廣場入駐。而在20年前,這里是一片1980年代所建的公房、馬路菜場、小學等。在城市更迭之中,記憶如何通過藝術留存也一直被探討。

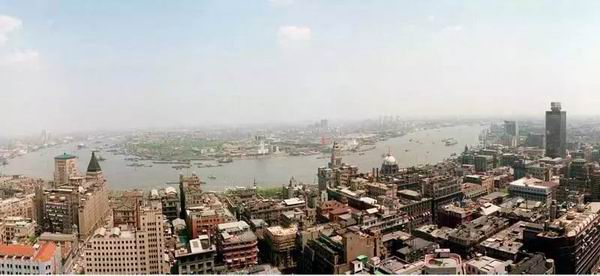

1990年,浦西看浦東

2020年11月,在老佛爺百貨入駐的L+MALL中,一家名為APSMUSEUM的空間開幕。雖然身處商場之中,卻并沒有用現成的空間,而是邀請到意大利斯坦法諾·博埃里設計事務所(Stefano Boeri Achitetti)擔任室內設計,并由斯坦法諾·博埃里親自操刀。斯坦法諾·博埃里設計事務所以“垂直森林”著稱,斯坦法諾·博埃里是2015上海城市空間藝術季的外方策展人,他對上海比較了解,也通曉建筑、藝術、策展;開館展“空間領導者”便邀請了安尼施·卡普爾(Anish Kapoor)、詹姆斯·特瑞爾(James Turrell)、米開朗基羅·皮斯特萊托(Michelangelo Pistoletto)、邱黯雄等15位中外藝術家參與,這些作品雖然創作于不同時期,如今在同一個空間之中,有一種不同藝術狀態與彼此、與空間、與時間的對話之感。而且策展人選擇的作品多指向對城市發展的關注,也從藝術作品的角度解讀和反思城市發展進程中的問題。

斯坦法諾·博埃里設計事務所操刀設計的APSMUSEUM入口

APSMUSEUM的背后是欣稚鋒藝術機構,在過去2年間,他們作為策展執行團體在楊浦濱江留下20件公共藝術作品,如今又將藝術家的作品帶到室內空間。“在商業空間中注入人文精神,是目前的趨勢,但這個空間是非營利性的,藝術沙龍、論壇的舉行,學生藝術愛好者的參與度等能讓藝術通過公教走入人心。”欣稚鋒藝術機構創始人汪斌說。

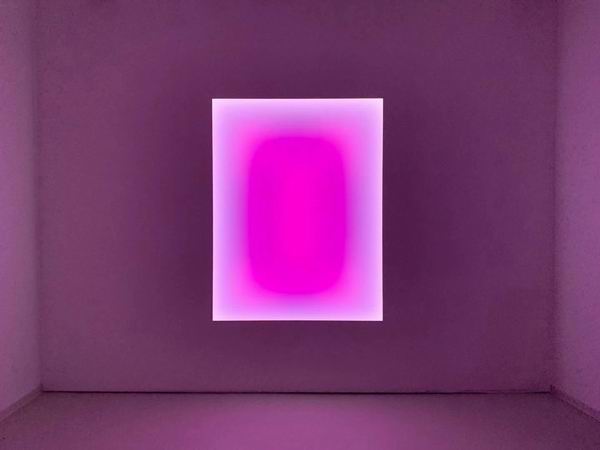

詹姆斯·特瑞爾,《梭倫,中型矩形玻璃》

近來,在APSMUSEUM內,組織了2場源于特瑞爾和卡普爾作品與城市公共藝術的論壇,論壇從特瑞爾在北京東景緣(智珠寺)的《Gathered Sky》談到連接休斯頓美術館舊館與新館的地下通道中的《The Light Inside》, 談及在特定的空間和場域中,特瑞爾的光線作品為建筑帶來了什么,而在一個更大的語境下,藝術又能夠為公共空間與城市帶來什么呢?

在討論中,一個個觀點也逐漸提出,比如“盡管當下建筑創意與藝術創作之間的界限逐漸模糊,如托馬斯·海瑟維克(Thomas Heatherwick)等藝術家也涉獵了建筑領域,但建筑作為功能性的工具與象征性的符號,同時需要滿足這兩方面的要求。”“特瑞爾的作品能夠最終呈現如此動人的氛圍恰恰在于其背后的成熟的技術與產業支持。而在當下中國,正是后者的缺失使得藝術家在創作之時往往需要‘因地制宜’。”

論壇從藝術家作品到城市藝術作品的打造、城市展覽對激發城市活力的意義等議題,講述城市公共藝術如何在日常生活中創造出了種種與藝術相遇的機會。同時也提出目前國內藝術發展所面臨的不平衡的問題。

金橋碧云美術館展覽現場吳昌碩背影影像

在浦東,藝術展覽場所并不只在濱江沿岸,金橋碧云美術館在2020年底做了一場有關吳昌碩的大展,以當代的視角再次解讀130年前來到浦東的吳昌碩。根據記載,吳昌碩除了鐘意浦東芍藥外,還創作了《浦東立雪庵圖》《浦東雪景圖》等作品,并與浦東名家錢慧安、王一亭合作了許多作品。吳昌碩還曾賦詩大贊楊斯盛毀家興學創辦浦東中學,與錢慧安創辦了豫園書畫善會,用藝術開展社會慈善事業。吳昌碩還支持王一亭、陳桂春創辦了浦東醫院(現東方醫院)。在吳昌碩曾孫吳越看來,吳昌碩不僅傾心浦東的自然風光,更是樂于結交這片土地上生活的人們。

以當下視角看,吳昌碩代表的是海派傳統,但展覽名卻為“弄·潮”,因為從歷史角度看,以吳昌碩為代表的海派諸家是當時的弄潮兒,他們在藝術創作層面上超越了時代,也奠定了海派。

老白渡煤碼頭改建而成的藝倉美術館。 ?田方方

從吳昌碩時代的浦東,到浦東美術館所在的浦東,城市是過去的作品、當代的作品以及將要到來的作品的集束,每個城市均是由不同代人存在形成的藝術作品,而新的城市也“展”于一代代人自己的作品之中。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司