- +1

為什么人們“生來”就有偏見?

生活中的偏見無處不在,群體間的對立和沖突并不新鮮,這頑固的偏見是如何傳播的呢?心理學家戈登·奧爾波特給出的答案之一是“順應”。人類的“懶惰大腦”選擇順應文化傳統,包括民族中心、種族主義、性別歧視等等。在家庭環境中通過“肌肉記憶”或微妙態度的習得,讓社會中固化的偏見不斷傳承下去。

正是因此,打破偏見才需要人們把自己置于文化傳統的對立面,無謂的大聲疾呼、通過“冒犯”引發思考與爭辯。現代社會的文明,便是在人類一次次打破偏見的戰役中進步的。本文摘自《偏見的本質》,戈登·奧爾波特從社會心理學的角度對偏見的產生及影響進行了細致的闡釋。

順應

有人將“文化”(culture)定義為,那個為生活中的問題提供現成答案的東西。

只要生活中的問題還與群體關系有關,那這個答案很可能是民族中心主義的。這是自然而然的。每個民族都傾向于加強內部的聯結,將自身民族最輝煌時期的傳奇流傳下去,并聲稱(或暗示)其他民族不如自己所在的民族那么出色。這樣的現成答案是為了民族自尊心與團體的生存。

這種民族中心的思維方式就像是祖母的舊家具,人們有時尊敬它,珍視它,但更多的時候,人們僅僅認為它的存在是理所當然的。偶爾,這個答案會得到與時俱進的更新,而在大多數情況下,它只是從一代傳承到另一代而已。它的存在是為了發揮特定功能,它熟悉、令人安心,因此是好的。

順應及其功能意義

現在我們面臨的重要問題:順應只是一種表面現象,還是對那些這樣做的人們具有深遠的功能意義?它只是表象的,還是更深刻的東西?

答案是,我們對文化傳統的順應有著不同的層次。有時,我們幾乎無意識地遵從傳統,或者僅僅有一些淺層的認同(例如,靠道路右邊行走);有時,我們會發現一種對自己意義深遠的文化傳統(例如,擁有財產的權利);有時,文化所傳播的生活方式是人們格外珍視的(歸屬于某個教會)。在心理層面上,人們能夠發覺在自己所順應的事物中,自己對一些的認同多于對另外一些。

下面的研究很好地闡釋了順應民族中心傳統時,兩種不同程度的自我介入。研究來自《美國士兵》(The American Soldier):

在戰爭期間,研究人員對大批應征空軍的男性進行了調查:

(1)“你認為空軍中的白人士兵和黑人士兵應該被分到同一個機組,還是應該分開編組?”大約五分之四的人選擇分開編組,即“隔離的機組”。

(2)“你個人是否排斥與黑人士兵在同一機組服役?”差不多有三分之一北方白人和三分之二的南方白人表示他們有個人化的反對。

考慮到樣本中南方士兵與北方士兵的比例,我們能夠妥當地認為,在贊成隔離政策的士兵中,似乎有一半人自己并不排斥與黑人共事。如果這個結果可以代表整體上民族中心主義的水平,那么我們可能會猜到,大約有一半的偏見態度只是單純出于對傳統的順應,維持現有的文化格局而已。

而另一半偏見態度則并非僅僅基于順應。顯然,其背后有更深層次的動機——對個體具有功能意義的動機。他對與黑人共事有著“個人的排斥”。對他而言,現狀不僅僅是習慣使然。純粹的順應者想說的其實是,“為什么要去改變這種狀況呢?”而功能主義的順應者實質上則是在說,“種族隔離這一傳統對我生活的穩定有序至關重要”。

當然,將所有偏見都歸結為要么是“純粹的順應”,要么是“功能意義”是錯誤的,所有的偏見都是兩者不同程度的混合體。實際上給定的偏見案例可能是位于純粹順應和純粹功能意義之間的。

社交入場券

許多采取順應態度的人的動機往往只是想要避免爭執。他們發現自己身邊的其他人都懷有偏見,于是他們也隨聲附和。為什么要顯得無禮、冒犯人呢?為什么要挑戰社區的慣習?只有固執的理想主義者才會執意讓人不愉快。人云亦云好過掃了大家的興致。

一位商店老板出于安寧(和利潤)的考慮,拒絕雇傭黑人做店員,他說:“畢竟還是有一些風險的。為什么我要成為第一個這樣做的人?我的顧客們會怎么說?”

許多順應性質的偏見是屬于“禮貌而無害”的類型。在一群外邦人的晚餐談話中,出現一兩次對猶太人的譴責并不稀罕。大家紛紛點頭,并繼續下一個話題。一群共和黨人可能會將對民主黨政府的不滿當作交談的調劑,反之亦然。在許多城市中,當人們無話可說時,辱罵愛爾蘭政客總是一個能夠填補空白的安全話題。在談話中抨擊特定群體就如同我們談論天氣一樣空洞。

類似的聊天——如果事實上的確沒有說出多少內容——被稱為“寒暄”,其中說出的話本身并無意義,僅僅是為了避免沉默,并強化社交凝聚力而已。

當然,有時這種順應的舉動背后也有更多的利害關系。

一個貧窮的女孩進入了一所都是富家女的私立學校,為了得到學校里“風云人物”的接納,她積極地應和她們對學校中一兩名猶太女孩的偏見。在這種案例中,她的順應是出于對更多安全感的需求。

沒人希望被主流群體孤立,特別是青少年。即使只是別人講話語氣的輕重,也可能對他造成影響。一名大學生這樣回憶他在預科班的第一天:

一名年紀較大的男孩對另一位同學說道:“你不知道哈利(Harry)是個猶太人嗎?”我之前從沒接觸過猶太男孩,并且我并不在意哈利是不是猶太人,他看起來挺讓人喜歡的。但是這名年長男孩說這話時的語氣就足夠讓我與哈利保持距離了。所以此后我就開始回避哈利。即使我不明白為什么我們要排擠猶太人。但逐漸地,我接受了偏見。雖然很奇怪,但我感受到一種對哈利的抵觸感在我的心中逐漸生根發芽。就我個人而言,我并沒有和他或其他猶太人發生過任何不愉快的經歷。

這個案例十分有趣,因為作者接下來還向我們呈現了這個幾乎存在于所有男孩心中的偏見其實只包含很少的個人因素(功能意義)。

這些男孩在經濟上都無須煩惱。他們都不到17歲,因此也沒有社會名聲方面的考慮。他們與哈利的成績都很不錯。他們也沒有經受任何明顯的挫敗,所以并沒有對替罪羊的需求。

這些男孩們只是單純地持有一種固有的、非理性的偏見,他們無法解釋這種偏見,也無法拋棄它。他們的偏見是繼承自家庭的,但是他們為什么要這么做?這樣做對他們有什么實際上的好處嗎?

為什么即使在沒有具體功能意義的情況下,一個孩子也會懷有現成的偏見?這引起了我們的注意。但是,首先,讓我們來考慮一個具有顯著高功能意義的極端文化服從的案例。

文化中的民族中心主義核心

刻意維持一種民族中心主義信念以作為文化的重要部分,是一種不那么極端,但更為廣泛存在的順應形式。“白人至上”這一信條在世界上的很多地方都是一個核心的主題。

早在一個多世紀前,德·托克維爾就對美國南部文化中的這個特征進行了探討。他認為,廉價易得的自豪感似乎是主導群體的特征。

在南方,再貧窮的家庭都有奴隸。南方各州的公民是某種家庭中的獨裁者。他在生活中獲得的第一個觀念就是,他生來就是發號施令的人,而他所養成的第一個習慣,就是他的命令不容違抗。他所受到的教育使他養成了傲慢、輕率的性格,喜怒無常、橫行霸道,他放縱自己的欲望,遇到挫折就不耐煩,一旦遭遇了失敗,就很容易氣餒。

順應的基本心理

世界上所有的社會都會自然而然地將孩子納入父母所在的種族和宗教群體。親子關系使孩子們被期待去繼承其父母的偏見,同時也成為針對其父母的偏見的受害者。

這個事實使得偏見看上去像是一種遺傳特質,似乎與生物學上的遺傳因素相關聯。由于子女與其父母屬于相同的群體,所以種族的態度是由父母傳遞給孩子們的。這是普遍的、自然的,像是能夠被遺傳似的。

其實,態度的傳播是一種教育的過程,而非遺傳。正如我們所讀到的,父母有時會故意將民族中心主義灌輸給孩子,但在更多的時候,他們這樣做是無意識的。以下摘錄展示了孩子眼里的這一過程。

從我記事以來,我就對那些反對我父母看法和感情的人有著強烈的反感。我的父母經常會在晚餐桌上談論這些人。我覺得是我父母表達這些意見,貶斥其對手的時候自信而理所當然的語調影響了我,使我確信他們是無所不知、充滿智慧的。

一個年幼的孩子很可能將其父母視作是萬能的(因為他們似乎能夠做到孩子們自己要費很大勁都難以完成的事)。為什么不該把他們的判斷當成正確的判斷呢?

有時,家庭圈子也包含了其他的一些看起來無所不知的親戚。

在我6歲左右,我的曾祖父住在我們家。他格外憎惡南方人和愛爾蘭裔天主教徒。在聽到他頻繁譴責這兩個群體之后,我確信他們一定是讓人討厭的。

下面這個例子中,被教導的偏見則是更直截了當的那種。

我對猶太人的偏見來源于我父母對猶太人的態度。我父親做買賣的時候,和幾個猶太人做交易吃了虧,他至今對此耿耿于懷。我也會避開天主教女孩,因為我父母說,如果所有人都成了天主教徒,那世界將會是一片混亂。

寬容的態度也能夠從家庭和鄰里的習俗中學到:

每個孩子都需要順從他所在的群體以獲得群體的接納。在我長大的社區中,和我成長的家庭中,順應并不包括要對其他群體懷有敵意。所以,我并沒有習得偏見。

如果我們采取一種進化論式的觀點看待以上事例,那我們可能會說這些順應具有“生存價值”。小孩子是弱小無助,仰賴父母照料的,在基本價值的問題上他們只能與父母保持一致。這是唯一能讓他得以生存下去的模式。如果父母是寬容的,那孩子也是寬容的;如果父母對特定群體懷有敵意,那孩子對這些群體也將懷有敵意。

但我們一定不能由此推斷出,孩子們會意識到自己正在模仿父母。他當然不會明確地對自己說:“我必須順應我家庭的行事方式才能生存。”在心理層面上,對其家庭態度的習得是一個更為微妙的過程。

這個過程常被稱作“認同”(identification)。這個術語是廣泛而沒有清晰定義的。但它表達了自身與他人在情感上進行融合的感覺。認同的一種形式是無法與愛和親近相區分的。一個愛父母的孩子很容易失去自己作為個體的獨特性,并按照父母的態度“重塑自我”。父母表現出的一切感情都被孩子因循,孩子們熱切關注著父母的每一個暗示。無論是在游戲中,還是在嚴肅的場合,孩子都按著父母的榜樣行事。年幼的男孩小手緊緊抓住他的父親,模仿父親的一切行為。然而,這樣的模仿不僅限于外在的言行,還包括心里的想法——敵意與排斥也不例外。

我們無法描述這一過程中涉及的所有微妙之處。似乎通過認同的學習所涉及的本質上是一種肌肉的訓練或姿勢的模仿。假設有一個孩子對父母的言行態度無比敏感,每當父母談論隔壁新遷入的意大利家庭時,他就會感到一種緊張或生硬的感覺。而這使得他自己也不由得緊張僵硬了起來(他感知世界的方式是機械的——其感受會在身體活動上表現出來)。孩子的壓力來源于其父母所說的話。在經歷了這樣的聯結之后,每當他聽到(或想到)關于意大利人的事情時,他可能都會感到一絲緊張(一種初期的焦慮)。這個過程是極為復雜微妙的。

會引發認同行為的絕不僅限于對父母的愛。即使在由強力而非由愛所主導的家庭中,除了父母,孩子仍然沒有其他人可以用作力量和成功的榜樣來追隨。通過模仿他們的行為和態度,孩子常常能夠獲得父母的贊揚和獎勵。即使沒有獎勵,他也會模仿父母以獲得自信。孩子學他父親的樣子——聳肩、咒罵——這使他感到自己是個大人。

社會價值和態度是認同最易于發生的領域之一。孩子一開始是沒有任何“自己的態度”的,因為所有的話題都超出了他的理解范圍,他只能去吸收別人的言論。孩子第一次遇到某個社會問題時可能會問他的父母,應該對此持有什么樣的態度。他會說:“爸爸,我們是誰?猶太人還是外邦人?新教徒還是天主教徒?共和黨人還是民主黨人?”并且孩子會欣然接受父母給出的答案。從那時起,他就接納了他的群體身份,以及與這個身份相關聯的現成態度。

沖突與反叛

雖然對家庭氛圍的順應無疑是造成偏見的最重要的單一因素,但是,我們不能認為孩子一定會成長為其父母態度的鏡像,父母的態度也并非始終與社區中盛行的偏見保持一致。

父母傳遞給后代的是他們自身版本的文化傳統。他們可能會對社區中目前流行的刻板印象心存懷疑,并將這種懷疑的態度傳遞給孩子。他們也可能會有幾個自己特別偏愛的偏見。除非孩子在他的家庭之外吸納了其所在社群的觀點,否則他的偏見模式將全然反映其父母所施加的特質。

有時,孩子本身也會有所選擇。雖然在早年,他缺乏對抗父母價值與態度的經驗和能力,但是他也會對此產生一些懷疑。在一個案例中,一個已經吸納了其曾祖父對南方人與愛爾蘭人的偏見的6歲兒童,從那么小的時候就已經對此感到矛盾了。

有一天,我在和舅舅一起玩耍,我一直愚蠢地說個不停:“不管怎樣,我們都不允許你和你那個愛爾蘭佬住到我們的街上來。”然而,在我了解到我和善的舅舅其實是愛爾蘭人之后,我為自己的行為感到惡心。在當時我就確定曾祖父對愛爾蘭人的偏見一定是錯誤的。如果像比爾舅舅這么好的人也是愛爾蘭人,那愛爾蘭人一定是個非常棒的民族。

我們不知道那些在整個成長過程中,從未修正過從父母那里繼承的民族中心偏見的孩子的比例有多大。可能每有一個徹底轉變觀念和態度的反叛者,就相應地另有好幾個順應者,他們只對父母的傳授做些許輕微的調整,就能夠滿足其自身之后的功能需求。可以肯定的是,盡管一直有反叛,但種族中心主義還是一代代延續了下去。雖然它可能會稍有變化,但通常不會被丟棄。

由于家庭是偏見最主要和最早的來源,我們不應太期待學校里的跨文化教育能產生多大的效果。一方面,學校幾乎不敢站在父母教育的對立面。如果他們這樣做,就會陷入麻煩。而且,也并非所有的老師都是沒有偏見的。即使是教會或國家——盡管它們都以平等為信條——也無法輕易消除家庭所產生的那些更早、更親密的影響。

當然,家庭的首要性并不意味著學校、教會和國家應該停止實踐或教授民主生活的原則。合在一起的話,他們的影響至少可以為孩子建立一個次要的模型供他跟隨。如果他們成功地讓他質疑了自己的價值體系,那么更成熟地解決沖突的機會,就比這種質疑從未發生過的情況要大了。學校、教會和國家可能會產生一些影響,它們的累積影響又可能會繼而影響下一代父母。在這方面,我們記得今天的大學生比20年前的學生更不愿意將陳規定型的判斷加之于國家外群體身上。會出現這樣的情況,難道不是因為家庭外的影響逐漸影響到了學生或家長,或者兩者都影響到了嗎?

本文節選自

《偏見的本質》

作者: [美]戈登·奧爾波特

出版社: 后浪丨九州出版社

原作名: The Nature of Prejudice

譯者: 凌晨

出版年: 2020-10

編輯 | 芬尼根

主編 | 魏冰心

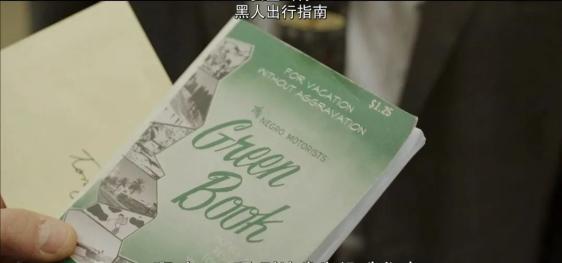

圖片 | 《綠皮書》鳳 凰 網 文 化 時 代 文 化 觀 察 者

原標題:《為什么人們“生來”就有偏見?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司