- +1

你以為賽博朋克復興了,其實它剛剛到來

原創 學委丹尼爾 蹦迪班長

對于游戲玩家來說,《賽博朋克2077》就像是期待已久,又經歷無數次改期的一場約會。

可終于見面之后,以為自己修成正果的玩家們卻發現不是那么回事——

明明看照片堪比梁朝偉、王祖賢,真人卻比不上謝大腳、趙玉田。

因為用戶的糟糕體驗,索尼甚至下線了游戲。

當然,本文并不是討論這部游戲的是是非非,而是想說這個游戲的名字——賽博朋克,如何從小眾文化變成了一門顯學,又如何衰落,又如何在這個科技發達的年代,成為了一個極有可能實現的預言。

1

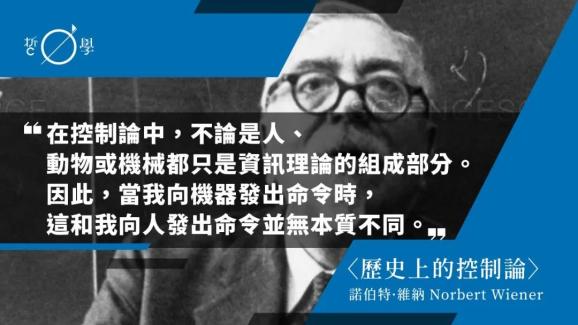

從賽博朋克的英文單詞——Cyberpunk的字面意思來看,Cyber源自于cybernetics,既控制論,來自于上世紀的控制論之父諾伯特-維納。

維納認為,擁有生物系統的人其實也有和機器一樣的反饋機制,所以,人可以像控制機器一樣被控制,而機器通過學習,也可以變成人的樣子。

而Punk,朋克,則是60-70年代誕生的充滿反叛色彩的一種搖滾風格,時至今日,朋克已經超過了搖滾樂的范疇,成為了反抗主流的詞匯之一。

性手槍樂隊

不過我們大可不必做太多說文解字,實際上在1980年發明這個詞的美國科幻作家布魯斯·貝斯克,初衷就是想為自己的小說更吸引眼球而已,完全沒想到會成為科幻歷史上最重要的名詞之一。

正是他隨性取的這個名字,在多年以后成了那些基于控制論思想的科幻文學與影視作品的統一定義。

水是有源的,樹是有根的,賽博朋克的誕生當然也是有原因的。

二戰結束后,全世界從百廢待興的局面中開始了重建,美蘇這倆超級大國為了證明自己制度的優越性,從陸地競爭到了太空,你發一顆人造衛星,我就來個載人航空,你發射個探測器,我就讓人登個月。

蘇聯航天宣傳畫

如果說太空中的“爭優”是一種進步的體現的話,那地面上兩國的“斗狠”則讓人們生活在恐懼中。

雙方各自掌握著巨量的核武器,稍有不慎,就可以讓全世界變成廢墟,然后核輻射的塵埃云伴隨著核冬天到來,讓人類直接回到原始社會。

1960年代,在紅場接受檢閱的核彈頭

正是在這種同時交織著欣喜和恐懼的矛盾下,科幻界也朝著兩個方向發展,一類驚嘆于科技的發展,幻想著星際探索和太空殖民的新未來;

另一類則擔憂科技進步給人類帶來的反噬,覺得人類的技術爆炸可能會把自己推向深淵。

而賽博朋克,就是后者。

2.

1982年,菲利普-迪克于1968年出版的小說《仿生人會夢到電子羊嗎?》被改編成了電影《銀翼殺手》。

1982《銀翼殺手》

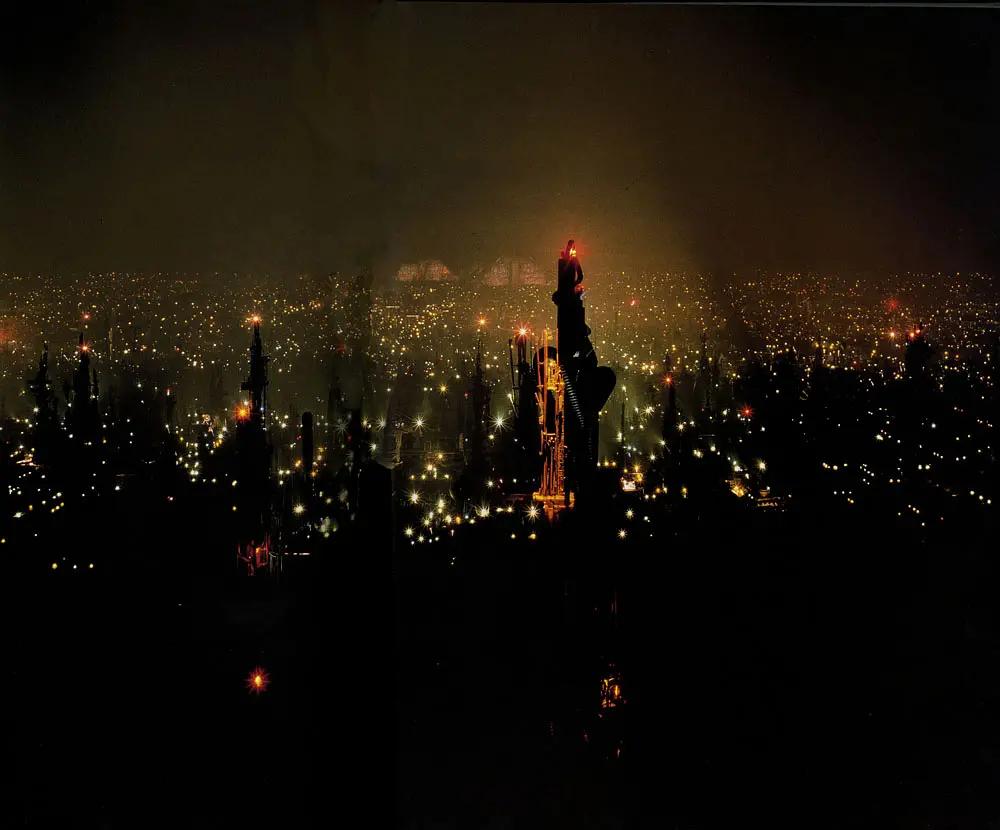

《銀翼殺手》奠定了未來所有賽博朋克作品的視覺基調:

摩肩接踵的高樓大廈與破敗不堪的貧民窟并存于城市當中,閃爍的霓虹燈與鱗次櫛比的廣告牌令人眼花繚亂,在陰冷的綿綿細雨中,在人類已經制造出與真人一般無二的機械人世界里,還有很多人依舊像老鼠一般活著。

《銀翼殺手》中的平民聚集區

然而,如今在豆瓣上獲得8.5高分的《銀翼殺手》于當年可謂是票房慘敗。

在北美,它的票房是2700萬美元。而同年的票房冠軍《E.T》,則斬獲了3.6億美元,零頭都比《銀翼殺手》多。

票房撲街,一是因為這部片子確實很不商業片,節奏緩慢,而且場景陰郁沉悶,背景始終處在陰雨里,觀眾從電影院走出來估計都會渾身濕冷;

《銀翼殺手》中陰冷詭異的氛圍

并不符合大多數人對未來的幻想

另外就是這部片子的基調特別的喪,與充滿溫情的《E.T》相比,沒人想要《銀翼殺手》中的未來。

《E.T》中跨人種的浪漫友誼

才符合80年代的氣質

雖然此后不少經典賽博朋克小說發表,比如尼爾-斯蒂芬森的《雪崩》、威廉-吉布森的《神經漫游者》等等,但在80-90年代,賽博朋克作品依舊只是科幻迷的小眾愛好,始終沒能成為科幻主流。

很重要的原因,是因為賽博朋克太過濃烈的反烏托邦和悲觀主義色彩。

在賽博朋克作者眼中,21世紀中葉的世界雖然科技發達,但社會已經被大型公司或者政府,抑或是超級計算機操控。

太平盛世下腐朽不堪,底層人民苦不堪言。

這顯然和當時的大環境不符。

80年代,在第三次科技革命的基礎上,全世界范圍內以微電子技術、生物工程、新型材料、宇航工程、海洋工程、核能技術等尖端技術的應用為主要標志的新技術革命的新科技革命再掀高潮,核戰的陰云也逐漸散去。

而美國終于結束了70年代的經濟滯脹,開始騰飛,以至于現在還有很多人認為80年代的美國人民最幸福;

這幾年美國影視作品充滿了80年代情結

日本也處在泡沫經濟的夢幻之中,錢仿佛永遠都花不完掙不完,年輕人沉浸在City-Pop那浪漫輕快的音樂里,幻想著把美國買下來;

日本80年代的可口可樂廣告,

透著一句話:咱老百姓今兒高興

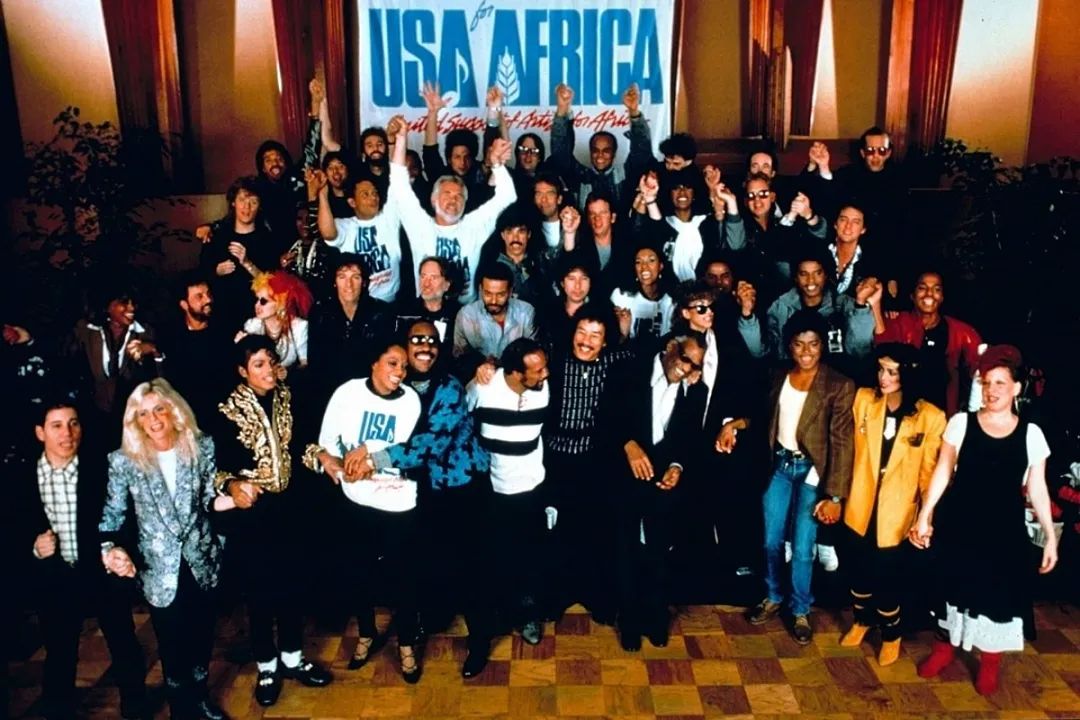

加上流行文化領域,又是巨星云集、理想主義風頭正盛的熱鬧景象:

比如1985年,美國的邁克爾·杰克遜攜手四十多位巨星,為非洲難民高歌《We Are The World》;

英國的皇后樂隊、滾石樂隊、保羅·麥卡特尼、大衛·鮑伊則在倫敦搞起了LiveAid,創造了140多個國家播出、15億人觀看的歷史記錄。

在那樣一個不論是經濟還是文化,都是蒸蒸日上、日新月異的時代,人的主體性被無限放大,大部分普通人都相信,人類的未來會越來越好。

所以《回到未來》三部曲中人類從馬拉車到蒸汽機火車到燒汽油的小轎車,再到踩著電動滑板到處飛,才符合很多人心中的發展規律。

《回到未來》中炫酷拉風的明媚未來,

才符合人們的期待

而賽博朋克就如科幻小說作家布魯斯-斯特林總結的那樣:

“待人如待鼠,所有對鼠的措施都可以同等地施加給人。閉上眼拒絕思考并不能使這個慘不忍睹的畫面消失。這就是賽博朋克。”

所以,賽博朋克在那個普遍相信“明天會更好”的年代里,就像是魯迅筆下那個參加孩子滿月,卻非得說孩子早晚得死的賓客一樣,盡管只是暢想另外一種可能,但很難受人待見。

3.

不過,藝術創作領域總是不缺乏逆時代而行的鬼才,或者說是先天下之憂而優的超前者。

有著物哀美學傳統的日本,更合如此。

盡管先行者《銀翼殺手》在美國撲了街,但賽博朋克的火苗卻在日本動漫界開始燃燒。

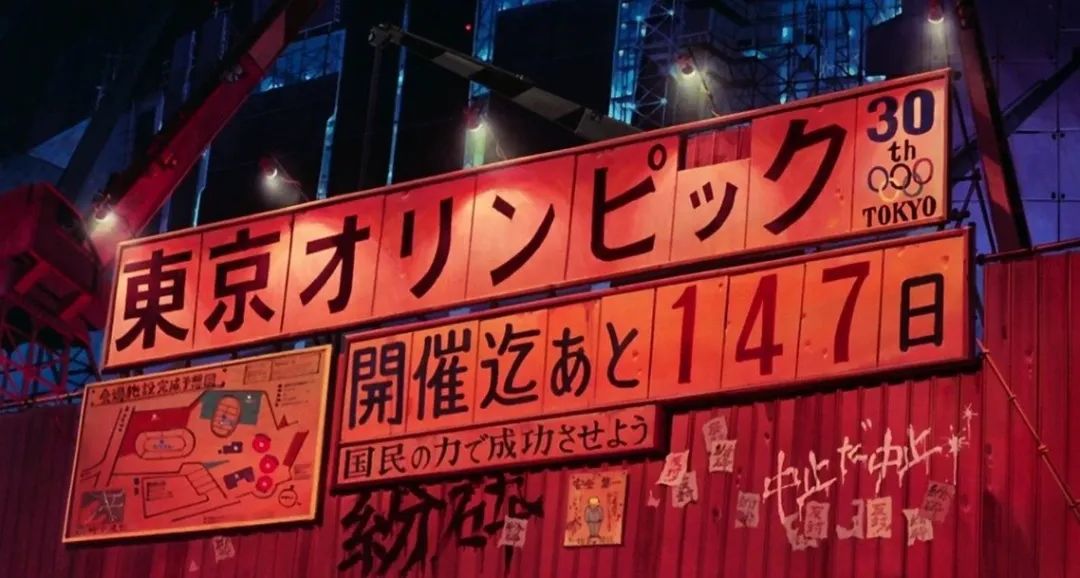

1982年,日本漫畫家、動畫導演大友克洋創作了漫畫《阿基拉》,1988年又親自改編成動畫電影,可以說是日本賽博朋克動漫的開山之作。

《阿基拉》海報

還順帶預言了東京奧運會的申辦與停辦風波

1995年,動畫怪才押井守將士郎正宗的漫畫《攻殼機動隊》搬上了銀幕。在賽博朋克的發展史上,這是一部承上啟下的重要作品。

故事發生在2039年,彼時的人體改造和網絡異常發達,人可以隨心所欲地將自己的身體改造成機械義肢,以令自己的行動更加方便。而男女主角就是除了大腦之外全部都經過了科技改造。

于是作品拋出了一個問題:如果人可以隨意改造,那人和機器有什么區別?而我們是否還是原來的自己?

《攻殼機動隊》在美國上映后,沃卓斯基兄弟(現在是姐妹了)被迅速圈粉,于是就有了誕生于20世紀末的《黑客帝國》。

《黑客帝國》有許多細節借鑒了《攻殼機動隊》,

比如著名的綠色數碼雨

《黑客帝國》將賽博朋克和商業化完美結合,成為了既叫好又叫座的科幻經典。

基努-里維斯飾演的黑客尼奧發現所謂的現實世界不過是大數據營造出的虛擬人生,而控制一切的矩陣(matrix)是當初人類同機器人戰爭后,人工智能創造的新法寶,它將人類接入矩陣,令他們在現實中沉睡、虛擬中生存,同時獲取其能量。

因為故事發生在22世紀,所以當時的很多盜版碟上的名字也直接盜取了港臺譯名——22世紀殺人網絡。

《黑客帝國》憑借其天馬行空的想象力和酷炫的動作特效,尤其是創造性地拍攝出了子彈時間這一效果,名聲大噪。

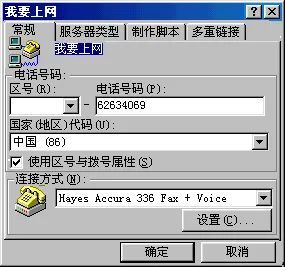

然而,大多數觀眾并沒有對電影中的未來世界感到恐懼或者擔憂,那個年代對于普羅大眾來說,互聯網只是一個時髦的玩意,還得需要一個叫貓的東西才能上,怎么可能控制自己甚至殺人呢?

1999年,我國的網民數量只有400萬,打字員還是個正兒八經的工作,學校里上微機課還必須穿鞋套,生怕把486電腦弄壞了。

所以對于大多數人而言,《黑客帝國》就是個特牛又特別扯犢子的好萊塢大片,畢竟誰也沒法理解一個他們基本沒接觸過的事物可能存在的隱患。

4.

世紀末,絕大多數人一頭霧水地聽著專家分析講解千年蟲病毒,有的老太太買了不少殺蟲劑,非要像滅四害那樣滅了千年蟲,年輕人嗤笑著老年人啥也不懂,但讓他們說,也說不出個所以然。

20世紀是個波瀾壯闊的一百年,政治上人類嘗試了各種形態和制度,經濟上突飛猛進讓人類的物質生活前所未有的豐富,糖尿病、痛風這種曾經的富貴病、帝王病都飛入尋常百姓家。

而科技更是迎來了爆炸式的發展,對比世紀初和世紀末的生活,人們恍如隔世。

就像樸樹那首《我去2000年》里唱的那樣:

大家一起去休閑

就讓該簡單的簡單

大家一起來干杯

為這個快樂的年代

面對價格越來越親民的奔騰電腦,沒人懷疑新世紀會更好。

《黑客帝國》就像是賽博朋克的一次偶然的閃耀,并沒有帶來持續的熱潮。

在新世紀的頭十年,人們享受的是科技帶來的便利,中國的網民不斷增長,在2010年就達到了四億。

隨后,隨著基建的不斷完善,加上智能手機的普及,我們可以足不出戶地在家做各種事。

世紀初的時候還有電視臺拍過“互聯網生存挑戰”一類的節目,看參與者能否足不出戶生活三天,放到現在,只要你呆得住,三年也不是什么難事。

然而,就如同“21世紀是生物的世紀”一樣,新世紀頭20年的高速發展似乎并沒有讓很多人的幸福感有什么提升,驀然回頭,我們卻驚訝地發現:

幾十年前那個科幻作家描述的賽博朋克時代,已經來臨了。

1930年,凱恩斯曾經發出預言,等到20世紀末的時候,人類的技術已經足夠發達到每人每周只需工作15小時。

然而到了2020年,很多人每周的加班時間都不止15小時。

外賣小哥被困在了算法里,冒著風險爭分奪秒地盡快將外賣送達;

程序員困頓于被996摧殘的前列腺以及35歲的那道坎,而科技巨頭們對于他們身體的控制,已經滲透到了最隱私的角落——廁所。

科技以一種前所未有的方式便利了我們的生活,又入侵乃至駕馭了我們的生活。

比如沒有智能機的時代,我們可以將上班和休息涇渭分明的劃分開來,而智能機的到來卻讓你們無處可逃,無論你是在熟睡中還是在約會時,都會隨時隨地地把你叫起來工作。

更諷刺的是,996的程序員又研究出了釘釘和企業微信這樣的可以更方便讓人996的工具。

現在,有幾個社畜不羨慕那種“到點下班,一眼就能望到頭的穩定生活”?

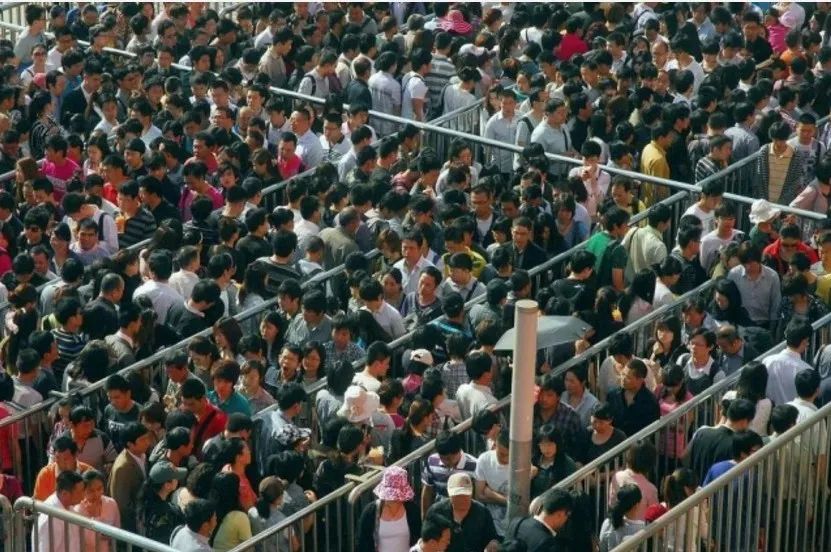

1927年《大都會》中,

地下城的工人們排隊上下班

201X年,

一線城市早高峰擠地鐵的上班人群

高科技,低生活(high tech,low life),階層嚴重分化這些賽博朋克的經典元素已經在如今的打工人身上體現得淋漓盡致。

5.

《人類簡史》中,對人類發展的預測大致分為兩個方向:

一種是基因技術的不斷進步,讓人們可以不斷改組自己的基因庫,剔除掉不好的那部分,也就是說,人將進化成神。

另一種則是人工智能的大數據庫成為了世界的主宰,它會根據你的特點為你量身定制,一方面為你服務,又一方面控制著你的生活。

而這兩個預測似乎同時發生在當今的社會,一方面,有錢人用自己的財富以肉眼可見的優勢延長著生命的數量,提高著生命的質量。

美國健康與退休研究項目(HRS)以及英國養老追蹤數據(ELSA)曾經在2002到2013的十余年間,跟蹤調查了25000多名50歲以上人群。

最終的統計結果表明:富裕的男人和女人不僅整體壽命更長,而且在50歲以后,他們的健康無殘障年齡也要比貧窮者多八到九年。

也就是說,人類在死神面前已經顯得不那么公平了。

更加殘酷的是,在古代因為信息傳播的緩慢,西方的勞苦大眾只能通過想象去描繪城堡里貴族的驕奢淫逸;

東方的草民只能用“東宮娘娘烙大餅,西宮娘娘煮稀飯”來意淫上層社會的生活。

貧窮限制了他們的想象力,但又保護了他們,讓他們不至于有太多的落差。

可大數據時代卻抽調了這層保護殼,富人們可以把自己的生活赤裸裸地展示在窮人面前。

Up主曹譯文iris每個月拿著幾十萬零花錢,然后仿佛微服私訪一般,在自家工地工作幾個小時,然后說:“累嗎?累就對了,舒服是留給有錢人的!”

王思聰可以口無遮攔的說:都2019年了,還有沒出過國的?

而另一方面,絕大多數人已經離不開這個被大數據統計,然后推送的時代,你在某寶上隨手看一下發貼,然后就會發現一大堆生發防脫功能的用品占據著你的首頁;

你在音樂播放器上聽幾首貝多芬的曲子,就會有一大堆古典樂的歌單送到你眼前。

有人不厭其煩,認為自己的生活已經被監視了一樣;有的人則盛贊這是數據民主化的體現。而更多人則是已經習慣了這種無孔不入的方式。

但即便你再厭惡這種方式,你也不得不承認,你已經離不開它了。

從采集時代到農耕時代,從農耕時代再到工業時代,文明形態的更迭并非只是“生產力向前發展”那么簡單而美好,而是伴隨著巨大的痛苦與代價。

不過一旦開啟了新的文明征程,人類就再也回不去了。

賽博朋克中人類不斷地對自己進行改造,以變得更加舒適,而手機就像長在我們身上的義肢,它讓我們始終處在大數據的海洋里,離開它,我們寸步難行。

還有韓國的整容術,這種曾經只屬于明星和上流社會的奢侈“人體改造”,已經被越來越多的人所能承受。

改造自己,直到面目全非。《攻殼機動隊》的哲思已經迫在眉睫。

6.

賽博朋克的世界中,世界往往被克蘇魯一樣的巨型企業、政府或組織控制,如今我們口中稱道的“大廠”似乎已經形成了這種雛形。

前幾天和老領導吃飯,他如今供職于一家進行職前教育的公司,所謂的職前教育,就是教那些985/211的畢業生如何進入大廠,如何留在大廠,如何在大廠里占據一席之地。

大廠吸收了大多數頂尖人才,讓自己越來越強,于是,頂尖的人才也把進大廠當做了最高目標。

不過好在,越來越多的人開始意識到,進入大廠對自己來說并不能說明什么。

“時代拋棄你的時候不會說再見”,他們大概率是那個“你”,而不是“時代”;

“發展總要付出代價”,他們大概率是那個“代價”,而非“發展”。

所以從打工人、韭菜、干電池到“原來我只是個小丑”的梗不斷流行,很多人越活越明白了。

十年前的“殺馬特”是地地道道的專政對象,想起來人的惡意真的是可以毫無理由的發生,很多人對一個群體的嘲諷、謾罵甚至毆打,僅僅是因為看不慣他們的發型,而這種群體性的霸凌又能賦予替天行道的正義感。

十年后,當《殺馬特,我愛你》這部紀錄片上線又下線之后,很多觀眾對殺馬特的態度已經變成了同情和理解。

畢竟我們在辦公樓里人五人六對著電腦996的行為,與殺馬特們在工廠冒著風險一干就是幾個小時沒什么本質區別;

在城市化進程中顯得格格不入的他們只能依靠弄個屌點的發型來體驗一下自由的味道,這又有什么可指責的呢?

7.

然而自嘲以及同過去蔑視的群體和解,也是大多數人僅僅能做的事了。

畢竟完全斷網之后,我們在附近一公里之內,可能都找不到幾個說話的人。

項飚在《十三邀》中跟許知遠提到了“附近的消失”這一現象,學委深以為然。

其實在任何小區看看,你都會發現,往往在一起攀談聊天的都是上了年紀的人,年輕點的一般都是行色匆匆,一臉拒人于千里之外的表情。

如果深入合租房,你就會發現,來自五湖四海的年輕人往往在下班后就各自回到屋里上網刷劇打游戲。

盡管與室友只是一墻之隔,但日常的交流可能也僅僅是點個頭或者交水電費的時候。

我們可能會對王思聰的八卦如數家珍,對美國大選津津樂道,但卻對“近鄰”一無所知,老子的“雞犬相聞卻老死不相往來”的理想社會圖景居然很大程度上在賽博朋克的社會里實現了。

于是很多人懷念那個工廠家屬院里下班后,男的喝酒吹牛,女的坐一起拉家常的時代,懷念那個大雜院里人與人零距離接觸,一家有事百家忙的時代。

韓劇《請回答1988》里那些左鄰右舍一起喝酒聊天、吃泡面、聽磁帶、看錄像帶,甚至在一個被窩里放屁的場景,對于網絡時代的人來說是回不去的昨天,也更是充滿人情味、階層并未分化的烏托邦。

當然也有人對此不屑一顧,他們認為,同如今個人空間被更好保護相比,那個時代的溫情脈脈根本不值一提。

當然這兩種想法并沒有對錯和高下之分,我們唯一能確定的,就是在可見的未來里,那個時代已經不會重現了。

而大多數賽博朋克作品中,都會出現一個令人動容但又諷刺的局面:

人隨著科技的進步而日益冷漠的同時,機器卻在不斷嘗試去體驗著人類的情感。

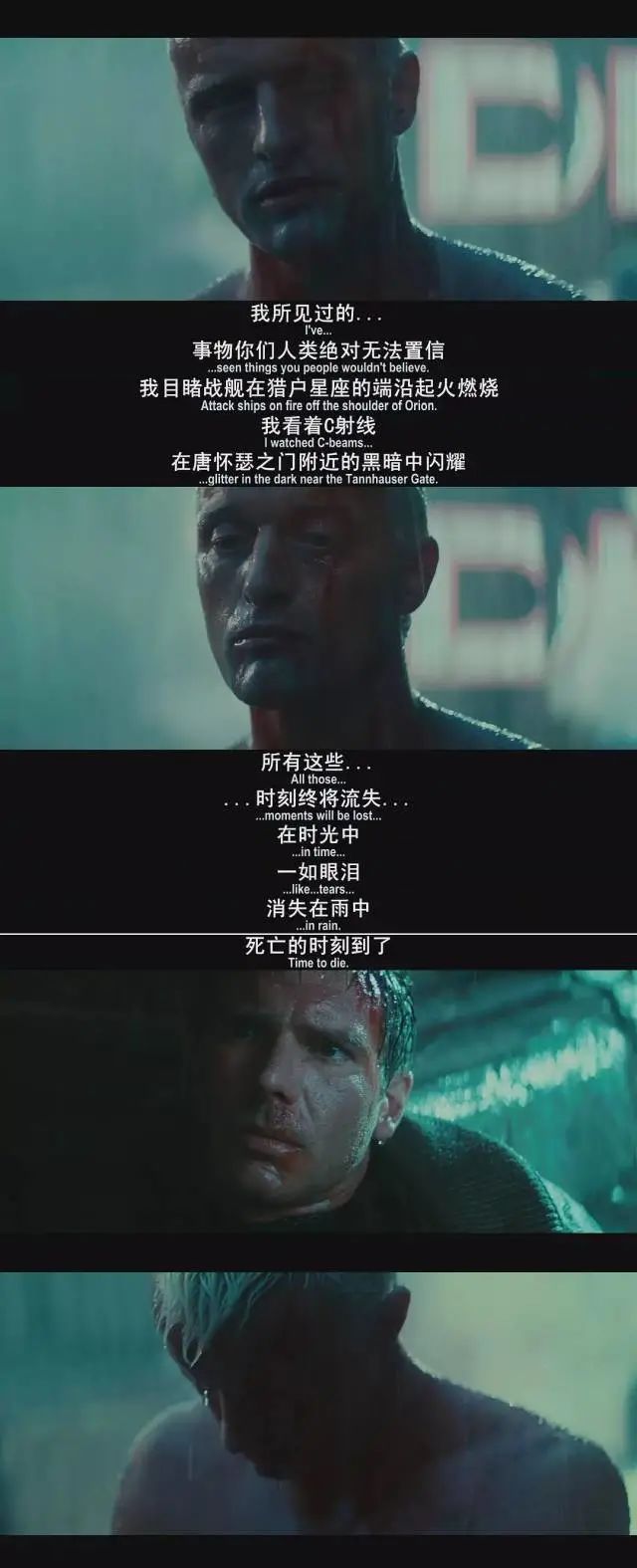

《銀翼殺手》中的Batty在與哈里森-福特的對決中始終光明磊落,看到對手即將墜下高樓,還出手相救,并說出了那句令人無比動容的臺詞:

All those moments will be lost in time, like tears in rain。

《人工智能》中當所有人類都已經成為歷史的時候,那個被制造出來給人類當兒子的機器人小男孩,卻在窮盡一生地追尋那個早已將其忘卻的“母親”。

不管如何,我都不太希望那個機器比我們更渴望去愛與被愛的時代到來。

賽博朋克,這個誕生于80年代的科幻流派曾經在千禧年前達到巔峰,又在21世紀頭十年的高速發展中沉寂,如今又在2020年這個多事之秋被反復提及。

或許,用“復興”二字來形容眼下的賽博朋克熱潮,并不準確。

因為賽博朋克的時代,已經緩緩拉開了序幕。

THE END

本文作者

學委丹尼爾

從沒進過三分的東北三井壽

原標題:《你以為賽博朋克復興了,其實它剛剛到來》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司