- +1

《塵埃落定》獲“茅獎”20年:堅持文學中某種不變的力量

分享會現場。

12月27日,《塵埃落定》榮獲茅盾文學獎20周年分享會,在北京中國現代文學館舉行。中國作協副主席、書記處書記李敬澤,電視節目制作人關正文,出版人曹元勇,同現場讀者分享了各自品讀小說的故事和感想。本書作者、茅盾文學獎得主阿來,由于霧鎖成都機場此次未能到場。通過視頻連線,他在家中舉起一瓶茅臺酒遙相慶賀,吐露了自己當年的創作歷程和20年來的點滴收獲。

作家阿來

出版人曹元勇

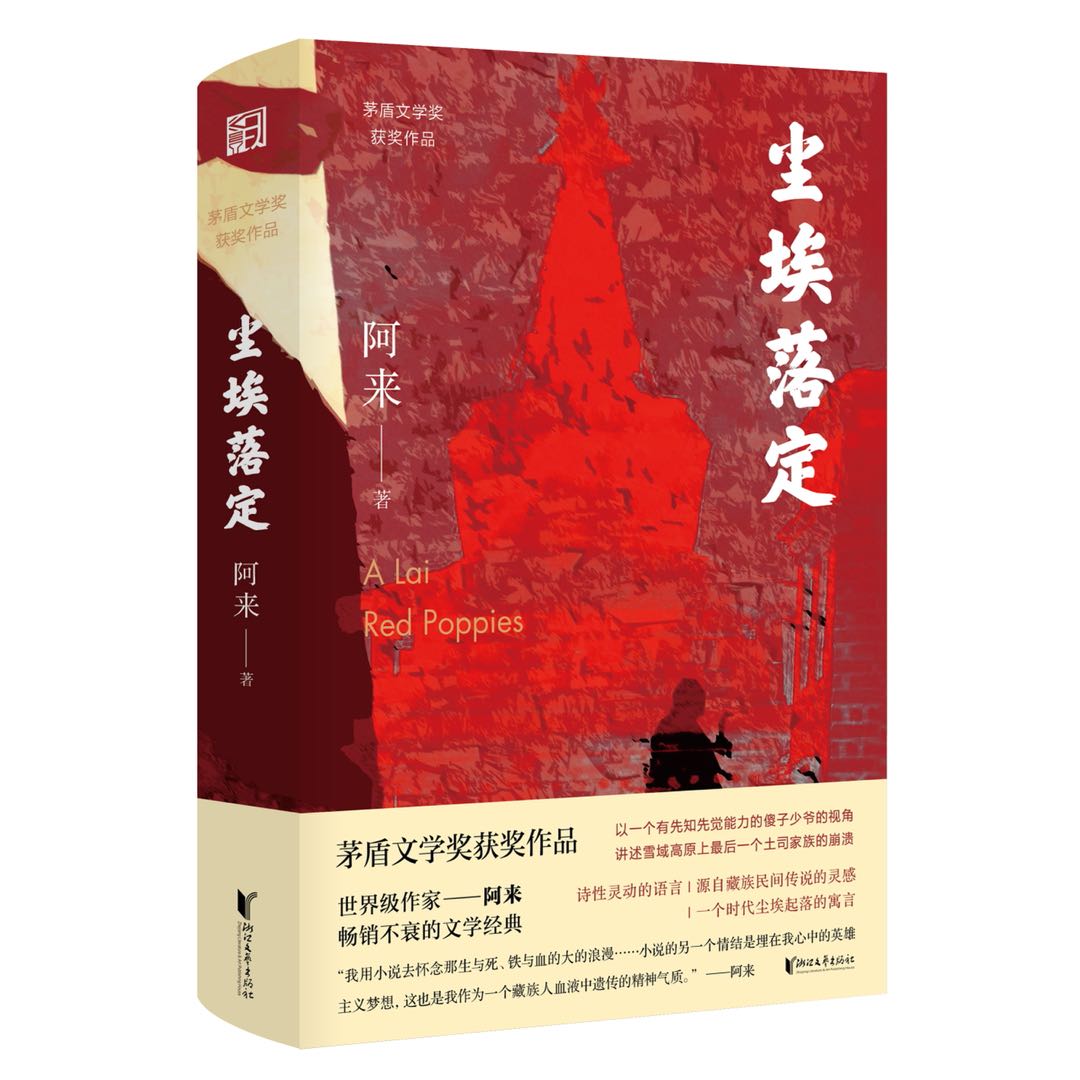

《塵埃落定》是第五屆茅盾文學獎獲獎作品。出版二十多年來,這部長篇小說以獨特的敘述視角、詩性的語言、宏大的歷史視野,愈發為世人所關注喜愛。小說迄今累計銷量達數百萬冊,更曾改編成同名影視劇、話劇。

分享會現場

沉寂三四年才得以出版:“阿來為那個未曾被表達過的世界命名”

《塵埃落定》以一個有先知先覺能力的傻子少爺的視角,講述雪域高原上最后一個土司家族的崩潰,以詩意靈動的語言,書寫了一個時代塵埃起落的寓言。小說塑造了一系列鮮活飽滿、令人印象深刻的角色:傻子少爺、土司太太、侍女桑吉卓瑪、銀匠、行刑人爾依等;同時建構了一幅真實生動、深入日常生活細節的土司制度下的藏族人生活圖景。正如阿來在本次活動上所表示的,“文學書寫在總是考慮變的時候,也需要充分地注意到,甚至是充分地堅持住什么是文學不變的東西。”《塵埃落定》正是以這種“不變”的力量,走進了千千萬萬讀者的內心深處。

《塵埃落定》,阿來著,浙江文藝出版社

小說創作完成于1994年,卻數度遭到出版社的拒絕,直到1998年才得以出版,兩年后便獲得第五屆茅盾文學獎,并持續暢銷至今。“其實每一部書都有每一部書的命和運,這里面既有人力,當然必須有人力,總要有作家拼著命把它寫出來;那么同時其實任何一部書都是在一個非常特定的時代環境中,一個文化氛圍里獲得它的最初的那個動力。”李敬澤就此點評道,在他看來,《塵埃落定》是為世人打開了一個非常新的文學經驗和生活世界的視野,“為什么要說《塵埃落定》是‘為萬物重新命名’?就這些經驗而言,藏族的生活、邊地的生活,所有這些實際上是沒有在我們過往的文學中被充分地打開過的,是沒有賦予它形象,賦予它語言,沒有給過它一個表達的。阿來為這個世界,這個還未曾被表達過的世界,給了一個命名。”

《塵埃落定》的故事從一個下雪的早上開始,“只有春雪才會如此滋潤綿密……也只有春雪才會鋪展得那么深遠,才會把滿世界的光芒都匯聚起來”。不只是雪,小說中塑造的一切,野畫眉的叫聲、長滿草莓花的牧場、“骨頭里冒泡泡的愛情”在《塵埃落定》的世界里都具有了獨特的詩意象征。與會嘉賓認為,《塵埃落定》不僅充盈著古典文學的氣韻,也融入了藏語的表達,還貫穿著他充滿靈性的“以自然之眼觀物”對自然萬物的敏銳感知,也正因此,這部小說立足于對人的書寫,卻同時是一部置于天地之間的恢弘巨著。

從藏族出發,“更像是一個人類社會的微縮景觀”

分享會上,阿來談到了自己開始文學創作的歷程:“個人經驗會促使你去思考一些人生當中不太思考的抽象問題,比如命運,或者我們跟周圍社會的文化、地方歷史的關系,當所有這些興趣激勵你去了解時,那種寫作的沖動自然就出現了。”

為了寫作《塵埃落定》,阿來曾走遍阿壩地區幾萬平方公里的土地,研究了18個土司的家族史,查閱過小說文字50倍以上的史料,因此方寫就了這部兼具文化真實性和奇崛想象的波瀾壯闊的史詩巨著。阿來在這部作品中既試圖還原最后一個土司家族由盛而衰的歷史過程,也為讀者呈現了藏族人日常生活的鮮活細節,以虛構的形式表達了多元的、動態的藏文化。《塵埃落定》中的少數民族文化便具有了民族共通性和世界性的一面,具有了跨越民族的打動人心的力量。阿來創作這部作品時便生活在已經漢化了的川西藏族小城,對他來說,“血性剛烈的英雄時代、蠻勇過人的浪漫時代早已結束”,而這部小說可以幫助自己聊解“鄉愁”。

導演關正文

關正文就此表示,《塵埃落定》的世界觀是完全不同的,“它是從藏族出發的,但具有比較明顯的世界性,更像是一個人類社會的微縮景觀。因為有了這樣一個宏大的世界觀,我也覺得塵埃永遠不會落定,它不會隨著土司制度的消亡而消亡;因為有了這樣大的一個世界觀,所以給我們提供了人類社會以及人性本質的觀察的角度也好、經驗也罷,在我看來都是非常豐厚的。”

阿來認為《塵埃落定》出版以后自己的好運氣,讓他對當下中國葆有閱讀習慣的廣大讀者抱有信心。“我們最終要考慮一個民族、一個國家、一種文化,在世界上呈現出了一個什么格調、什么品質、什么標準。” 而近些年側身影視編劇創作的同時,也讓他對時弊不掩憂思,“一直以來,文學都是指導所有藝術創作最基礎的東西。而整個影視,尤其在視頻創作方向上,對流量的追求幾乎是唯一的價值觀。在這大數據邏輯和資本邏輯下,新人其實更難出來,大家都變得特別勢利眼。”

作家、中國作協副主席、書記處書記李敬澤

李敬澤也認為,“文學必須在每一個時代里都面對自己問題,面對自己的挑戰,做出自己的努力;每一個時代都有每一個時代的勝利者,不管是在九十年代還是現在,那些真正具有巨大才華的,同時又能夠有力地回應這個時代內在的精神欲求的作品,都會在各自的命運里最后站出來、留在那兒的。”曹元勇就此表示,尋找好的作品并不一定非得局限于此時此刻,“20年前的一本好書,放20年之后它仍然值得捧讀。當代已經留下了很多經典值得我們選擇,值得通過新的方式或者通過各種辦法,讓跟這本書與有緣分的讀者相遇,這正是今天的編輯要做的事情。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司