- +1

《消失的波洛克》:一本波洛克畫作引發的懸疑小說

2006年11月3日,美國行動繪畫鼻祖拍出杰克遜·波洛克的作品Number 5(《1948年作品第5號》)以1.4億美元的成交價,拍出了當時全球繪畫作品最高價。

杰克遜·波洛克《1948年作品第5號》

哈佛大學藝術史博士黃文叡得聞消息,幾年前的一件小事浮上心頭。擅長西方現當代藝術史、視覺藝術符號學、藝術市場消費行為和文化研究的他,當時在美國擔任藝術顧問,被一位佛羅里達的藏家邀請到家里鑒定六幅波洛克的畫作。看到畫作后,經驗告訴他,這里面有問題,不僅僅是作品的真偽問題,還牽涉到金融詐騙。

此事雖然未有結果,但一直懸在黃文叡的心中。他覺得是很好的小說虛構素材。

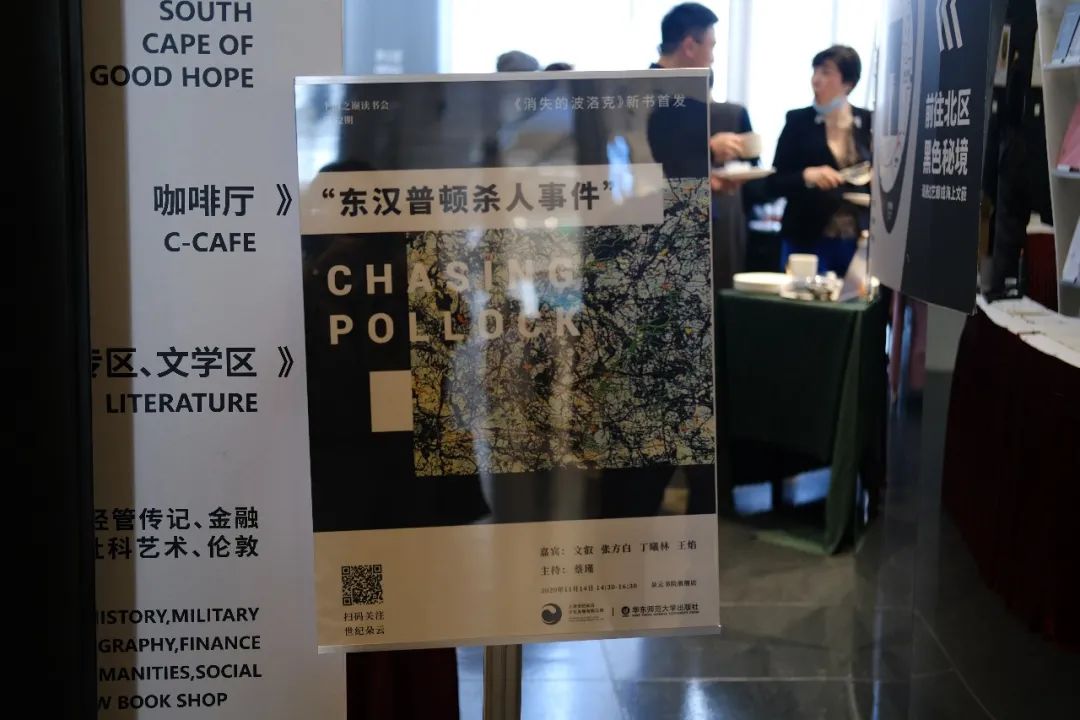

如今,十多年過去了,這個念頭終于得以完成。其以文叡作為筆名,以波洛克的滴畫為線索展開的藝術金融懸疑小說《消失的波洛克》在日前由華東師范大學出版社出版,并于11月14日下午,在上海中心朵云書院旗艦店舉行了分享讀書會。

“東漢普頓殺人事件”——《消失的波洛克》新書首發式

《消失的波洛克》講述了一段曲折離奇、危機重重的探案故事。一則因波洛克滴畫而起的犯罪案件發生在長島東漢普頓,美術館館長、金融界大鱷、保險業巨子、藝術品收藏家、聯邦調查局探員等各色人群均卷入其中,而最終的秘密則藏在波洛克的22幅滴畫之中。

書中,他大量援引現代藝術史知識以及相關歷史掌故和野史,同時引入偵探、陰謀論等元素,使得史實與懸疑交織,藝術與驚悚相融。同時小說還呈現了藝術圈與金融市場、藝術品犯罪之間的復雜關系。

想要寫一本類似《達·芬奇密碼》的小說

在那次鑒定之前,丹·布朗的《達·芬奇密碼》,黃文叡已經讀了好幾遍。

“我不敢說它對我完全沒有影響,但是它是讓我想要寫一本類似小說的一個非常大的動機。”黃文叡說道。

不過,《達·芬奇密碼》的故事是架設于一個虛擬的地下組織,用宗教符號的方式梳理故事情節,很多是完全靠著想象,黃文叡覺得似乎可以跳出這個框架,另尋他途。

“進入藝術品市場后,看的多了,接觸的多了,就知道這里面有太多臺面上和臺面下的手法了。”就在這時,波洛克疑作之事出現了。

“佛羅里達州有一個大收藏家,想要把一批東西抵押給銀行做融資,必須找第三方的鑒定線下機構,就找到了我當顧問的一家公司。”看到畫之后,黃文叡心里充滿了問號,但他看到了跳出《達·芬奇密碼》框架的切入點,“里面涉及到很多的爾虞我詐,可以成為小說的素材。”

2006年,波洛克的《第五號》在市場上創造全球畫作最高價,讓黃文叡感覺到時機快成熟了。“想想看,當年的六件作品如果能魚目混珠的進入市場,在一件作品能夠賣1.4億美元的情況下,這六件作品就不得了了。”一個與藝術市場交易相關的懸疑框架逐漸形成。

但是因為工作的關系,這個故事直到回國后才落地成書。前后醞釀花了十多年,但從真正動筆到完稿卻只用了三個月。

”或許創造了一本現象級的作品“

作為藝術評論家,《消失的波洛克》首先吸引丁曦林的當然是波洛克其人其作,波洛克和懸疑掛鉤,讓他感到期待,想一窺究竟。

等到一口氣讀完之后,他感覺“這可能是一本現象級的作品”。

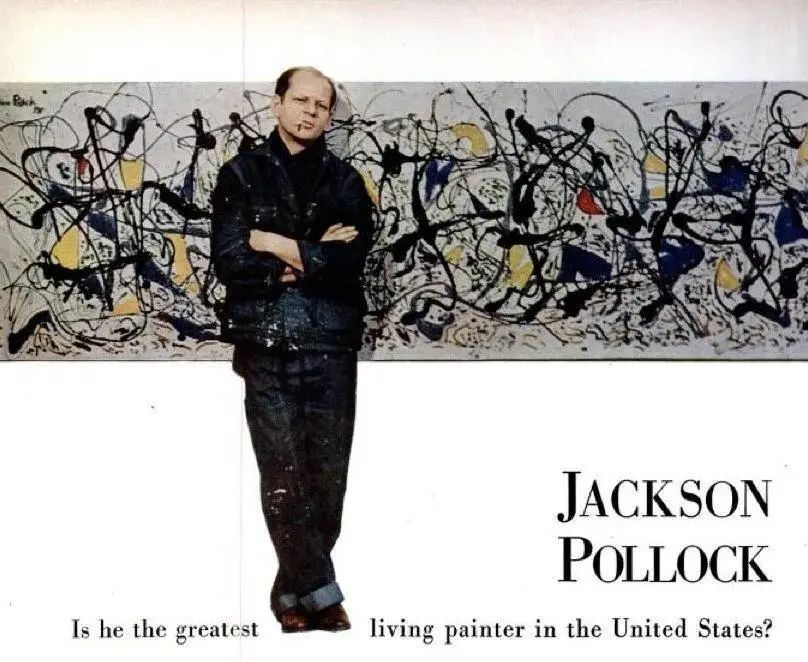

杰克遜·波洛克(1912—1956)

“為什么是現象級的作品?因為我沒看過除這本書之外的第二本藝術金融小說,藝術小說倒是有。”在丁曦林看來,會寫小說的人不一定能駕馭藝術金融,而懂金融的未必能寫小說,未必能寫得這么流暢,“這本書將來會有無限的可能,可能會改編成電影、電視劇。”

華東師范大學美術學院副院長張方白自述因為忙于繪畫、展覽,已有十年沒看書了,“但是這本書我一看就入迷了。”不僅如此,看完之后的幾天,他依然沉浸在書的劇情中。這讓張方白覺得,不僅僅是藝術、金融這些符號,作為小說,《消失的波洛克》是有自己的特殊技巧的,而這也是華東師范大學出版社非常看重的一點。

拿到書稿后,華東師范大學出版社社長王焰首先想到了丹·布朗。

“我知道黃先生是一個藝術家、藝術評論家、鑒賞家,他來寫這個小說,我第一感覺是想到了丹·布朗,我覺得這就像一個學者在他熟悉的領域,把他知道的知識和他的符號、理論用故事表達出來,這是一個很有趣的話題,也是很有意思的題材。”但是光具有學科和知識背景是不夠的,如何以小說的標準呈現才是核心。

“大家都知道我們不是一個以出小說作品見長的社,小說出得很少。所以我們如果要出小說作品,是有門檻和要求的,我們會對文字有相當的把握和認可才會出版。”在王焰看來,《消失的波洛克》在文字和情節足夠吸引人,是最打動她的,其次才是有可能誕生了一個新的IP,“可能拍電影、拍電視,甚至也有可能做一個小劇場的話劇。”

左起:王焰(華東師范大學出版社董事長、社長),張方白(藝術家,華東師范大學美術學院副院長),黃文叡(哈佛大學藝術史博士,復旦大學泛海國際金融學院教授),丁曦林(藝評家,作家,文匯報高級編輯)

寫書寫到快精神分裂,最關心的是人性

在《消失的波洛克》中有著不少知識性的內容,但是黃文叡覺得這不是掉書袋或強說辭,而是根據情節需要的有機結合,是為了使得內容和情節更具可信性。不同于丹·布朗的大量虛構,在黃文叡看來,一個小說能貼近讀者,其虛構和真實的比例應該是一半一半,即使是虛構的部分也要讓讀者渾然不覺。

而無論是波洛克也好,還是金融詐騙也好,黃文叡都只是把它們作為切入點或表象,其真正想要呈現的是其中復雜的人性。

回國以后,黃文叡深感中西方文化的差異。在國內,他所接觸到的最重要的不是作品,而更多是人的問題,“人處理不好,你不可能還有機會碰到作品、談到作品。”這讓他理解了為什么說中國人是重人重情的,為什么常常講情理法。

所以在小說里,波洛克只是影子,人物性格和人性始終是第一位的。里面的人物圍繞著波洛克的作品爾虞我詐、你來我往,人性就出來了。“不要問我這部小說有沒有什么對文化的思考之類的,沒有,我寫小說我只想講述人性。”

為了使得這些復雜多變的人物可信、清晰,黃文叡不僅做了大量筆記備忘,還會投射進入不同人物的內心和行為,寫到后來,他覺得自己已經有點精神分裂了,“但是我非常享受精神分裂的狀態。”

在他看來,當藝術家多少都要有點精神分裂的狀態,尤其是創作的過程中。“我常常講波洛克是無賴,為什么他還會被封為最偉大的藝術家?因為只有無賴才能干這么偉大的事情,太清醒的人干不了,福柯說文明是建構在瘋癲上的,所以藝術創作就是那瘋癲的一瞬間,文學創作也是要進入瘋癲的狀態,你不能太清楚知道自己的位置,要做到無我、忘我。”

轉載自澎湃新聞,記者 徐蕭

推薦閱讀

《消失的波洛克》

文叡 著

978-7-5760-0985-9

編輯推薦

藝術史上永遠不會缺乏分水嶺式的人物。

1945年8月刊的《LIFE》雜志上,出現了一個叼著煙斗、目空一切的畫家專訪,可他背后的作品看著根本就像亂涂亂畫。《LIFE》雜志拋出這樣一個問題:“杰克遜·波洛克,他是美國在世最偉大的藝術家嗎?”

縱觀波洛克并不漫長的一生,酗酒、抑郁、躁狂,長期飽受精神疾病的折磨,甚至最后在神智不清的狀態下酒駕喪命……這種人生經歷簡直像是為那些神話一般的“藝術家”量身定制的。但同時,他也是戰后當之無愧的西方藝術領袖人物,抽象表現主義巨匠,“行動繪畫”先驅者,“美國氣質”的典型代表。藝術收藏家古根海姆更是將他描述為“自畢加索之后最偉大的畫家”。

波洛克獨創的聞名世界的“滴畫”,是美國現代藝術中最鮮明的一面旗幟,直至半個世紀后的今天,他的抽象表現主義作品依然在藝術長廊中熠熠生輝。

懸疑推理小說《消失的波洛克》即從波洛克的6幅滴畫展開線索,開啟了一段曲折離奇、危機重重的藝術追逐,融合偵探、驚悚和陰謀論等多種風格,激發讀者對現代藝術的普遍興趣。

作者本身具有藝術史研究的專業學術背景,作品中援引了大量現代藝術史知識以及相關歷史掌故和野史,對于藝術品進入金融市場以及由此滋生的藝術品犯罪亦有精彩呈現。史實與懸疑交互交織,藝術與驚悚完美融合,令小說在某種程度上似乎突破了歷史與虛構的界限。情節環環相扣,多重反轉,結局出人意料。

內容簡介

正在紐約出差的哈佛大學教授羅伯·霍頓教授應老友菲利普邀請,于深夜前往長島東漢普頓(East Hampton)一處豪宅參與評鑒六幅不曾曝光過的波洛克滴畫。自此,美術館館長、金融界大鱷、保險業巨子、藝術品收藏家、聯調局探員等各色人等悉數登場,暗流涌動,一場事先張揚的“陰謀”隨之拉開序幕。蘇富比拍賣行主管陶比斯的意外死亡令他的戀人珍妮悲痛欲絕,但之后陶比斯離奇的“死而復生”又令案件撲朔迷離,陷入僵局……

辣手神探杰瑞聯手羅伯、珍妮,以波洛克的六幅滴畫為線索,抽絲剝繭,與幕后操縱者展開了斗智斗勇的角逐,其間波士頓黑手黨頭目瘋眼、神秘的地下組織“墮落天堂之鑰”亦隨之浮出水面。最終眾人從波洛克的22幅畫中窺到玄機,看似利用藝術品洗錢詐保、非法牟利的背后實則暗藏驚天的秘密……

作者簡介

黃文叡,曾任教于美國耶魯大學,專研西方現當代藝術史、視覺藝術符號學、藝術市場消費行為和文化研究。早年擔任紐約電影制片公司執行制作、紀錄片導演、華爾街外匯交易員,后轉任藝術顧問,現為復旦大學泛海國際金融學院等國內外多所知名院校的教授,同時兼任歐洲老家族和中東皇室的藝術品收藏顧問。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司