- +1

《美麗新世界》:我愿意接受“不幸福的權利”

原創 明白知識er 明白知識 收錄于話題#通識日歷180個

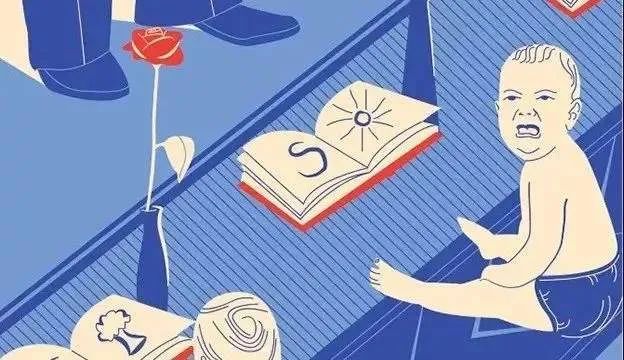

我們來想象這樣一個場景,一間育兒所里,無數八個月大的嬰兒,全部長得一模一樣。

護士推開門,在嬰兒面前擺好玫瑰花和印著可愛花鳥魚圖案的幼兒讀本。鮮艷的色彩燦爛奪目,嬰兒們馬上被吸引,觸摸、撕扯著書頁與花瓣,玩得不亦樂乎。

這時,護士長收到指令,拉下拉桿,爆炸聲驟起。一陣一陣尖銳的警報聲接連響起。嬰兒們被嚇得哇哇大哭,臉蛋因恐懼而扭曲。

接著,護士長再次拉下拉桿,噪音轉為電擊,嬰兒們的啼哭也變成了尖利的喊叫,四肢開始僵硬地抽搐起來。

此時,鮮花和書本再次被推到他們面前,嬰兒們已經在腦中產生了聯想。

書本與噪音,鮮花與觸電——幾種事物在腦中形成條件反射,緊密相連。再次見到書本與鮮花時,嬰兒們已經恐懼地退后了。

這個場景出自奧爾德斯·赫胥黎(Aldous Huxley)的著作《美麗新世界》(Brave New World)。

| 《美麗新世界》中的嬰兒。

美劇《美麗新世界》就是改編自這部作品。

《美麗新世界》最早是在1932年出版,一經發表便轟動一時,與喬治·奧威爾的《一九八四》、扎米亞京的《我們》并稱為「反烏托邦三部曲」。

傳播學者尼爾·波茲曼(Neil Postman)在《娛樂至死》的序言中就有過一個著名的論斷:

「在《一九八四》中,人們受制于痛苦,而在《美麗新世界》中,人們由于享樂失去了自由……這本書想告訴大家的是,可能成為現實的,是赫胥黎的預言,而不是奧威爾的預言。」

赫胥黎在書中描繪了一個充滿感官刺激、娛樂消遣的極權世界,人被劃分為五個等級,主宰者利用高度發達的科技來控制世界,通過試管培植高等人類,使優秀的基因代代相傳;嬰兒一出生,主宰者便對其進行催眠,使他們在夢中接受洗腦教育;研制迷幻藥「蘇摩」(soma)來控制人群,一有負面情緒便服用藥物,疼痛、憂慮、不幸通通遠去,只顧快樂就好。

人們不再需要書本,條件反射的電擊被實施千遍萬遍,嬰兒「本能地」痛恨書本與鮮花,沒有人聽說過莎士比亞,高雅藝術被認為是「為穩定所必須付出的代價」而犧牲。

取而代之的是政府經過嚴格審查決定出的符合社會安定的消遣娛樂,充滿刺激的感官電影、麻醉藥物和無止境的性愛狂歡。

| 人們真的能抵御科技帶來的感官誘惑嗎?

圖片來源:西班牙插畫家Josan Gonzalez作品

按照設定好的程序去生活,熱愛無法逃避的社會使命,一遍一遍地念誦著這個新世界的格言:「集體、身份、穩定」。安穩舒適,不愁吃穿,沒有疾病,青春永駐,在長久的、膚淺的「幸福」中日復一日,至死方休。

如此「美麗」的新世界,只是沒有書籍,沒有詩歌,沒有莎士比亞和《奧賽羅》。我們追求的「烏托邦」就是這樣嗎?

赫胥黎用這個虛構出來的「美麗新世界」來反復提示個人尊嚴和思想自由的可貴,告誡人們永遠不要放棄思考,縱溺于享樂,落入感官刺激和庸俗文化的陷阱。

高速發展的機械文明可能會讓人喪失自我、不再讀書,失去對浩渺信息的把握,在享樂中喪失自由,毀于我們所熱愛的東西。

書中所描寫的,安分守己地做一顆螺絲釘、在感官電影中獲得愉悅刺激、在致幻劑中忘記痛苦、在消費主義大潮中花費消遣……

這聽起來多么熟悉啊。科技發達而心靈卻愈加貧乏,人文精神薄弱不受重視,這不就是我們當代正面臨的困境?

想想自己,有多久沒有停下腳步,思考「我」之為「我」的意義,「我」想要的生活是什么樣子,「我」作為什么而存在。

書中新世界的闖入者「野人」約翰不斷地吶喊著:

「我不要舒適。我要上帝,我要詩歌,我要真正的危險,我要自由,我要美好,我要罪惡。」

即使這樣「不幸福的權利」同步帶來的是「變老、變丑、變得性無能的權利」,也沒關系。

「我愿意接受這一切」,野人最后說道。

現實世界的我們,也有這份勇氣嗎?

《美麗新世界》的譯名借莎士比亞的臺詞來反諷,科技沒有帶人們進入豐富的精神世界,反而只剩感官電影與藥物刺激。

這么看來,《美麗新世界》拍成電視劇這件事,是不是也有了一絲絲驚悚呢?■

原標題:《歡迎來到美麗新世界》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司