- +1

武德到底是什么德

原創 大象公會Elephantia 大象公會

所謂「點到為止」的武德,是現代武學家們的創新發明。

文|S.P

武德一詞出現在大眾視野,歷史其實相當晚近,最早的意思應當是「尚武為德」。

1895 年,日本京都成立大日本武德會,這是東亞第一個以武德為名,并且以推廣尚武精神為己任的組織。

在西洋武器的沖擊下,日本傳統武術面臨空前危機,明治維新之后、尤其 1875 年頒布「廢刀令」后,流派宗師們更是生存困難。

然而 1877 年西南戰爭期間,明治政府又不得不臨時抽調警察部隊組成拔刀隊,與西鄉隆盛麾下的舊武士展開白刃戰,傳統武術展現出驚人的戰力。

甲午戰爭的爆發,再在日本國內掀起尚武風潮。以振興瀕危武道、涵養國民武德為目標的武德會順勢而立。

作為一個民間機構,武德會推舉當時的國民英雄、陸軍參謀總長小松宮彰仁親王擔任總裁,吸引包括伊藤博文在內的一眾高官,躍升為政府的外圍機構。

他們推崇的武德,由此成為了「忠勇義烈的國民氣魄」。

當時,這些事情并沒有在中國造成什么影響。直到 3 年后,1898 年,《湘報》才用了少許筆墨報道武德會的情況。

第一個高喊武德的中國人,大概是著名文人梁啟超。

1905 年,梁啟超主張借鑒日本,寫下《中國之武士道》一書,感慨:「嗚呼,我民族武德之斷喪,則自統一專制政體之行始矣。統一專制政體,務在使天下皆弱,惟一人獨強,然后志乃得逞。」

辛亥以后,「武德」漸成各界共識,尤其是新成立的《武德》報社,由黃興、段祺瑞、黎元洪等開國元勛同時擔任名譽社長。該報在《釋武德》一篇中認為,所謂武德就是「尚武尚德」。

民國四年,袁大總統特別批令:增加關岳廟的祭典經費,以彰「武德」,標志著武德正式進入國家話語體系。

民國知識分子則延續梁啟超的論調,試圖以武德彌補國民精神的不足。

如雷海宗感慨:「舊中國傳統的污濁,因循、茍且、僥幸、欺詐、陰險、小器、不徹底,以及一切類似的特征,都是純粹文德的劣根性。」唯有武德才能使得民族獲得新生,而且非有民族生死存亡的時局,那些順民與文人不能理解。

· 雷海宗在南開大學的塑像

此外,武德也成為了對革命軍人、乃至全體國民的道德要求。

國民黨中央軍校特訓班的《明恥》月刊明確表示:狹義的武德是針對軍人而言,平時表率鄉鄰,戰時效命疆場;廣義的武德則是針對全體國民,既要恢復尚武精神又要發揚固有道德。

當時武術家說的武德,也往往充滿民族主義與家國情懷,如頗有聲望的武術大師萬籟聲(1903-1992)就主張國術強國,提出以「大俠魂」與「大和魂」相抗衡,以「大精武主義」與武士道相頡抗。

這樣的武德顯然不包括「點到為止」,甚至談不上跟武術行業有什么關系。

萬籟聲 1943 年總結發表的「36 條武德」,如「道可道,非常道,名可名,非常名」、「虛其心,實其腹,弱其志,強其骨」、「天下神器不可為也,為者敗之」等等,全部摘抄自《道德經》,與現實中的武術搏擊毫無關系,更沒有給武術從業者提出任何行為規范。

· 因刊物半途而廢,萬籟聲的 36 條武德最終只發表到第 19 條:「道者同于道,德者同于德,失者同于失」

「點到為止」能夠成為「武德」,或者說行業規范,是武術失去其技擊屬性,逐漸高雅化、表演化的表現。

今天可見民國筆記傳說中的武術活動,如高手們「各持利刃,對立互砍,一遞一刀,不能閃讓」的血腥故事(平江不肖生《拳術新傳錄》),即使真有過其事也必不能長久,而且早在民初便被官方下令禁止。

不過,武術家干的就是打架斗毆,傷筋動骨并不容易避免。

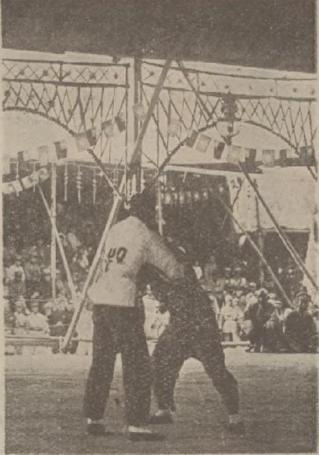

如 1933 年,鑒于第一屆國術國考時,各路大師被打得頭破血流,中央國術館館長張之江在舉辦第二屆時,尤其強調大賽的紀律化、教育化和科學化,除了有精細的條例規則外,還備有面具和手套,防備得很周密。

· 第一屆國術國考中的拳術比賽

他說:「無非只想試驗同志技術的巧拙,功夫的深淺,深望大家臨場時,萬不可戚戚于勝負,要特別注意武德。」

然而,僅僅是在初賽中,仍然有 60 余人受傷。

改開以后,民間拳館重出江湖,這些拳師仍然比較能打,以至于有眾多雜志不斷呼吁提高武德,防止武術練習者們「為禍民間」。

通過強調武德來避免「身體暴力」,使得武術離文化越來越近,離技擊越來越遠。

不過,對搏擊競技作出「點到為止」的嚴格衛生規范,更像是太極拳專屬,如今的太極推手便是以此為標榜,如《大道顯隱·李經梧太極人生》一書中寫到:「(他)總是點到為止,以德服人。」

在 2007 年此書出版以前,包括太極在內,很難找到任何武術門派以「點到為止」作為其精神內核,更無人能想到,這個詞將來會成為萬千網民的武德入門。

原標題:《武德到底是什么德|大象公會》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司