- +1

中科院深海所研究團隊在南海發(fā)現(xiàn)神秘喙鯨

近日,中科院深海所李松海研究團隊在《Integrative Zoology》期刊在線發(fā)表研究論文,題為“First live sighting of Deraniyagala's beaked whale (Mesoplodon hotaula Deraniyagala, 1963) or ginkgo‐toothed beaked whale (Mesoplodon gingkodens Nishiwaki & Kamiya, 1958) in the western Pacific (South China Sea) with preliminary data on coloration, natural markings and surfacing patterns”。該研究團隊于2019年4-5月在南海北部海域開展深潛及遠海鯨類科考任務中,目擊到三頭神秘喙鯨,初步判斷認為可能是銀杏齒中喙鯨(ginkgo-toothed beaked whale,Mesoplodon gingkodens, Nishiwaki & Kamiya,1958)或德氏中喙鯨(Deraniyagala's beaked whale,Mesoplodon hotaula Deraniyagala,1963)。不管是銀杏齒中喙鯨還是德氏中喙鯨,此前人類在海上從未確切看到過它們的活體個體,對這些動物的了解僅來源于對少數(shù)幾頭擱淺死亡個體的認識。此次發(fā)現(xiàn)是全世界對海上銀杏齒中喙鯨或德氏中喙鯨活體個體的首次清晰目擊;該研究論文在國際上首次對這些神秘喙鯨的體色模式、疤痕圖案及其水面行為進行了描述。

無獨有偶,2020年11月17日上午,在墨西哥圣貝尼托群島(San Benito Islands)以北100英里(約160公里)處,國外科學家們在海洋守護者協(xié)會的“馬丁·辛(Martin Sheen)”號帆船上也目擊到了三頭神秘喙鯨出現(xiàn)在附近海域。根據(jù)記錄到的動物聲音信號特征顯示,那些神秘喙鯨發(fā)出的聲音信號不屬于已知的任何其它物種的聲音,聲信號物理特征與任何其它已知種類的喙鯨發(fā)聲都不相符。研究人員認為拍攝的照片和記錄的聲音證據(jù)表明該神秘喙鯨很有可能是新種。此外,科研人員還針對目擊動物進行了環(huán)境DNA取樣,相關數(shù)據(jù)正在分析過程中。

喙鯨是鯨目齒鯨亞目喙鯨科動物的統(tǒng)稱,目前認為共計6屬22種,約占已知現(xiàn)存鯨類物種的25%,是所有海洋哺乳動物中最鮮為人知的動物。喙鯨主要生活在深海水域以進行長時間的深潛覓食,它的神秘除了因為可能還有潛在的新物種未被發(fā)現(xiàn),還體現(xiàn)在其活體在野外難以被觀察到。其實,在過去的二十年里,人們對喙鯨的認知程度逐漸有所提高,但對大多數(shù)喙鯨物種的研究仍然很少,許多認知僅僅是依賴于對少數(shù)擱淺個體的研究而獲得。由于發(fā)現(xiàn)和識別的困難,多數(shù)喙鯨物種包括銀杏齒中喙鯨和德氏中喙鯨,到目前為止還沒有確切的海上個體目擊記錄及其基本生物學和生態(tài)學信息的收集。

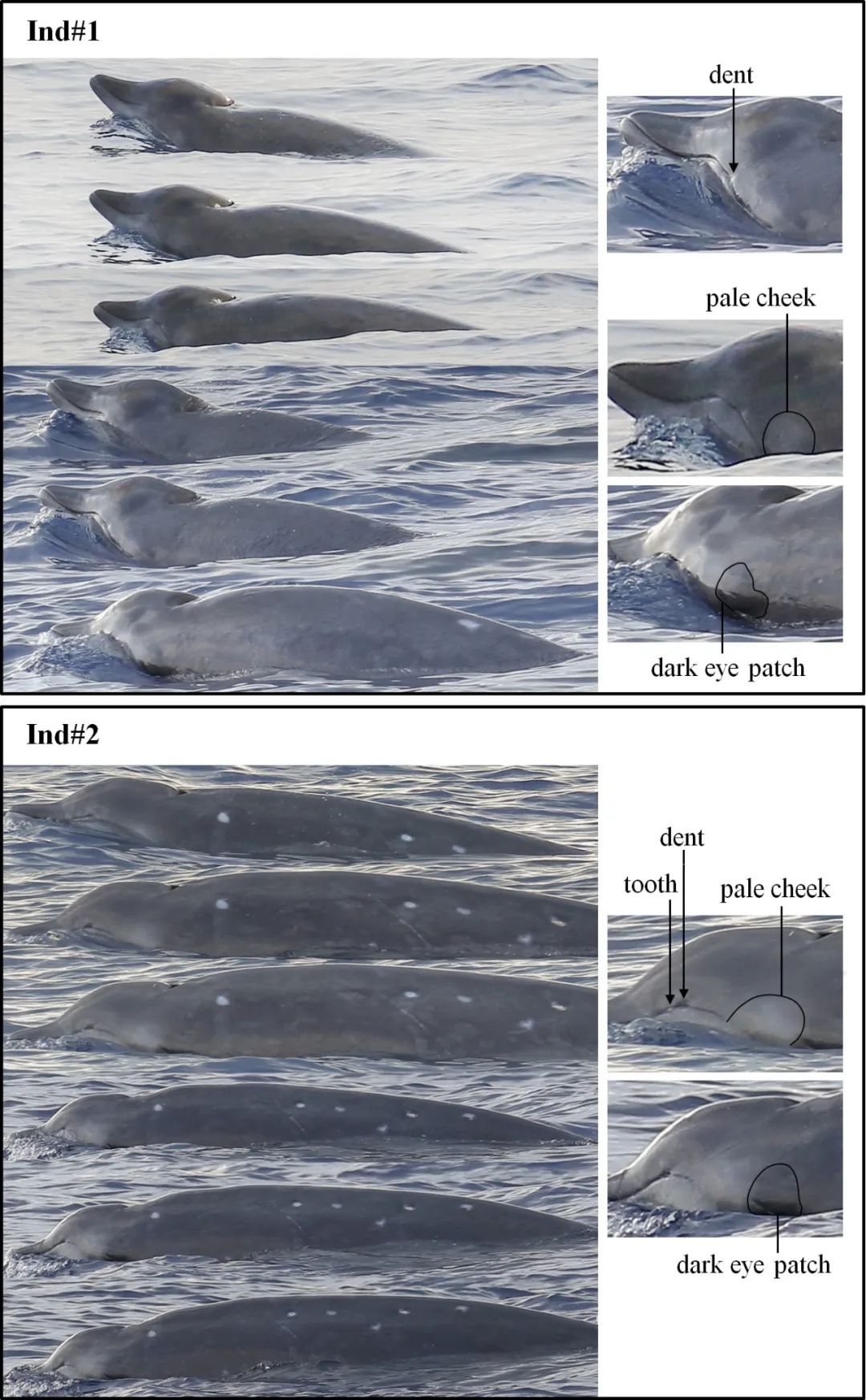

中科院深海所研究團隊在南海目擊到的三頭喙鯨體型相似,視覺上估計體長有4.5至5米。其中有兩頭被拍攝到高清質量照片,分別記為ind#1和ind#2。中等大小的鐮狀背鰭位于體長約三分之二處(見圖1);體表有相似的體色模式,背部呈灰褐色;上顎呈褐色沒有白邊;下顎和臉頰呈蒼白色;有輕微的黑眼斑;上嘴唇拱形張口后有小凹痕;ind#2有突出的牙齒(見圖2)。兩頭動物體表都有達摩鯊咬痕,愈合的達摩鯊咬痕很少有白色愈合疤痕,大多數(shù)愈合疤痕與周圍皮膚的顏色相同(見圖3)。ind#1和ind#2個體間隔不到一個身長,ind#2明顯處于護送狀態(tài)。而第三頭與前兩頭相距4-5個體長距離。三頭喙鯨表現(xiàn)出同步行為,它們分別進行了三次連續(xù)潛水(淺潛),時間分別約為15.1、16.7和13.7分鐘,第四次為深潛,然后消失。在第二次、第三次和第四次潛水之前,記錄的三次浮出水面的時間分別為1.5、2.0和4.5分鐘。呼吸頻率約為每分鐘10次。此外沒有觀察到其它水面行為。

圖1 鯨浮出水面呼吸,身體輪廓與典型的喙鯨外形相似

圖2 ind#1和ind#2個體表現(xiàn)出相似的體色模式

圖3 在不同光照條件下拍攝的ind#1前部的照片。照片顯示,愈合的達摩鯊咬痕中很少有典型的白色愈合疤痕(見左圖中的白色),而大多數(shù)愈合的疤痕與周圍皮膚的顏色相同(見右圖中小的圓形腫塊)

研究人員將本次拍攝到的照片與以往擱淺的銀杏齒中喙鯨和德氏中喙鯨的照片進行了比對,獲得了如下認識:1)由于頭部和張口形狀以及體色存在差異,銀杏齒中喙鯨和德氏中喙鯨個體可以很容易地與其它喙鯨種類區(qū)分開來,從外形和膚色來看,本次目擊到的喙鯨應該是銀杏齒中喙鯨或德氏中喙鯨;2)盡管在本次研究中收集到的照片數(shù)據(jù)質量相對較高,但由于物種之間在體色模式和疤痕模式的高度相似性,因此無法對活體銀杏齒中喙鯨和德氏中喙鯨進行準確分類;3)初步收集到的潛水和浮出水面行為的數(shù)據(jù)與在其它喙鯨中觀察到的數(shù)據(jù)相似,這表明銀杏齒中喙鯨和德氏中喙鯨的遇見幾率和可接近性可能與其它喙鯨類似;4)未來的研究應該證實在銀杏齒中喙鯨和德氏中喙鯨標本中的唇線凹痕是否是正常存在。事實上,唇線凹痕有可能是由于漁具或海洋垃圾造成的。

南海-東南亞海域的喙鯨非常容易受到海洋垃圾的危害,因為該海域是全球海洋塑料垃圾污染的主要區(qū)域之一。據(jù)國際捕鯨委員會的科學委員會觀察,與其它喙鯨相似,銀杏齒中喙鯨/德氏中喙鯨還可能很容易受到來自海軍聲納和地震研究的聲音影響。因此,迫切需要進一步了解在南海及整個東南亞海域鮮為人知的喙鯨種群的分布、數(shù)量和結構,以便科學評估各種潛在威脅對這些動物的影響。

(原題為《深海所研究團隊在南海發(fā)現(xiàn)神秘喙鯨》)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司