- +1

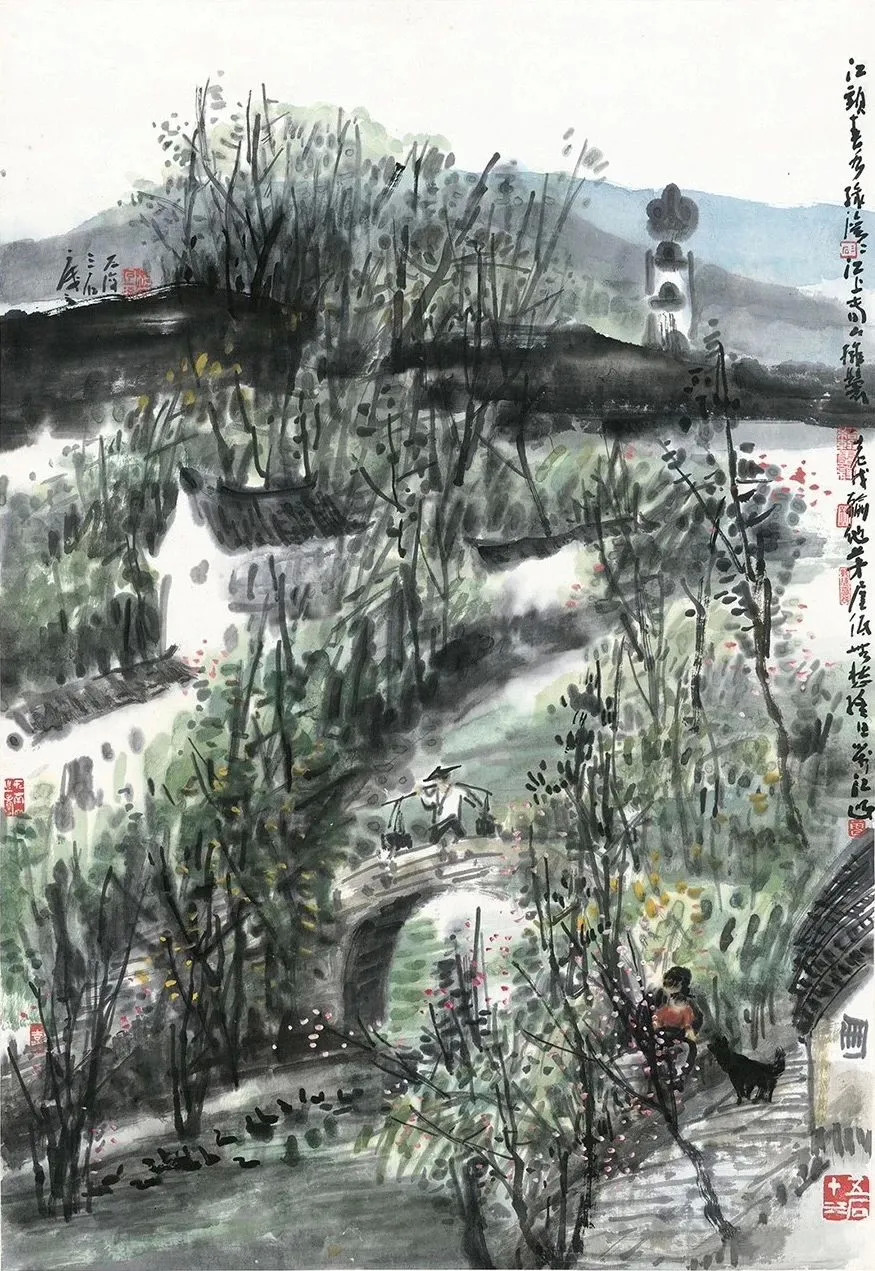

曾宓:認識自己,是藝術的第一課

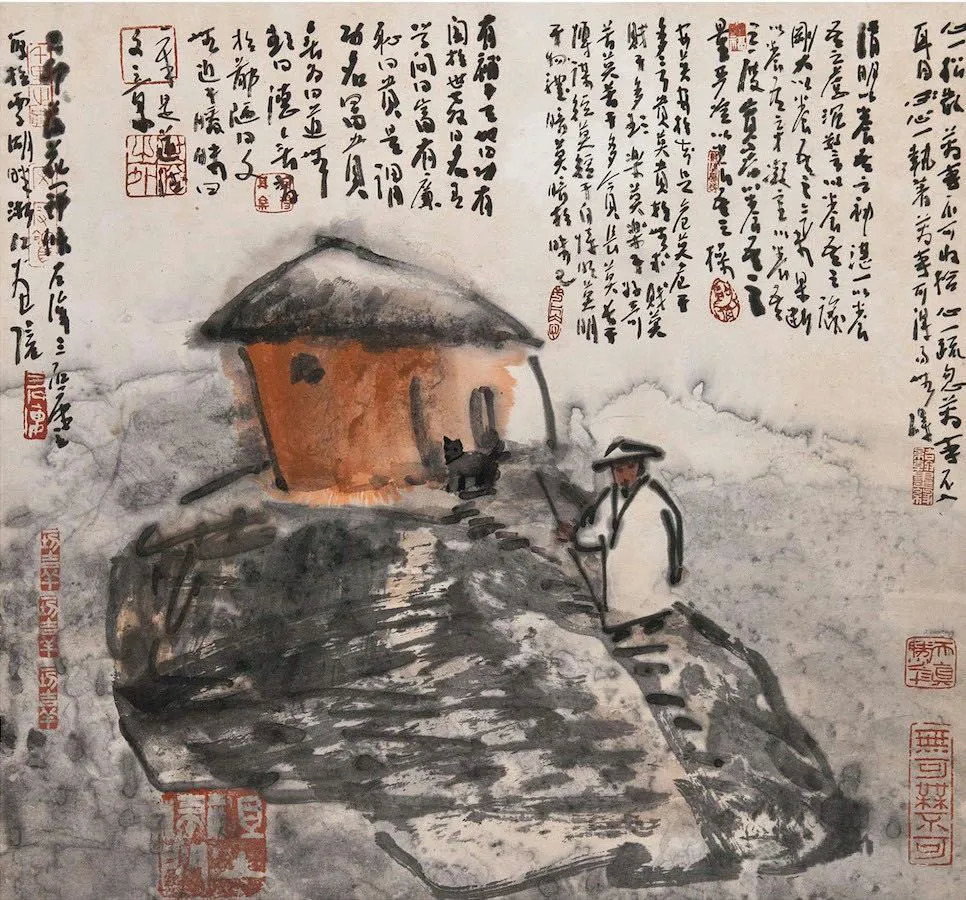

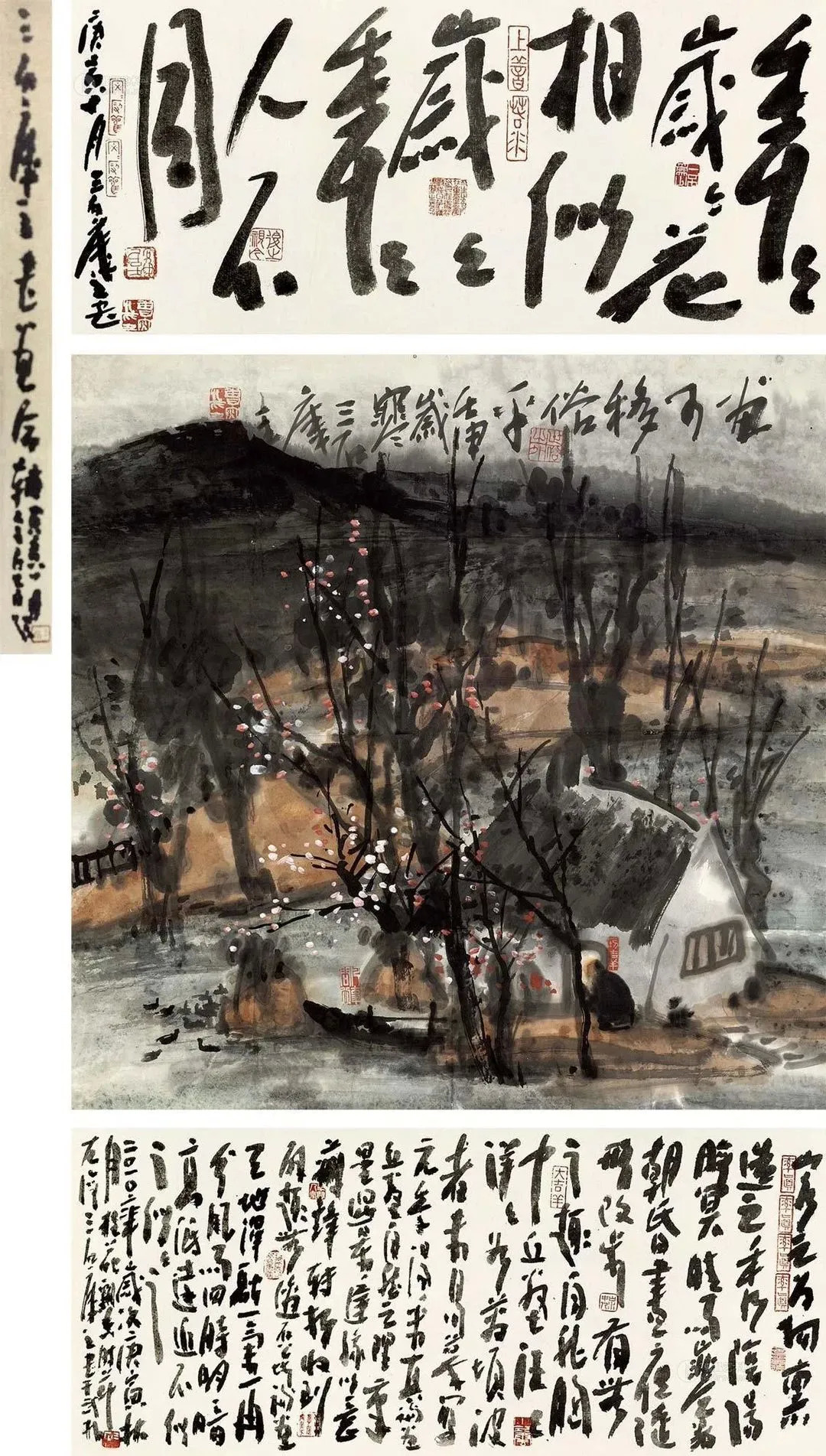

每每見他,總是一襲白衣白帽,如同他的畫一樣,藝術純粹的一塵不染。

習畫之人都知道,研習繪畫的過程,好似修行。而他就如同得道高人一般,從晨曦中走來,留下一個耀著光暈的剪影,落落欲往,矯矯不群。他是值得敬重的,他就是曾宓,山水畫當代的守望者。

三石樓主

Sanshi Louzhu

曾宓

號三石樓主

1935年生于福建福州

1962年畢業于中國美術學院中國畫系

1984年調入浙江畫院為專職畫家,一級美術師。

中國美協會員,浙江畫院藝術委員會委員,國家一級美術師。

中國美術家協會會員。

曾宓藝術札記

我說不清自己的藝術觀念是什么。這或許就是中國藝術的隨緣性注入夢幻的現實。黑格爾。好在這不一定是件壞事,因為理念有時會干擾感覺的演化,阻隔想象力的自由馳騁,繪畫也就缺少了活生生的靈性。

繪畫是一種說:“最杰出的的藝術本領就是想象。”沒有想象力,就無法塑造美的體像和境界,而沒有生活也就談不上藝術的想象力。

我也曾經迷戀過技術,追求嫻熟的技能。后來我才知道繪畫的技藝只是一種表現能力,就藝術效果而言,是屬于低級趣味。只有將這些技術融進感覺,升華為感悟中有機的組成部分時,才能真正發揮技術的作用。審美感覺決定了人的關注品味,它是知識結構上的特定品質和個性定位。在生活中,關注的品位高,才能利用好自己的美感經驗,不斷捕捉生活中有價值的現象,不斷積累感受,從而提高藝術的判斷和構造能力。

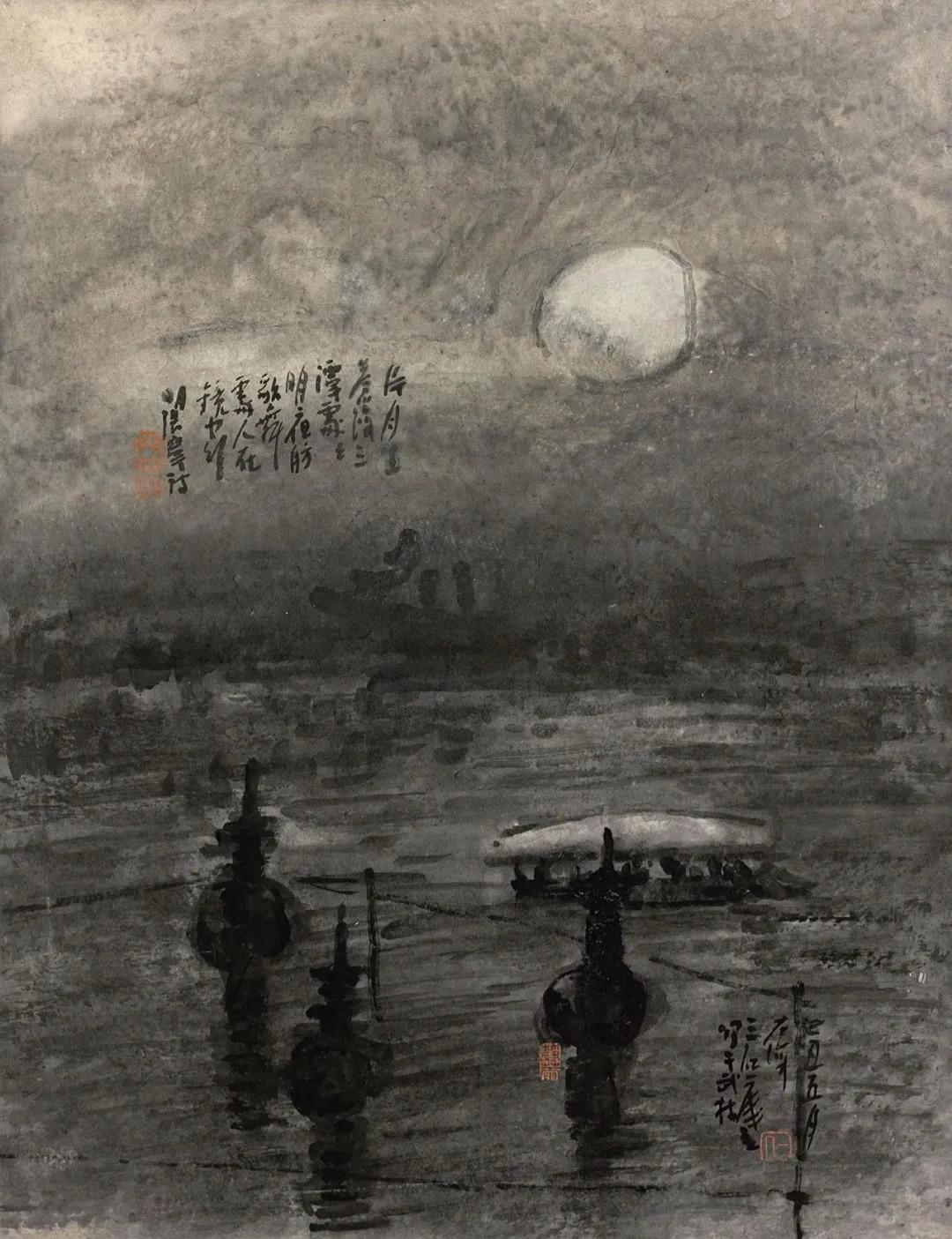

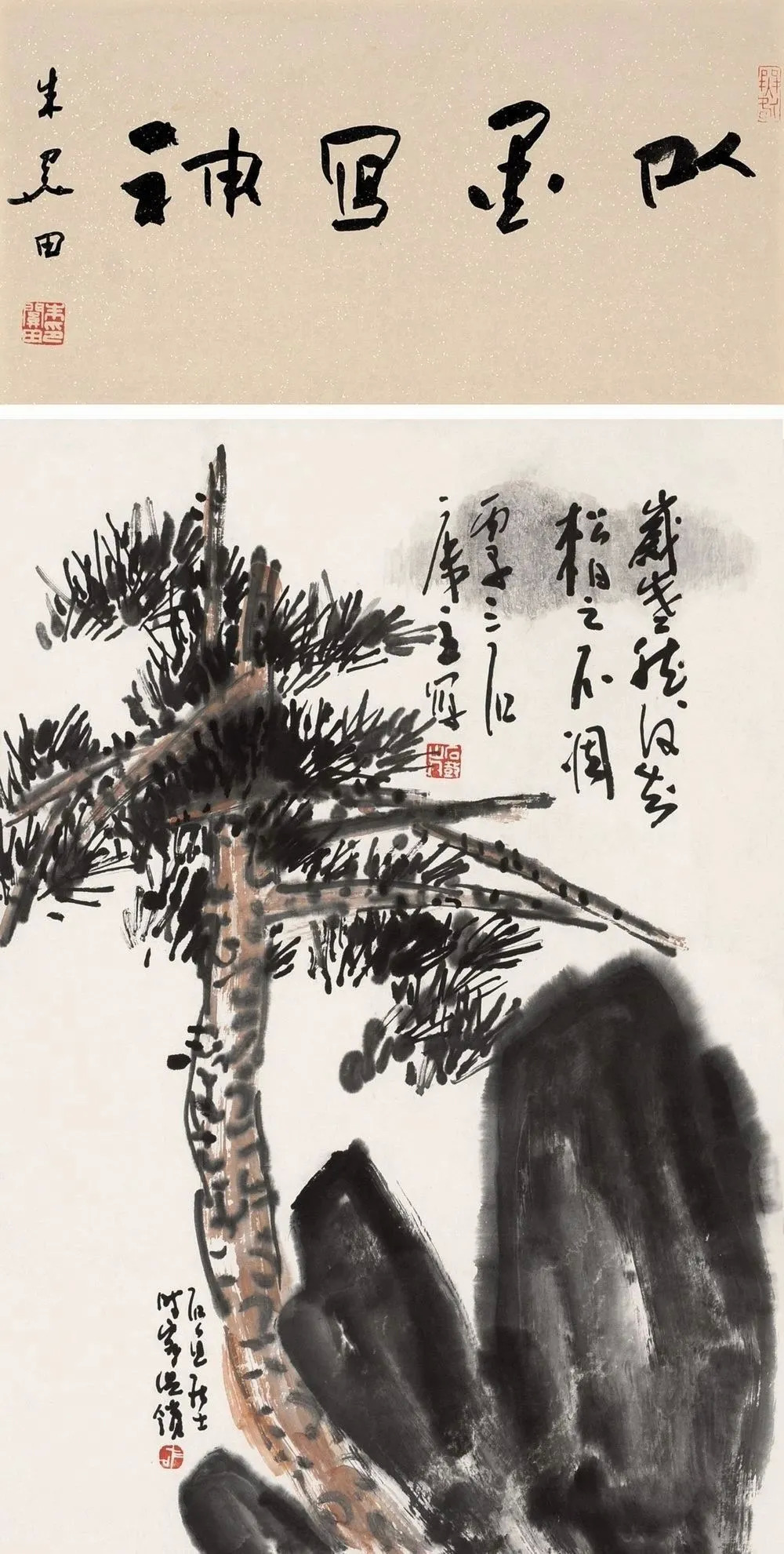

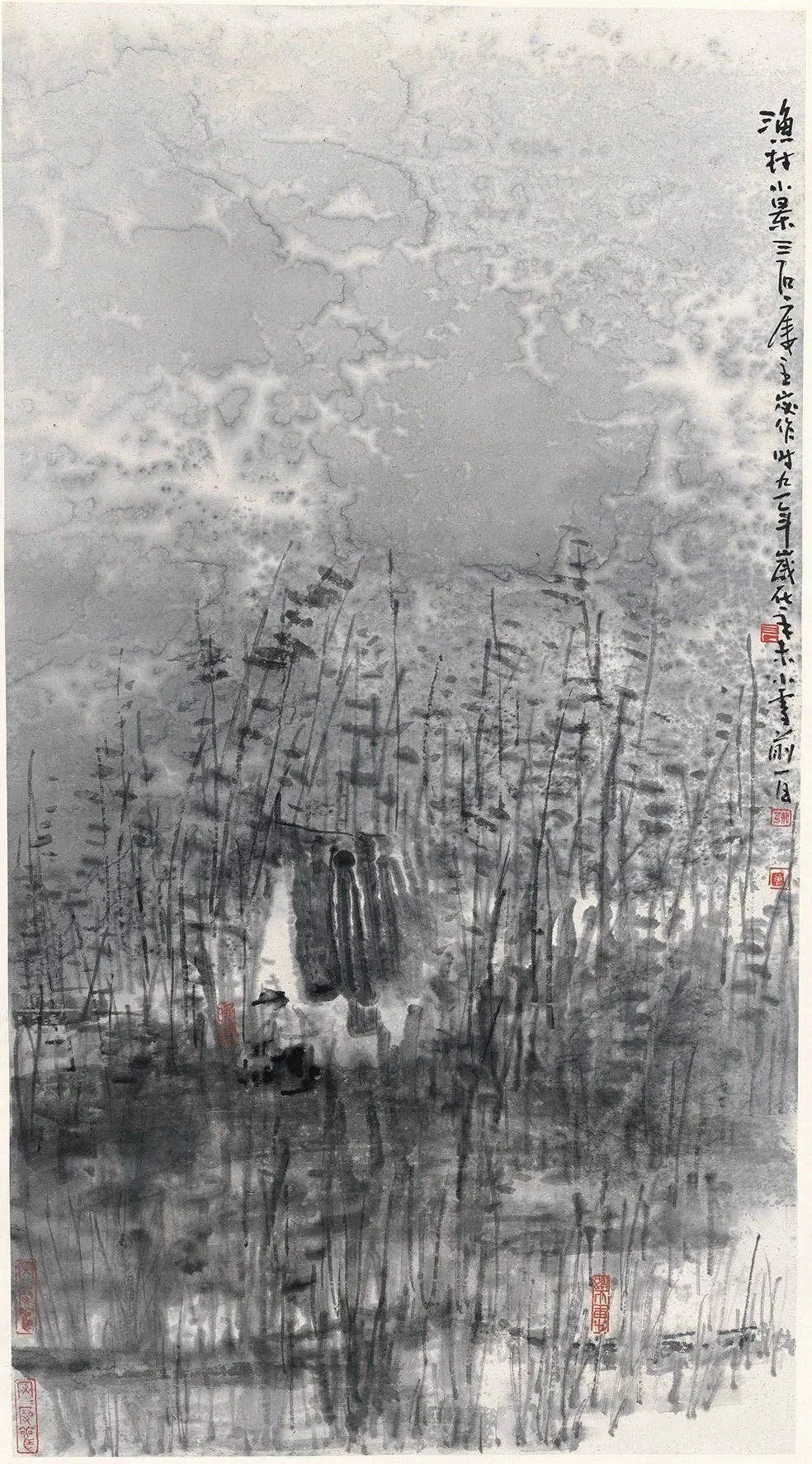

現在的國畫,似乎有點兒走過頭了。冷靜地權衡一下古今中外的藝術,我還是喜歡“天人合一”的意向表象。通過自然界多彩的自然屬性,表現主觀人性的個體化體驗,以簡約的筆墨進入純凈的藝術境界,這是東方畫家卓越的貢獻!對人的直覺能力而言,自然的形態在審美活動中最能激發人的直觀想象力。也可以這樣說,人的感觀能力,原本是自然界直接培育的。人們樂于接受和容易理解形態的自然屬性,這是人與生俱來的天性。正面地對待自然,更有益于人類性格的健康發展。

當然,從哲學上看,畫家不可能沒有觀念。只是這種觀念實在特定的背景下自然形成的。中國的畫家,從屬于中國的地域觀和文化觀照。畫家的天職是熱愛人民、熱愛生活和生命,直抒性靈,以情感人,而不必為自己去尋找或“制造”一種觀念。

人類的藝術形態,不是簡單的社會經濟基礎的反映,它有獨特的自我完善的內在規律,它只依附于人的情感以及表現情感的視覺形式。所以原始的巖畫可與當今最偉大的大師手筆相提并論。不認識繪畫本體語言的價值所在,必然會走向技藝化,或者墜入哲學的新觀念、為流行哲學口號所誤導,最終必將折戟在技藝或觀念上。

唯一不需要改變的是語言和視覺方式。

藝術作品對任何觀賞者概不拒絕,但藝術真正的知音者寥若晨星。

當人們還沒有文字的交流手段之際,視覺領悟形象和形態的語言能力便成為主要的感知手段。視覺對于形象的判斷和感受力優于通過文字和口語。

“取象曰比,取義曰興”語出皎然《詩式》,即劉彥和所謂“比顯興隱”之意。可見興之來,必依托于形象。

好的畫家啟發人的美感,壞的畫家利用人的愚鈍。

知覺不同于感覺。知覺是感覺的前提。感覺受聯想和想象的參與,動用我們記憶中的經驗和印象之后綜合性的心理狀態。

一種沒有明確科學法則的執法序列,是一切藝術創作的內聚力,這種內聚力只能憑感覺去獲得,或許它比起明確的科學法則如透視法、單一的音樂調性等要高超好幾倍。

音樂,讓理性的操作完成感覺,特別是理性感覺化的時候,才有真正的音樂。

任何藝術更新或大師的出現,都是由感覺的更新開始。

感覺的更新,是提高畫面境界的決定因素,新的感覺是從原有的舊的感覺中建立起來的,感覺由認知水平和想象力組合而成。

對藝術創造,最重要的能力是想象與判斷。想象是無中生有,判斷則是區別與選擇。

文化素質最終直接影響感覺的處理能力,面對各種紛至沓來的視覺因素,感覺處理的速度和水準便是決定性的了。感覺處理也即意識和文化品位的選擇。

當今藝術形式之復歸,并不證明古人的超凡的視覺能力或藝術概括力,而只能歸功于一種朦朧的藝術感覺以及恰到好處的表現力。能從古藝術品中看到更多的藝術價值的因素的慧眼,當然屬于現代藝術家。我們可以從古人那種創造性中學到的東西,只限于:表達的愿望和表現的手法、質樸內在的意念,僅此而已。

自我感覺是衡量人的文化素養的最直接有效的標準。

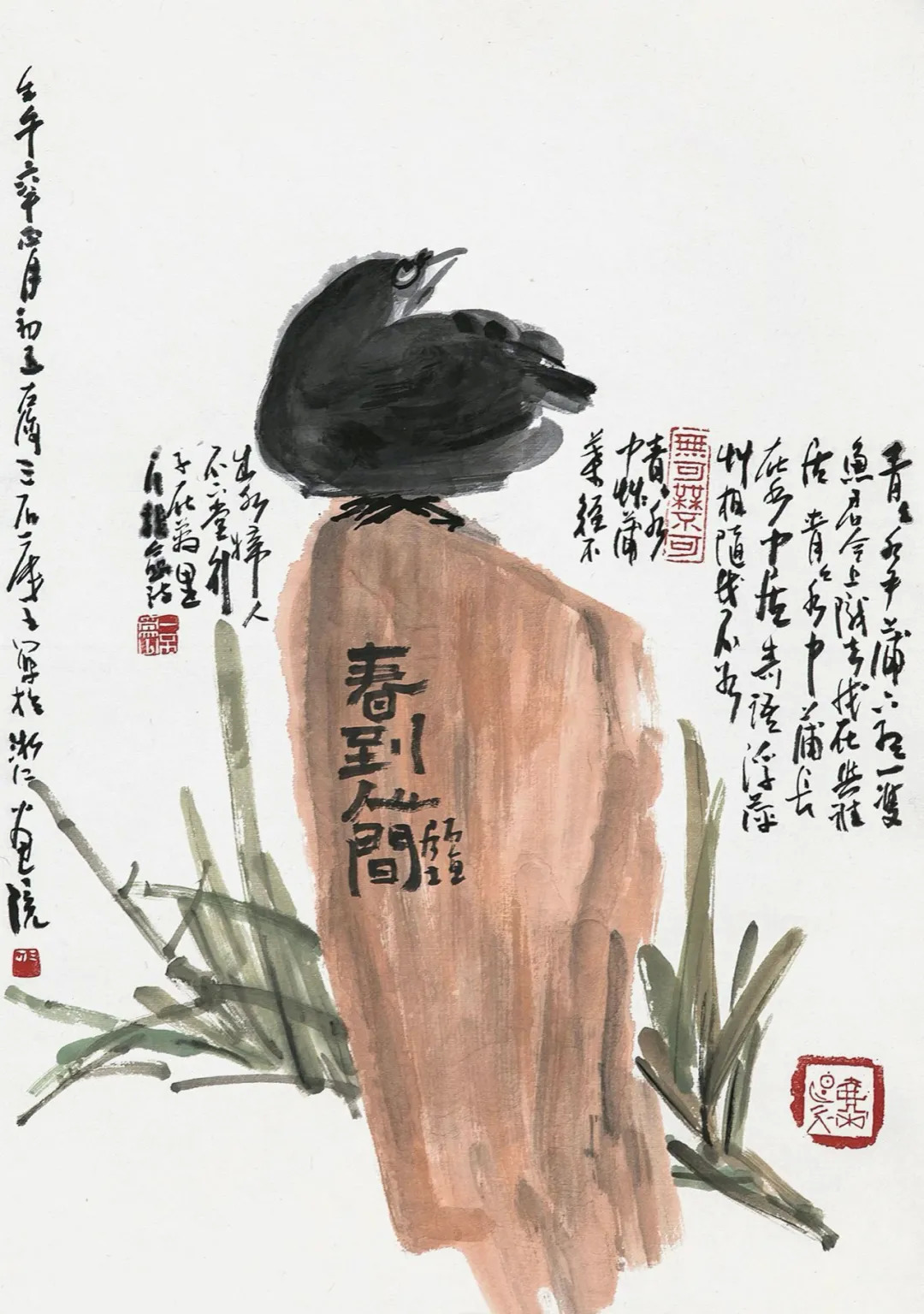

善于利用形象自由變體的天才,不但能汲取古人或他人的詞匯,還創造自己的語言;不但能表現生活環境和個人性格與經歷的種種體驗和感受,甚至表現了超越時代和個人一般生活、性格、只是的范圍,表現了超越現實的審美意識。

人最豐富而可貴的方面就是感情。而繪畫是表現這方面最為直覺而多樣的。所以,坦誠與真率便自然成為藝術表現中最珍貴的內容。

真是信的基緣,信是愛的橋梁。

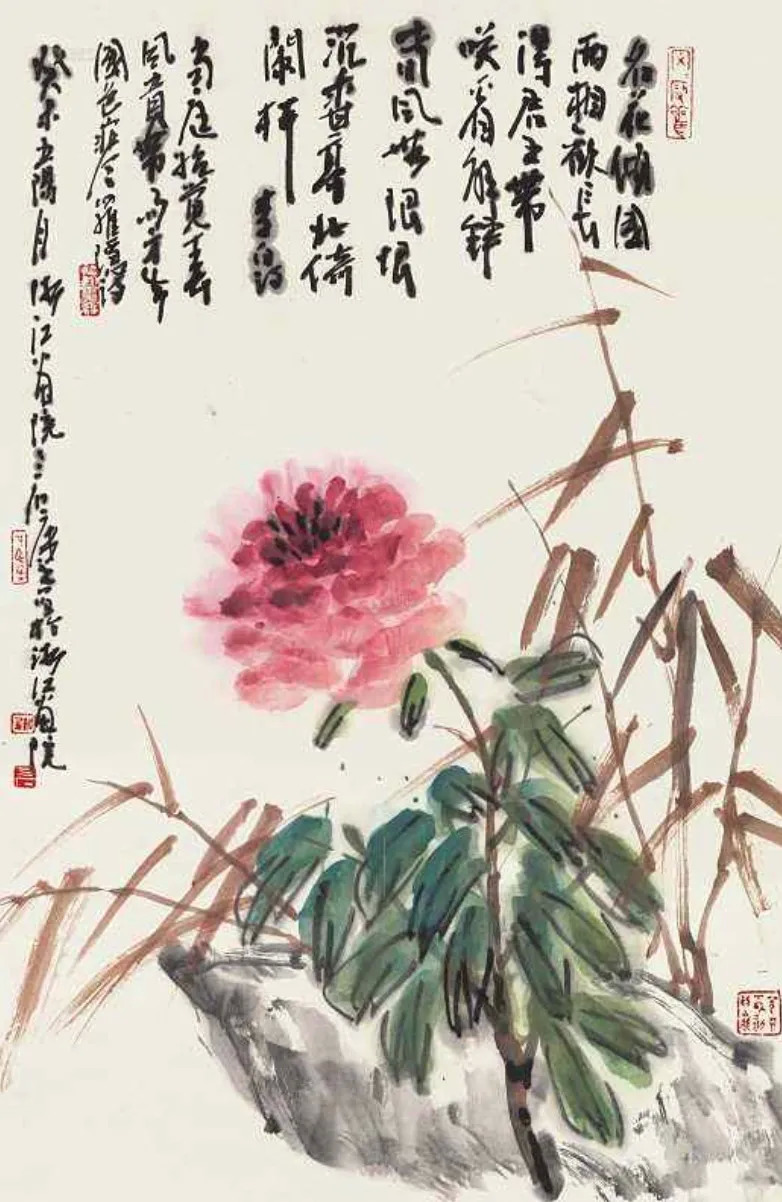

人類幾千年可供畫家永恒留念的固定因素,只有自然美。她是各種風格的母體,千姿百態的藝術創作,是千姿百態的大自然在瞬息萬變中永存的“真”,是藝術美取之不盡的源泉。

波德萊爾說過“美總是奇特的”,所以,它才能招來關注并影響甚至征服觀眾。

美是一種奇特的現象,它既是人類天生就能直覺感受到的,又是不斷變化著美的界定的特殊現象。

自從嬰兒時期開始,人就會自覺偏愛一些面孔和善和漂亮的……在生活中人們對各種自然屬性的偏愛和事物基本上是一樣的,比如:星月、花木、藍天、白云,直至于貓犬……

因為美有著客觀基礎,透入這層基礎融入情感和德性之后,美就開始模糊起來,這種模糊意味著美德賦有的魅力,開始滲入美的直覺判斷中去,也即后天的思想和情感的因素和美攪拌在一起了,所以,美的界線隨時隨地隨人在變化著,直至無窮……此也即由于愛(包括聲音、風度、智力)而使對象更加美麗的原因所在。

但是,我們搞藝術的人,最好不要走得太遠。充分正視美德客觀基礎的重要作用,才能最大限度地滿足人們對美的普遍的渴求,這正是中國審美觀的巨大優越性所在——形態的自然屬性,天人合一的美學的中心環節。

畫家的天賦決定了他的氣質和美感品味。而成功與否最最重要的即使美感品味。

美感品味與文化素養分不開,但絕不是一回事,有的畫家文字不識多少,但美感品味很高,而且來自窮鄉僻壤,這就是他的天賦不俗。

藝術之可貴在于以情感人,如今的藝術徒有哲學的強度而缺少生活的密度,所以難為大眾接受。

一切感情最終都可以追溯到人的生理和心理的機制因緣。

人體的自然結構,是人類在長期進化過程中與大環境搏斗的產物,是上帝的杰作。按照唯物辯證法“存在決定意識”的觀點,人體現在的比例和組合,是類人猿在直立行走之后,在長期奔競之中優勝劣汰逐漸形成的。長腿善跑,細手靈巧,豐滿的胸脯、結實的臀部都是因為生育和繁衍的需要而生成。因此,也決定了我們的審美觀。藝術雖然要高于生活,但在審美上有著傳統的美的底線,所以我們對幾千年前古羅馬的維納斯雕像才會贊不絕口。

在以情感人的藝術創作的長河中,每個歷史時期只能留下自己新創造的一部分,而這一小部分是能夠起到把過去的藝術傳統和未來的企盼聯系起來的作用。

準確并非真實。畫家處理對象的不真實,乃是一種需要而非無知。

你難道不曾發現,當形象與現實發生反差時,想象才有萌生之地。

當畫家在白底上作畫時,憑想象之馳騁,一直是掌握著主動權。由于多種因素如色、點、條、形的出現,互相之間的自然關系抬頭了。原來的主動逐漸變成了被動,由應變支配著處理,且大有招架不了之勢。這時,感覺是決定是否成功的最后力量。

藝術家的直覺需要信息和知識修養的充實和升華,只是知識和信息不能直接作為藝術表現罷了。

不斷適應調整,不斷升華的形態,就是自然的、最美的形態。

我們的口頭語言,只表達不到一半的感覺和感受,我們的知識和覺悟更是對自然現象的一知半解,而所謂的藝術理論家則把難得獲取的真善美,顛倒玄弄,自迷于最荒誕黑暗的一面流程……

最重要的是對藝術的態度。它是總體的設計,而非單一畫面效果,這自然是關系到人品和修養、學問的了。

兒童畫更多的是心理活動,這是從兒童自己過去的直覺經驗得到的總結。也可以說是一種概念,是平時表象的積累和低能的表現(手法)的高度的統一。

氣質是精神境界升華的動力和純樸超越的本能追求。

在以直覺感受為主要活動(欣賞)形式的藝術作品中,過量地進行哲學推理,會破壞感覺直接感知的平衡活動。這種平衡態勢是有益身心健康的重要的活動過程。因為人的生理機制在對待直覺的信息容量上,存在著限制,所以藝術欣賞多在舒緩的協調的自然的有節奏感的旋律中進行。

作為視覺藝術,人有著崇尚自然簡樸的天性和追求,或許這也是人類自身生存的需要:對哺育人類發展的環境,保持清醒的視覺,對天真清純的視、聽覺有一種安全的歸宿之感,余味無盡。對物質存在的本質性有著清醒的覺悟。這正是中國悠久而漫長的繪畫藝術在現代高科技時代仍具有巨大魅力的原因所在。

新技術新材料的發明,可以開拓新的表現氛圍,但不能也不應改變人們與生俱來的對藝術欣賞的本能追求(包括對方式方法的本能制約)。這也正是現在人們仍然喜愛古代五聲樂器演奏的原因所在。簡樸的表現工具的表現,具有更多的主觀想象。每一次的技術革命,都只是向“逼真”的模仿靠近一步。好在大千世界的自然萬態,層出不窮的逼真性永具怡人耳目的一面。

氣質修養,決定了審美定向和對生活現實的濾取功能(大出大入)。

認識自己,是藝術的第一課。

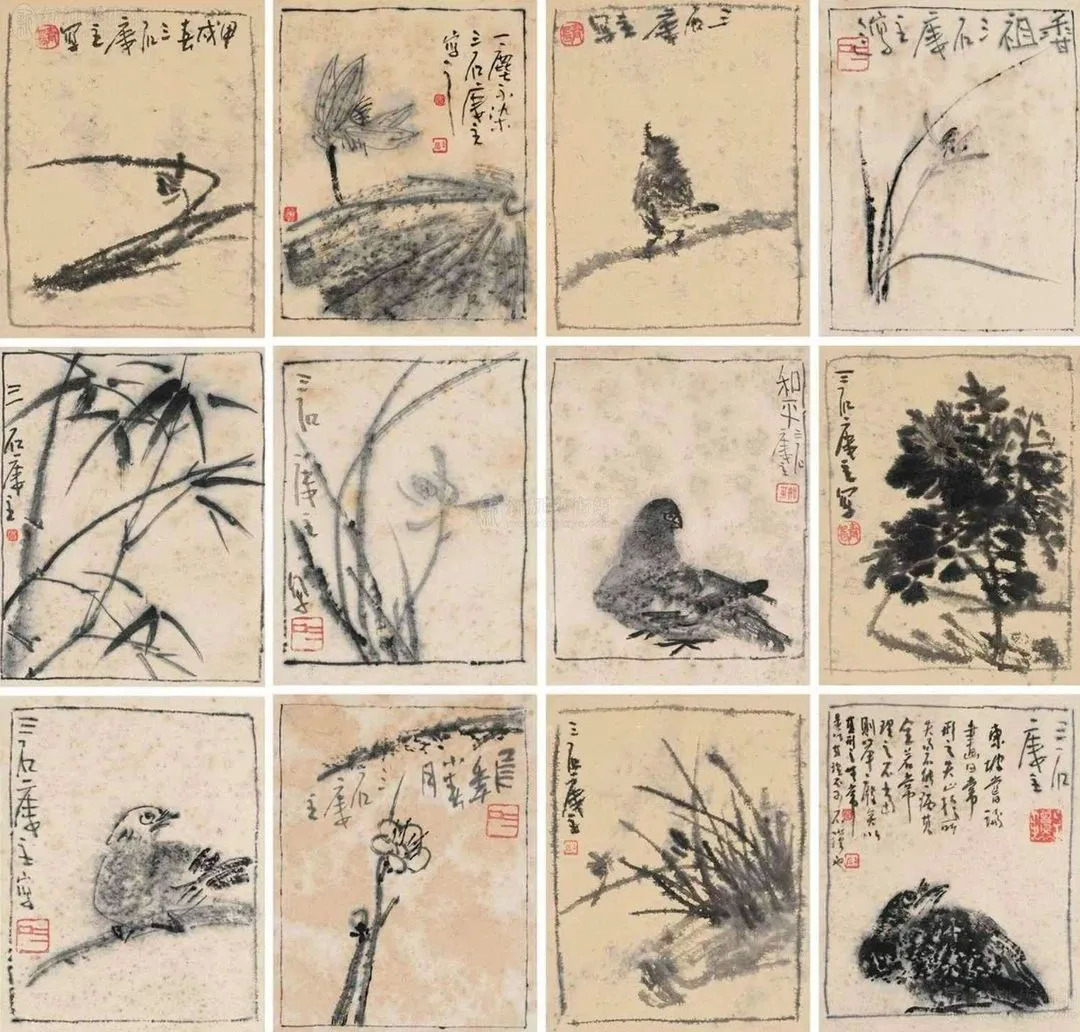

花鳥的自然屬性,取之一動一靜,便于升華精神上的象征或圖騰,使賦予人文的內涵成為緣物寄情的符號。

作為視覺對象的真,是難以超越的。它除了形象之外,還有色彩,更不用說那流動的線條的交叉組合也是自然界一種真的存在。

繪畫藝術固然是一種復雜的社會現象,由于它是因人的感官知覺條件而存在。因此,美有一定的限度和范圍。

第一、凡是人的感覺所無法把握的,就不是美的;

第二、凡是不能得益于人的情感的,也就不是美的。因此,審美得以存在的條件,才是藝術得以存在的條件。能在審美經驗上,產生創造性共鳴的,才是真正的藝術。

一位中國臺灣畫家談到他對非洲原始藝術的看法,對我們是一次有益的借鑒:“生活在當代文明的畫家,愿意接受古代藝術的洗禮,這是對自然神秘的回歸,也是對人類最深一層赤裸裸的向往,那些和天空泥土互相融合的精神國度,不是昌明科學可以取代的。”

唯藝術無國界,也唯藝術無落后與先進之分。

藝術的實質是人的情感,以及表現這情感的方法。人因共同的生存和發展的規律、統一的社會性,決定了人的共同情感、共同的感受能力、共同的藝術語言。

人除了具有模擬自然的天性之外,對古老藝術和傳統手法所喚起的溫故念舊之情,是特別偏愛的。這種藝術,不但生活經驗跨度大,它那凝練的手法和純樸的形象,所記錄的人類自身的烙印,是直接還原于人的精神本質的表現。為什么無視這種已經存在的事實,為什么要畫那些連自己都不理解的符號游戲?

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司