- +1

《光之子》廣州首映?| 藏地少女尋父記

原創 凹凸鏡DOC 凹凸鏡DOC

當世界逐步開放,當生活變得多元,所謂的親情變得淡化,甚至造成了不公的命運,但是正如梅朵對于故鄉和家的尋找一樣,其實在每一種現實面前都需要一種反思,都需要一次尋找。“電影命名為《光之子》,寓意是在高原上的藏區孩子們,他們生活在這個地球上離太陽最近的地方,祝福他們會擁有非常光明的前程。”卡先加如是說。

《光之子》:低頭思念,不如抬頭仰望

作者:五行缺水

他們在踢球,他們在嬉戲,他們在低頭練習書法,而13歲的梅朵嘎布卻獨自坐在福利學校的草坪上,她抬頭看著天,看著太陽,歌聲響起。“金色的太陽,銀色的太陽,多么溫暖的陽光……”沐浴在陽光中,沉浸在優美的歌聲里,作為“孤兒”的梅朵似乎感受到了太陽的溫暖,而在這抬頭仰望而看見的世界里,她也將慢慢成為“光之子”。

最后的溫暖對于梅朵來說,其實是一個從他們到自我,從低頭到抬頭的過程:他們是和她一樣的孤兒,不僅父母離異,而且缺失了父母的愛,但是梅朵卻從他們的世界里走出來,而走出來就是從低頭到抬頭的轉變。因為苦悶和獨泣而低頭,低頭指向的思念是因為現實的缺失,而在抬頭仰望的時候,就變成了對未來的期許,陽光照耀著自己,成長便是一個可以充滿溫暖的故事。

導演卡先加說:“我覺得梅朵渴望愛以及被愛懷抱的這種感覺,就像渴望陽光一樣,渴望溫暖。在渴望溫暖,渴望愛、渴望家庭,這一系列溫暖的東西后,在一定程度上她已經成為了光的孩子。”——但是,從他們到自我,從低頭到抬頭,從缺失愛的人成為光的孩子,這個過程對于13歲的梅朵來說,又是那么的艱難,甚至充滿了太多的淚水。

已經13歲了,從小和外婆外公生活在一起的梅朵雖然有長輩的愛,但是這個家對于她來說,就是一種缺失的存在。從小父母離婚,父親帶著姐姐離開,而梅朵的媽媽再婚嫁給了另一個男人,留在年邁的外公外婆身邊,雖然父母都還健在,她卻成為了“孤兒”,這種帶有諷刺意味的生活便是梅朵口中所說的命運。

梅朵和妹妹

“多么希望一家人和睦地生活在一起,但不可能,著就是命運吧。”梅朵曾經發出這樣的感嘆,那時候她已經去牧區見到了朝思暮想的爸爸,她甚至已經看到了被陽光的陰影遮住的出生地——“春季牧場”,但是剛點燃起的希望就變成了更大的失望,因為還是要回去,回到孤兒的生活,回到父母不在身邊的日子,回到現實鋪展開的那個地方,一種永遠不可能的缺失生活就是梅朵的命運。

在缺失的世界里,梅朵總是低著頭:一開場在鏡頭前梅朵撫摸著外婆的頭說:“我以后肯定會報答外婆的。”祖孫之間充滿了溫馨和愛意,但是一說起爸爸的時候,梅朵便說她從小就想念爸爸,“但不知道自己有個爸爸”,外公便在旁邊說了一句:“她從小就被拋棄了。”梅朵轉過身去,躲著鏡頭,但是那時的她一定是噙滿了淚水。

當好不容易在外婆外公的同意下去縣里見爸爸,這是她有記憶以來第一次見到爸爸,當爸爸出現在她面前,梅朵卻不敢看他,低著頭走到爸爸身邊,當爸爸拉起她的手,依偎在爸爸身邊的梅朵依然沒有抬頭,是爸爸讓她抬起了頭,低頭的梅朵也許不敢相信眼前出現的就是自己朝思暮想的爸爸;當在牧區爸爸家里認識了那些從未謀面的奶奶、姐姐和弟弟,她送給他們自己買的禮物,當爸爸擁抱她說:“爸爸以后會經常去看你的。”此時的梅朵再一次轉過身去,低著頭撲在沙發上,當聽到爸爸說還會去看她的時候,她也一樣在鏡頭之外流下了熱淚。

低頭的梅朵,是沉浸在一個人的悲傷和喜悅中,當梅朵做出這個動作的時候,實際上是一種在場的“不在場”:她躲開了攝像機的捕捉,躲開了眾人的目光,而她真正想躲的是那一種叫命運的東西:為什么一出生父母就離異而再無和睦一家的感覺?為什么在自己病重的時候父母都不在身邊甚至差點死去?為什么被拋棄的自己變成了一個孤兒?

低頭而發出的“為什么”,“為什么”背后的命運,都構筑了梅朵缺失的現實,而這種缺失指向的是一種過去,也正因為過去帶來的缺失感,梅朵才慢慢學會了堅強,才慢慢開始了成長,才慢慢抬頭仰望太陽——梅朵嘎布,藏語意為“白色的花朵”,就像她的名字一樣,當她對著太陽將一只小手抬起,并用手指圈住太陽的時候,她其實就是化作了白色的花朵,把陽光和溫暖圈進自己的生活中,圈進自己作為“光之子”的存在里。

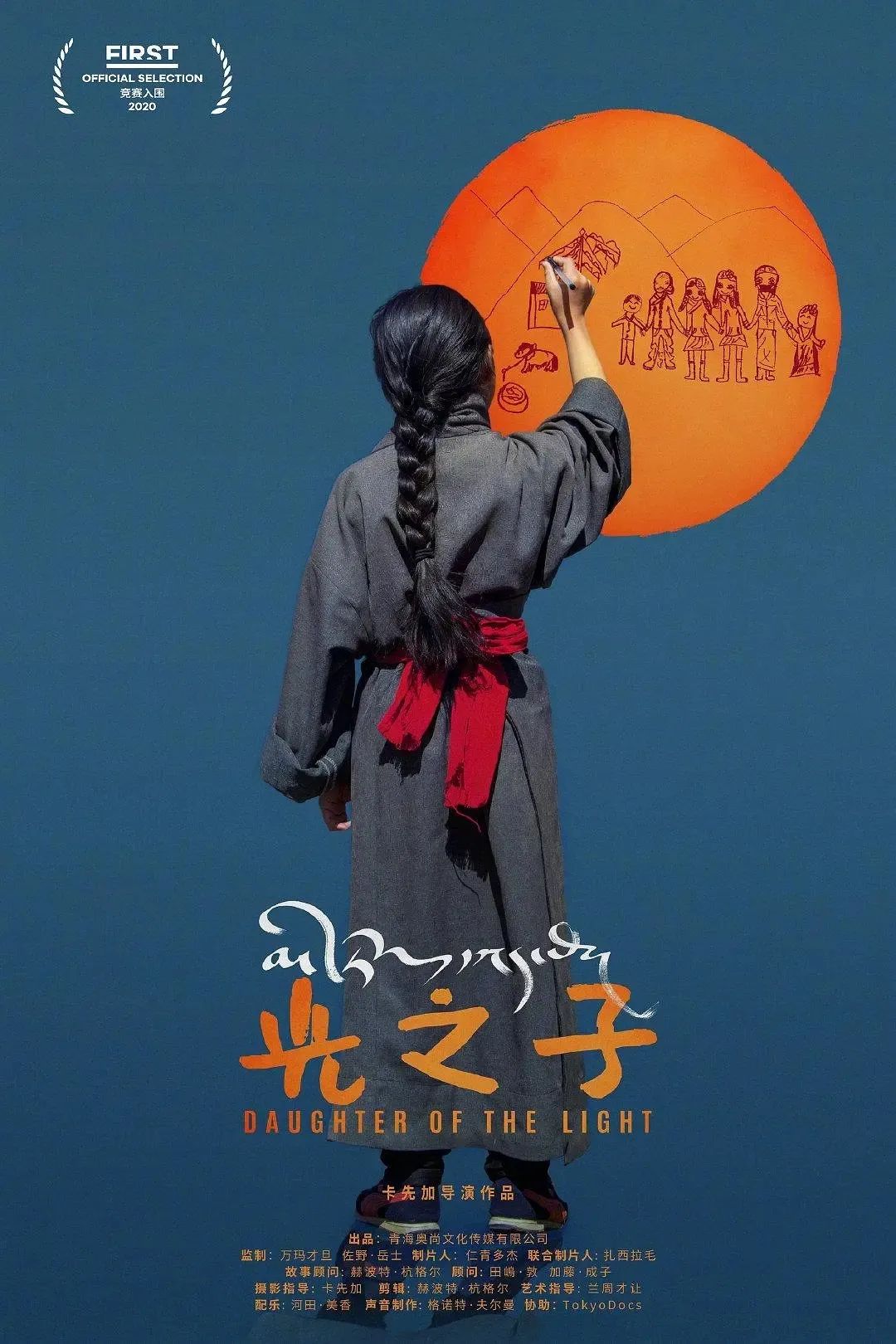

《光之子》海報

而從低頭到抬頭,從缺失到擁抱,在這中間則是漫長的尋找,如果說低頭指向的是缺失的過去,抬頭指向的是擁抱的未來,那么中間的尋找則指向現在——卡先加跟拍的鏡頭構筑了梅朵“現在”尋找的過程,而這個尋找的過程中,關鍵詞就是“爸爸”,而“爸爸”在梅朵生活中不斷出現,也串聯起了那不堪回首的過去和略微充滿希望的未來。

從小沒有見過爸爸,“爸爸”對梅朵來說,就是一個空無,就是一個符號,但是梅朵卻不斷填補這個空無,不斷豐富這個符號:她喜歡畫畫,經常畫爸爸,但是沒見過爸爸的她虛構了一個爸爸,她找到了很小的時候家里的合影,然后照著照片畫下爸爸;她生活在外婆外公身邊,她把外公叫做“爸爸”,以彌補從小缺失了父愛的現實;她總是撥打爸爸的那個電話,雖然電話那頭總是傳來無法接通的提示,但是梅朵卻不放棄,終于那一天她聽到了爸爸的微信語音,從未謀面的爸爸還邀請她去牧區的家。

“就比如一個小孩,沒有和爸爸說過話,沒有牽過手,為什么會想念他?”梅朵真切地發問,人為什么會想念一個沒有見過面的人,對于梅朵來說,這個問題其實一方面在質問命運,另一方面則是敞開了對爸爸的尋找。那個電話之后,梅朵開始一步步接近爸爸,她把那條語音給外婆外公聽,當外公說“是他把你拋棄的,他不配做爸爸”時,梅朵卻倔強地說了一句:“可我需要他。”那時外婆也不讓她去,還說起了梅朵很小的時候患了重病,但是爸爸不在身邊,她差一點死了,但是梅朵也不在意這一切,她只想見到爸爸,恨不得馬上就來到爸爸身邊。

對于爸爸的尋找,并不只是對于缺失的家人的尋找,而是從命運這一層面梅朵想要尋找的是自己的故鄉,自己的家,“到底我的故鄉在哪里呢?”那個雨天,和小伙伴撐著雨傘走到山坡上的梅朵這樣問,雨落在雨傘上,梅朵說“雨聲就是水滴在歌唱”,而俯視著底下的小鎮,梅朵卻無法像水滴那樣唱歌,因為自己從來沒有去過故鄉,在她看來,下面的小鎮只是一個居住的地方,“故鄉就是你出生的地方,這里只是你住的地方,是失去故鄉住的地方。”

梅朵以如此感性和理智的方式,將故鄉和住的地方區分開來,就是將一種過去和現在分離開來,或者是在這種分離的過程中,既有著對于命運缺失的無奈甚至憤然,也在構筑著一個關于故鄉關于家的夢想。所以當她坐上去見爸爸的那輛車,當她迎著風眺望前方,她的尋找就是一種回歸。

梅朵和父親在草原

見到了爸爸,見到了爸爸的親人,也見到了那一片開闊的牧場。梅朵看到了牦牛,和爸爸騎馬,還一起拍照合影,爸爸告訴她她是在春季牧場出生的,然后用手指指著遠處一片留下陰影的地方,說那里就是你的出生地,梅朵坐在爸爸身邊,陽光照射下來,雖然被山遮擋而有了陰影,但是對于梅朵來說,她終于見到了故鄉,見到了出生的地方。而這曾是她的家,曾是她命運的起點,雖然在13年的生命中經歷了太多的離別,但是梅朵現在看見了故鄉,爸爸陪伴在身邊,或許也是一種彌補,于是她開始拿出畫紙,畫爸爸,畫故鄉,畫太陽,畫牧場,畫這里的一切,“我要畫下來,讓它們變成永遠的記憶。”

畫下來的一切都會變成雋永的記憶,而這是唯一可以彌補缺失的過去和破碎的現在唯一的辦法,所以對于梅朵來說,當尋找的歷程結束,當重新回到現實,她其實是用一種再符號化的過程完成了夢想:故鄉的一切都變成了畫中的記憶,形容見到的爸爸“像神一樣”,在了卻了心事的時候,也體會到了幸福。

雖然這種再符號化的過程依然是安慰自己的一個夢,依然遇到無奈的現實:梅朵回來之后,她說還想見爸爸,向外婆外公發脾氣;給爸爸撥打的電話,再一次傳來無人接聽的信息;甚至后來叫“爸爸”的外公患病去世了,養了兩只小老鼠的外婆感嘆:“一個人的時候,時間總是過得很慢。”……進入九月藏區就開始變冷,之后開始下雪了,在福利學校的梅朵沉浸在外公逝去的悲痛中,但是當她一個人看見了溫暖的太陽,內心也依然充滿了希望。

卡先加、梅朵還有奶奶。

從低頭的思念到抬頭的仰望,實際上梅朵就是完成了一種成長儀式,命運是不公的,家人的愛是缺失的,甚至外公成為“爸爸”也是一種錯位,但是只有從那個叫故鄉的地方出發,只有從那個叫家的世界起步,只有從那個叫爸爸的人身上找到方向,就能成長而走向未來,就能看見太陽擁抱希望感受溫暖。

而這種從低頭到抬頭的過程折射的更是一個群體對命運的超越。像梅朵一樣的“孤兒”在藏區似乎越來越多,他們一樣有健在的父母,卻在他們離婚的現實中離開了家和故鄉,缺失了愛和溫暖,其中雖然有手機和網絡等的巨大影響,但是這并非是真正的原因。當世界逐步開放,當生活變得多元,所謂的親情變得淡化,甚至造成了不公的命運,但是正如梅朵對于故鄉和家的尋找一樣,其實在每一種現實面前都需要一種反思,都需要一次尋找。

在低頭感嘆命運的不公時,不如抬頭尋找希望,尋找“水滴在唱歌”的雨,尋找“白色的花朵”,尋找永遠溫暖的太陽,“電影命名為《光之子》,寓意是在高原上的藏區孩子們,他們生活在這個地球上離太陽最近的地方,祝福他們會擁有非常光明的前程。”卡先加如是說。

原標題:《《光之子》廣州首映 | 藏地少女尋父記》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司