- +1

家驢來自哪?東阿阿膠聯(lián)合中國科研團隊為全球驢“尋祖認宗”

家驢到底來自哪里?如何馴化的?

由于缺乏考古證據(jù)和全基因組多樣性數(shù)據(jù),目前人類關(guān)于家驢的進化認識還不完整。為了填補這一空白,來自中國的研究團隊完成了國際首個組裝到染色體水平的家驢基因組參考圖譜,并分析了126頭家養(yǎng)驢和7頭野驢的基因組。

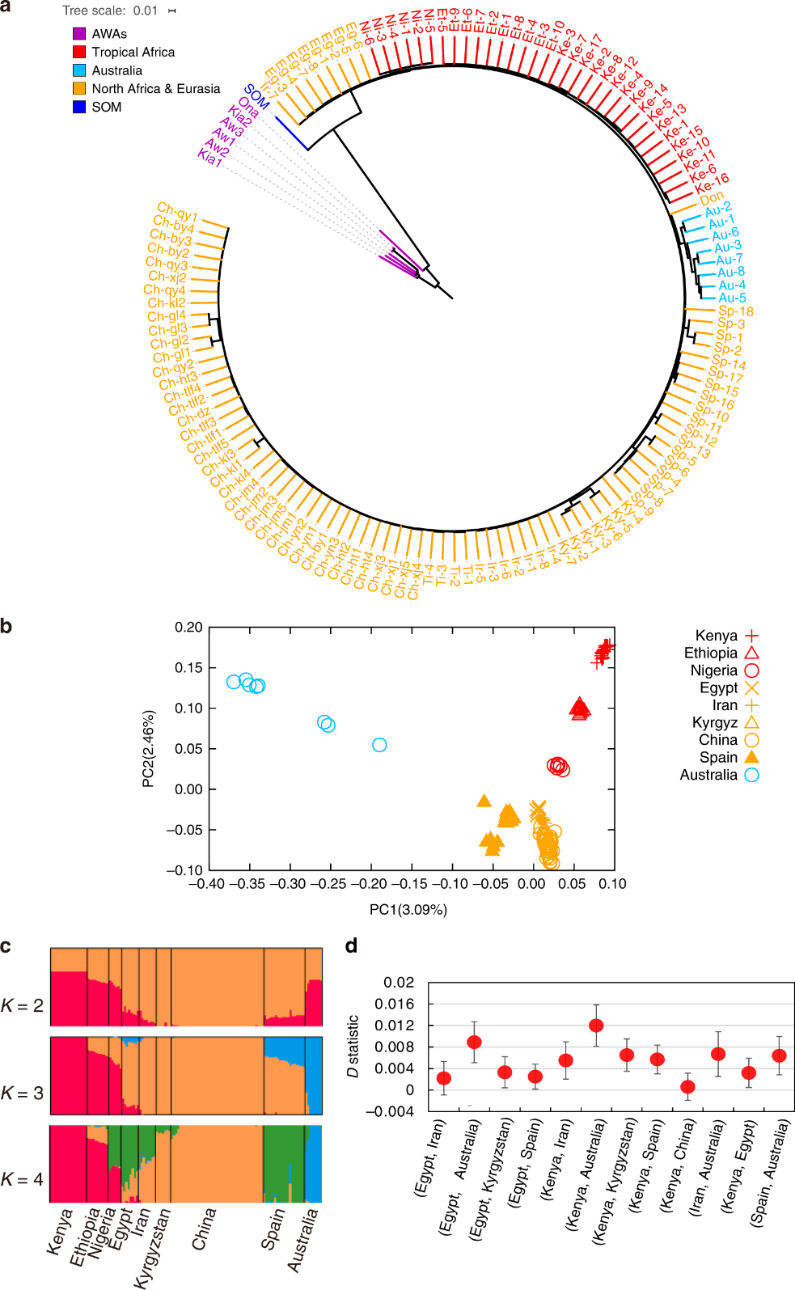

前述研究歷時6年,完成了家驢的“尋祖認宗”。研究發(fā)現(xiàn):世界上所有家驢均起源于非洲野驢。種群遺傳關(guān)系分析進一步表明熱帶非洲家驢群體與非洲野驢關(guān)系更緊密,埃及家驢群體次之,這表明家驢可能被馴化于熱帶非洲,隨后通過埃及擴散到歐洲、中亞及東亞。

非洲野驢

全基因組范圍的變異位點為研究家驢種群演化歷史提供了全面信息。研究團隊發(fā)現(xiàn)家驢在演化早期具有與非洲野驢相似的種群變化歷史,而家驢在從非洲野驢中分離出來后,不同群體間仍然具有高度相似的種群演化歷史,說明家驢的起源比較單一。

家驢群體結(jié)構(gòu)及基因交流分析

6年前,也就是2014年,山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院奶牛研究中心與東阿阿膠股份有限公司(000423)發(fā)起了“德州驢基因組開發(fā)及其產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用”項目,聯(lián)合華大基因(300676)等多家國內(nèi)外單位,成功破譯德州驢基因組,獲得國際首個組裝到染色體水平的家驢基因組參考圖譜,研究成果于12月9日在國際期刊Nature Communications上在線發(fā)表。

研究者還研究了毛色的遺傳基礎(chǔ)。野驢的毛色呈淡灰色(暗褐色表型),而家養(yǎng)驢的毛色未呈淡黑色或栗色(非暗褐色),這可能是在馴化過程中形成的。研究還發(fā)現(xiàn)非暗褐色表型是由TBX3基因下游1 bp的缺失引起的,該基因的表達減少并抑制色素沉積。

驢和馬的馴化極大地增強了人類的活動能力,大大促進了遙遠區(qū)域間的貨物貿(mào)易。此前學(xué)者普遍認為,驢的馴化始于非洲的熱帶或亞熱帶地區(qū),但這一過程的確切時間和確切地點仍不清楚。

在埃爾奧馬里(距今6800-6500年)、Maadi(距今6000-6500年)和Abydos(距今5000年)的埃及前王朝遺址中,人們均發(fā)現(xiàn)了家驢的考古遺跡。然而,驢馴化的確切時間仍然不清楚,因為考古學(xué)家還在亞洲也門的Ash Shumah遺址發(fā)現(xiàn)了非洲野驢和早期馴養(yǎng)驢的遺骸,時間可以追溯到距今大約8500年前。

另一方面,家驢馴養(yǎng)中心的確切位置仍然存在爭議。在埃及阿比多斯法老墓葬群中發(fā)現(xiàn)了具有5000年歷史的驢骨架,這些骨架帶有典型的轉(zhuǎn)載損傷,這為驢可能是由非洲尼羅河流域的埃及村民馴養(yǎng)的提供了證據(jù)。另一種說法是,驢是由來自非洲的游牧民族馴養(yǎng)驢,作為應(yīng)對撒哈拉沙漠日益干旱(距今7000-6500年前)的一種策略。最近一項基于微衛(wèi)星數(shù)據(jù)的研究則支持了后一種假設(shè)。

重現(xiàn)家驢馴養(yǎng)和擴散歷史的主要限制之一是缺乏考古遺跡,以及刻畫驢的巖石繪畫、文本記錄或雕刻等。在撒哈拉以南非洲,這些東西更是非常罕見。人類學(xué)家的解釋是,可能與馬和駱駝相比,驢在當時的人類馴化的動物中地位較低,不足以入畫。還有一種可能是,家驢的擴散最初是緩慢而分散的,只有隨著長途貿(mào)易的發(fā)展,家驢的存在感才有了實質(zhì)性的增強。

先前的研究表明,極度瀕危的努比野驢和已滅絕的索馬里野驢的親戚,可能是家驢的野生祖先。然而,這些發(fā)現(xiàn)完全依賴于對線粒體DNA (mtDNA)變異的分析,它只代表母系血統(tǒng)。

所有野驢,都顯示為暗褐色,其特征是色素淡化結(jié)合一些深色的身體區(qū)域例如背部條紋。相比之下,非暗褐色的毛色,如黑色和栗色,在家驢身上很常見。在馬中,暗褐色表型是由被突變損害了TBX3轉(zhuǎn)錄因子來表達的。

在這項工作中,研究者利用基于全基因組序列數(shù)據(jù)的群體基因組學(xué)方法來闡明驢馴化的歷史。

具體來說,研究者利用了短讀長測序、長讀長測序(PacBio sequencing)和染色體構(gòu)象捕獲技術(shù)(Hi-C)來構(gòu)建參考基因組,Scaffold N50達到93.37 Mb,是目前奇蹄目馬屬動物中連續(xù)性最好的參考基因組。該研究成果為馬屬動物遺傳資源保護和利用及家驢基因組育種和遺傳改良提供了重要理論支撐。

華大基因表示,父系遺傳物質(zhì)和母系遺傳物質(zhì)對于群體演化歷史研究具有重要的價值,研究團隊成功組裝了家驢的Y染色體并構(gòu)建了家驢群體父系遺傳物質(zhì)的系統(tǒng)進化樹,同時根據(jù)線粒體變異位點構(gòu)建了母系遺傳物質(zhì)的系統(tǒng)進化樹。發(fā)現(xiàn)父系和母系種群演化間存在很大差異,母系遺傳物質(zhì)中除了索馬里野驢成分外還可能存在努比亞野驢成分,父系遺傳物質(zhì)可能在馴化過程中受到人類喜好的影響只來自于少數(shù)幾個雄性個體。

研究發(fā)現(xiàn):我國大型優(yōu)良驢品種多為深毛色,小型驢品種及野驢多為淺毛色,其背后的分子機制對于培育優(yōu)良驢品種具有重要意義。SNP單倍型網(wǎng)絡(luò)分析表明深毛色驢由淺毛色驢馴化而來。

據(jù)華大基因,研究團隊還進一步比較了深毛色驢和淺毛色驢的基因組數(shù)據(jù),通過基因組選擇信號分析鑒定了引起驢毛色變化的因果變異位點為TBX3基因下游的一個堿基的缺失。

通過基因功能實驗驗證了深毛色驢中該突變位點導(dǎo)致參與“TGF-β依賴的毛囊發(fā)育調(diào)控”中的關(guān)鍵轉(zhuǎn)錄因子NFIC的結(jié)合位點丟失,使得NFIC無法調(diào)控TBX3基因的表達,引起TBX3基因表達量大幅下調(diào),進而解除了對毛囊皮層角質(zhì)細胞中色素合成的抑制作用,使得毛色變深。

德州驢基因組不僅為馬屬動物的起源進化研究提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ),也為優(yōu)良遺傳資源保護和利用、家驢基因組選擇育種和遺傳改良、家驢分子設(shè)計育種提供數(shù)據(jù)支撐。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司