- +1

古英國鄉村孕育出現代教育理念,領跑世界500年

原創 文史君 浩然文史 收錄于話題#英國史3#歐美歷史58#世界史61#宗教史32

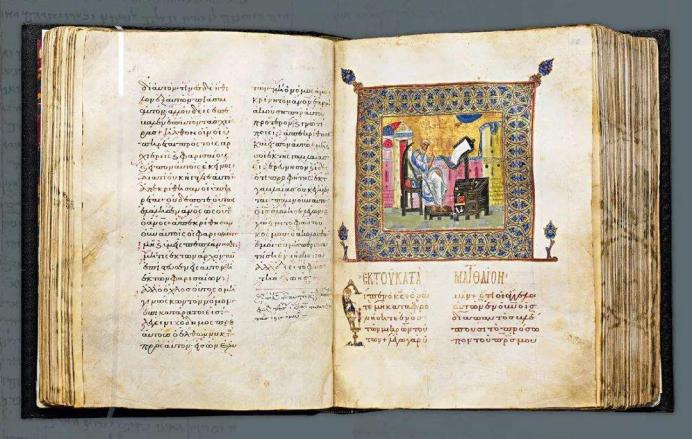

中世紀書籍

人們常說,百年英國看城市,千年英國看鄉村。鄉村凝聚著英國從中世紀繼承下來的諸多特色,英國古代鄉村教育被稱為“現代教育的搖籃”,我們能從英國獨特的鄉村教育發展史中,學到哪些有價值的經驗呢?

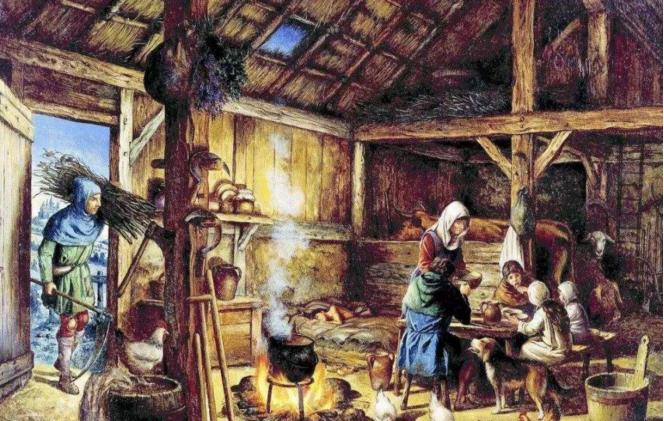

莊園里的農民

一、政府“松綁”為中世紀教育帶來自由發展的基礎

教育能夠決定一個民族的命運。這句話的確不假,但要等教育真正在全民族范圍內普及開來,那基本是近代以后的事情了。為此我們不免有所疑問,為什么教育如此重要,但古代社會卻沒人重視在全社會普及教育呢?

雖說近代以前從沒有哪個國家實現了“基礎教育”的普及化,但若提及哪個國家或地區將識字教育最大程度地惠及國民,那這個地方一定是歐洲,而在整個歐洲,做的最好的又數英格蘭的全體鄉村成員。

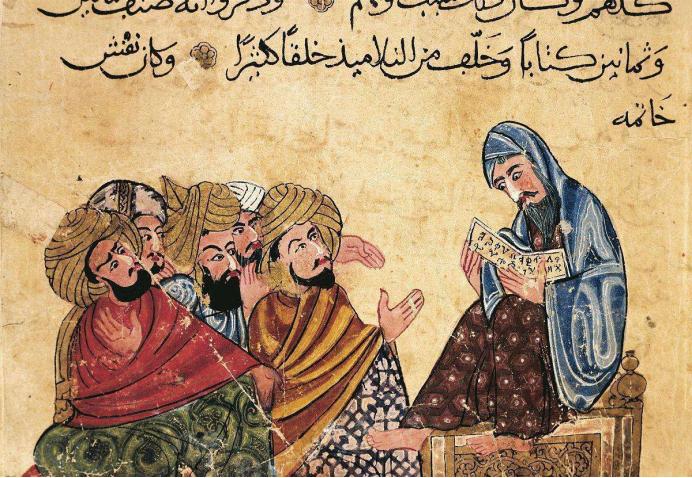

回望整個世界歷史,只有東方的中國人、西方的阿拉伯人和基督徒們真正重視過經典教育的傳承。這種教育根植于古代社會人們對宗教的信奉或對信仰的崇拜,而發展于一種獨特的促使人類進步的共同愿望。

重視教育的阿拉伯人

英格蘭的鄉村同東方的鄉村有很大的不同。英國中世紀鄉村的組織形式大多是實行自治。也就是說,雖有封建領主或國王對鄉村進行名義上的管轄,但這種管理一般都是服務式而不是索取式的。

就拿鄉村教育所需資金來說,在教會的鼓吹下,為培養下一代基督徒、教會更多的農民識字,以便幫助他們理解和閱讀圣經,發展鄉村教育就成為了一種神圣的使命。封建主與國王沒人敢在這么重大的事上收取傭金,甚至還要注資給負責鄉村教育的地方教會,以求獲得內心的安寧。

甚至,英國的官方政府一直拒絕將教育納入到國家事業中去,中世紀的學校大多由教會和鄉村合作辦成。就連脫離了“基礎教育”的高等學校,也是由城市中的商人與教會一同興辦的,政府一聽到要“辦學”的消息,就如同聽到了催促他“出血”的通知一樣。因此,遲至1833年,英國議會才通過立法的形式正式干預教育。

英國議會大廈內部

二、教會“主導”將教育變為培育靈魂的活動

其實,在古代阻礙教育向普及化方向推進的,不僅僅是地方或中央“財政”實力不足。更為深刻的原因是,在農業社會掌握讀書識字的技能對農民們來說基本是一種“奢侈而無意義”的能耐。

在作于1618年的《尼古拉·布雷頓對話》中,我們可以看到英國農民對發展基礎教育的看法。“我們可以自己學習耕地、耙草,剪枝、打谷,這一切豈是書中所有?”的確,面朝黃土的農民自然不可能終日與書本相伴。他們在需要認字的時候,還可以找到鄉紳或教士為他們輔助識讀。

英國也不是同中國一般的文化官僚社會,如果培養出一大堆只知道讀書做文章的“紳士”,很可能整個國家都要因缺糧而陷于饑餓之中了。那么,為何古英國還會被世人稱為最像現代社會的古代國家呢?古英格蘭極高的教育普及率是如何做到的?農民們怎么肯買教育的帳?

中世紀農民有接受教育的必要嗎?

我們說英國鄉村很“現代”,從對教育的認識上就可以看得出來。現在我們言必稱古希臘,那是因為希臘人的思想的確和現代人類似。比如,希臘人對民主政治的看法,就同我們的理解不逞多讓。而英國人對教育的認識,也經歷了一個緩慢的轉變過程,由此生發了一種類似“現代教育”的理念。

現代教育的核心要素是培育一個身心健全的人,而古代社會的教育大多只注重實用而不注重靈魂和思維的培養。在工業化之前,英國鄉村教育最主要的承擔者就是教會。由于僧侶身份的特殊性,他們中幾乎每個人都將“引人向善”和帶領人“認識上帝”作為畢生的追求。

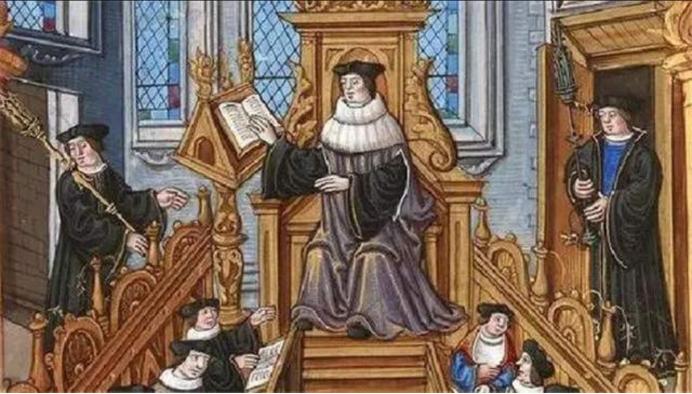

在古代社會,識字最多的人一般都是修士或僧侶。因為他們終日可以有閑心沉浸在思辨與哲理之中,所以他們在文學上的造詣和哲學上的想法一般比普通農民要多一些。教育史學家利琪指出,“從598年到1670年的1100年,英國的一切教育機關都被統治在教會之下。”

教育權曾長期壟斷在宗教人士手中

那么,為什么教會愿意教書,就有人愿意學習呢?這一切還要從修士和僧侶們極具“誘惑力”的教育吸引力說起。古時大多數人都是窮人,如果一個組織主動教書,若是需要收費,那這種行為便可被稱為不懷好意的強迫。但如果這個組織既要把淵博的知識傳授于你,還不收取你任何費用,可想而知會受到多大的歡迎!

中世紀的教會就是這樣。絕大多數農民都認為,如果能有機會同神圣的修士多溝通討教,那他們上天堂的機率也會大大提升。而且,識字讀書也越來越成為進入上流社會之前的“必修課”,任何有雄心實現人生理想的青年人,都開始把教育當做提升自己的階梯。

正是由于教會普遍在鄉村興辦免費的公益教育,中世紀英國鄉村的教育水平才獲得了巨大的提升。教育的目的也從最原始的“實用主義”向“人文主義”靠攏,為獲得心靈滿足和靈魂清潔而接受教育的人越來越多,以至于皇帝理查二世曾感慨道:“教會和他們興辦的學校正在奪走我的臣民。”

中世紀鄉村教堂

三、人身“自由”是鄉村教育振興的經濟內核

中世紀是農奴制盛行的時代,如果農奴能夠將自己的孩子帶入教會學校,這對其子而言還有著特殊意義。接受了教育的農奴子弟,在畢業后可能會留用于修道院,也可能留用于莊園主家中。優秀的學生還能夠得到被送往城市接受高等教育的機會,教會教育一時間幾乎成了突破農奴制的“潰口”。

在許多情況下,家長們甚至愿意出高價購得子女的受教育權。如此便捷地通向自由的通道逐漸引起了世俗領主和國王的不滿,他們紛紛向教會提意見以求停止對受教育者的特權授予,但國會仍舊在1406年頒布了保護個人“受教育權”的法案。該法案也被認為是世界上第一個將個人受教育權視為神圣而不可侵犯的權利的法律條文。就這樣,農奴的后代越來越成為社會中的中級和高級人才。比如著名的坎特伯雷大主教,有好幾任均由農奴出身的神職人員擔任。創辦牛津大學的幾位學者,也大多是農奴出身。

農奴中亦演化出很多后來的鄉紳

文史君說

英國中世紀的鄉村教育之所以令人向往,是與其特殊的“現代性”有關的。誰能想到,早在數百年前,英格蘭的農奴和貴族子弟已經有機會在一間教室中同臺交往。這種獨特的教育理念既來自基督教上帝面前人人平等的根本理念,也來自修道院組織者對通過教育拯救靈魂的創新嘗試。如果教育經費一直需由國家承擔,那么“注重實用”一定會成為教育的本質,因為封建領主可不會像教會一樣充滿“培育靈魂”的善心。英國中世紀的高水平鄉村教育為社會提供了多元、多方面的人才,這些人到后來又成為了工業革命的基石。

參考文獻

本內特:《英國莊園生活》,上海人民出版社2005年版。

孫立田:《工業化以前英國鄉村教育初探》,《世界歷史》2002年第5期。

(作者:浩然文史·瓷國垃圾堆)

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司