- +1

【對話】尹紹亭:兩岸猿聲啼不住,輕舟已過萬重山(上)

本文摘編自《我們這一代——滇云人類學(xué)者訪談集萃》,因篇幅原因略有刪節(jié)。

尹紹亭,曾任云南省社會科學(xué)院助理研究員,云南民族博物館副館長、研究員,云南大學(xué)人類學(xué)系系主任、人類學(xué)博物館館長、教授、博導(dǎo),云南省文史館館員。國務(wù)院特殊津貼專家。先后受聘日本國立民族學(xué)博物館客員研究員,京都大學(xué)、東京外國語大學(xué)和東京立教大學(xué)客員教授。從事人類學(xué)、博物館學(xué)、文化遺產(chǎn)保護教學(xué)研究。出版《人與森林——生態(tài)人類學(xué)視野中的刀耕火種》等中、英、日文專著和《生態(tài)人類學(xué)》譯著以及主編《當代中國人類學(xué)、民族學(xué)文庫》等叢書多種,發(fā)表論文和調(diào)查報告若干。

采訪者:徐杰舜,廣西民族大學(xué)教授。

此文原載《民族評論》2014年第1期,題目為《大器晚成——訪云南大學(xué)尹紹亭教授》, 收入本文集做了修訂并改換了題目。

出身與求學(xué)

徐杰舜:早就想和您聊聊天,把您的學(xué)術(shù)成果和經(jīng)歷向我們學(xué)界介紹。您是云南人嗎?

尹紹亭:我父親是云南騰沖人, 母親是西安人。

徐杰舜:您是在哪里出生的呢?

尹紹亭:我1947年12月28日出生于云南省永平縣。當時我父親在那里做事,1950年我家遷往大理,現(xiàn)在對大理古城、蒼山還殘留著兒時夢幻般的記憶。1953年遷回故鄉(xiāng)騰沖縣,住在縣城。騰沖位于靠近緬甸的“蠻夷之地”,那里雜居著傣、景頗、阿昌、德昂、漢等民族,文化形形色色,風(fēng)俗迥然各異。家鄉(xiāng)叫孟連村,數(shù)十座土墻瓦房聚集在田園中一條清澈的小溝周圍,一半是漢人,一半是傣族。漢人奉祖先規(guī)制,傣族行夷人傳統(tǒng),各行其是,和睦相處,可謂典型的“民族團結(jié)村”。從這樣的地方走出來的人,自有所謂“族群”的情結(jié)和對文化差異的朦朧的感知。孟連村距縣城約40公里,原屬騰沖縣。1961年該區(qū)劃歸德宏傣族景頗族自治州新成立的梁河縣。

徐杰舜:您父親是騰沖本地人嗎?

尹紹亭:是的。家譜記載,祖上是明代從軍來到云南的。明正統(tǒng)年間,麓川(今中緬邊境德宏一帶)土司起兵反對朝廷,1441年至1449年,明英宗三次派兵平叛,史稱“三征麓川”。戰(zhàn)爭結(jié)束后,軍屯于當?shù)兀蟛糠周娙肆袅讼聛恚惯@一“極邊之地”成為漢夷雜居之地。

徐杰舜:那您母親是西安人,與您父親是怎么認識的呢?

尹紹亭:父親早年在國立北京大學(xué)讀書,時值五四運動,作為熱血青年,他積極參與反封反帝愛國運動,并在他們創(chuàng)辦的名為《新騰沖》的雜志和其他刊物上不斷發(fā)表文章抨擊帝國主義侵略我國的罪行,至今我還保存著他充滿憂憤犀利揭露日本軍國主義侵略罪行的幾篇文章。大學(xué)畢業(yè)后時逢七七事變,感到國家興亡,匹夫有責(zé),于是毅然投筆從戎,進入軍界投身抗戰(zhàn)工作。先后在西安行營、第十戰(zhàn)區(qū)政治部、陸軍特種兵聯(lián)合分校政治部等軍中擔(dān)任文官和教官。與母親認識、結(jié)婚,就是在任職西安行營政治部官員那一時期。很多人說我像北方人,就因為我有母親的遺傳。

徐杰舜:那你們家可是書香門第啊。

尹紹亭:“書香門第”現(xiàn)在聽起來感覺不錯,但在改革開放以前卻很不中聽。那時奉行“唯成分論”,凡事必先查家庭成分,并以“紅”“黑”區(qū)別。我家雖然沒有被正式劃過成分,然而尹家是當?shù)卮髴簦娙私灾錾聿惶畹刂骱孟癫恍? 稀里糊涂一填,便背了幾十年黑鍋。每當苦悶絕望之時,便想到毛主席在《矛盾論》中所言“外因是變化的條件,內(nèi)因是變化的根據(jù)”的教導(dǎo),并以領(lǐng)袖們所言“出身不可選擇,革命道路可以選擇”自勉。順便說一句,父輩三兄弟雖為地主官僚,然而遠不是土豪劣紳、貪官污吏。父親在西安時曾參與國共合作事宜,曾經(jīng)多次參加抗擊日寇的戰(zhàn)斗,對抗戰(zhàn)做過貢獻。2015年紀念抗戰(zhàn)勝利70周年,父親榮獲紀念章一枚,紀念章證明書寫道:“前陸軍上校尹文德曾參與對日抗戰(zhàn),犧牲奉獻,功在國家,特頒發(fā)抗戰(zhàn)紀念章一枚,以昭尊崇。”自稱為“抗戰(zhàn)老兵”的原國民黨陸軍一級上將郝柏村將軍也為父親題詞:“騰越英靈。”二伯為人寬厚大度,熱心家鄉(xiāng)公益事業(yè),常有公益慈善之舉,深得鄉(xiāng)親敬重。晚年客居臺灣,念念不忘祖國統(tǒng)一,百歲臨終前所言遺憾是不能回歸故土。大伯父大半輩子從事中緬邊界事務(wù),早年留學(xué)日本早稻田大學(xué),其間因憤恨日本對中國的侵略而毅然棄學(xué)回國。其時英國殖民軍侵占緬甸并不斷蠶食我國領(lǐng)土,邊境問題十分嚴重,大伯父對中緬邊境素有研究,所發(fā)評論引起南京政府注意,于是被外交部聘用為專職中緬界務(wù)的外交官員。20世紀二三十年代,他曾冒著生命危險帶隊深入英軍控制的中緬邊界詳細踏勘,并多次參加與英人交涉,為捍衛(wèi)祖國領(lǐng)土完整做了很大貢獻。由于熟悉邊政,滇西抗戰(zhàn)時又臨危受命,作為南京政府特使深入敵后宣慰各民族土司團結(jié)抗日。抗戰(zhàn)勝利,擔(dān)任騰沖善后委員會主任。20世紀60年代中緬邊界談判,周恩來總理聘其為顧問,參加了中緬談判全過程,發(fā)揮了重要作用,為其人生畫上了圓滿的句號。

徐杰舜:那是做了很大的貢獻啊。

尹紹亭:這些話只有現(xiàn)在才能說,過去哪里敢講,稍不小心,就會被戴上“反動階級孝子賢孫”的帽子。

徐杰舜:那您年輕時豈不是很苦惱?

尹紹亭:確實如此。騰沖地主多、資本家多、大戶人家多,即“黑五類”多,其子女大多小學(xué)畢業(yè)就考不上中學(xué),我即為其中之一。騰沖有個大資本家王少巖,作為統(tǒng)戰(zhàn)對象當了云南省副省長,他回家鄉(xiāng)一看,孩子們讀不上書,感覺不是滋味,于是帶頭捐錢,海外華僑隨之響應(yīng),縣里用捐的錢建立了一所民辦中學(xué),名為“來鳳中學(xué)”,主要解決“黑五類”子女讀書的問題。入學(xué)考試成績張榜于鬧市,初中部我考了第一名,終于又圓了讀書之夢。讀書如此周折,時在緬甸的二伯父希望我到緬甸去,母親再三考慮,雖然去緬即意味著生離死別,但是為了兒子的前途,母親還是決定讓我出走。臨走之前寫信報告在昆明的大伯,不料大伯堅決不同意,言無論如何必須愛國,無奈只好放棄了出國計劃。現(xiàn)在看來大伯的主張是正確的,中國人只有立足故土,才感覺心安,過得踏實;尤其是沒有離開母親,雖然日子艱辛,然而能夠相依為命,避免了長久離別思念之痛苦。

徐杰舜:要是您去了,那么您的人生肯定是另外一回事了。

尹紹亭:嗯,那是肯定的了。那時候出去的年輕人通常有兩條路,一是經(jīng)商,可能做一輩子商人;二是讀書就業(yè)。不過,去國懷鄉(xiāng)的滋味不好受,現(xiàn)在我只要出國幾個月就感覺落寞,盼望歸期。

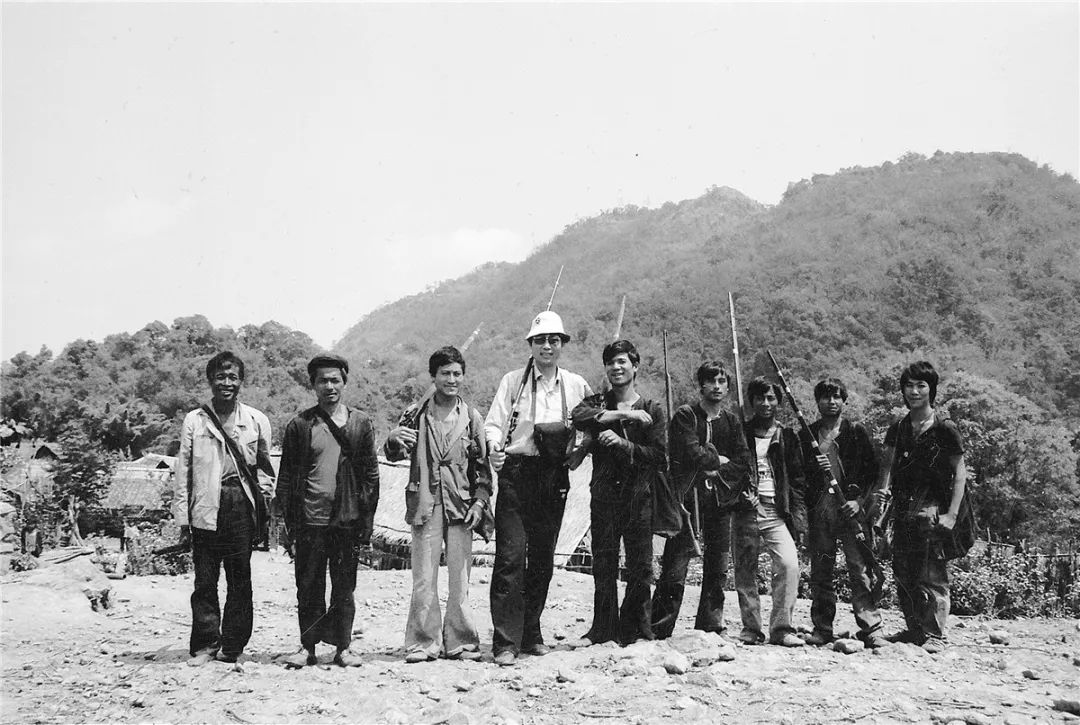

青年時代的田野生活

徐杰舜:現(xiàn)在到美國的多得不得了,我認識的一大批學(xué)者都是從美國回來的。換個話題。日本學(xué)者的《稻の道》一書很有名,您是怎么想到要翻譯的?

尹紹亭:我到昆明讀書畢業(yè)后先是分到云南汽車廠工作,后來調(diào)到云南省機械研究設(shè)計院。在機械院工作期間,偶然的機會認識了云南農(nóng)業(yè)科學(xué)院院長程侃聲院長,與他的交往,對我的人生產(chǎn)生了很大的影響。程先生是我國著名水稻研究專家。1979年,他看到時任日本京都大學(xué)東南亞研究中心主任的渡部忠世教授寫的《稻の道》一書。此書從農(nóng)學(xué)、植物學(xué)、考古學(xué)、民族學(xué)等不同角度進行綜合研究,提出亞洲栽培稻谷起源于阿薩姆和云南的論斷,與我國學(xué)界歷來主張稻谷起源于長江下游的觀點不同。程先生認為值得重視,于是找到我協(xié)助其翻譯此書,于1982年由云南人民出版社出版。

徐杰舜:您何時學(xué)習(xí)日語的?

尹紹亭:那是在汽車廠當工人的事。其時伯父、岳父居住在昆明翠湖邊武成路鐵局巷61號,鄰居均非等閑之輩。光說曾經(jīng)留學(xué)日本者,就有伯父、岳父和名為蒲清泉的文史館員。蒲是中共早期黨員,陳獨秀的表弟,“文革”期間由周恩來總理點名進入省文史館工作。蒲老工作之余,曾在家里開辦了一個日語班,我有時也去聽課。不過由于岳父曾兩次東渡日本,且為日本士官學(xué)校畢業(yè)生,在日時間較長,所以日語是靠岳父引領(lǐng)入門的。

翻譯《稻の道》,學(xué)到不少知識,更重要的是得到了程侃聲先生的關(guān)懷和提攜。與程侃生先生的交往一直持續(xù)到20世紀90年代中期他去世之時。晚年他想付印自己所寫的詩集,與親朋好友分享,有關(guān)方面熱情張羅,但他一一拒絕,自費讓我經(jīng)辦印刷裝幀事宜, 書名題為《野花野草集》。程先生認為在云南從事生物學(xué)和民族學(xué)研究有資源優(yōu)勢,希望我重新選擇治學(xué)方向。為此他曾引薦我認識了江應(yīng)樑、汪寧生等前輩人類學(xué)家。汪寧生先生治古代史、考古學(xué)和民族學(xué),是國內(nèi)民族考古學(xué)的先驅(qū)者。先生為人耿直,廣博嚴謹,學(xué)問獨樹一幟。認識之后數(shù)年間常往府上求教,受益良多。而我真正實現(xiàn)專業(yè)轉(zhuǎn)換,從工科轉(zhuǎn)向文科,卻是云南省社會科學(xué)院民族學(xué)所王樹武先生熱忱推動的結(jié)果。王先生是民族史大家方國瑜先生“文革”前的研究生,他熟悉我大伯的業(yè)績和著作,所以極力勸說我從事前輩的事業(yè)。1982年中秋節(jié)前幾天,王先生突然告訴我,云南省社會科學(xué)院面向社會招考研究人員,他不經(jīng)我同意就為我報了名。盛情難卻,報了名不去不好,于是匆忙前往應(yīng)試,結(jié)果獲得專家認可,被正式錄取了。這又是一個艱難的決策,經(jīng)過再三考慮,我辭別了機械研究設(shè)計院,轉(zhuǎn)行去了社會科學(xué)院。

在社會科學(xué)院工作了一年多,做了一些調(diào)研,感到有必要補基礎(chǔ)再學(xué)習(xí),于是報考研究生。導(dǎo)師是杜玉亭、王樹武、顏思久三位研究員。杜先生是識別、研究基諾族的權(quán)威,且在民族學(xué)理論、社會發(fā)展史以及云南蒙古族和元史等研究領(lǐng)域均有突出建樹。杜先生治學(xué)嚴謹,視田野為生命,對學(xué)生要求極為嚴格,當年受他指導(dǎo)、提攜的一批青年學(xué)人,如今都成為活躍在云南民族學(xué)界的骨干力量。杜先生現(xiàn)在已是“80后”,每年仍然堅持田野調(diào)查,且筆耕不輟,孜孜以求,堪稱我輩學(xué)習(xí)的楷模。當時社會科學(xué)院研究生部的負責(zé)人是袁任遠老師,他為培養(yǎng)學(xué)生真是不遺余力,費盡心血。所聘授課教師皆為一流學(xué)者。我們從經(jīng)濟學(xué)家朱應(yīng)庚教授、考古學(xué)家張增祺研究員、民族史學(xué)家木芹教授、現(xiàn)代史學(xué)家謝本書教授、民族理論學(xué)家熊錫元教授、語言學(xué)家常宏恩教授及諸多國內(nèi)外民族學(xué)、人類學(xué)家學(xué)到的知識和治學(xué)態(tài)度,終身受用。此外,導(dǎo)師根據(jù)每個學(xué)生的研究方向,還特意聘請專門的指導(dǎo)老師。例如時任中國科學(xué)院熱帶植物所所長的裴盛基教授就曾受邀作為導(dǎo)師,與杜玉亭教授一道對我進行指導(dǎo)。裴教授為國際知名學(xué)者,是中國民族植物學(xué)的開創(chuàng)者,我能從事跨學(xué)科的生態(tài)人類學(xué)的研究,與裴教授所具有的前沿學(xué)術(shù)眼光和豐厚的學(xué)術(shù)資源有很大關(guān)系。2017年7月13日,中國科學(xué)院植物所舉辦第二屆民族植物學(xué)培訓(xùn)班暨裴盛基先生八十誕辰祝壽會,我做了“刀耕火種生態(tài)人類學(xué)研究”講座。選擇講這個青春年代做的課題,意在感恩。為表達對裴先生崇敬之意,曾書寫了一首小詩:風(fēng)光閱盡迎傘壽,雨林踏遍寫春秋。植物天地創(chuàng)新學(xué),桃李花開春滿樓。研究生三年過得比較辛苦,又當爸又當學(xué)生,大量時間讀書做田野,同時完成了導(dǎo)師布置的“日本文化源流與云南民族文化的比較”課題和“前資本主義社會諸形態(tài)研究”子課題,編寫了《云南與日本的尋根熱》一書;發(fā)表《民族地理學(xué)的學(xué)派及學(xué)說》等譯文3篇;發(fā)表了《試論云南民族地理》等論文10篇,有的獲了獎,有的發(fā)表在國外雜志上。不過,后來反思,讀書時忙于寫文章是錯誤的,其實就是現(xiàn)在大家喜歡批評的“浮躁”的表現(xiàn),耽誤了學(xué)習(xí)讀書得不償失,影響深遠!

碩士研究生答辯,由林超民博士安排,請了江應(yīng)樑先生出面主持,汪寧生先生和裴盛基先生等做評委。畢業(yè)后回云南省社會科學(xué)院工作。其時社會科學(xué)院準備新建社會學(xué)研究所,我畢業(yè)正好派上用場,被任命為社會學(xué)所籌建負責(zé)人。開始躊躇滿志,想干一番事業(yè),從院內(nèi)外調(diào)來一批青年學(xué)者,讓大家去各地考察,還專門前往北京請教費孝通先生。正在我們專注學(xué)科理論建設(shè)之時,院領(lǐng)導(dǎo)從省政府的需要出發(fā),要求社會學(xué)所將社會發(fā)展戰(zhàn)略作為研究重點。戰(zhàn)略研究非我專長,一時難以適應(yīng),恐有負領(lǐng)導(dǎo)的重托,一年后遂萌生去職的念頭。當時汪寧生先生在云南民族學(xué)院做歷史系主任,籌劃發(fā)展民族學(xué),希望調(diào)我去做副系主任;無獨有偶,此時云南省民族事務(wù)委員會準備籌建云南民族博物館,也希望我過去參與籌建。從有利于從事田野調(diào)查考慮,我選擇去了博物館。調(diào)到云南民族博物館以后,一方面做籌建工作,另一方面繼續(xù)我的研究課題,田野調(diào)查時間多,大半年在鄉(xiāng)間,其時孩子讀小學(xué),很苦了我的妻子。

1989年赴日本國立民族學(xué)博物館,為海外交流首旅。圖為該館創(chuàng)建者梅棹忠夫、佐佐木高明館長

徐杰舜:現(xiàn)在民族博物館在哪里呢?位置還可以吧?

尹紹亭:在滇池國家旅游度假區(qū),規(guī)模較大,占地200畝,當時是全國最大的民族博物館。1989年調(diào)到博物館,先后擔(dān)任籌備組副組長、副館長,歷時10年。這10年也算是我的寶貴時期吧,除了博物館日常工作,還主持了一些很有價值的科研項目,建立了一些穩(wěn)固的國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流關(guān)系,出了一些成果,而且出國訪問了幾年。

1999年,是我人生的又一次重要轉(zhuǎn)折。應(yīng)時任云南大學(xué)副校長的林超民教授的邀請,從云南民族博物館調(diào)到云南大學(xué),擔(dān)任新成立的人類學(xué)系系主任。林教授于20世紀80年代力主恢復(fù)云南大學(xué)中斷了30余年的民族學(xué),并在歷史系設(shè)置該專業(yè)招收本科生,繼而創(chuàng)辦了人類學(xué)與社會工作系。該系系主任是林教授引進的留美博士王筑生,王博士不幸身患疾病英年早逝,林教授只好重新選擇與社工分開單獨成立人類學(xué)系的系主任人選。當時應(yīng)聘者不乏其人,且大都具有海外學(xué)歷,不過據(jù)說他們比較看重“引進”的條件,要求職務(wù)錢財兩不誤。我曾在日本做客座教授數(shù)年,按說也有一定資歷,只是生性愚魯,沒有想到要提什么條件。不僅如此,還放棄了民博副館長的行政級別,對此,調(diào)動方和被調(diào)動方的組織部領(lǐng)導(dǎo)都曾找我談過話,提醒我慎重考慮。

徐杰舜:您的經(jīng)歷比我們許多學(xué)者都要精彩。

尹紹亭:精彩談不上,只是曲折比一般人多。不過尼克松曾說“逆境是好教師”,赫胥黎也說過“沒有哪一個聰明人會否定痛苦與憂愁的鍛煉價值”,都是至理名言。現(xiàn)在想來,我們這一代人確實應(yīng)該感謝鄧小平,如果不是他及時調(diào)整政策,我們后來做學(xué)問搞研究,當教授專家那是不可能的。

徐杰舜:我們這一代人啊,都是不易的。

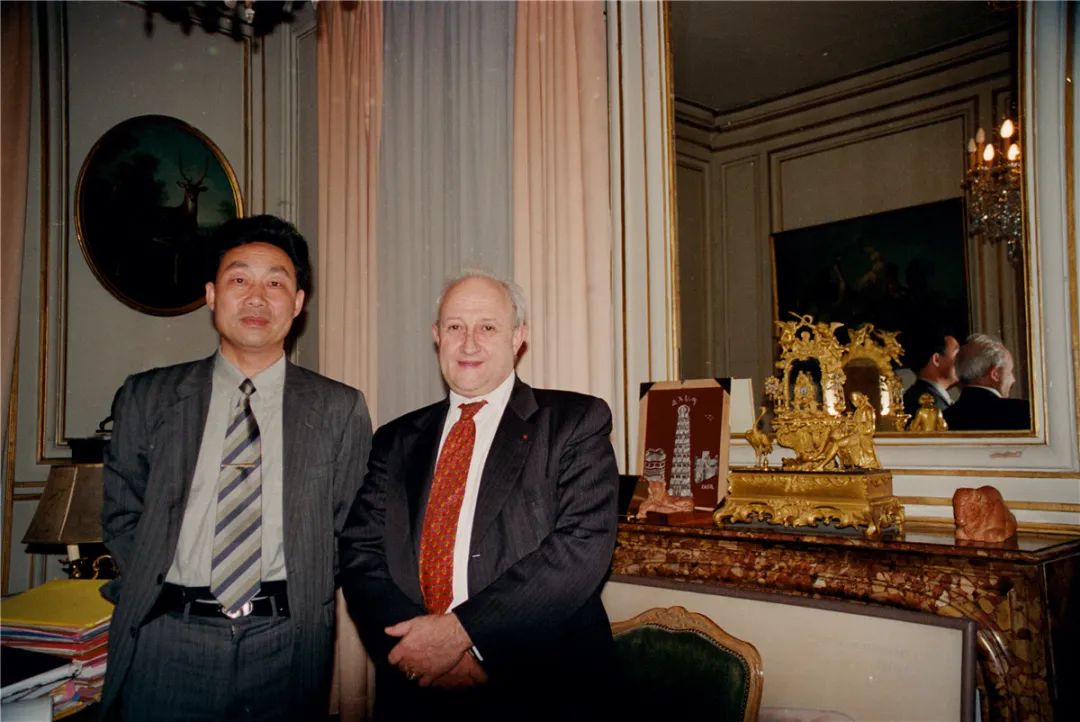

法國國家自然歷史博物館館長德木雷爾堪稱該國“博物館之父”,1998年訪問了由他領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)建的遍布全國的各類博物館

刀耕火種研究

徐杰舜:以后在口述史里可以讓更多的年輕人來了解您的磨難和分享您的經(jīng)驗,對他們是有好處的,同時給我們的人類學(xué)史留下寶貴的資料。現(xiàn)在讓我們回到您的成名代表作,您的第一部著作是《刀耕火種研究》。

尹紹亭:第一本書名為《一個充滿爭議的文化生態(tài)體系——云南刀耕火種研究》,后來又有包括英文版和日文版的幾種。由于研究得早,所以學(xué)界較為熟悉,不必多說了。簡而言之,20世紀80年代我研究刀耕火種要說有點價值恐怕是這么幾點:一是調(diào)查了較多的資料,這些資料現(xiàn)在已經(jīng)難得找到了;二是在田野調(diào)查中真正懂得了刀耕火種,并大著膽子批判了社會和學(xué)界的種種偏見和錯誤觀點;三是在研究方法上動了腦筋,嘗試以系統(tǒng)論進行研究,而且大跨度進行縱向和橫向的比較研究;四是整個研究有意突出生態(tài)人類學(xué)的取向,所以同行說我是我國較早從事生態(tài)人類學(xué)研究的學(xué)者,拙著是我國最早的生態(tài)人類學(xué)的民族志;五是相信了“有時真理是在少數(shù)人手里”這句話,所以即使我的觀點遭到絕大多數(shù)人的反對,而且不合時宜,被視為“另類”,但還是堅持下來,在當時進化論一統(tǒng)天下的情況下,有它特殊的意義。也許就是因為有那么幾點吧,所以著作被美國和日本學(xué)者翻譯出版,在國內(nèi)影響也逐漸擴大。

我從事刀耕火種研究已經(jīng)過去了20多年,現(xiàn)在應(yīng)該說已經(jīng)是馬放南山、偃旗息鼓了。不過有意思的是這事還常常被人們提起,甚至還不時受到一些特別的關(guān)注。最近還不斷有國外同行約稿要求寫這方面的文章,國內(nèi)也有不同領(lǐng)域的人要求采訪。前段時間美國學(xué)者斯科特的大著《逃避統(tǒng)治的藝術(shù)》影響很大,該書引用了我的著作。上海大學(xué)的馬丹丹老師竟然花大功夫仔細研讀了我倆的著作,撰寫了名為《“生態(tài)藝術(shù)”與“逃避藝術(shù)”——尹紹亭、斯科特關(guān)于刀耕火種的“對話”》的長篇評論。其中一段話是這樣說的:“尹紹亭與斯科特均展現(xiàn)了各自研究的魅力,為人們揭示了刀耕火種不為人知的神秘世界。然而需要指出的是,尹紹亭開拓的云南刀耕火種研究的目的在于徹底批判千百年來主流文化對山地民族及其于刀耕火種的偏見和相應(yīng)的進化論及中心主義的危害,為此他沉入田野十余載,收獲了足以標新立異的翔實佐證,結(jié)果顛覆了國內(nèi)主流的理論與觀點;斯科特激情建構(gòu)的是贊比亞民族的宏大新奇的‘逃避藝術(shù)’政治學(xué)理論,為此他不遺余力地收集選擇包括刀耕火種在內(nèi)的適于‘逃避’的詳盡資料,結(jié)果一鳴驚人、攪動了國際學(xué)界。兩人研究的差異和比較:生態(tài)取向與政治取向,地域視野與國際視野,微觀探索與宏觀敘事,力排爭議與引發(fā)爭議,頗多刺激和啟發(fā),值得深入探究。”看到馬丹丹的文章有些意外,時隔多年,老著作還有人讀、有人用、有人評論,理論觀點、方法資料還被不同領(lǐng)域的學(xué)者關(guān)注,算是沒有白費功夫吧。

徐杰舜:您的著作有中文版、英文版和日文版?那我們此輩學(xué)者能夠出版好幾種文字的著作只有您啊。

尹紹亭:不會的,學(xué)界許多同人比我強多了,與老一輩學(xué)者相比差距更大。作品被翻譯到國外自然會產(chǎn)生影響。例如英文版的《人與森林:生態(tài)人類學(xué)視野中的云南刀耕火種》(People and Forests:Yunnan Swidden Agriculture in Human-ecological Perspective),由馬思中(Magnus Fiskesj?)翻譯,是東南亞學(xué)者和歐美研究中國的同行熟悉的著作,并被他們指定為學(xué)生學(xué)習(xí)的讀物,日文版的著作在日本學(xué)界有不少知音。就我所知,國外迄今為止英日文的書評已有10余篇。而且,國外許多學(xué)者與我交往,便是通過拙著認識、聯(lián)系我的。例如最早與日本,后來與聯(lián)合國大學(xué)、法國、澳大利亞、東南亞、韓國等國學(xué)者的交往便是如此。此外,后來的一些國際合作課題,也是在刀耕火種研究的基礎(chǔ)上拓展開來的。例如“亞洲季風(fēng)區(qū)生態(tài)史的研究”“瀾滄江—湄公河流域自然與文化相互關(guān)系的生態(tài)史綜合研究”等等。

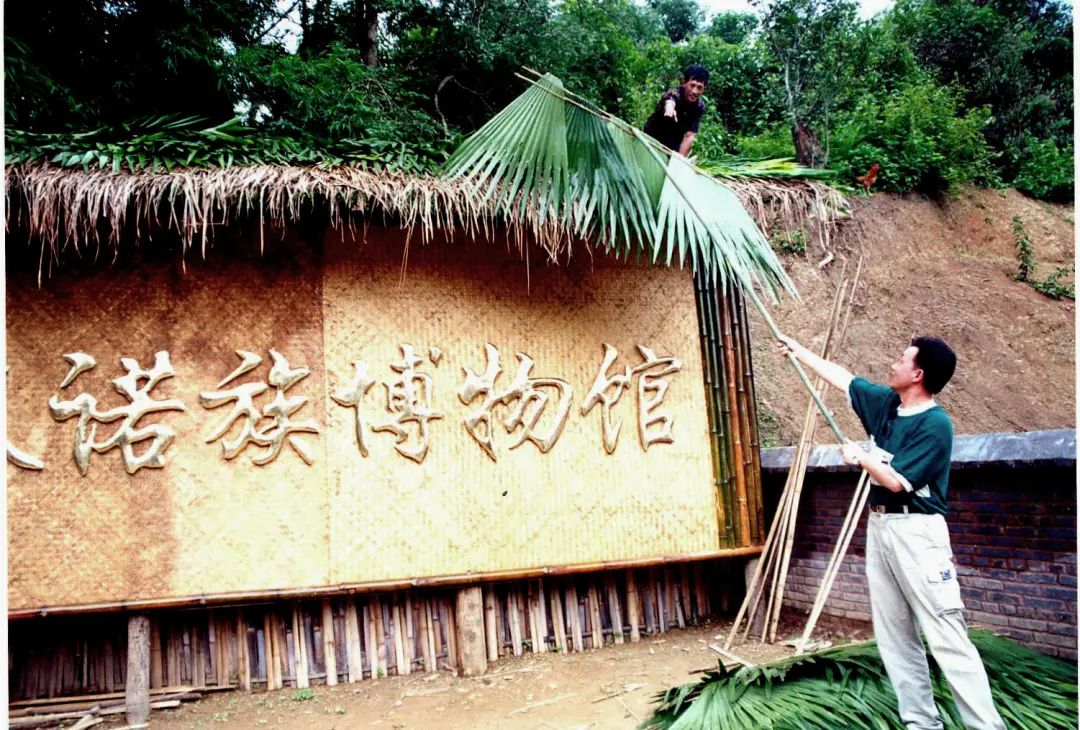

2000年在基諾山建設(shè)鄉(xiāng)村博物館

徐杰舜:湄公河課題是您負責(zé)的吧?

尹紹亭:我負責(zé)的是云南的部分。湄公河下游的東南亞就是其他國家的學(xué)者負責(zé)了。

徐杰舜:湄公河的這個項目做完了?出了成果嗎?

尹紹亭:合作出了4本書:《雨林啊膠林——西雙版納橡膠種植與文化和環(huán)境相互關(guān)系的生態(tài)史研究》(云南教育出版社,2003)、《民族生態(tài)——從金沙江到紅河》(云南教育出版社,2003)、《人類學(xué)生態(tài)環(huán)境史研究》(中國社會科學(xué)出版社,2006)、《生態(tài)與歷史——人類學(xué)的視角》(云南大學(xué)出版社,2007)。

徐杰舜:剛剛尹老師您提到了湄公河,我們明年的人類學(xué)年會的主題是“人類學(xué)與江河文明”,明年能不能請您去做主題講演?

尹紹亭:可以啊。

徐杰舜:不是與您客氣。生態(tài)文明本來就是一個大的話題,我不僅想邀請您到年會上做主題講演,還想邀請您到人類學(xué)高級論壇講習(xí)臺上做講演,得三四個小時。

尹紹亭:美國、日本等國學(xué)者很關(guān)注湄公河流域,我們目前只做了瀾滄江流域。我組織了30余位老師和學(xué)生從事瀾滄江流域的生態(tài)史研究,此研究與我當年做刀耕火種研究不同,那時是自己下去待幾年,還有10多年的跟蹤調(diào)查研究。現(xiàn)在做的時間短,課題成員水平也有參差,所以成果不夠理想。不過,通過我們團隊五六年時間的探索,在人類學(xué)生態(tài)環(huán)境史研究方法方面也積累總結(jié)了一些經(jīng)驗和方法,具體說來主要有以下幾點:第一,作為人類學(xué)角度的研究,不同于歷史學(xué),歷史文獻當然應(yīng)該重視,但是資料的收集主要還必須依據(jù)田野調(diào)查;第二,采取以某種重要的自然資源為對象進行研究,從而達到表現(xiàn)一定時段生態(tài)環(huán)境史的方法;第三,采取以某種植物或農(nóng)作物為研究對象,以達到表現(xiàn)特定生態(tài)環(huán)境史的方法;第四,采取以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)變遷和土地利用變遷為對象,以達到表現(xiàn)一定時段生態(tài)環(huán)境史的研究方法;第五,采取以某地特殊的自然條件(如氣候等)或地方病等為對象,以表現(xiàn)該區(qū)的生態(tài)環(huán)境史。以上總結(jié)的五點生態(tài)環(huán)境史的研究方法,國內(nèi)外學(xué)者均表示認同。我和一些歷史學(xué)者的交往,可以追溯到二三十年前,他們中的一些優(yōu)秀學(xué)者后來對環(huán)境史研究產(chǎn)生了濃厚的興趣,并成為該領(lǐng)域的重要開拓者。最近幾年多次受邀參與環(huán)境史學(xué)術(shù)研討,頗受鼓舞和鞭策。至于你所說的江河文明,這個問題我也考慮過,國外學(xué)者也希望對此進行合作研究,但是有些問題還沒想清楚,所以還有待時日進一步考慮。(未完待續(xù))

我們這一代:滇云人類學(xué)者訪談集萃

尹紹亭 主編

ISBN 978-7-5077-5955-6

2020年7月版

本書精選了24位中國人類學(xué)民族學(xué)學(xué)者的學(xué)術(shù)訪談,以趙捷、林超民、尹紹亭、李國文、楊福泉、鄧啟耀、何明等深根于云南地區(qū)的第三代人類學(xué)學(xué)者為主,亦收錄曾在云南求學(xué)或工作過的日本學(xué)者秋道智彌、橫山廣子教授,澳大利亞唐立教授,美國學(xué)者施傳剛教授,中國臺灣的何翠萍教授5人的訪談記錄。訪談中,他們不僅分享了各自的考察經(jīng)歷、調(diào)查足跡和成長軌跡,也談到了云南等地的民族學(xué)、人類學(xué)調(diào)查,少數(shù)民族研究中心等大學(xué)學(xué)科建設(shè)的議題,以及對整個中國人類學(xué)發(fā)展的觀察與展望,觀點精彩,視野開闊,充分展現(xiàn)出一代人類學(xué)學(xué)者的學(xué)術(shù)追求與思想風(fēng)貌。

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司