- +1

水下9000米舷窗崩裂,失聯狀態下他們決定繼續下潛

原創 SME SME科技故事 收錄于話題#精選文章1個

寒冷,高壓,漫無涯際的深海中,一顆鋼球緩緩降落,里面裝著的,是兩個男人——瑞士海洋學家雅克·皮卡德(Jacques Piccard),和他的搭檔美國海軍軍官唐·沃爾什(Don Walsh)——兩個不屬于這里的生物。

圍繞兩人的是直徑僅有1.8米的球形金屬艙室,7攝氏度的寒冷,以及包裹著他們的,亙古不變的黑暗。艙外,不時傳來未知的噼啪聲,“真像密密麻麻的螞蟻在爬動的聲音”,皮卡德調侃道。

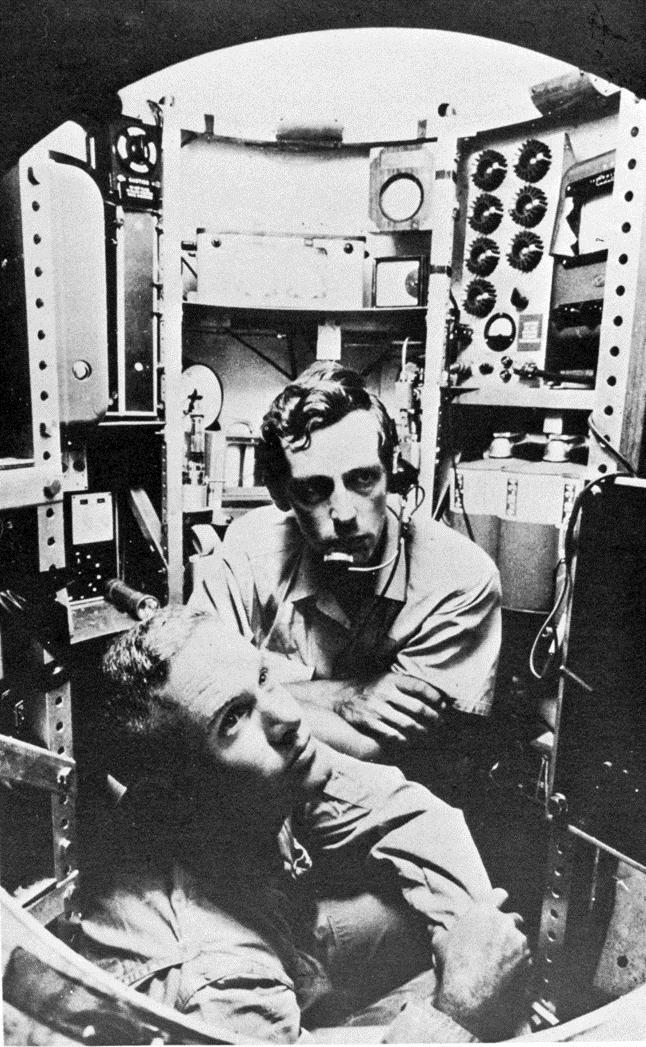

沃爾什與皮卡德在狹小的球形艙室內

兩人的到來,使這里第一次擁有了時間和空間的概念:

現在是1960年1月,西太平洋海面下的深處,白天與黑夜在這里并不存在。時鐘上的指針顯示他們已下沉三個多小時。

此行的目的地是位于馬里亞納海溝(Mariana Trench)的挑戰者深淵(Challenger Deep),這里是海洋的最深處——水面以下11公里,把華山疊在珠穆朗瑪峰上塞進這里,才能露出水面。

旅程依舊漫長,皮卡德一邊咀嚼著隨身攜帶的巧克力棒,一邊留心觀察四周的設備。

一聲尖銳的異響打破了冗長的旅程,兩個人的神經瞬間繃緊。

那是艙室前方小小的圓形玻璃窗格破裂的聲音…

父輩的旗幟

時間回到1932年。

10歲的小皮卡德正在家中等待父親回來。

老皮卡德和他的FNRS-1載人艙,沒錯,他就是《丁丁歷險記》中教授(左)的原型

他的老爹奧古斯特 · 皮卡德(Auguste Piccard),1913年從蘇黎世理工學院(即今天的蘇黎世聯邦理工學院)獲得機械工程博士學位,10年任教生涯后,他在1922年被任命為布魯塞爾大學校長。同年,小皮卡德在比利時出生。

不過這次,老皮卡德不止是一個回家的父親,更是第一個從兩萬米高空的平流層回來的人類。

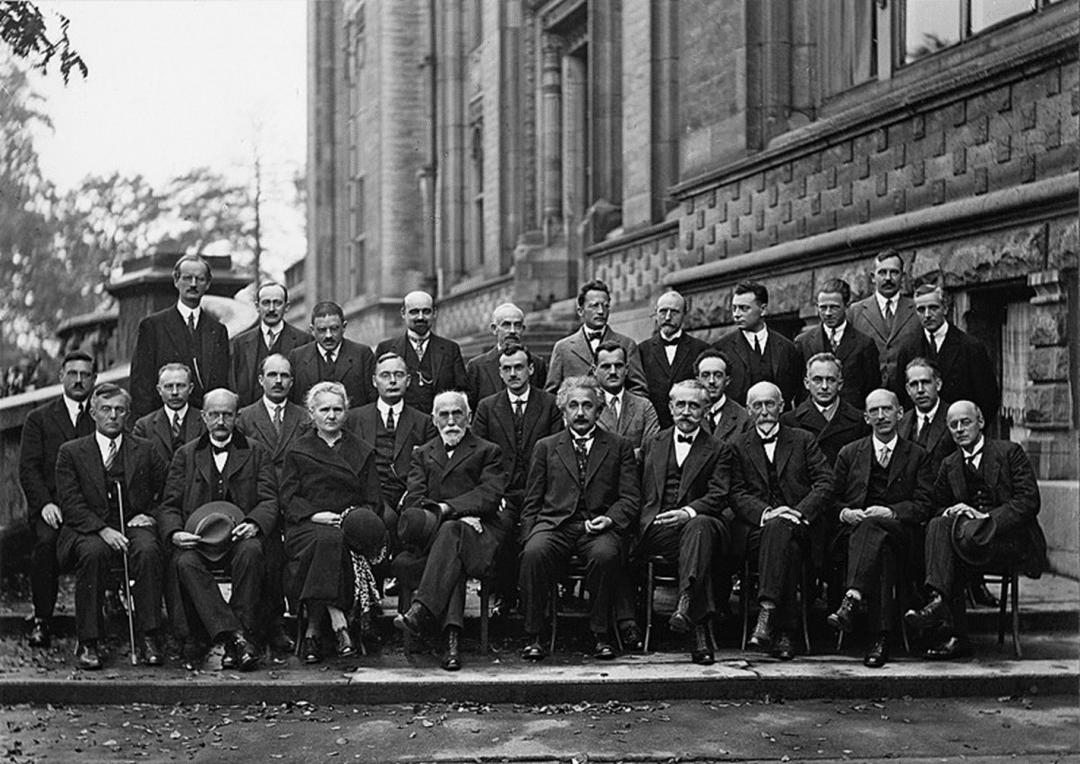

當時的老皮卡德正熱衷于研究宇宙輻射,他的合作伙伴是和他同一母校的阿爾伯特·愛因斯坦。

眾星云集的1927年索爾維會議合影,后排最左邊的那位就是老皮卡德

為了幫這位老學長的“相對論”收集理想的數據,老皮卡德需要到達足夠的高度。

憑借著自己長期改進的熱氣球FNRS-1,老皮卡德兩度刷新人類高度記錄,進入了23000米的高空。

準備乘坐FNRS-1升空的老皮卡德

但是,這人類歷史上的一大步,卻只是皮卡德父子冒險的一小步。

向往深藍

時光荏苒,24歲的小皮卡德剛剛結束了在法國軍隊的服役,憑著在日內瓦大學受過的物理學和經濟學教育,得以在母校任教。此時,世界剛剛經歷第二次大戰的摧殘,像無數人的生活一樣,終于有機會回到正軌。

和許多學科的進程相似,二戰也是海洋科學發展的重要時間節點之一。在戰爭期間,出于軍事目的,大量高科技成果應運而生,而真正出于科學目的海洋研究卻幾乎停滯。

美國科學家威廉·比比(左)在自己發明的球形潛水器旁,攝于1934年

二戰前夕,人類對深海的探索出現了寶貴的曙光:1934年,生態學家威廉·比比(William Beebe)設計出了一款鋼制球形的潛水器(Bathysphere),并乘坐它成功潛入了百慕大海域以下900多米處。

在此之前,深海在人類的認知中,等同于一片黑暗與寒冷。

1521年,麥哲倫(Ferdinand Magellan)在太平洋上放下一條近800米長的掛有鉛錘的繩子,最終未能觸底;1842年,英國自然科學家愛德華·福布斯(Edward Forbes)根據自己的研究,表示水深550米以下的水域沒有任何生命存活。

千年以來,無數科學巨匠因凝望觸不可及的星空而取得突破,卻從未有人清晰地認識這片包裹著藍色星球的未知領域。

威廉·比比:“當我望向下方,我看到了一個和火星金星一樣未知的神秘世界。”

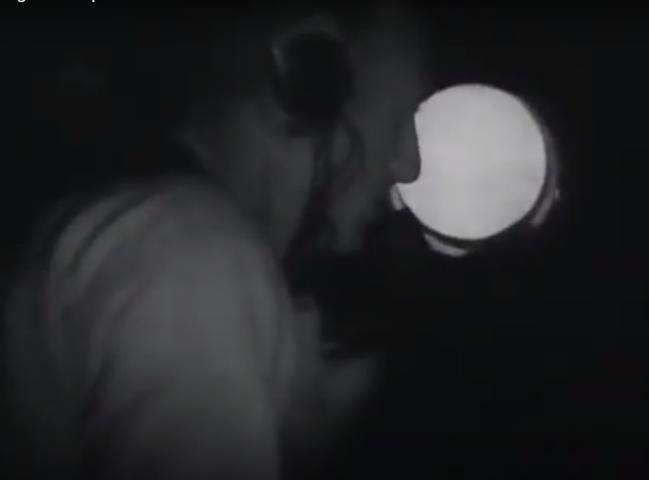

比比鉆進逼仄的鋼球,在晃動與寒冷中被科考船投入水中。透過狹小的舷窗,人類第一次看到了深水中的世界與生命。

正在鋼球舷窗觀察的威廉·比比每5-10秒鐘和海面進行一次對話,如果中斷會被海面立即用纜繩拉回以確保安全

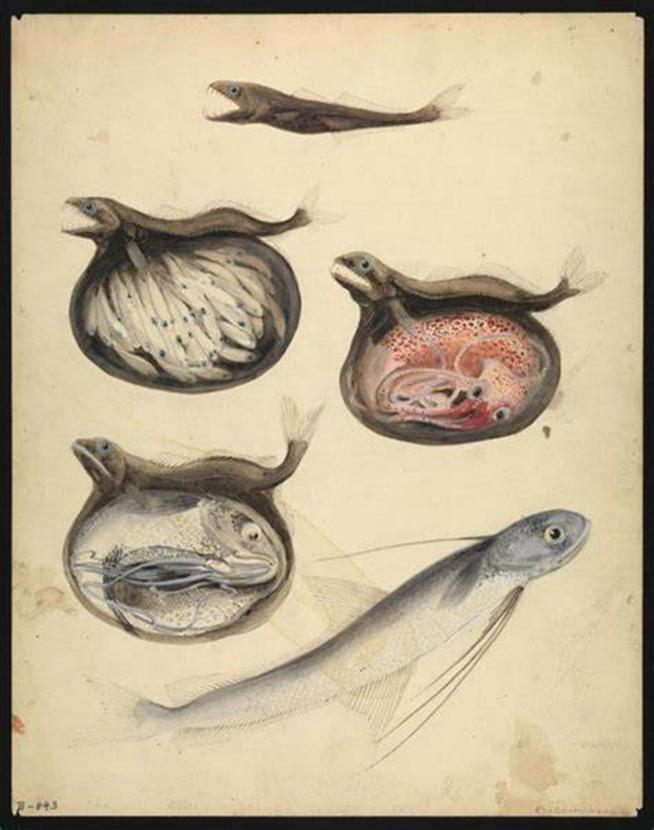

由于技術限制,當時的研究人員只能根據比比的描述和速寫來手繪復原海洋生命形態。

即便如此,人類對深海世界的認知也受到了極大的刷新。

比比根據親眼所見繪制的海洋生物,一度引發轟動,當然,也有質疑和嘲諷

值得一提的是,克蘇魯神話小說也在同一時期發表并流行。

深海之下,究竟還有多少神秘等待著人類發掘?然而這次,幻想并沒有像往常一樣結出果實,而是被戰爭和動蕩打斷,20年幾無進展。

此時,老皮卡德和許多科學家一樣,終于得以繼續開展研究。他決定重啟自己二戰前的研究項目:FNRS-2潛水器。

在球型潛水器的基礎之上,這款潛水器的機動性和堅固性有巨大的提升。像當年送他去高空的熱氣球(FNRS-1)一樣,老皮卡德決心用FNRS-2送人類去最深的海底。

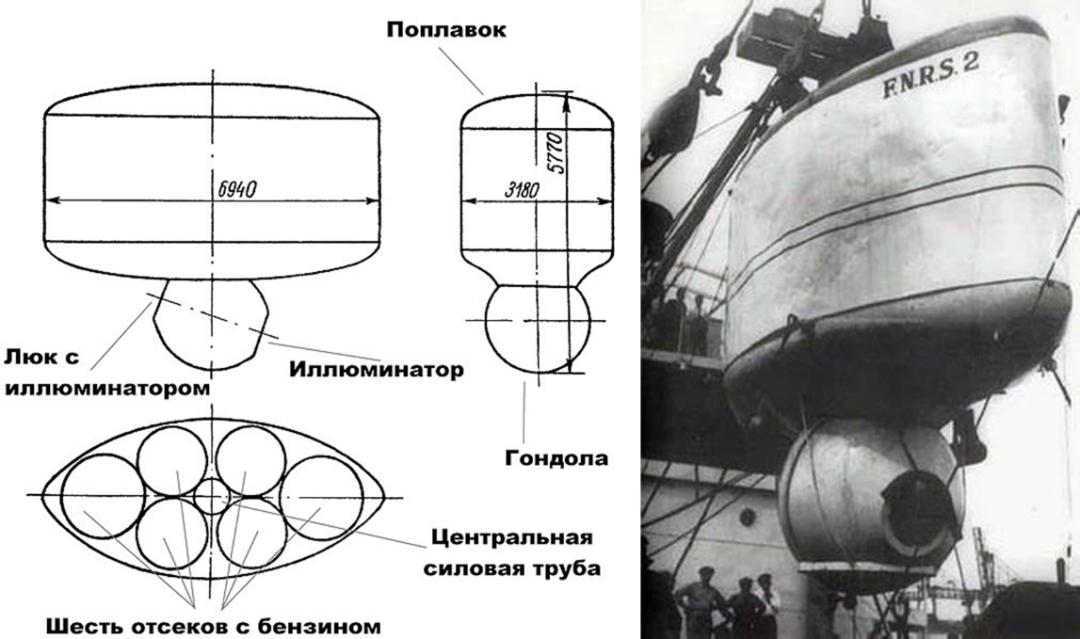

老皮卡德的潛水器FNRS-2設計草稿和原型機,受戰爭影響,本項目前后進行了11年

為了使目標早日實現,小皮卡德放棄工作,回到父親身邊,幫助他完成心愿。

父子二人進行了反復的研究與改進,以及在意大利的多次測試,潛水器最終定型,并被命名為“的里雅斯特”號(Trieste)。

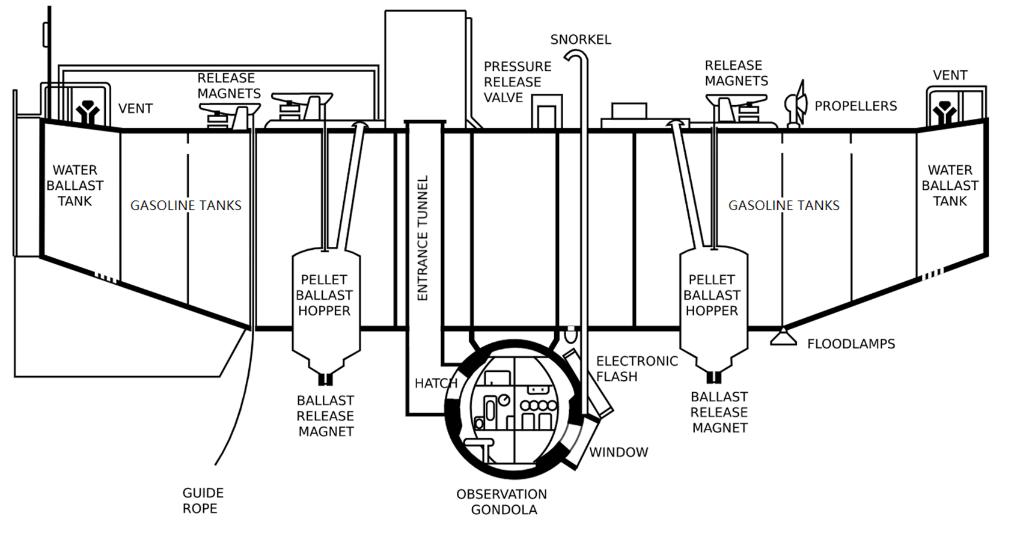

“的里雅斯特”號結構簡圖

這艘由瑞士和意大利的工廠共同打造的潛水器,大體上分為上下兩部分:

上方是為整個潛水器提供可調節浮力的“浮力艙”,長15米,通過油箱,水箱和壓載鐵的取舍來實現浮力控制;下方則是可以勉強容納兩人的“載人艙”,外直徑2米,內直徑則只有1.8米。

“的里雅斯特”號的設計使成員能夠對艙室進行一定的控制,而不是像之前的球形潛水器被一根鋼纜吊著,只能靠重力自由下沉。

為了把“的里雅斯特”號送入地球上已知的最深處——馬里亞納海溝的“挑戰者深淵”,皮卡德父子尋求了美國海軍的幫助。

共同商討后,“的里雅斯特”號更換了更大的浮力艙,并請大名鼎鼎的克虜伯公司制造了全新的鋼球。

“的里雅斯特”號載人艙特寫,為了承受高壓,觀察窗設計得極其窄小

1960年1月23日,海軍艦艇將“的里雅斯特”號搭載到西太平洋,海面一切就緒,小皮卡德與沃爾什進入潛水器,準備以平均不到1米每秒的速度,開始這場水下11公里的旅程。

下潛當天的海面上,“的里雅斯特”號與美軍艦艇一同待命

他們很快就無法從海面得到任何光照。逐漸也對寒冷,晃動,以及高壓產生的異響感到麻木。隨著深度增加,他們與海面艦艇的通訊越發不穩定,最終中斷。

下潛至大約9000米處時,有機玻璃舷窗的外玻璃板因壓力而產生裂紋,一瞬間搖動了整艘船。

好在裂紋沒有繼續擴大,兩人鼓起勇氣,將潛水器繼續往下開。

終于,在入水后的第5個小時,堅實的底部出現在他們的下方。

此時,與海面的通訊居然也神奇地恢復了(雖然訊息從海底到達海面需要7秒中的時間):“你們的水深是6300英尋(Fathom,海洋深度單位,1英尋約為1.83米,6300英尋為11529米)。”

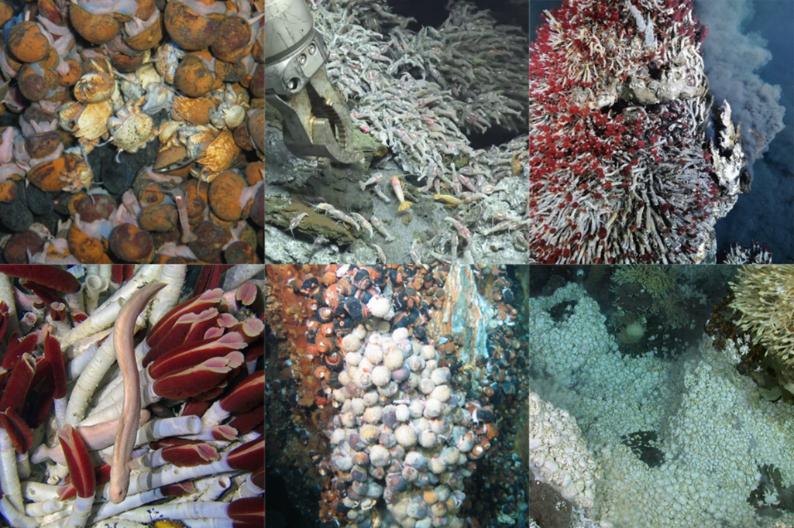

“收到!我確定我看到窗外有些非常小的魚類游走了,還有些看上去像比目魚,它們一定是脊椎動物,以及,海底像是軟泥一樣。”

小皮卡德的語言描述,代表著人類向海洋最深處瞥去的第一眼。

兩人在海底逗留了短短的20分鐘,隨后是3個多小時的順利返程。

父子二人在“的里雅斯特”號上合影,攝于1953年一次破紀錄的下潛之后

這一次,輪到老皮卡德迎接自己的兒子——第一位從海洋最深處返回的人類,就像當年小皮卡德迎接自己一樣。

重返“挑戰者”

遺憾的是,本次下潛無法拍出清晰的照片。但即使是二人的口述,也直接推翻了海洋科學界對“海底深淵無法支持生命生存”的認知,甚至直接導致科學家們放棄了向深海傾倒核廢料的計劃。

“的里雅斯特”下潛不久后,老皮卡德就去世了,而小皮卡德則繼續以科學家的身份進行著海洋研究。

小皮卡德為了紀念父親而設計的日內瓦湖水下觀光巴士:“奧古斯特·皮卡德”號

或許是由于之前的經歷,小皮卡德的后半生致力于海洋生物與環境研究,他成立基金會,積極推進海洋科研。

在1996年的一次采訪中,他對現代漁業和工業對海洋造成的污染及破壞深表擔憂,并且認為這種趨勢只能通過科學家和大眾對海洋的不斷了解才能得以扭轉。

晚年的小皮卡德,面前擺放的模型即本文中出現的老皮卡德號,FNRS-2,“的里雅斯特”號(從左至右)

“人們對海洋的探索越深入,將海洋問題提上日程的可能性就越大。我相信人類與海洋的共處的前景是美好的。”

2008年,小皮卡德在祖國瑞士逝世。

自從他下潛以來的60年里,各國海洋科學研究飛速發展。集中在過去50年里的一座座“里程碑”式的發現,是對小皮卡德晚年心愿的最好回應。

而他曾經去過的“挑戰者深淵”,也陸續迎來了其他人類訪客。

著名電影導演,詹姆斯·卡梅倫(James Cameron)于2012年乘坐重金打造的個人潛水器下潛,成為第三位到達“挑戰者深淵”的人類。

潛水器(左側小圖)以及艙內的卡梅倫,相比半世紀前,裝備全面升級,空間依舊狹窄

通過潛水艙外的攝影機,那個50年前匆匆一瞥的世界再次清晰地呈現在人類眼前。根據本次潛水經歷,他拍攝了紀錄片《深海挑戰(Deepsea Challenge)》。

即使身為正牌電影導演,他也表示:“我想不到有什么工作比探索深海更酷。”

沒錯,深海探索這件事本身就能挑動無數科學家與探險者的神經,是人類的好奇心,智慧,與勇氣的指向。

世界各地深海熱液區景象,海底世界遠比我們想象中更加繁榮而精致

更不必說,人類目前已經了解到的深藏海底的秘密:礦藏,生物資源,海底溫室氣體排放…無論是從開發利用,還是環境保護的角度,深海將依舊是無數問題的答案。

為此,人類在未來必定要更加重視對深海的探索。

“奮斗者”號在海底開展作業(圖源:央視新聞)

2020年11月,由中國科學家團隊設計制造的“奮斗者”號載人深潛器造訪馬里亞納海溝,并成功坐底,在萬米水深“開直播”。

這次成功吸引了全世界的目光——這標志著人類對深海探索的條件更加成熟:相比之前的載人深潛器,“奮斗者”號的性能實現了全面突破。

正在開展海試的“奮斗者”號

且不說包括抗壓能力在內的各種技術硬指標以及高精尖的模塊化設備,僅從成員體驗出發,“奮斗者”號可以容納三位科學家自如操作。

科學家們再也不用像皮卡德與沃爾什一樣忍受寒冷與緊張,更不必像卡梅隆導演一樣先練幾個月的瑜伽了。

千年等待,百年踱步,從威廉·比比首次下潛,到皮卡德父子的深海一瞥,世界各國的探索者們,如同接力一般,向那壯麗的深海前進。如今“奮斗者”號的成功,便象征著接力棒仍在傳遞。人類已準備好懷著永不泯滅的好奇,觸碰那深埋億年的奧秘。

Jacques Piccard, 維基百科. https://de.wikipedia.org/wiki/Jacques_Piccard

James Cameron's Deepsea Challenge 3D, National Geography. http://www.deepseachallenge.com/

Bathyscaphe Trieste, wikia.org. https://military.wikia.org/wiki/Bathyscaphe_Trieste

William Beebe,SEA and SKY. http://www.seasky.org/ocean-exploration/ocean-explorers-william-beebe.html

新華網,“奮斗者”號載人潛水器在馬里亞納海溝成功坐底. http://www.xinhuanet.com/tech/2020-11/10/c_1126722488.htm

喜歡此內容的人還喜歡

原標題:《水下9000米舷窗崩裂,失聯狀態下他們決定繼續下潛》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司