- +1

在工廠,他們只有十分鐘從機器變回人 | 眼光

攝影 / 占有兵

文 / 伍惠源

編輯 / 宗辰

占有兵記憶里的工廠“打工人”自由很少,連續不斷的重復工作,每天只有二十分鐘的既定休息,以及沒有止境的加班。這種生活在不同的時空里得以包裝,得以修飾,得以延續——不斷擴張的工作時限,被精密劃分的工作范疇,坍縮掉的個人時間,他們曾經在工廠,我們現在在“大廠”。

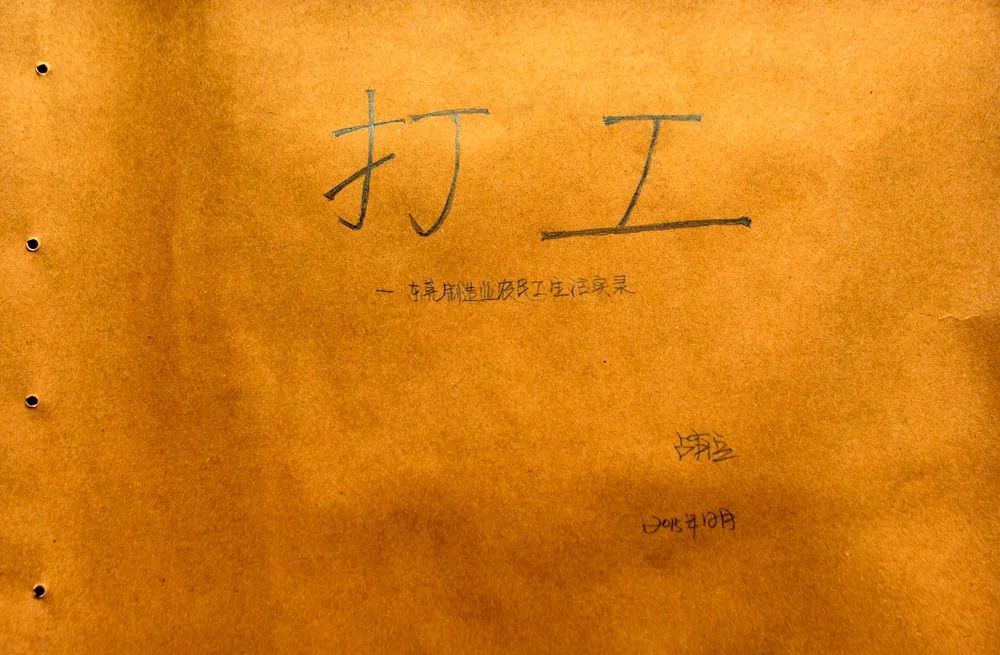

打工的那些年占有兵不確定自己是哪里人,車票貴假期短,回家的時間很有限。打工17年,他留在了廣東東莞。占有兵出生在襄陽市谷城縣廟灘,那里是山區貧困縣,吃不飽是常事。90年代在鄉下,最流行的口號是“東南西北中,發財到廣東”。占有兵花了三天轉了六趟車,成為南下打工人潮中的一片浪。

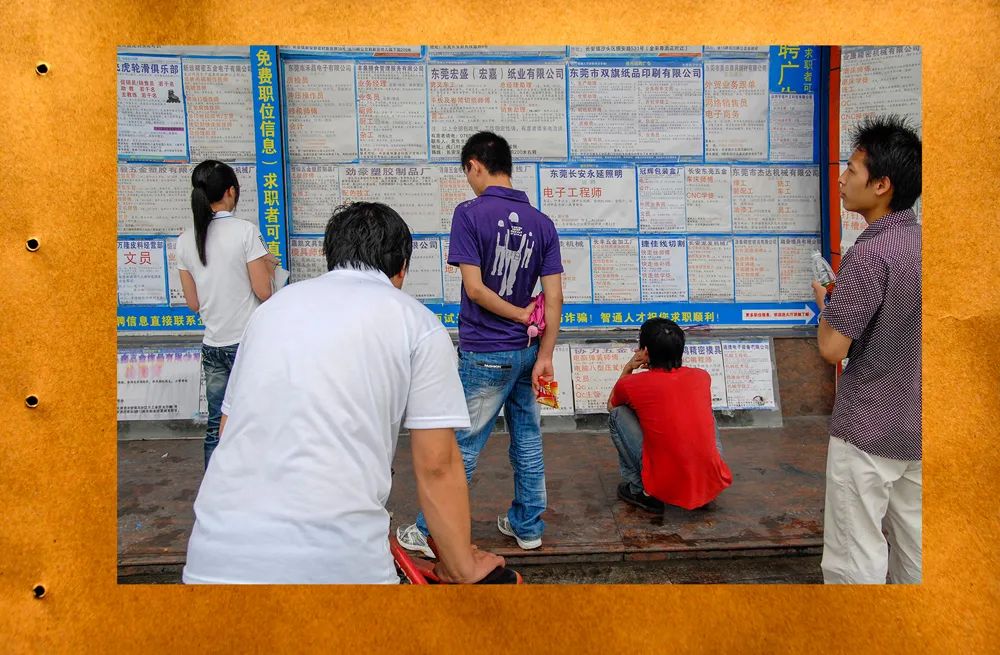

打工那些年他用鏡頭記錄下工廠里的生活和面孔,已經形成習慣。現在占有兵每天依舊拍照,鏡頭還是對準工業區。二十多年過去,現在的招聘欄前人頭寥寥,當時卻是幾百個人爭一個崗位的熱火朝天。當年南下是一場賭博,賭上家里的牛羊和“巨額”路費,幾天內找不到工作就只能回家,繼續面朝黃土背朝天。在占有兵眼里,缺少了時間和經濟的掣肘,現在的打工更像是一種選擇。

他記得剛到廣州時是冬天,常綠闊葉樹還開著花,不同于家鄉此時樹葉已經凋零殆盡。當時街上背著蛇皮袋的人很多,現在沒那么多了。

有限的自由

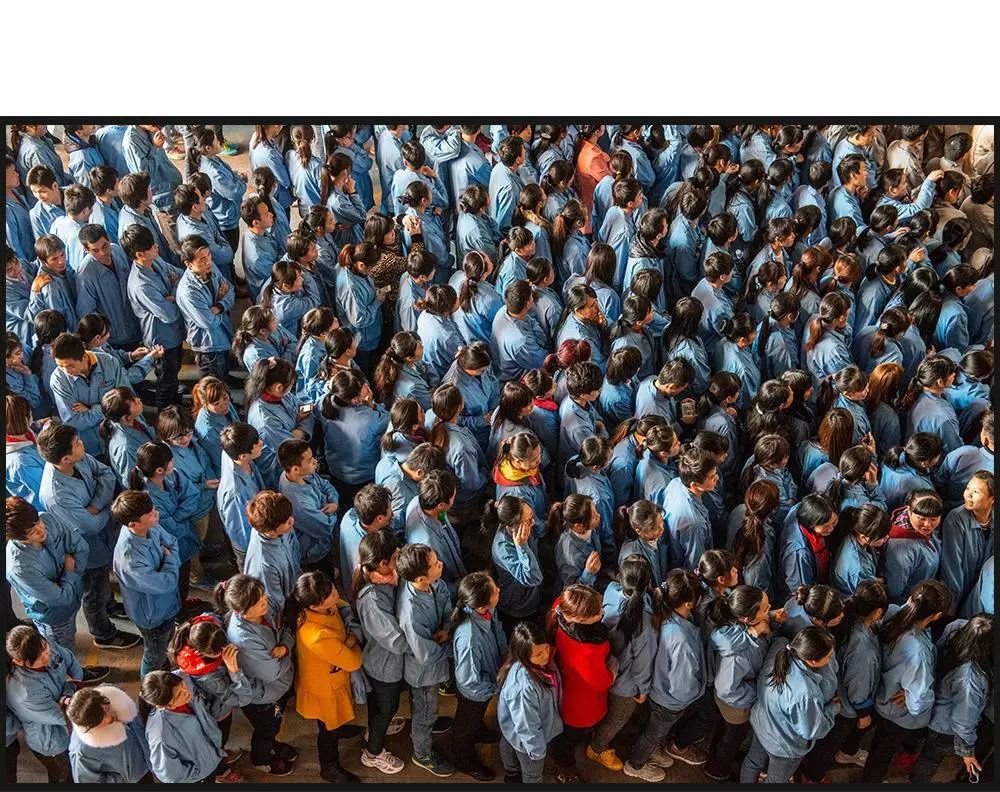

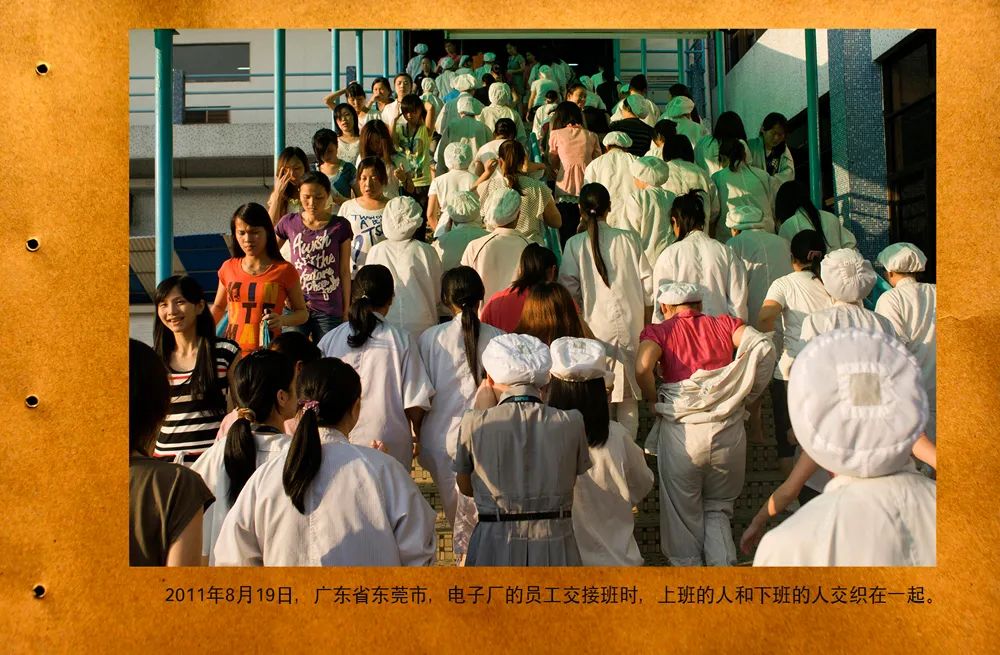

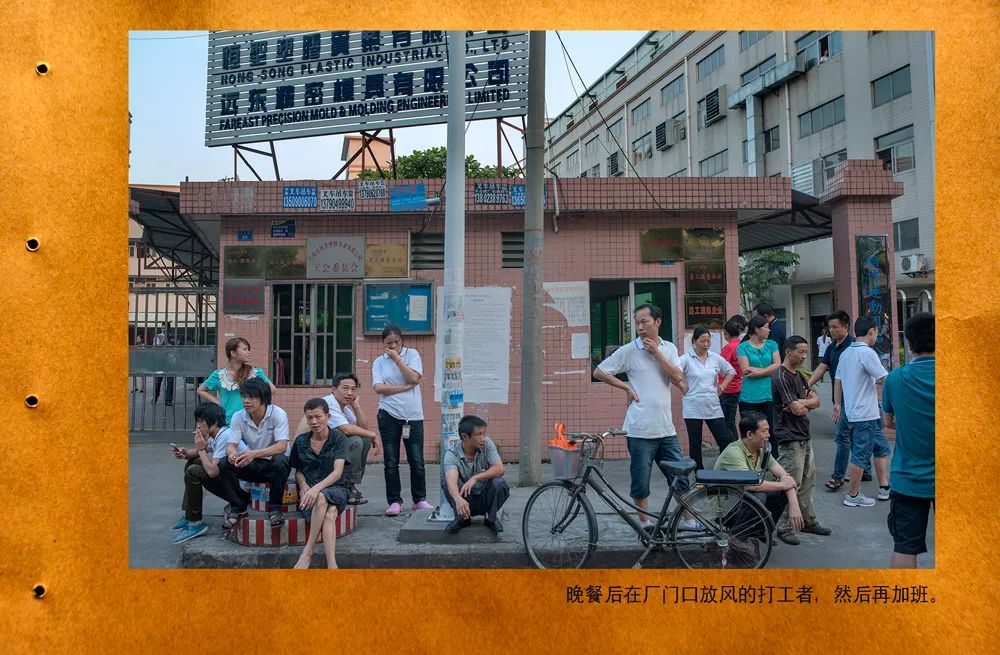

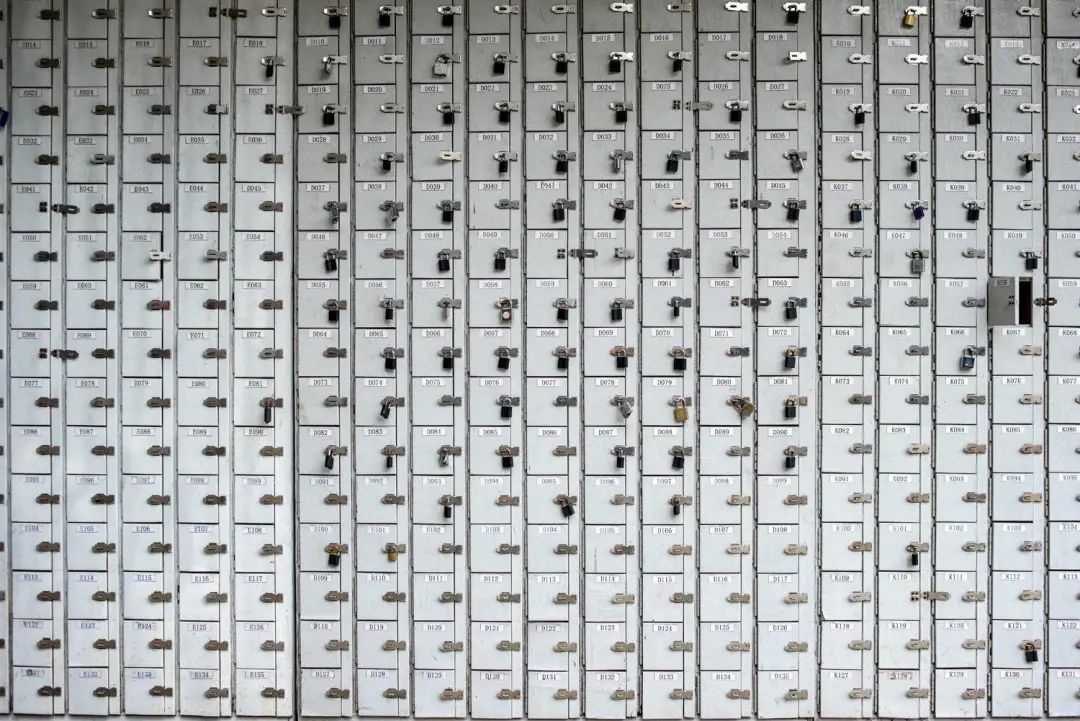

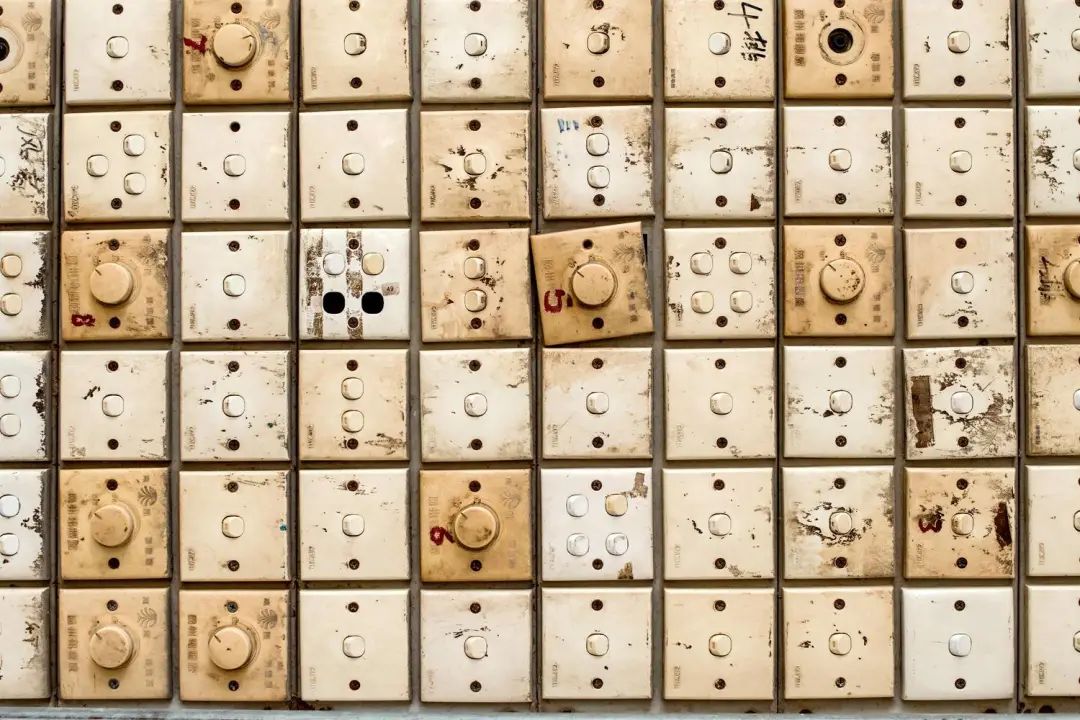

鈴聲激活了車間,打工人瞬間涌出,隨即塞滿洗手間,茶水間,急不可耐地掏出手機查看信息。抽煙的男人趕緊拽一支塞入嘴中,“啪”的一聲,火苗靠近香煙,一陣濃煙從口和鼻冒出。煙癮大的男工友會接連抽兩根。情侶默契地向同一個方向匯合,牽手,行走,到茶水間去,用同一只水杯,接滿水后,你喝一口,我喝一口。上廁所的道上都故意地拉著手不放,走到分岔口,有意地將彼此攬入懷抱,各入各廁。那些不想走動的人,就趴在工位上小睡一會兒,緩解一下疲勞。等鈴聲再次響起,人群又被捋回生產線的兩旁,從騷動到平靜,車間里只有機器運作和喘息的聲音。

他們只有十分鐘的時間從機器變回人。

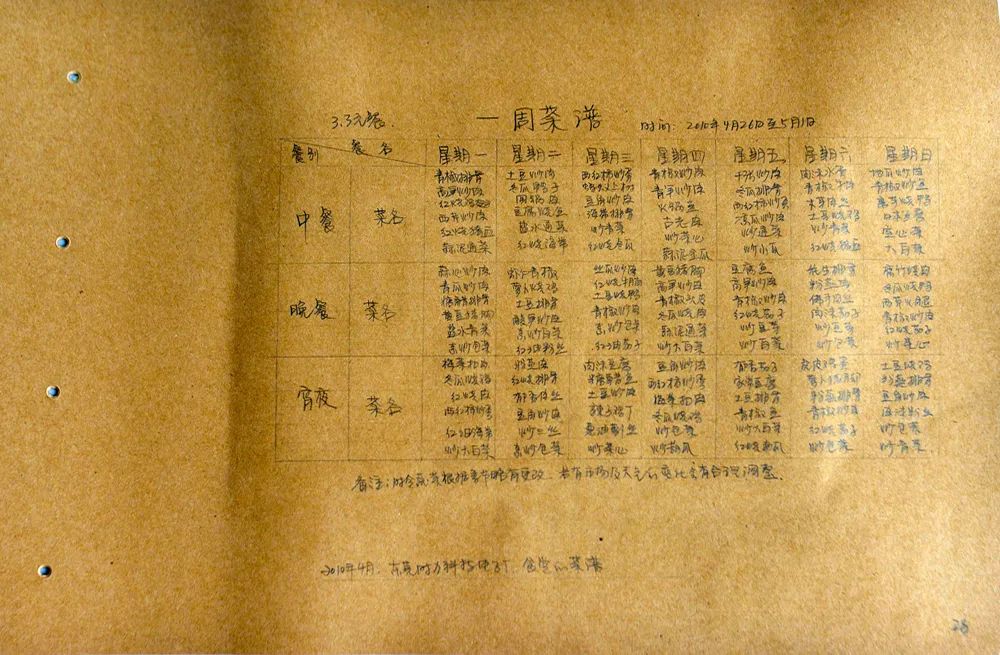

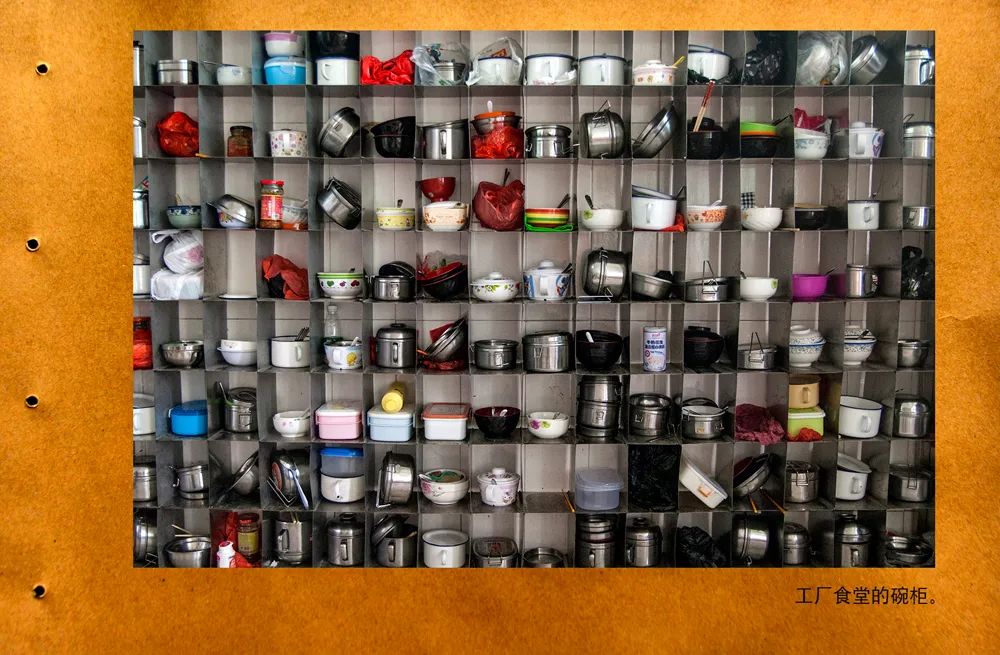

流水線作業,同樣的動作里度過一天又一天,除了這十分鐘,留給打工者的自由只有晚飯和加班的空隙、下班后從睡眠里擠壓出來的時間,以及每月一次的匯款日。而且幾乎每天都在加班。勞動法規定八個小時的工作時間,但幾乎沒有不加班的工廠,打工者也喜歡加班,因為能拿到更多錢。他們通常會在晚上八九點結束一天的工作,遇上趕訂單的時候會通宵加班,或連續加班幾個通宵才休息一天。

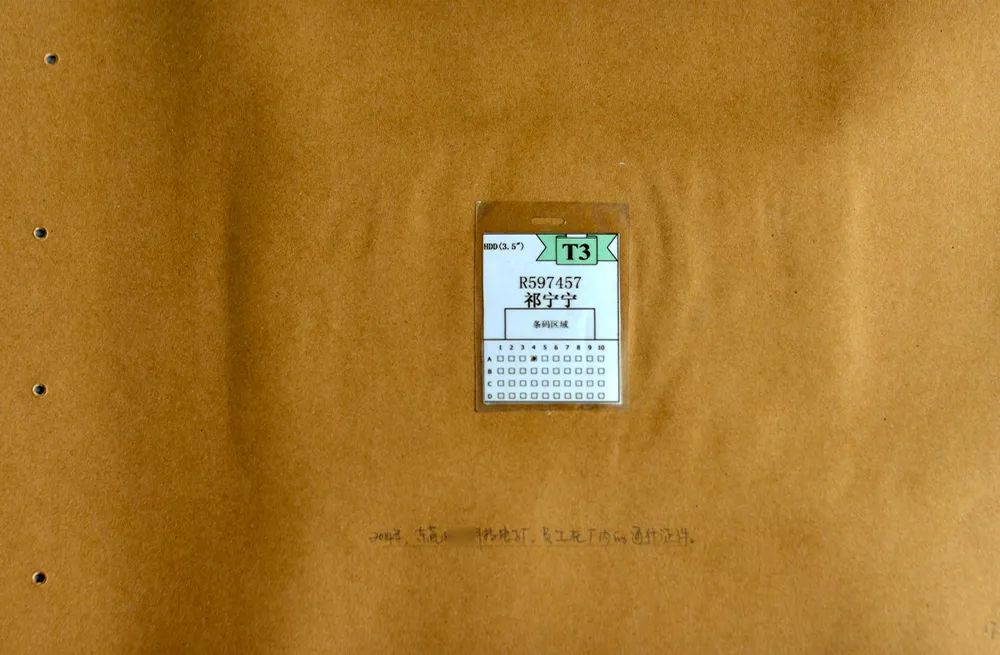

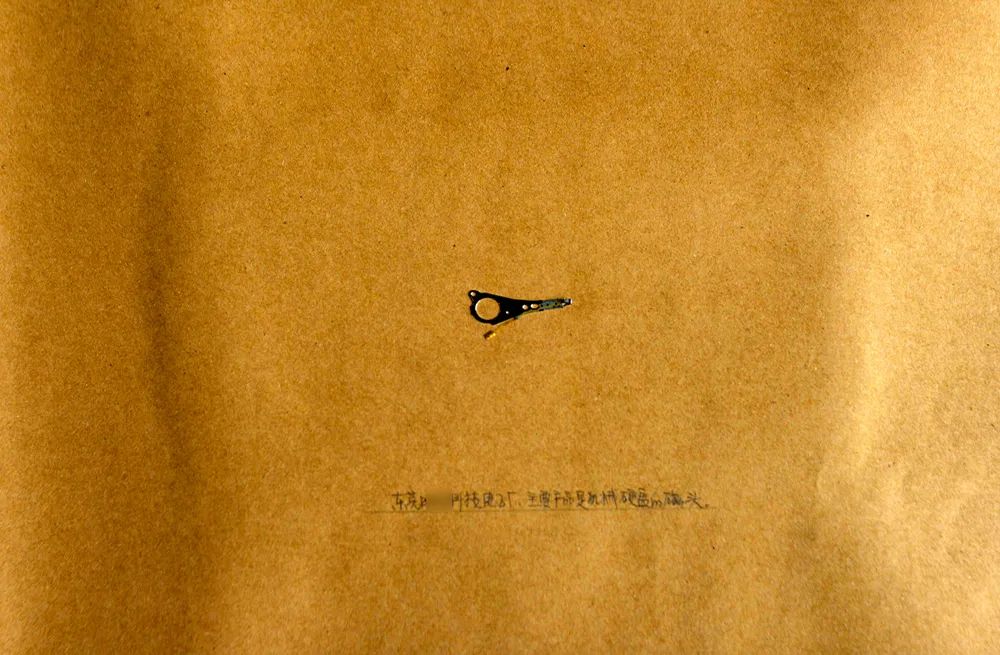

占有兵曾經做過一百多本打工書。借用這種形式,梳理了他拍攝的打工生活。

在這種勞動強度下,許多工廠都有員工出現低血糖突然暈倒的情況。打工者為了省錢或趕時間,每天只吃一餐飯或隨便吃點,長期超負荷運轉的身體吃不消。每年我也聽到會工廠有員工突然精神失常,罵人、大聲痛哭、長時間沉默,狂奔的事例。

讓我記憶深刻的是一個早上,我接到電話說廠里出事了。中班主管急切地說:“有一個女工昨晚在宿舍跳樓了。” 我急急穿上衣服向工廠趕去。當我趕到現場,看到宿舍樓后面的下水道鐵蓋上,一名穿著睡衣的中年女子頭碰在上面, 只有一點血跡。鐵蓋旁的草地上,砸出了一個小坑。

據說她有兩個孩子,期望很高,但孩子成績很差,加上丈夫與她有爭執,壓力之下導致上班分神,生產了很多次品。她不斷被批評,也漸漸被同事數落和排斥。在那個下著瓢潑大雨的晚上,她收拾好宿舍,踩上那張留在陽臺邊上有腳印的木凳,墜落成一聲巨響。她身上睡衣口袋中還留著可能為孩子攢下的,貼身帶著的幾百元錢。

人始終不能成為機器。但這樣的事件,就像汪洋大海中泛起的一陣漣漪,沒有來得及展開就消失了。而就算足夠強大和抗壓,打工者也無法保證自己能夠像生產線一樣成為永動機,跳槽和變動是常有的事。打工者有今天沒明日,有訂單了,成為生產線上的一個器件,高速飛轉;訂單減少,關閉生產線,就得走了。一些壞企業還會采用不可能完成的任務,讓你在無法忍受中自己消失,那樣不用賠償。

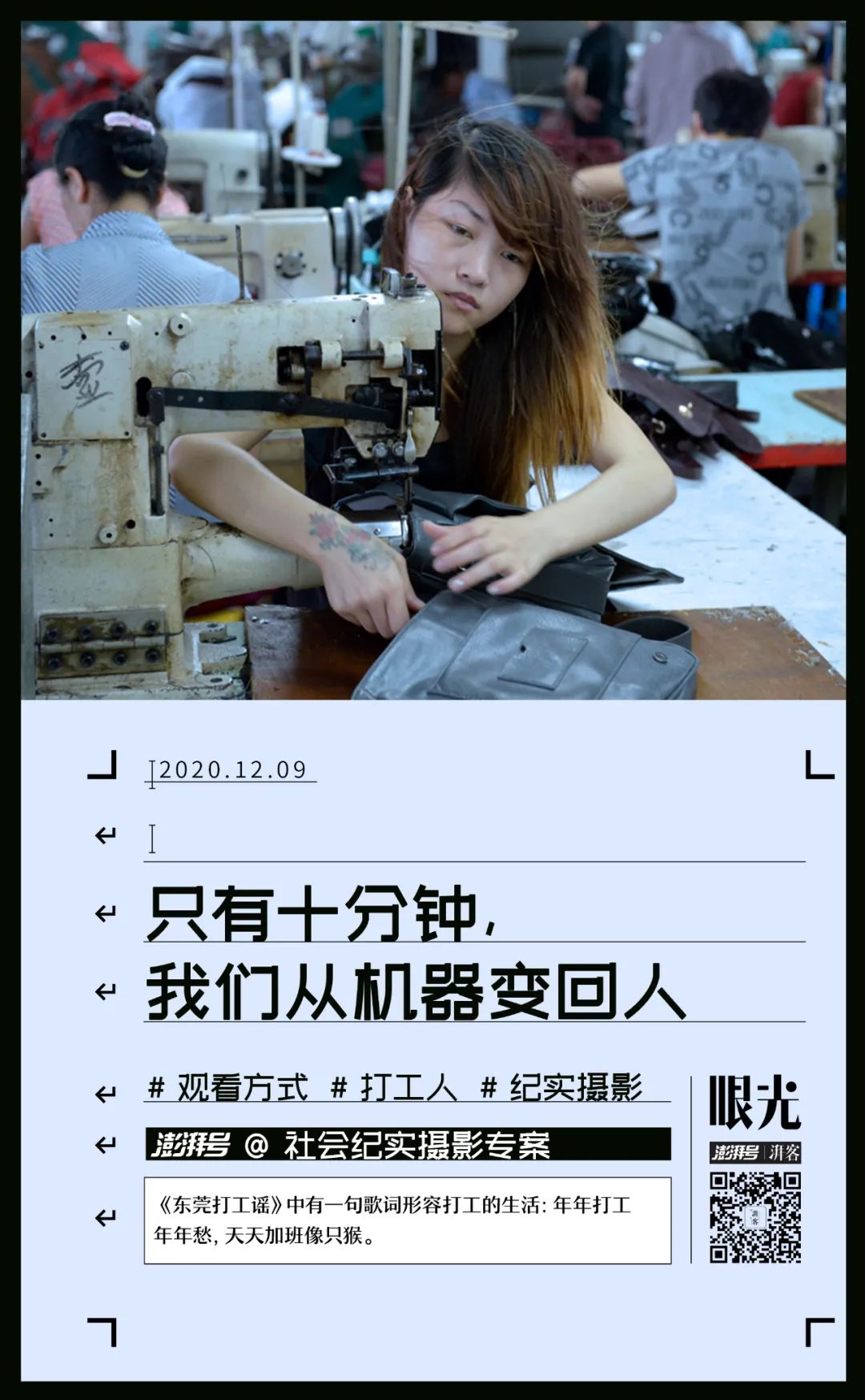

2012年6月18日,廣東省東莞市, 手袋廠的女工鄭婷在生產中。

打工者在經歷了或長或短的工廠磨煉之后,有些成為了老油條,工作表現一般,但又找不出明顯錯誤,過一天算一天,沒事欺負下新員工。當然,也有許多努力的打工者,迅速地精通各個工位的操作,培養起解決不同現場問題的能力。當生產線增長或現有的管理者離職時,通過競聘或高階管理的提拔從作業員變成管理者,過上了不錯的生活。

十年前,網絡也是出口

一個工業區的建立,會伴生著周邊的服務。五花八門的店鋪,由鐵皮屋或平房改建的店鋪,餐飲占了多數,其次是雜貨和服裝,還有零星的手機店、理發店、化妝品店......更有數量眾多的出租樓群。這里的潮流不落后于市區,只是消費會下降層級。我記得當松糕鞋流行、高筒靴回潮、露背裝大行其道時,工業區的服裝店也在銷售這類潮貨,但幾十元甚至十幾元就能買到。比如我曾經的女同事,她一個月穿壞了三雙新潮的涼鞋,每雙也就30塊錢。

現在看來最具年代感,那時候確最新潮的生意是電腦下載——就是給手機下載電影、音樂、小說。電影一元錢兩部,MP3音樂一元錢十首,小說三部一元錢,老板提供打印好的目錄供你挑選,然后再幫你存到手機上。過一段時間,可以去更新,當然費用也得再給。工業區沒有電影院,有些人也會選擇花兩元錢看一場投影。放投影的地兒情侶很多,五元錢可以看一個通宵。

2013年1月1日,廣東省東莞市,打工者在小攤上給手機下載電影,每元錢可下載5部。

2011年9月5日,廣東省東莞市,下班后,打工者們在工業區跳舞。

2010年11月29日,廣東省東莞市。打工者下班后在球場上看露天電影。

2009年10月1日,廣東省東莞市。打工者們在廣場上觀看電視轉播的國閱兵。

人氣最旺的地方,也許是雜貨店門前的桌球臺,每個小時四元,打球的只有兩個人,但觀戰的可能是二三十人,打球的人用飲料賭輸贏。

2005年以后,工業區新開了很多網吧。網吧寄托了很多不一樣的人生。

阿軍是一名普工,每天的工作就是打螺絲。到底每天打了多少粒螺絲,他自己也數不清。用他自己的話說:我就是個打螺絲的機器。阿軍下班后就沖進網吧,一天積壓的情緒,化作QQ上的留言,化作電郵的內容,化作微博的博文,化作游戲的動力。

阿琴會利用網吧來學習,或者做些自己喜歡的事情。她喜歡寫一點小文章,每天下班后都要到網吧坐上兩個小時。靜靜寫完,存貯到U盤上,然后回宿舍看書。她有時把文章用電子郵件發給媒體編輯,也和網友探討寫作技巧。

有輪滑愛好的阿慧,到網吧上網是為了組織輪滑俱樂部的活動、分享和討論輪滑技術,樂此不疲。不過更多的時間,她會選擇和朋友“刷街”(指在街頭輪滑),從一個工業區刷到另一個。

2010年1月5日,廣東省東莞市,打工者在網吧上網。

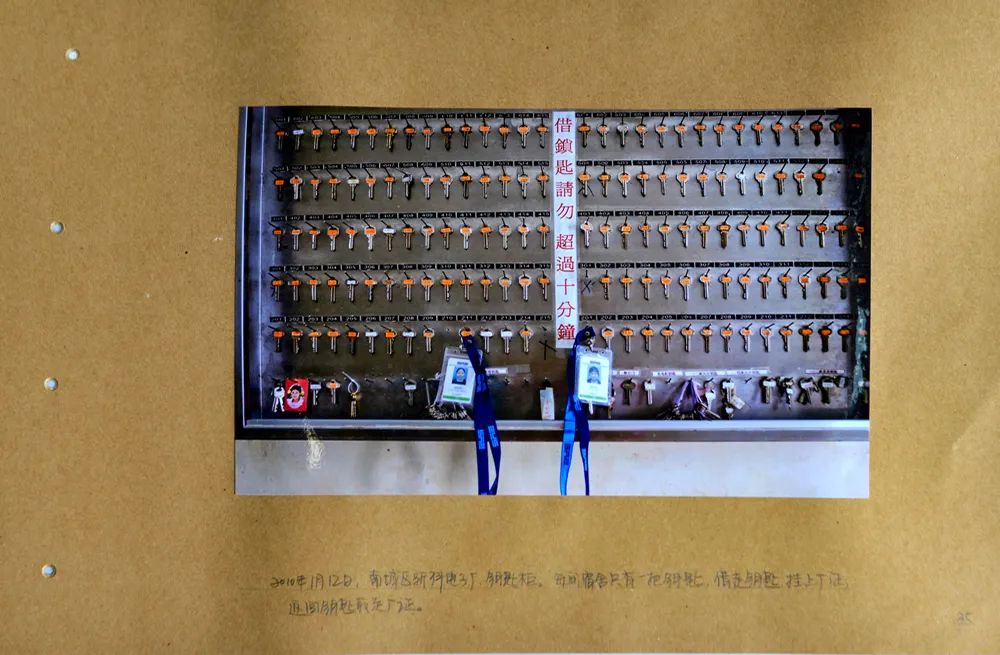

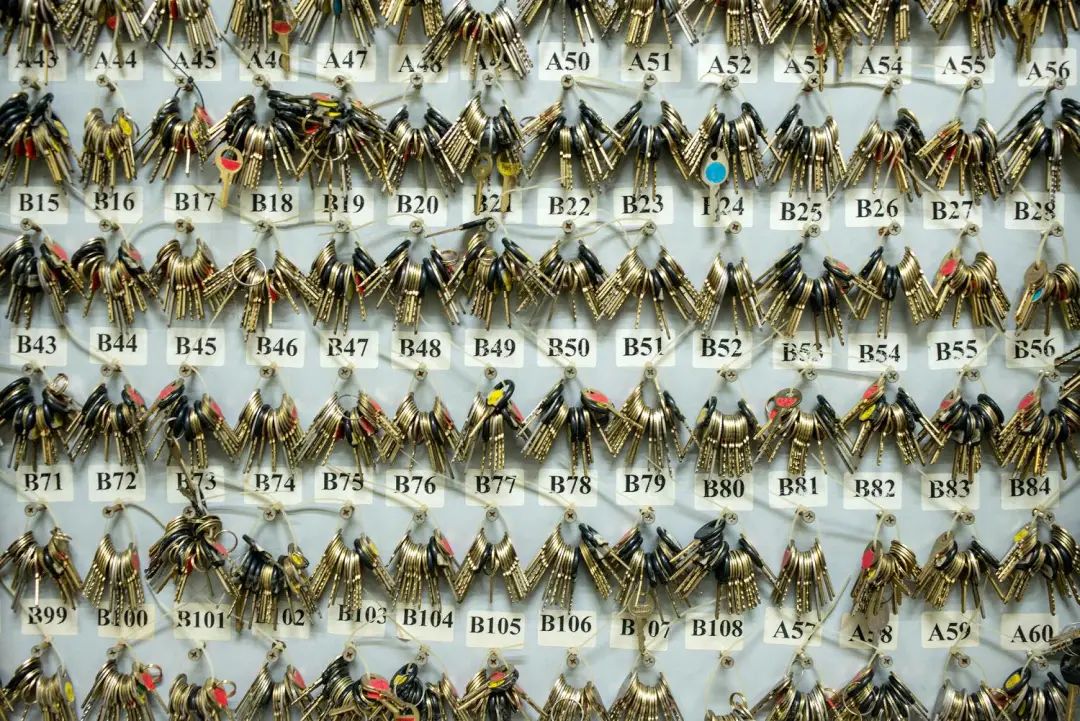

每個月發工資的那天,打工者們多出半天的自由時間。但大多數人把這一天過成了一種儀式,在郵局排隊寄錢的人多得無法想象,從柜臺排到大廳,在門口處繞幾個來回,再排到很遠很遠。打工者讀書不多,常有寫錯字的人一遍又遍地重填,即使在冬天,也看到有人額頭冒汗,手心沁出的汗水將匯款單浸濕。一個月的勞動成果在這一天通過郵政寄到中國不同的角落。但寄出的這一刻要等很久很久。

2012年1月1日,廣東省東莞市,打工者給家人打電話。

壓抑與逃離,去與留

一對夫婦在宿舍樓道偷歡被捉,因為無法證明夫妻關系,被當成賣淫罰款了1000元。這件事在當時被當作工人們飯后的笑話談資,現在想來卻有太多無奈。

每天下班之后,姑娘們會開始自己的T臺show——脫掉寬大的無塵衣,穿著自己心儀的時裝,婀娜多姿地展現她們的青春、活力和自信。她們也互相曬自己的裙子,分享心儀的白馬王子的模樣。這些欲望被集體宿舍和工廠制度極大壓抑,才讓這個笑話成真。

2014年12月5日,廣東省東莞市, 電子廠的女工進無塵室前照鏡子。

2010年11月7日,廣東省東莞市。工廠內部舉辦模特比賽。

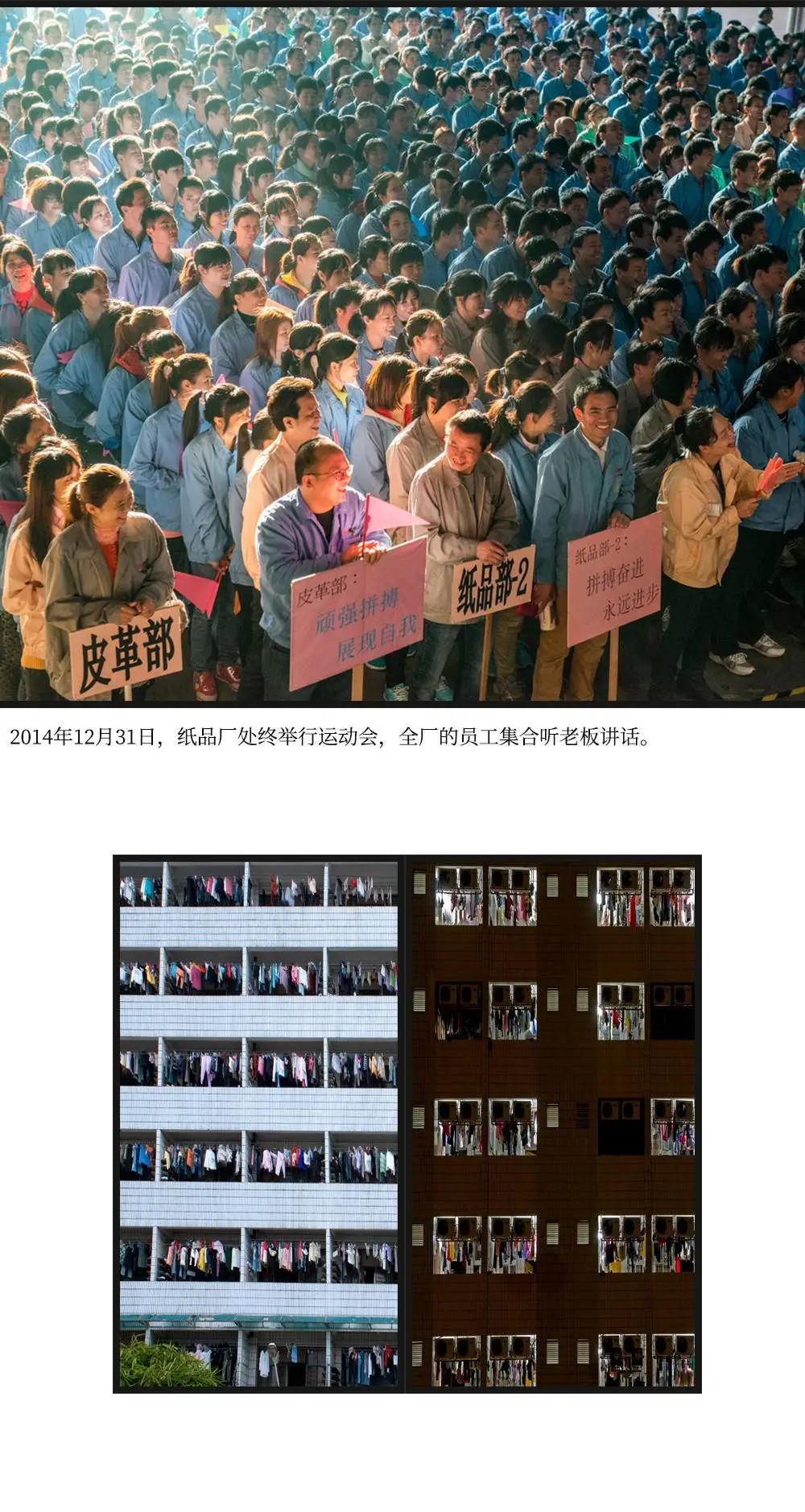

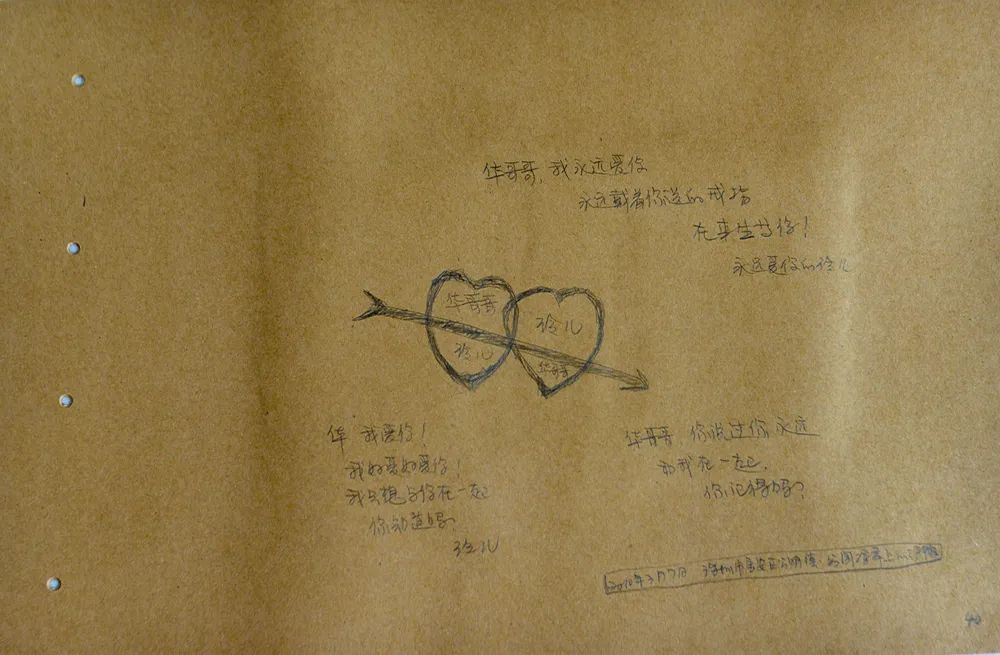

和現在差不多,在外打了兩年工,家里覺得你也多少穩定了,有些積蓄了,就開始催結婚。一些人通過介紹交往;有一些人,通過自由戀愛最終走入婚姻的殿堂;但大多數人是利用春節回老家的機會,讓家中的親友介紹本地的同齡人進行交往,甚至一方辭掉原來的工作,跟隨另一方一起打工,最后成家。

戀愛或結婚都需要一個獨立的環境,當時有些工廠有“夫妻房”,即夫婦二人在同一家廠,分出的一間獨立的宿舍。找工難的年代,夫妻房極少。夫妻房讓打工的夫婦有了正常的夫妻生活,也為工廠留住了生產線上需要的勞力。而沒有那么幸運的戀人,只能離開免費的集體宿舍。

工廠周圍有很多出租屋,新修建的出租屋最小12平方米,最大不超過30平方米,全部是帶洗手間和廚房的單房。每月房租350元。每逢工資有漲,房價必定上漲。出租屋的墻壁、電線桿上,貼滿了諸如有償代孕、招公關小姐之類的 小廣告,還有淋病根治、老中醫治梅毒牛皮癬之類的時代圖騰。出租屋的大門在后面,通常前面留給一樓的商鋪用。電線、網線如蛛網,樓梯陡、小又黑暗。電費高、水費貴,每月還有清潔費。二手房東代管理,房間被盜他不理,送水送氣不順利。

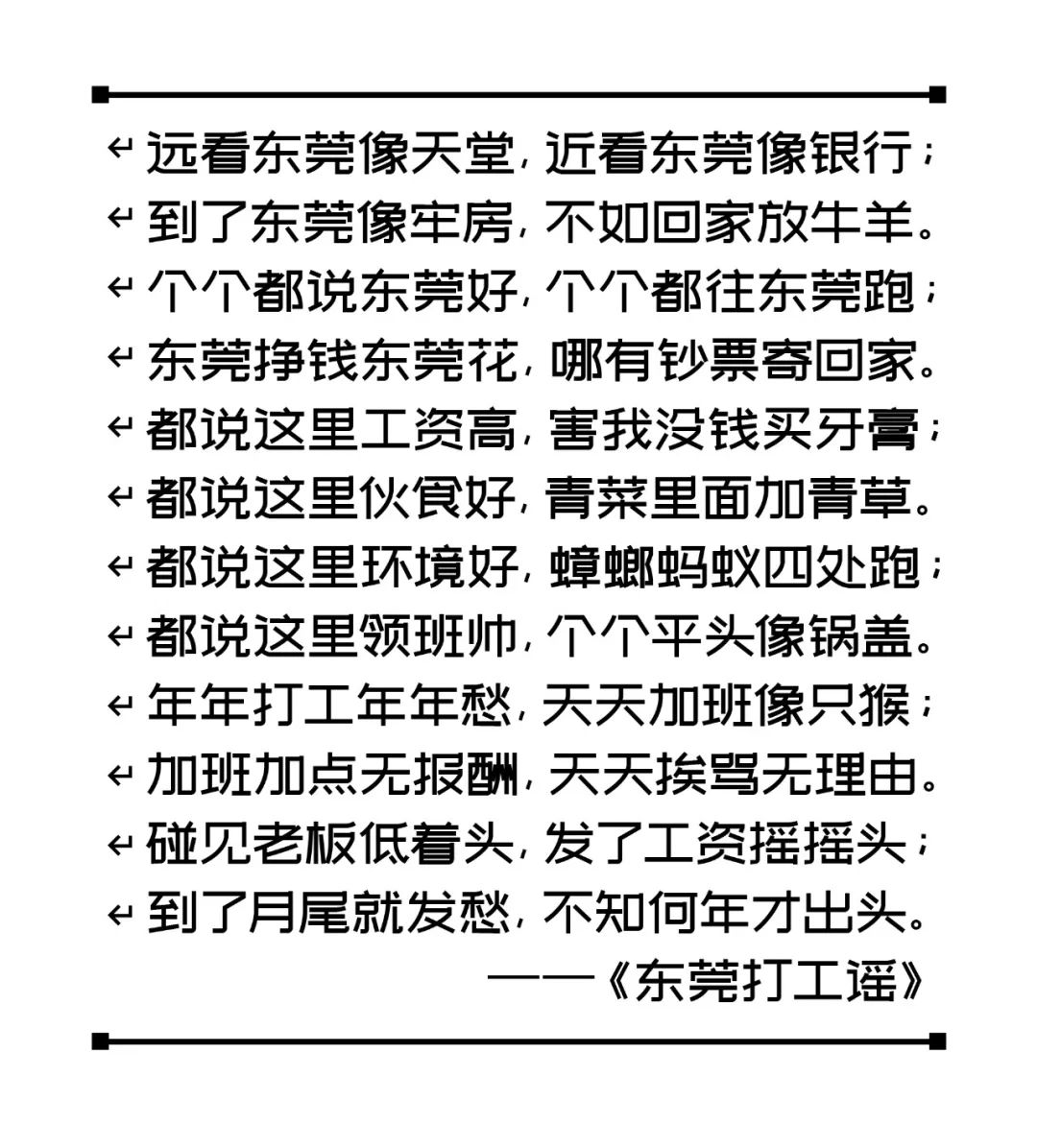

工人下班。

打工者租住的出租屋。

2016年5月25日,廣東省東莞市,找工作時在草地上睡覺的打工者。

幸運的人,能持續在這里工作,在出租屋短暫或長久地居住,更多的人因為各種無奈選擇離開。在上世紀90年代一批和我年紀差不多的人出來后,又接二連三地往回撤。這些人要么出來后 壓根兒就沒有進過廠;要么不能適應每天加班到凌晨、全年無休的打工生活;要么是被炒魷魚;要么是工廠惡劣的生產環境導致身體染病;要么是工廠發不出工資白干了;要么是中介騙得身無分文,成了盲流。

能夠有幸留下的人,也要面對新的挑戰。讀書、醫療、養老,通通都是新問題。“種瓜得瓜、 種豆得豆”聽起來是一種無奈。就像雖然父母條件變好了,期望孩子能成龍成鳳,但現實決定孩子們只能接受最為普通的教育,甚至無法在城市就讀。很多在農村長大的孩子又重復了父輩的老路:勉強讀完初中或者連初中也沒有讀完,夠了16歲,就迫不及待地投靠父母進城, 再進入流水線,成為一名新生代的勞動力。

新工廠,新工人

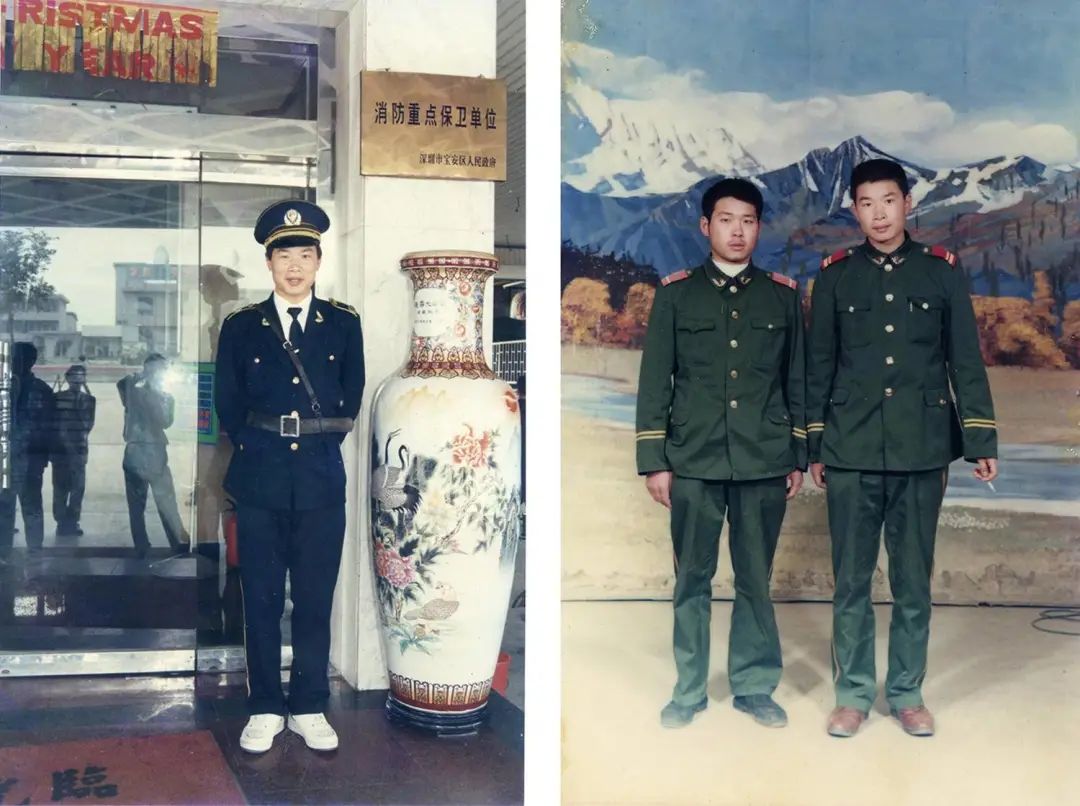

(左)1995年12月,占有兵剛出來打工時在一家工廠當保安員。

(右)占有兵和戰友,他本來不抽煙,拍照時又拿了煙夾在手里。

這是十年前打工人的一些側寫。

曾經在外打工是一種榮耀。記得有一年春節我回到湖北老家,買了一部最新的雙碟VCD機,還買了領帶和一套西裝,把退伍時用的帆布袋換成了拉桿箱, 買了嶄新的皮鞋,帶了兩條萬寶路香煙。從進村口開始,見到鄉親們就打招呼,發香煙。一些鄉親們當面就說“看這娃子,打工賺大錢了,真有出息”。

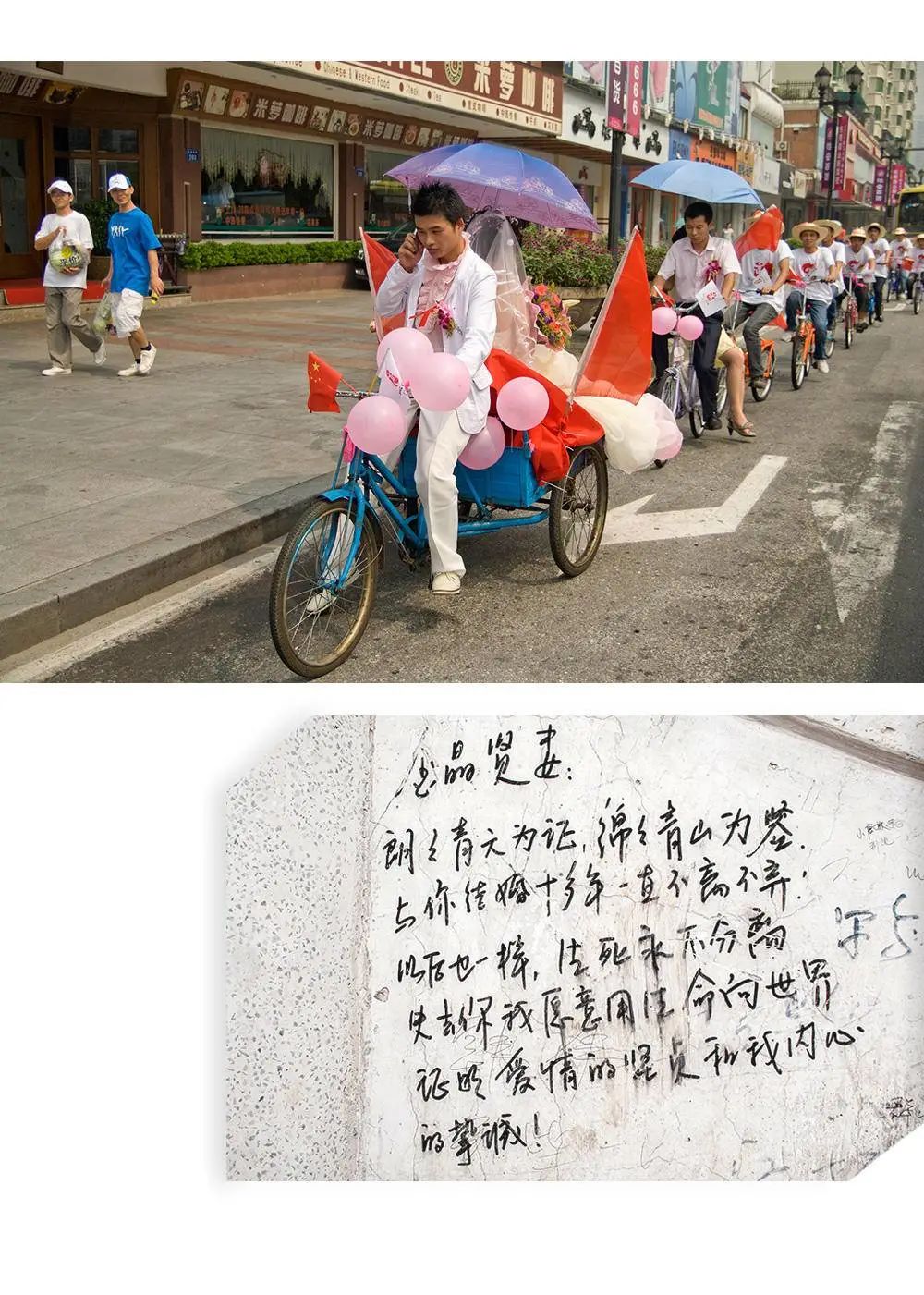

人們開始思維慢慢轉變,逐漸走出去,而工業區在近十年來卻已發生了180度的逆轉。2003年以前,只要是工廠,老板只愁訂單,從不愁工人,滿大街都是找工作的人,老板只管挑最好的、最聽話的、最廉價的人用。甚至有一些惡劣的工廠,專門騙取求職者的錢,從來不出貨。

到了2006年前后,開始出現招工難的苗頭了。最明顯,餐廳、酒店選服務員,不再是清一色的女性了,男服務員也出現了,工廠也開始缺人了。以前出門,乘車擠、公園里擠、廣場上擠,現在馬路上隨時人來人往的情景消失了。

現在,汽修廠的男工留著長發并染成黃色;制衣廠的女打工者穿著露背裝;玩具廠的女工腳指甲染著紅色;手袋廠的男工穿著背心、露出手臂上的文身、耳朵上還戴著一只耳環;印刷廠做包裝的女孩子穿著低腰褲,這在過去是無法想象的,過去員工整齊劃一,許多工廠對員工的著裝有一定要求,現在幾乎不再有了。

2012年,來自四川涼山州的打工者。

打工者們在長椅上休息。

打工者假日在廣場上讀英語。

工廠數量逐漸飽和,城市向服務業和高新技術傾斜,內地與沿海差距越來越小,人們也越來越重視教育, 社會也發展到有更多的職業選擇。2014年之后,各家企業使用渾身解數,希望留住員工——提高工資,安排夫妻房,宿舍裝空調,年終獎汽車,大搞文化娛樂活動,開展員工關系管理,但仍沒有解決招人難的問題。

有些招聘專員說,現在待遇高了,員工也更難管理了,員工對企業的忠誠度低到了極限,十年前那種扎實、肯干、不講條件、任勞任怨,每天可以加班到晚上12點、第二天照常開工的員工絕種了。實際上,員工沒變,甚至更為努力,是社會變了,他們也許不再需要在工廠打工了,或是唯一選擇了。

我身處的東莞長安,從改革開放前以農業為主,上世紀八十年代依靠來料加工迅速發展。至2010年年底,長安鎮共有外資企業1318家,世界500強企業六家,經濟占東莞市9.3%的GDP。這塊98平方公里的土地,融入10000多家企業,成為制造業生產線上必不可少的一個單元。今天的長安,各類豪華汽車,高樓大廈比肩接踵,商品房的價格早已突破每平方米10000元,但長安再也沒有晚上數星星的時刻,從前捕魚撈蝦的河流,早已變得如墨水般濃黑,再也沒有人敢下去游泳。

短短二三十年里,這里由一無所有,到蓬勃發展,到逐漸轉向高新科技。曾經,各路廠商擁進來,如今,有些廠房面臨著巨大的生存壓力,許多后來搬遷了或被改成了商鋪、酒店、沐足城、幼兒園,被新一輪資本光顧著,廠房變成了大商場、商品房。曾經,晚上喧囂的街道,加班后的打工者游走在街頭,人頭攢動,小攤檔老板忙得顧不上喝水還喜笑顏開;廠房四周都是打樁機晝夜不停的聲音,建筑工地的夜晚燈火通明,專門拍證件照的照相鋪忙到夜深。如今,夜市還在,商場一個接著一個關門,人們逐漸走出工業區,或是工業區的關閉逼著人們走向別處。打工者落腳在這里工作、戀愛、結婚、生子,孩子有了自己的同學和玩伴。然而工廠要搬遷了,變了,一切又要重來。

工業區仍舊聚集著制造業的工廠,向全世界提供中國制造的衣服、鞋、玩具、家具、電器, 等等。但是,似乎不需要那么多人了,也招不到那么多人了,連工業區大門處的保安,也不像過去一樣蠻橫;工業區的廠房業主, 由過去單純的收租佬向同舟共濟的服務企業轉變;為工業區提供配套服務的企業機構,向合作共贏轉變。即便如此,制造業在時代的浪潮中,一批又一批地逝去。

最近三年,每當春節和暑期,我都會到車站去看看乘車的人。長途客車多了,打工者帶回家 的行李袋,從之前的蛇皮袋紅白藍到拉桿箱,再到山寨的名牌手袋。人們的臉上,寫滿艱辛,但仍有朝氣。20多歲的打工者,染著頭發、穿著時髦、 手臂紋著圖案。他們依然懷揣夢想,踏進城市,奉獻青春。

2008年9月28日,廣東省東莞市, 工業區全貌 ,現在廠房已經拆除,興建新的CBD。

運營編輯 / 胡雅婷

閱讀 36

贊在看

留言

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司