- +1

《天龍》《燕云臺》沒說,契丹不只有畜牧業

原創 文史君 浩然文史 收錄于話題#燕云臺3#中國古代史84

契丹人

說起契丹來,我們的第一反應可能是:這是一個生活在今天亞洲北方草原上的游牧民族,極具侵略性,自北朝隋唐以來,就不斷侵擾中原。五代后晉時,更是攻占過后晉首都開封(今河南開封),迫使后晉割讓幽云十六州。北宋建國后,與契丹/遼的戰爭連綿不斷。最終,北宋通過向契丹/遼輸納歲幣、物資等形式,來換取宋遼間的“和平”。影視文學作品如《楊家將》《天龍八部》《燕云臺》等,都從不同角度展示過這些史實。人們想當然地認為,契丹人主要的,甚至是唯一的經濟產業,就是畜牧業,此外,契丹人還通過劫掠周邊漢族及其他民族,獲取謀生物資。其實,這是對契丹/遼經濟生產方式的一種誤解,他們的農業、漁業、狩獵業也相當發達。

印象中的遼國是這樣的

一、農業

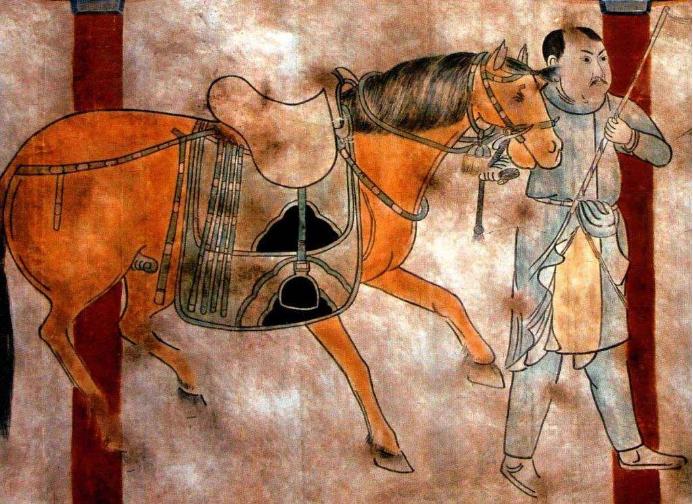

契丹人最初主要的,甚至是唯一的經濟生產形式就是畜牧業。他們逐水草而居,依賴游牧業獲取飲食、服裝等主要生活資料。契丹人開始從事農業生產,主要受到兩個因素的影響:

一是與契丹同源的部分奚族人,因與漢族人接壤而居,受漢族農耕文化的影響,逐漸從事半畜牧半農耕的經濟生產方式。他們租借漢族邊民的部分荒地,仿效漢族農民的耕作方式,耕田播種,“秋熟則來獲”。

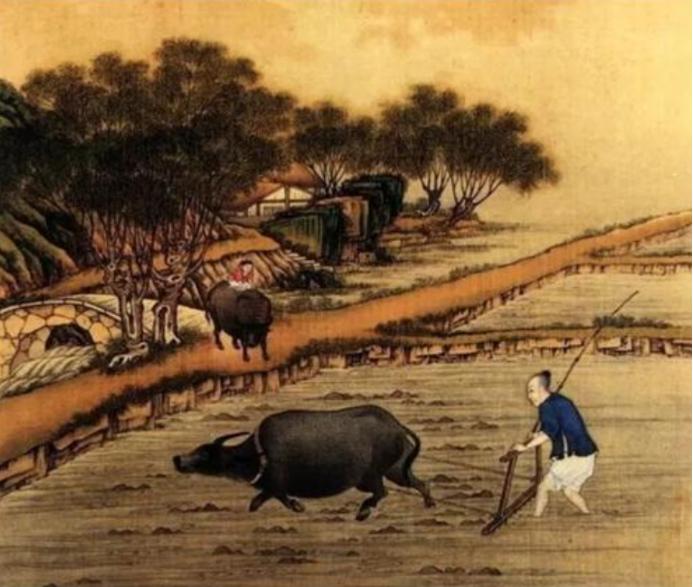

二是直接受漢族農耕文化的影響和熏陶。隨著契丹與中原漢族的接觸日益頻繁,尤其是北朝、隋唐時期,契丹與北齊、隋、唐等王朝多次爆發激戰。契丹人侵擾內地時,曾多次劫掠大量漢族邊民,驅趕回契丹。這些漢民延續漢族的傳統生產習慣,從事農業生產。他們的勞動成果,特別是糧食,為契丹人提供了充足的食物。因此,農業生產日益引起契丹統治者的重視。遼太祖耶律阿保機就“專意于農”,遼太宗也專門下詔保護農田,并令部分契丹人從事農耕。遼統治者還制定獎勵農耕的政策。不過,這一時期農田里的主要勞動者,還是以漢人為主。以至于蘇轍出使遼國時,見到許多漢民從事農耕的景象,于是作《使遼詩》喟嘆:“故壘開都邑,遺民雜漢佃。”

遼圣宗

在遼統治者的倡導、鼓勵下,大片荒地被開墾出來;隨著大量漢民或主動遷移,或被掠賣到遼國境內,他們帶來并推廣更為先進的農業生產經驗、技術,遼的農業生產也一改以往粗放耕作的模式,逐漸轉向精耕細作生產方式。目前,考古工作者在遼朝境內的韓州、成州等地區挖掘出土的鐵鋤、鐵鎬、銅鋤等農業生產工具,有力地證明了這種耕種方式的轉變確實存在。

遼農業生產的繁榮,引起北宋使臣的注意。蘇頌在《使遼詩》中,這樣描述遼國境內繁旺的農業生產景象:

農夫耕鑿遍奚疆,部落連山復枕崗。

種粟一收饒地力,開門東向雜夷方。

田疇高下如棋布,牛馬縱橫似谷量。

遼國農業生產的繁榮發展,促成了遼國社會經濟從單純的畜牧業向半農半牧業的轉變。不但漢人,越來越多的契丹平民,也紛紛投身于農業生產。遼國西北部諸部落,每到農時,全家都會忙碌不閑。有四名成年男子的一家人這樣分工:一人負責“偵候”(守衛巡邏),一人負責耕作公田,二人去服兵役。大家各司其職,辛苦勞作。

遼統治者不僅鼓勵平民耕種,還命戍邊的軍人利用戰、訓間隙,屯田耕作。遼興宗時,耶律唐古奉詔在西疆屯田,連續14年獲得豐收。

發達的農業生產為遼國提供了充足的糧食。遼道宗時,各地糧倉/窖積存粟米15萬斛。東京道所轄50多座城內,均建有和糴倉。遼國軍民自此再未遭到饑荒斷糧的威脅。

二、漁業

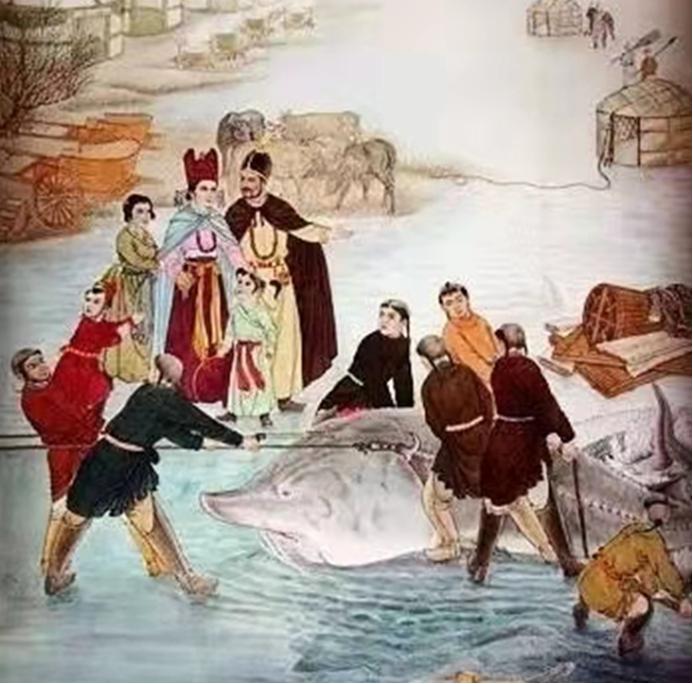

契丹先民本以射獵野物為生,后來,一些野生動物雖逐漸被馴化,畜牧業日益興盛,但漁業并未衰歇,統治者依然重視捕漁業。每年正月上旬,皇帝、太后與諸隨侍都要去撻魯河、混同江(鴨子河)、納水等河流捕魚。

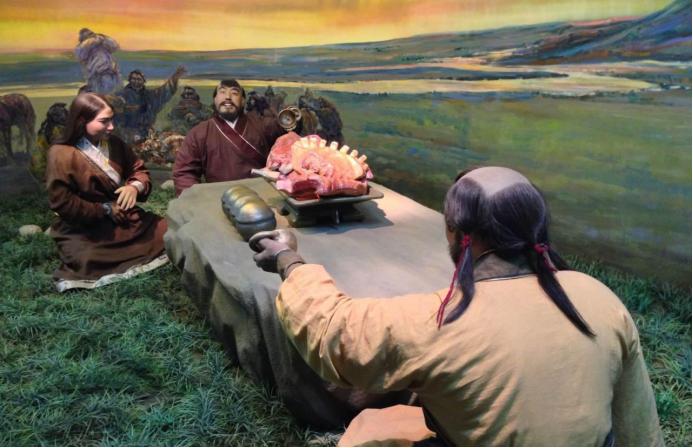

他們先趁河水凍結成厚冰時,在冰上搭起帳篷。再在距帳篷上、下十里河道內鑿開厚冰,將漁網下在水中,以免魚兒逃竄。然后,在冰帳內床前的冰上鑿四個冰洞,謂之“冰眼”。“冰眼”的鑿法不同:中間的“冰眼”要鑿透,其他三個“冰眼”環繞中間“冰眼”,不鑿透。負責在冰上觀察魚兒游向的侍從待魚兒即將游到中間“冰眼”時,要趕緊向皇帝稟報。皇帝在中間“冰眼”中放下魚鉤,將魚釣出來。釣上來的第一條魚,被契丹人稱作“頭魚”。要設宴慶祝,謂之“頭魚宴”。

受邀參加宴會者,不僅有契丹權貴,還有各部首領。宴會進行到高潮時,人們起身離席,載歌載舞。大家熟悉的女真首領完顏阿骨打拒絕在“頭魚宴”上為遼天祚帝舞蹈。標志著女真反抗遼國暴虐統治的故事,就發生在遼天祚帝天慶二年(1112 年)的“頭魚宴”上。

遼天祚帝劇照

三、狩獵業

契丹畜牧業雖發達,但上自皇帝,下至平民,都酷嗜狩獵。他們一般在陰歷二月、三月,在撻魯河等水域,放鶻子海東青捕獵天鵝、大雁;四月、五月,獵捕麋鹿;八月、九月,捕獵虎、豹。宋人將其形象地比喻成“如南人趁時耕種”。

海東青

契丹人嗜獵天鵝。他們常在長春州(今松花江邊)榆、柳、杏林等天鵝喜歡棲息之處進行圍獵。皇帝狩獵時,侍御們都穿上墨綠色的衣服,每人準備一柄連鎚、一器皿的鷹食和一枚刺鵝錐,在獵場周圍,每隔五七步,成排站立。皇帝頭戴冠巾,穿著應季的服裝,腰系玉束帶,四處眺望。若有侍御發現天鵝,須立即舉旗示意。負責傳遞信息的探子騎快馬,將天鵝的方位馳報皇帝。侍御們紛紛鳴鼓鼓噪,天鵝受驚,騰空飛起。隨侍們趕緊將海東青進獻給皇帝,皇帝放開海東青,使其飛到空中,捕獵天鵝。海東青體型較小,若捉到體碩健壯的天鵝,往往因氣力不支會和天鵝一起墜落到地面。此時,一直堅守在附近的隨侍要趕緊上前,用刺鵝錐將天鵝刺死,取出它的腦子,飼喂“海東青”。

皇帝要用捕獵到的第一只天鵝(契丹人謂之“頭鵝”),在宗廟里舉行隆重的祭祖禮,將其薦獻給列祖列宗享用。祭畢,大宴群臣,論功行賞。群臣向皇帝進獻酒果。在樂舞聲中,君臣頭上插著天鵝毛,互相酬酢,互致賀語。捕鵝有功者得賞,失誤或不獲者受罰,重者或遭炮烙、鐵梳等酷刑。皇帝還將天鵝毛和酒賜予隨侍們,救助“海東青”者,循例加賞銀、絹。此后,皇帝和隨侍們使用獵網、弓箭捕獵天鵝,直至春末才會結束。

秋季,遼代諸帝往往到慶州(今赤峰市林西縣)一帶的伏虎林、幸秋山等山林捕獵麋鹿、虎豹、兔子等野物。每年七月中旬,契丹人在蔭涼處搭建牙帳。等夜半鹿群至河邊飲水時,預先埋伏在附近的獵人吹響號角,發出類似鹿鳴的聲音。鹿群被誘惑停駐時,遼君臣萬箭齊射,殺獲頗豐。遼人謂之“舐鹻鹿”、“呼鹿”。七、八、九月,皇帝率群臣及隨侍,除在“捺缽”(契丹語,遼皇帝的四時游獵的行宮名)處理國政外,暇日則在各山射鹿、虎、豹。

文史君說

契丹既有發達的畜牧業,也有較發達的農業和漁獵業。其農業主要受漢族農耕文化的影響,逐漸興起,并由粗放型向精耕細作型轉變。從事農耕者也由最初的漢人,擴展至部分契丹平民和戍邊軍人。日益發達的農業,為遼提供了充足的食物,增強了遼的國力。契丹人酷嗜漁獵,皇帝、權貴除處理國政外,幾乎全年都忙于魚獵。這既是他們獲取生活資料、娛樂的重要方式,也是君臣軍民習武、練兵的重要政治活動,因此歷久不衰。

參考文獻

(宋)歐陽修:《新五代史》,中華書局,1974年。

(元)脫脫等:《遼史》,中華書局,1974年。

白壽彝主編:《中國通史》(第七卷),上海人民出版社,1999年。

宋德金:《中國風俗通史》(遼金西夏卷),上海文藝出版社,2001年。

(作者:浩然文史·郛生)

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司