- +1

警醒(woke)文化的根源

原創 張拓木 Lib Sans Woke 收錄于話題#Andrew Sullivan7#警醒文化6

原作者:Andrew Sullivan 授權翻譯

核心提要:警醒文化在短短幾年之內席卷歐美。警醒文化的理論基礎來源于后現代批判理論(Postmodern Critical Theory),一種在后現代框架下著力于揭示并挑戰權力結構的社會哲學流派,尤其關注于文化身份(種族、性別等)。這樣一種冷僻理論是如何走出學術象牙塔并對社會造成前所未有的沖擊的呢?

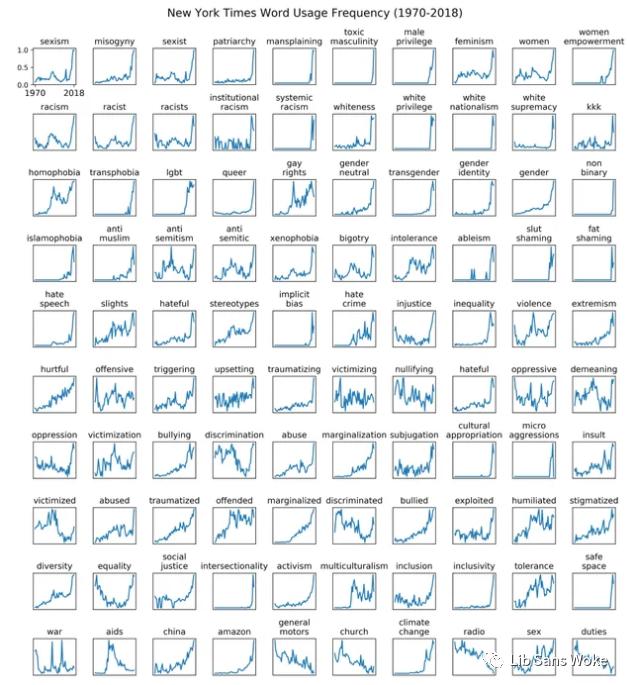

2010年代中頁,一套新奇詞匯開始在媒體中嶄露頭角。衡量新聞里詞匯頻度的數據網站storywrangling.org揭示了這些令人注目的變化。一些從前極為生僻的詞忽然變得無處不在。Arram Sabeti使用這樣的工具對紐約時報1970年到2018年的用詞頻率做了分析(如下圖所示),有些詞匯不知從哪里冒出來,在最近幾年創下新高。這些新詞語中最成功的有:non-binary(非二元)、toxic masculinity(毒性男子氣質)、white supremacy(白人至上)、traumatizing(引發創痛)、queer(酷兒)、transphobia(仇跨)、whiteness(白人性)、mansplaining(男怨)。下面這幾個詞近年來一直上升而最近幾年爆發:triggering(觸發)、hurtful(傷人)、gender(性別)、stereotypes(刻板印象)。

語言是變遷的,本不值得擔憂。這些詞匯中有些也會保持下來。但這些變化發生得如此之快,觸及如此多話題,看起來像是至上而下的語言重排,而不是緩慢有機的自發進化。紐約時報號稱“記錄的報紙”(paper of record),過去在文字上是出了名的魯鈍,學究、精準、變化緩慢,但最近幾年來,如此多新詞匯開始充斥版面;假若一位十年前的讀者來到今天,會遇到不小的閱讀困難。我們這些長期讀者已經習慣了全新詞語忽然蹦出來重新描述某種我們以為早已懂得的東西。每當看到一個新詞,我們腦子想一想,然后繼續我們的生活。

但這樣并不夠。我們需要知道,所有這些新詞都有一個共性:它們都是“批判理論”(critical theory)這種生僻學術理論的產物。在過去幾十年里,這個理論在精英教育界獲得了非凡的人氣,到2010年代中頁達到了文化傾覆點。大多數普通人從未聽說過這個理論——或者說是互相嵌套的一網子理論——但它正在改變我們說話書寫的語言,也在改變自由民主賴以存在的那些機構的邏輯依據。

我們太需要一本通俗易懂的書來向大眾解釋這個理論了。現在終于有了:《Cynical Theories:活動家學術是如何把所有事情都攪合成種族、性別與身份問題的》[1],作者是前數學教授James Lindsay和英國學者Helen Pluckrose。它對這個費解哲學進行了深入研究,但很值得費些力氣閱讀。

這本書幫助外行理解,從1960年代到現在,后現代(postmodern)思潮是如何演進并成為今天社會正義(Social Justice)教義的。后現代主義從批判所有宏大理論(從基督教到馬克思主義)發端,逐漸成為一個顛覆西方文化知性基礎的工程。在這個框架下,理性(reason)的概念,不論是啟蒙主義的版本還是古老的蘇格拉底式理解,都是一種用來服務權勢者的虛構(myth),因此它必須被削弱和“問題化”(problematized)。后現代理論不帶敬意,它并未提出用什么來取代理性。客觀事實(objective truth)的概念也被拋棄了,即使我們把它視為一種無法完全獲取的理想。我們擁有的都是敘事(narrative)和故事(story),它們的意義都是暫時可變的,因此也都是可以被顛覆或者問題化的。

在1980和1990年代,這種對所有事情了無目標的批判,逐漸沉淀固化為一種行動計劃。既然事實(truth)僅僅是權力的工具,并且這種權力被用來壓迫特定的身份群體,那么自然就會產生一種要做些什么、把這種理論批判轉化為社會運動的欲望。Lindsay與Pluckrose稱之為“應用后現代主義”(applied postmodernism),它固化為我們現在所知的“社會正義”。

這其中的關聯不難理解。畢竟,這個理論認為我們狀態的核心所在就是,我們生活在一個交織的壓迫體系中,社會里不同的身份群體遭受著不同的懲罰。所有的權力都是零和的:要么你擁有壓迫別人的權力,要么別人擁有壓迫你的權力。比如,男人行使權力,那么女人就沒有;異性戀行使權力,同性戀就沒有;諸如此類。這個世界觀里不存在互益非零和的進步。一個群體要獲取權力,必須經由另一個群體的損失。于是,問題就不再局限于解釋世界,而是要改變世界,這也是為什么有些批評家稱之為新馬克思主義(neo-Marxism)。

這里的“新”是指將馬克思主義關注的唯物主義和階級替換為各種不同的受壓迫身份,如同階級之間永遠沖突一樣,這些身份之間也永遠沖突。在這個世界觀里,個體的存在僅僅在于他所屬各種身份的交叉(intersect)。在這個權力動態之外你沒有獨立存在。我再不僅僅是我自己。我是這些身份的交叉點:白人、同性戀、男性、天主教徒、移民、人類免疫缺陷病毒(HIV)陽性、順性別(cis)、英國人,全部碰撞到一塊兒。Ayanna Pressley(民主黨眾議員)的這句名言說得很清楚:“如果一個棕色人不想作為棕色人發聲,我們不需要更多這種棕色人。如果一個黑人不想作為黑人發聲,我們不需要更多這種黑人。”如果堅持自己的個體獨立,那就是攻擊這個群體,是壓迫這個群體的幫兇。

這個理論拒絕個體,它同時也拒絕普世。沒有普世的事實,沒有客觀的現實,只有通過語言論述表達的敘事,體現出一個群體對另一個群體施加的權力。客觀事實和主觀經歷沒有區分,因為前者是后者創造的假象。于是,沒有辯論,只有身份的一較高低,受壓迫更多的那一方永遠勝利,因為我們要顛覆等級制。這種權力的爭斗永無休止;不會有進展,不會有越來越多的身份結合為一個多數的自由主義(liberalism)的整體;現實永遠是壓迫者和被壓迫者。我們所能做的,就是代表被壓迫者永遠不停地揭露并抵抗這種權力結構。

真相永遠只是權力的工具。因此,科學無法論斷客觀真相,因為科學自身也是一種文化構建,創建于權力差異,并且是由順性別異性戀白人男性(white cis straight males)設立的。歷史上由順性別異性戀白人男性設立的這一整套思想體系,包括自由主義自身,世世代代流傳下來,人們不知不覺,僅僅是因為回應這整套權力系統的傳統思想和激勵機制。沒有什么陰謀論:我們都在不自覺地鞏固這種壓迫其它群體的思想體系。一個人“警醒”(woke),就是從這種看不見摸不著但自我強化的體系中覺醒過來,在自己與他人身上將其解體。

在這個范式下沒有說理,因為說理意味著兩人之間基于理性是平等關系。沒有理性也沒有平等。只有權力。這就是為什么在校園里要求學生在張嘴之前“檢視自己的特權”。首先,你必須測量你和別人之間的權力動態;在對話開始之前,你得注意你和你的對話者在壓迫系統里所處的位置。如果你的對話者在身份矩陣中位置比你更低,那你就只能服從聽他講話。這也是為什么紐約時報的多樣性(diversity)完全與思想多樣性完全無關。在批判理論里,“思想多樣性”這個概念就是壓迫工具。最重要的是身份多樣性,而這多樣的身份都得表達同樣的思想:自由主義是騙人的玩意。這也是為什么幾乎所有的紐約時報評論文章和幾乎所有左傾雜志讀起來都是完全一樣。

對批判理論來說語言是至關重要的,但并不是因為語言是說理的工具,而是因為語言是對壓迫言說體系的抵抗。拿我開頭舉的詞為例,“非二元”是指那些主觀感覺既不是男性也不是女性的人。但因為沒有客觀事實,所以任何對ta的“生存經歷”(lived experience)提出批評都是一種使人創痛的暴力,每個個體的感覺就是事實。試圖對這種想法進行科學審視,就是對拒絕承認這個人的人性與存在。想問一下“感覺是男人”是什么意思,是絕不可接受的。被壓迫者的話語永遠是最終結論。質疑這種現實,即使是問個問題,就是壓迫的一種形式。在社會正義的修辭(rhetoric)里,這是語言暴力(linguistic violence)。使用“非二元”這個詞就是對順性別異性戀規范(cis heteronormativity)的一種抵抗形式。一種是惡;另一種是善。

一旦“警醒”,一個人對現實的視角就改變了。現在,我們這個前所未有的多文化、多種族的民主制度,就成了“白人至上”的門面而已。批判理論家稱,這就是我們世界的現實,即使你看不到它。一位同性戀不再是對世界有自己想法并追求自己政治或宗教的個體;她得是“酷兒”(queer),一個質問并顛覆異性戀規范(heteronormativity)的身份。男人做解釋就是“男怨”(mansplaining),因為他的權威裹在他有毒(toxic)的身份里。對跨性別女性(trans woman)和女性(woman)是否完全一樣提出疑問,或者提出區分男人女人的生理學,并不是一種詢問(inquiry),而是“仇跨”(transphobia)的一種形式,是對一整個群體的恐懼與憎惡,是要消滅這個群體的欲望,是一種攻擊。

我的觀點是,探索這些想法沒有任何錯。如果不把它當成一種丑惡,這些其實都是很有趣的問題。我能這么說,是因為自由主義能夠包容批判理論,視其為一種值得探究的世界觀。但是批判理論不能包容自由主義,因為它將自由主義視為一種反對社會與種族正義的白人至上的形式。這就是為什么自由主義很有彈性,能夠經得起無數的理論、思想和論述,并總能拓寬辯論的領域;而被社會正義(Social Justice)控制的機構則必須對思想進行限制。這就是為什么自由主義致力于允許Ibram X. Kendi(警醒主義旗幟人物)寫作言說,而Ibram X. Kendi則要設立一個非民選法庭來對任何人、任何機構進行審查,防止他們強化白人至上,在Kendi看來,任何族裔比例與人口不符合都是白人至上。(此處指Kendi倡議設立“Department of Anti-racism”/“反歧視部”)。[2]

對我來說,這些理論家的所作所為比虐待英語語言更不能讓人饒恕。他們聲稱自己的世界觀是促進社會進步的唯一途徑,尤其是在自由主義沒做到的少數群體權益方面。這在我看來完全錯誤。像John Lewis這樣的道德巨人改進了整個國家,靠的不是威嚇或玩弄語言,也不是將黑人的前進視為白人的某種倒退。他在自由體制里運用非暴力和言說,他強調愛與寬恕的團結力,他認為黑人有完全獨立于白人的能動性,他運用這些基于自由主義的視角改變了美國。

同性戀權利運動可謂21世紀最成功的社會運動,它的成功在于展示異性戀群體與同性戀群體的共同之處,而不是將兩者視為零和沖突,不是靠打擊仇同(homophobia)或異性戀。女權運動成功轉變了社會中女性角色,并不是靠妖魔化所有男人或者將厭女主義(misogyny)視為根植于“白人至上”。就像我們剛看到的,保守派主導的最高法院通過判決對跨性別群體進行民權保護,并不是靠將人們視為永遠互斗的群體,而是靠無偏見地看待每個個體追求自己幸福所應有的尊嚴。

實際上,我懷疑正是這種促成了非零和多數主義(pluralism)的自由主義成功,最讓批判理論家不安。因為它意味著,改革永遠比革命更好,經驗真相總是站在真正受壓迫者一邊,我們永不懼怕對事情刨根究底,社會進步在自由民主體制內完全可能,并且比別的體制更穩固,因為社會進步源自于熱烈的理性辯論,而不是靠意識形態學究強加于社會。

批判理論的修辭陷阱在于它盜取了促進包容性(inclusion)的事業,將自由主義者逼入守勢。但自由主義者沒必要有防守心態。《Cynical Theories》這本書鼓舞人心之處就在于,它對自己的論述充滿信心,在蔑視批判那些盜取并敗壞崇高社會事業的后現代意識形態份子的同時,它致力于通過自由主義的方式促進真正的社會正義。

本文中有許多詞匯并沒有公認或合適的中文翻譯,因此筆者保留了眾多英文原文詞匯,以方便讀者查閱。

原作者簡介

Andrew Sullivan:《時代》雜志稱其為美國的“首席博主”(“blogger-in-chief”);《紐約時報》最近的人物專訪文章副標題稱其為“過去三十年最有影響力的記者之一”。2020年7月,他從《New York》雜志離職,在substack平臺恢復他著名的The Dish博客周刊。筆者獲得了他的新博文的中文翻譯授權,在本公共號發布了一系列他的文章的翻譯。

原文標題:The Roots of Wokeness 發表于2020年7月31日

原文副標題:It's time we looked more closely at the philosophy behind the movement.

延伸閱讀

[1] 亞馬遜書店,Helen Pluckrose & James Lindsay 《Cynical Theories:活動家學術是如何把所有事情都攪合成種族、性別與身份問題的》 https://www.amazon.com/Cynical-Theories-Scholarship-Everything-Identity_and/dp/1634312023/

[2] 2019-11-15,Andrew Sullivan,《身份交叉左派政治終局一瞥》 https://nymag.com/intelligencer/2019/11/andrew-sullivan-the-intersectional-lefts-political-endgame.html

原標題:《警醒(woke)文化的根源》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司