- +1

現場|看疫情后藝術教育與變化,百余高校集結藝術設計教博會

12月5日至12月11日,第二屆藝術與設計創新未來教育博覽會(FutureLab, 以下簡稱教博會)在上海西岸藝術中心A館和B1館舉辦。本屆教博會由展覽、論壇、工作坊等五大板塊組成,展現國內外百余所高校及研究機構的教學實踐與創作作品,從中也能看到疫情后藝術教育的變化。

受到疫情的影響,今年不少藝術院校的畢業展不得不移步線上,但對于師生而言,這樣的限制似乎激發出了更多的可能。

愛丁堡藝術學院展位,《關鍵數字經濟》,第二屆藝術與設計創新未來教育博覽會現場,2020

在西岸藝術中心,各所高校帶來了一系列主題與風格各異的展覽,在呈現校內師生教學與創作成果的同時,對社會、文化、經濟、科學等領域的議題展開探討。不到一個月前,這里舉辦了第七屆西岸博覽會,不同于當時畫廊與藏家之間熱烈交流的氛圍,如今這里更多地展現出青年一代如何以藝術和設計作為工具,對個人生活以及社會現狀進行表達和反思,并對未來展開構想。和美術館展覽以及藝博會相比,教博會試圖讓人們了解國內外藝術院校的面貌,從另一個角度來討論藝術。

受到疫情的影響,今年不少藝術院校的畢業展不得不移步線上,但對于師生而言,這樣的限制似乎激發出了更多的可能。澎湃新聞記者在現場看到,清華大學美術學院將“云端畢業展”搬到了實體展場,以“2.5D”長廊的形式,展示學生如何在虛擬展區進行自主布展,同時,六個“盒子”分別呈現不同專業的學生作品。

清華大學美術學院展位,《生·動》,第二屆藝術與設計創新未來教育博覽會現場,2020

中央美術學院帶來了展覽“創新從課堂開始”,其中,雕塑專業的師生把展廳作為“流動的課堂”,他們用粉筆在一塊黑板上寫下了“課程表”,學生化身為教育者,以上課的方式來介紹他們的研究課題。在這個具有視覺顛覆性的空間中,央美的師生試圖探討“平等”的教育如何展開。

中央美術學院展位,《創新從課堂開始》,第二屆藝術與設計創新未來教育博覽會現場,2020

清華美院和央美以各自的方式讓人看到當下美術教育的形式和內容正在發生轉變,與此同時,不少高校展覽都探討了面向未來的藝術。以中國美術學院跨媒體藝術學院為例,展覽“未來書寫”呈現了開放媒體系的創作成果,從這些作品中,投射出一個正在“逼近”的未來:網絡時代的身份議題、技術社會里人類與人工智能的關系、虛擬空間和現實空間的并存,對于這些創作者而言,“未來”是當下的軌跡延展、創作印痕和共同記憶。

中國美術學院展位,《未來書寫:姚大鈞 + Open Media Lab》,第二屆藝術與設計創新未來教育博覽會現場,2020

在一批設計類院校呈現的展覽中,“未來”以另一種方式出現。疫情讓他們意識到,面對未來的沖突挑戰,需要更為迫切的解決方案。在上海交通大學設計學院的展覽“直面‘沖突’的未來設計探索”中,園林專業師生將空間與視覺、聲音、氣味體驗相融合,展示合理設計的景觀對人的療愈作用。

同濟大學設計創意學院則以“MAD WOOD”展覽展現木材的柔韌性,并以兼具造型和實用功能的一系列板凳設計讓人看到未來居家生活的可能。華東師范大學設計學院帶來了一系列的文創產品,“從作品創作、品牌創建到公司運營,學生能夠完整參與整個過程,突破了原來教學碎片化的問題。”該學院視覺傳達專業負責人陳文皓介紹道。

同濟大學設計創意學院展位,《MAD WOOD》,第二屆藝術與設計創新未來教育博覽會現場,2020

值得一提的是,本屆教博會特別開設“海內外應屆中國畢業生展”,展示學生的畢業創作實體作品,彌補他們此前只能在網上虛擬呈現畢業作品的遺憾。英國格拉斯哥美術學院的程颯帶來作品《殘》,以戰爭中房子燒毀后的廢墟為靈感,思考戰爭對于生活在和平時代的人來說留下了什么。“這件作品我先前在英國已經完成了大部分,但由于疫情的原因沒有辦法運輸回來,只好在回國之后全部重新創作。”程颯在談到創作過程時說道,“好在學校在線上教學系統也給予了我們很大的支持,我們和導師也有非常頻繁的溝通。”

【海內外應屆中國畢業生展】程颯,《殘 No.2》格拉斯哥藝術學院,第二屆藝術與設計創新未來教育博覽會現場,2020

在本屆教博會中,位于西岸藝術中心的B1館主要呈現了以國外藝術和設計院校為單位所策劃的一系列展覽,其中包括英國皇家藝術學院、英國格拉斯哥美術學院、米蘭理工大學設計學院等,從中可以看出國內外藝術教育的一些差異。

柏林藝術大學展位,《永遠不要鎖定一個正在運行的格網》,第二屆藝術與設計創新未來教育博覽會現場,2020

【海內外應屆中國畢業生展】李令書,服裝設計系列《Bon Appe?ti》倫敦中央圣馬丁藝術與設計學院,第二屆藝術與設計創新未來教育博覽會現場,2020

【海內外應屆中國畢業生展】個人部分,第二屆藝術與設計創新未來教育博覽會現場,2020

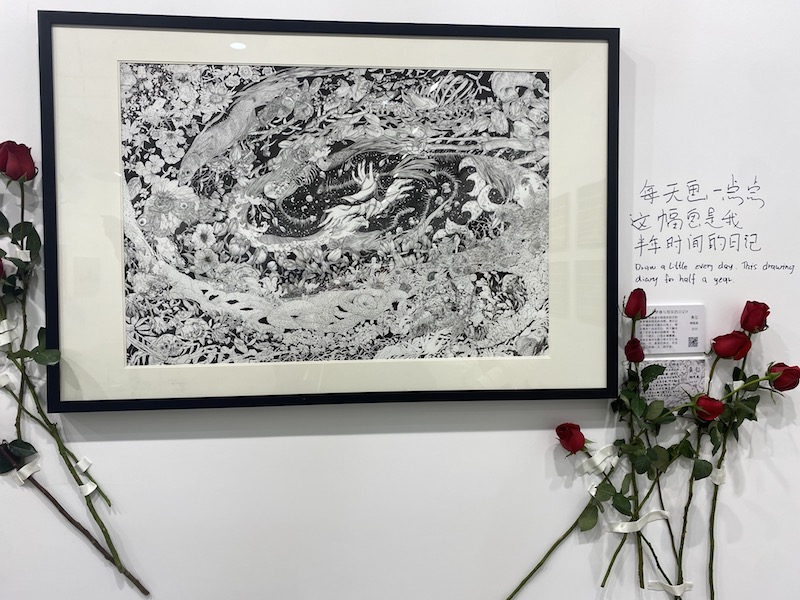

英國格拉斯哥美術學院藝術實踐繪畫系的碩士畢業生黃征將日記以平鋪的形式畫在白紙上,每天填補一點點空白,最終用半年的時間構建了一個屬于她自己的“宇宙”,夢境與現實在此雜糅,線條所勾勒的結構最終構成了一個“循環”。無論是創作方式還是風格,你很難對她的作品下定義,這與她的教育背景不無關系。黃征告訴澎湃新聞記者,她的創作基于自學,而到了國外,她發現這種自發式的探索和學校的教學模式是相通的。英國皇家藝術學院的沈晨鈺也表示,不同于國內本科時期老師盡心地灌輸知識,在皇藝全靠自學,需要學生自己去發掘到底想要做什么,去挑戰既定的規則和認知。

展覽現場 黃征作品

此外,教博會的論壇板塊將在展期內舉行全球院長峰會,并圍繞“藝術與設計教育中的自由與控制”“藝術智能和鄉村振興”等主題展開論壇;工作坊板塊則將通過多場線上、線下工作坊、實驗課堂等形式的活動,為更多的觀眾帶來互動交流的機會。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司