- +1

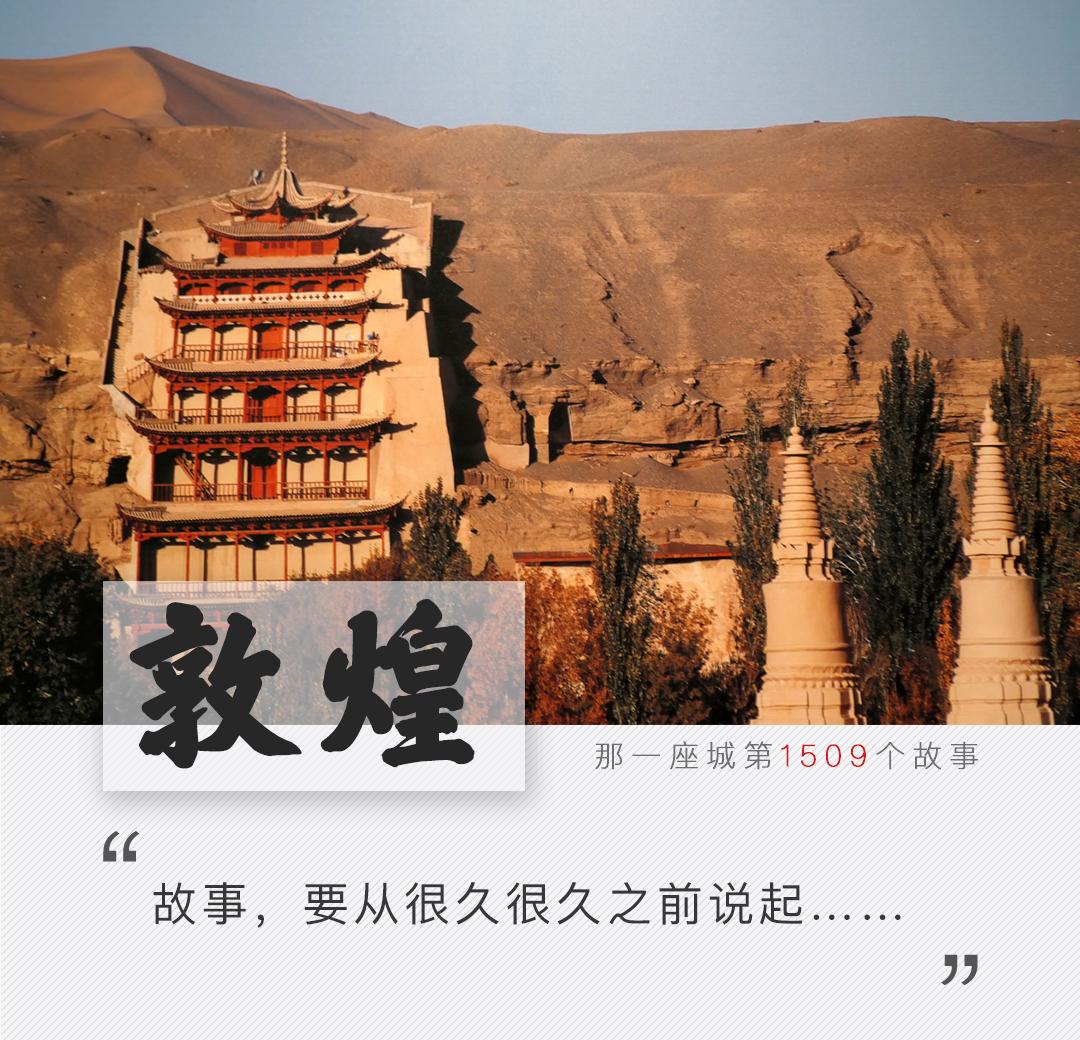

張藝謀的1秒鐘,是敦煌的1600年。

原創 那城的城君 那一座城

張藝謀的新電影《一秒鐘》在眾人的爭議下上映了。

開篇在茫茫黃沙里跋涉的人,是張九聲。

城君看電影的時候,看著看著就“陷入”了背景中那片一望無際的沙漠里……

因為,電影放映的過程中。

片子里的人物,也幾乎要被下方的黃沙給“頂”出畫面了。

電影畫面里,遍地黃沙。

若說黃沙堆積出了五千年歷史的中國,不為過。

有了黃沙,中國坐擁遼闊的國土疆域和無比燦爛的民族文化。

但又因為黃沙,有些好地方確實被“淹沒”太久了。

比如,今天城君想和大家聊的敦煌。

千年以前,張騫以關中長安為起點出使西域。從路途啟程那刻起,關于敦煌的一生的傳奇就開始了。

是中國千年歷史的遺跡,也是古老文化的記憶深處。同時,還是一座正在消亡的千年古城。

它既宏大又神秘,既蒼茫又深邃,讓人感覺既真實又迷離。

令人可惜的是。

敦煌這個地方,美了1600多年,知道它叫敦煌的人很多,了解它的人卻很少……

01

古代的絲綢之路

“暗藏”了千年以前的「中國」

城君想了很久,要怎么和大家描述敦煌這個地方。

想了很久很久,覺得用“極致”兩個字來形容,最合適不過。

敦煌,不僅有著極致的山水、氣候和位置,而因歷史和文化造就的人文與風物,也讓這里成為大家心之向往的旅行目的地之一。

它位于甘肅、青海、新疆三大省的交界處,是河西走廊最西邊的門戶,絲綢之路的必經之站。

每個人都知道敦煌這個地方,卻并不是每個人都了解敦煌。如果你問起身邊的人,“你心中的敦煌是什么樣子的?”

估計很多人都不知道從何說起……

在城君心中,敦煌就是一座無比龐大的大漠,神秘到“極致”的寶藏之地。

或許因為心底的歷史情結,逢是提起敦煌便總想到這里的孤煙、羌笛、美酒、琵琶……這些想法也許會一閃而過,但始終令人沉迷于此。

這可能是城君從出生到長大都不曾多見大漠——總對那里豪情有所眷戀。但,一定有緣故的。

在它的四周,羅布泊已成曠野,古樓蘭化作遺跡。那在數不清的日夜里,這里曾有針鋒相對的刀劍之聲,也有戰死沙場的豪情,更有大漠千年來那些遙遙無期的思念……

如今這里最出名的也許只剩莫高窟了。

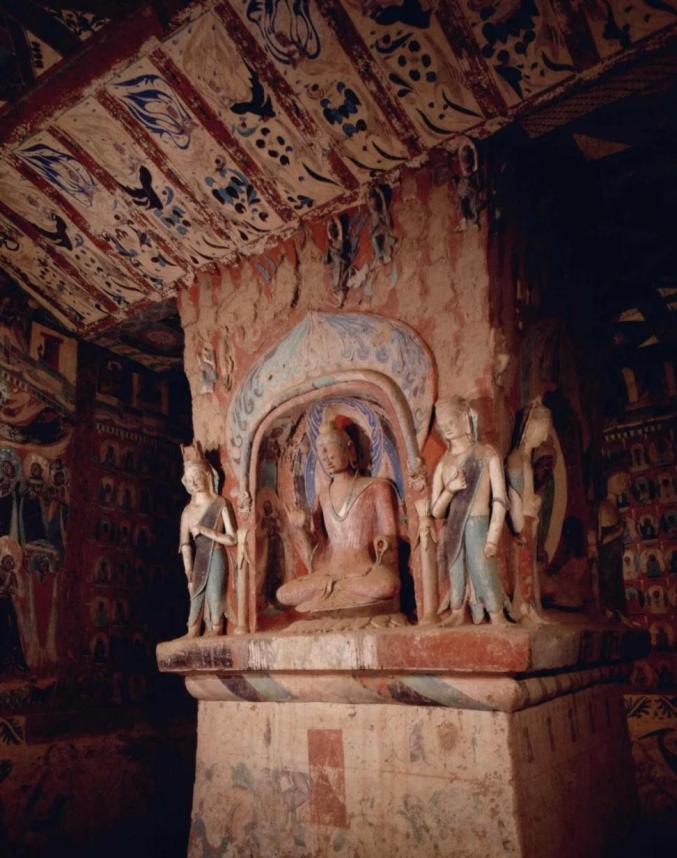

西漢末年,佛教經帕米爾高原去到新疆地區。再傳播到敦煌,隨之而來的是無數的僧侶。

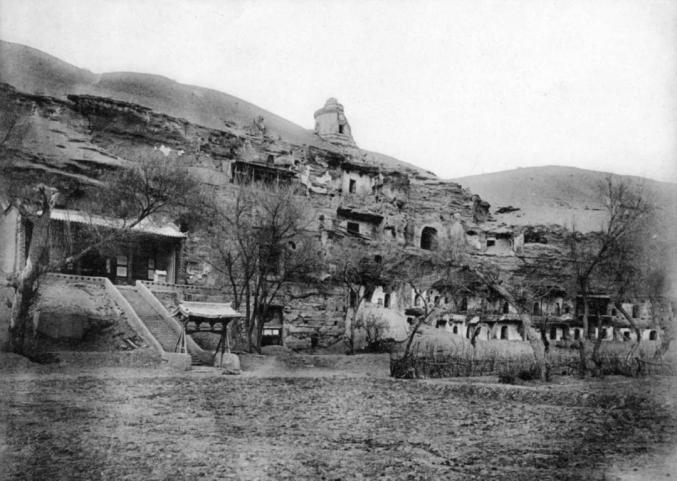

到了公元366年,一名高僧在敦煌鑿開第一個石窟,之后這里信眾云集。

再后來,這里又歷經了一千多年來多個朝代的興建。

直到1900年發現了藏經洞,才有了這個現存規模最大、內容最豐富的佛教藝術地。

在中國人的心里,自古都是有存放神靈的地位的。

加上古代的絲綢之路,也并非一條筆直的大路。無論是從南到北還是從北到南走,都必然會經過敦煌。

那些經過敦煌的商人和僧侶,會在敦煌短暫停留。

在此許愿祈禱、開鑿石窟,請高人描繪自己心中神靈的形象,留下隨身攜帶的經卷,以祈求沿途的平安與順利。

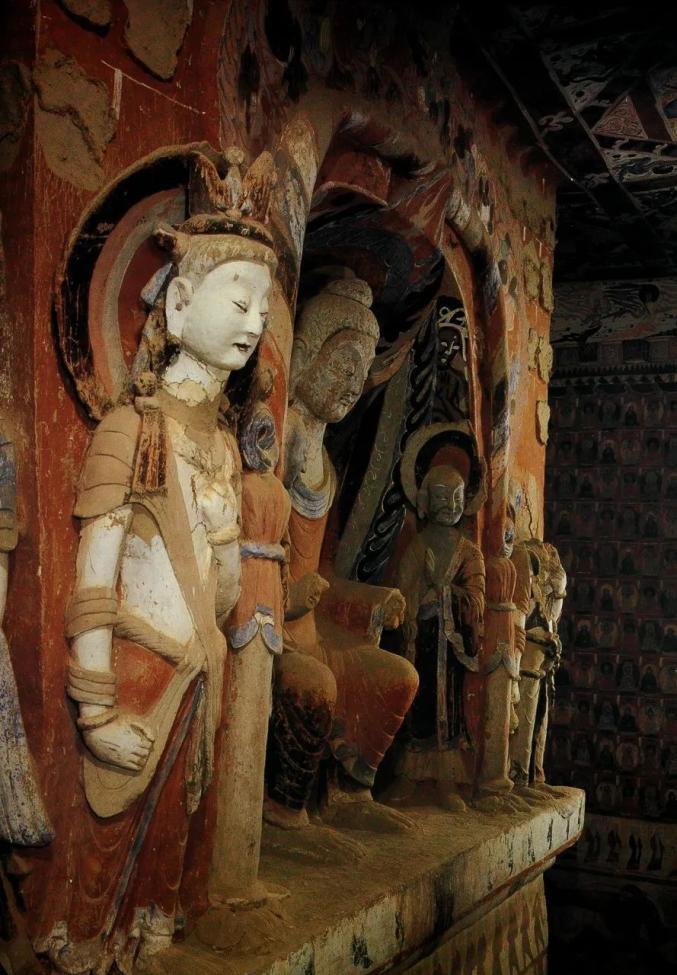

于是,這個石窟群開始多了一些不同身份與樣貌的神靈。

同時,敦煌也成了各種文化的匯聚地。

當年,虔誠的人在大漠里鑿開第一個石窟時,造第一座佛時,是在用一筆一墨來描繪關于信仰的一種證明。

他們留下的東西,非常非常多:

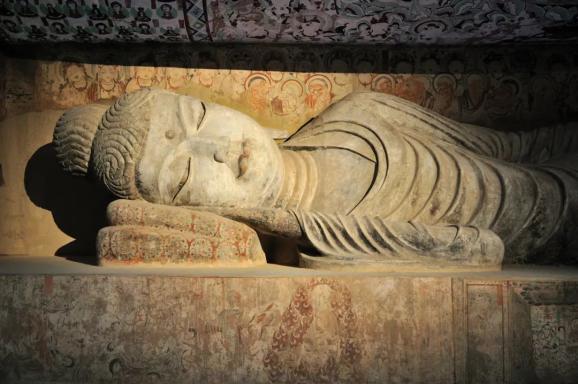

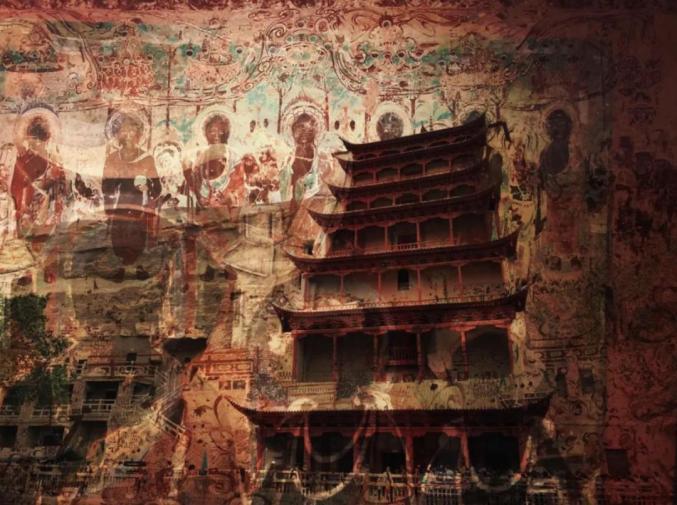

735座洞窟,2415尊彩塑,45000多平方米的壁畫和1600年的歷史與積淀……

敦煌的莫高窟,為何偉大?

它是中國佛教的藝術史,是給世人留下的遺產。即便是論洞窟數量、彩塑造型、壁畫的場景之最……

我們便無法簡單地去用“偉大”兩個字來概括它。

“敦煌”這兩個字。

最早是出現在東漢應劭為《漢書》中作注時所用的解釋:“敦,大也;煌,盛也。”這是古人對敦煌最好的祝福,望它成為“盛大輝煌”之地。

有了敦煌,才有的莫高窟。

而關于莫高窟名字的來源,流傳著兩種說法:

一種是它古稱“漠高窟”,意思是“沙漠的高處”。因“漠”與“莫”讀音相似并通用,便改為“莫高窟”;

另一個說法則是“佛家有言,修建佛洞功德無量,莫者,不可能、沒有也。”意思是指沒有比修建佛洞更高的修為,人們尊稱為“莫高窟”。

那是以前的敦煌。

那么現在的敦煌,變化同樣很小——

低頭只見黃沙漫漫,抬頭才發現人煙稀少。

20多萬人生活在敦煌面積4.5%的土地上。這個地方的黃沙,可以從眼前蔓延到地平線的另一頭,望不到邊際。

敦煌,是絲綢之路的必經之處,有著“華夏文明重要發祥地”的稱號。一望無際的黃沙包圍了敦煌,造就了敦煌的“神秘感”,也塑造了最初的敦煌。

敦煌的莫高窟,開鑿于敦煌城外東南20多公里外的鳴沙山崖壁上。誰能想到,在這個黃沙漫天的地方,還藏著一灣純凈的月牙泉。

這汪泉水,在這里存在了千年之久。

如同永不做回答又鮮為人知的敦煌一樣,無聲地保守著這里古老的秘密。

你看,這片大漠里多了這處罕見的月牙泉……

你是不是就能想象出,千年以前絲綢之路時的敦煌?

從敦煌出發去征服大宛,擒獲樓蘭的那些鐵馬戰隊,那些短暫駐留在此祈禱的商賈,與那些帶著文化交流任務的使者身影……

酒肆林立,牽駝穿沙,胡女遮顏,將士履甲,古邊塞詩飛出的大鷹盤旋在高處,發出陣陣悠長的鷹鳴……

古人所以期望的,它是一處“盛大輝煌”之地,做到了。

而那條絲綢之路,也是被一兵一卒、一商一使,一步一個腳印地走了出來。

02

被打上“時間烙印”的敦煌

永久地被“固定”在墻上

在敦煌,你會發現這里一切都是“靜止”的。

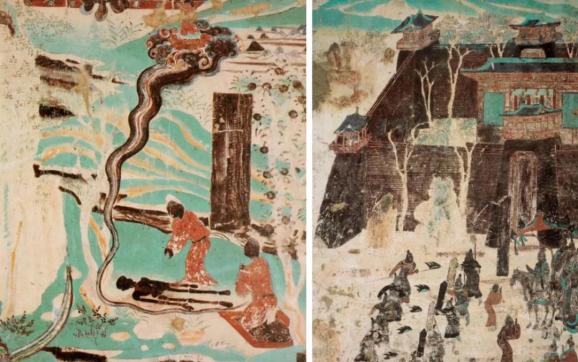

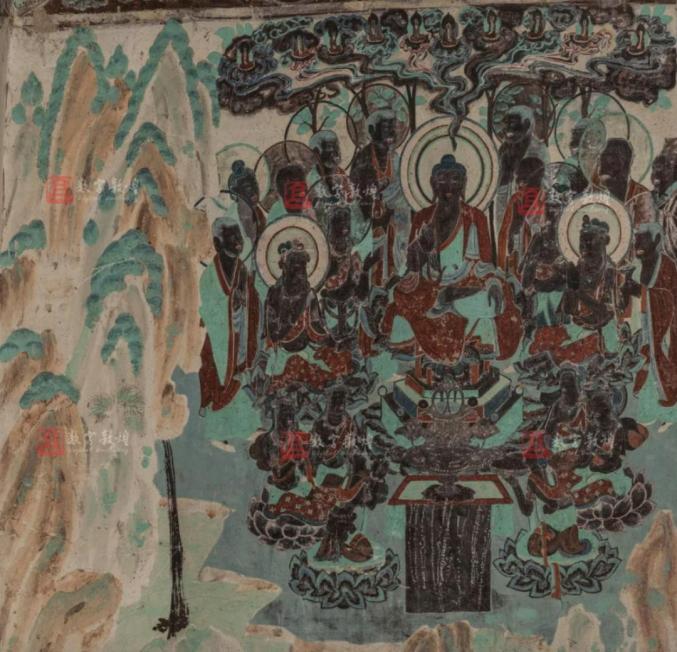

能代表這里的,除了數百個不會說話的洞窟、千余尊佛像,還有數萬平方米的壁畫。在古代無法用語言表達感情與信仰時,古人便選擇另外一個方式:

在墻上繪畫。也就是今日我們所看到的那些壁畫。

宗教,可以跨越過境與種族進行傳播,但它的影響和含意會靜留在當地。現在莫高窟的洞窟,被稱為“墻壁上的博物館”。

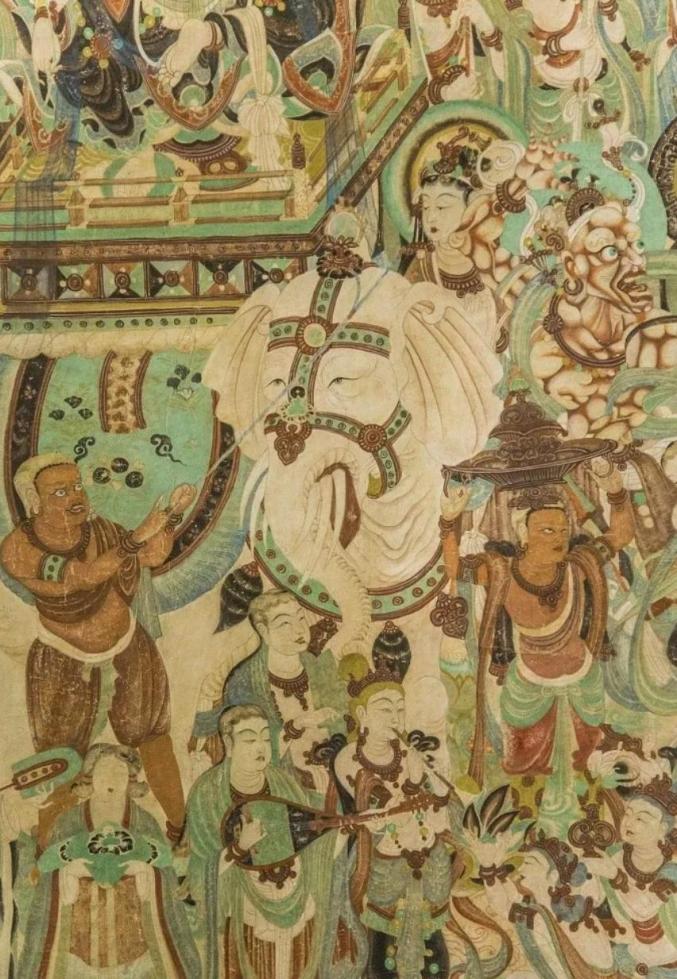

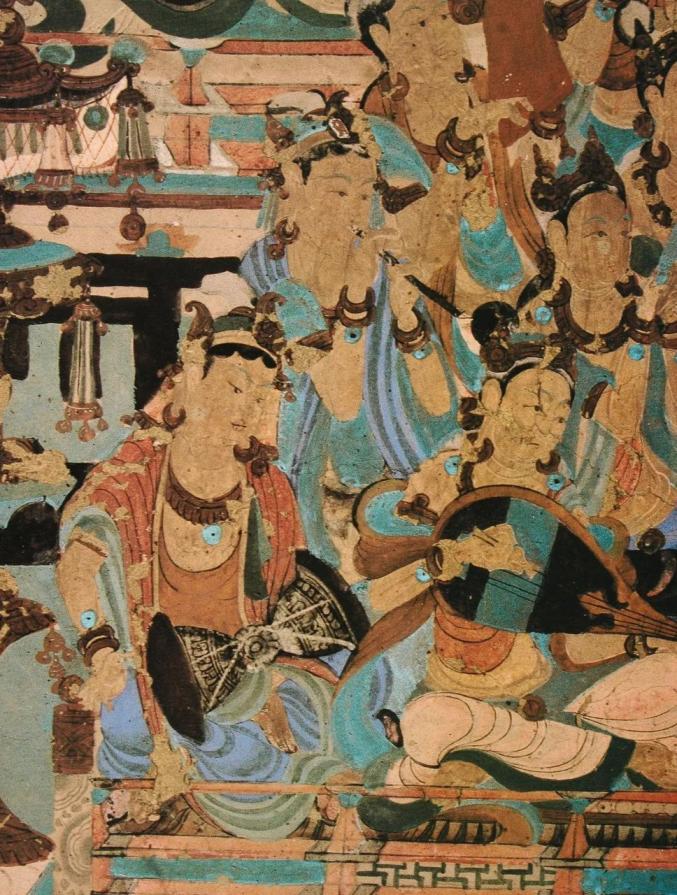

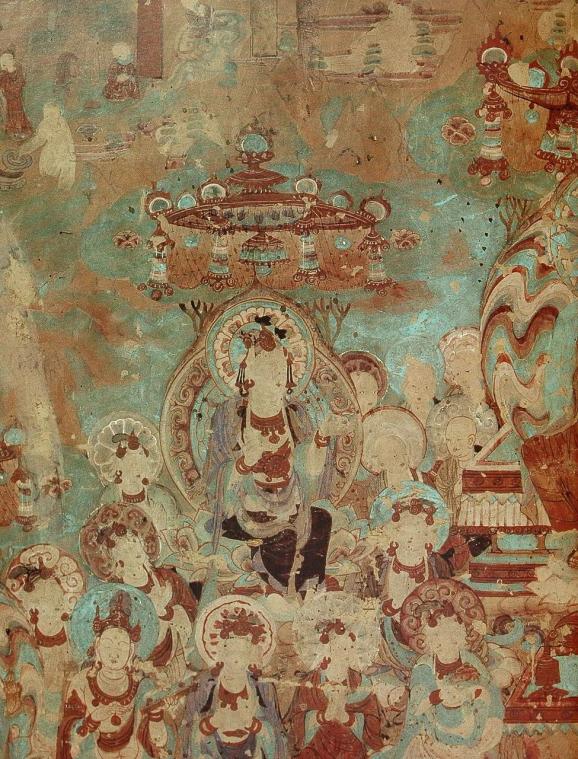

莫高窟的畫壁上,繪滿了和佛經相關的內容,吸引無數虔誠的信徒前來參拜。如201窟南壁的《觀無量壽經變》,描繪了西方凈土世界的景象;

如148窟東壁門上的千手千眼觀音,讓人仿佛身處極樂世界,念誦無上佛法……

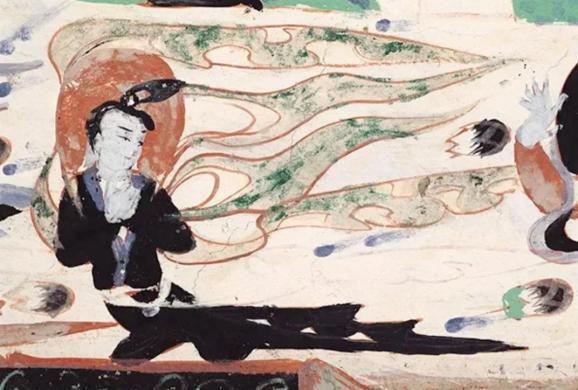

在諸多壁畫當中,讓人印象最為深刻的,莫過于和“飛天”元素相關的。

282窟南壁的《飛天》,融合了中國道教飛仙和印度教飛天的特點,衣袂飛揚、絲環帶繞,分別演奏腰鼓、拍板、長笛、橫簫、蘆笙、琵琶、阮弦、箜篌等樂器,呈現歌舞升平、宴飲不絕的盛世之象。

除了佛經元素,當時社會的婚喪嫁娶、生老病死、衣食住行等生活細節,壁畫里也有充分體現,文化和記憶都這被一筆一劃留在了敦煌這個地方,交匯并融合。

其實,每個人心里都有著一個深刻的“敦煌印象”。

近些年,不少敦煌壁畫被改編成舞蹈。如《一夢敦煌》《又見敦煌》等,看過的人都說栩栩如生,似乎敦煌壁畫活過來了!也許因為這些栩栩如生的往日,古人才會不辭千里,從各處奔赴到敦煌吧。

更多你想知道的關于敦煌的一切,都在里面↓

點擊圖片即可購買

03

正在消失的“敦煌”

敦煌的“女兒”說:“我從不打算離開敦煌”

很多人都知道敦煌。

卻不知道這個叫“敦煌”的地方,正在走向消亡。

在那些被人們遺忘的時間里,敦煌經歷了數不清的劫難。

或者可以這樣說。

它剛被人發現的時候,便開始走向消亡。如今,我們看一眼少一眼。

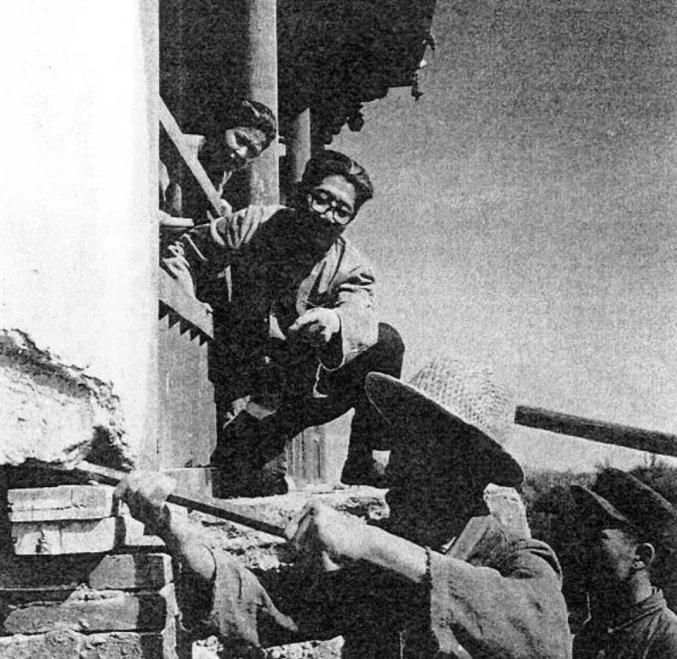

在1900年時,一名叫王圓箓的道士,在莫高窟無意中發現震驚世界的藏經洞。里面藏著約5萬件歷代遺留下來的經卷、文書、繪畫等文物。

聽聞這個消息后,無數的外國人來到敦煌。

通過王道士“買”走了一批批經書。還剝下了一幅幅壁畫,搬走了一尊尊佛像,使得莫高窟傷痕累累。一時之間,從無到有,再從有到無。

這里的曾經,終究被散落一地。

后來的人們說,“敦煌是中國的,但敦煌學是世界的。”

我們都知道,文物在出土那刻開始便走向消亡——

因條件不允許,大多數都無法留存太久。能留下來的,也只是時間長久的問題。

無論如何細心保護,終究這個被人稱作“墻壁上的博物館”的地方也逃不過被時間主宰的命運。有專家預計“無論采取什么辦法,莫高窟都在未來50~100年內,湮沒于黃沙之中。”它來到世上,給人們上一課、看一眼,接著就又要離去了。

關于敦煌,世人還有無數個問題。只不過在敦煌,這些問題并沒有得到回響,這是世人對敦煌最著迷的地方。

有位姑娘,考上了北大并上了微博熱搜。

她叫鐘芳蓉。

以676分的成績報考了北大極度冷門的考古專業,接受采訪時她說“自己受到了敦煌研究專家樊錦詩先生的影響,才選擇了這個專業。”

那些來過敦煌的人,都會離開,甚至再也不會來第二次。

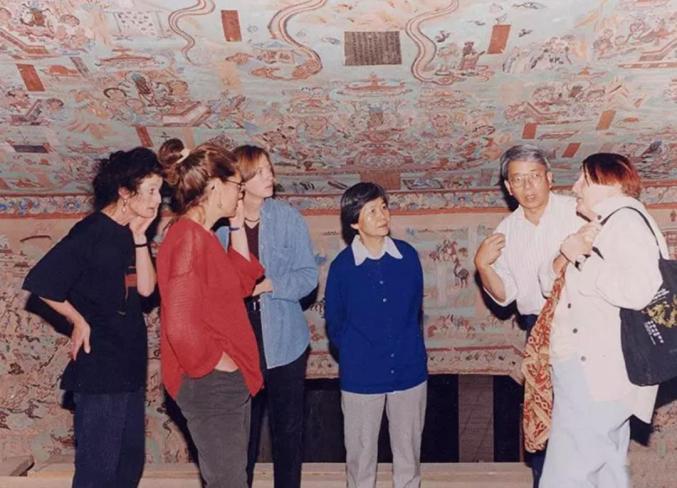

而有的人,一旦來了就從未打算過離開。就如鐘芳蓉口中所說的那位樊錦詩先生,她被人稱為“敦煌的女兒”。

1963年,她從北大考古系畢業后來到敦煌,一生只做了一件事——守護莫高窟。

在敦煌的那些歲月里,莫高窟陪她從意氣風發到滿頭華發。她做數據、做攝影,把每一個洞窟、每一尊佛、每一幅壁畫都進行數字化,把莫高窟變成世人更易接受與認知的方式。

她說:“這就是我的命。”

她也知道,洞窟里的那700多雙眼睛,都在等著那個人。

而她,就是那個人。

“沒有可以永久保存的東西,莫高窟的最終結局是不斷毀損,我們這些人用畢生的生命所做的一件事就是與毀滅抗爭,讓莫高窟保存得長久一些再長久一些。”

——樊錦詩

敦煌的文物,終將消失。

只是時間的問題。

能留下的人,其實都不希望辜負一代又一代敦煌研究學者的心血。他們希望這樣的日子,能晚一天到來就晚一天。

敦煌,是西部的一塊瑰寶。

這里不是華夏文明的盡頭,而是華夏文明的開端。

這里不僅有莫高窟、月牙泉、鳴沙山。還有那些在唐詩宋詞里提到的“陽關”“玉門關”“大漠孤煙直,長河落日圓”……因為,描繪的正是敦煌。

但是這些被文字描繪有聲有色的地方,如今也連同這片大地上無數瑰寶一同慢慢隨風逝去。

消失在無聲的時間里。

它并不是敦煌獨有的。

但敦煌的雅丹地貌,卻是西部地區里最獨特的。

原本屹立在黃沙之中的巨石被風化后,變成層層疊疊的樣貌。人在其中,猶如走進了異星。

還有“羌笛何須怨楊柳,春風不度玉門關”。

玉門關和陽關,是河西走廊的盡頭。是無數邊塞詩人的靈感源泉,見證過絲綢之路的無數車水馬龍和兵戈戎馬。

千年以前,玉門關并不似如今這般荒涼,自然的風化讓它變得宛若一塊在大漠中驚現的巨石。

還有“勸君更盡一杯酒,西出陽關無故人”。

與玉門關遙遙相望的是,是陽關。它與玉門關鎮守在敦煌,一南一北,見證過這里的繁榮、蕭瑟和荒涼。

風吻別茫草,剩塵埃路遙遙,這里的一切,最終回到泥沼的懷抱。

——

敦煌。

低下頭,是一片沙漠;

抬起頭,是那月牙泉的波光粼粼;

回過頭,石壁上是時間的色彩和歷史的傷痕。

我們要如何去記住它呢?

是那看見一張張照片,一幀幀影響,還是走進“真正的博物館”里……?

也許在張騫轉身出發的那一刻,

他不會知道自己走出了一條絲綢之路。

也許那位僧人鑿開第一個石窟時,

他不知道在一千多年后,人們還能感受到他那個時代的感受。

在我們真實地看到敦煌的一切后,又能明顯地感受到,它會以另一種方式活在我們心中。

若是聽到別人談起這里,他也許會說:

“三危沙山下,在大泉河谷旁,在黃沙的深處,那里曾經誕生過一個‘大千世界’。”

“嗯。那我們還能再見到它嗎?”

“你要先像當初的那些人一樣,走向那片一眼望不到底的黃沙深處……之后,你就知道了。”

如果你想更深入地了解敦煌,可以點擊原文鏈接或者下面的卡片,城君在那里為你準備了一本書。

更多你想知道的關于敦煌的一切,都在里面↓

點擊圖片即可購買

參考資料:

1. 張藝謀新片意外帶火了這座邊塞小城,又荒又偏的它,憑什么美了千年?公眾號“走著瞧旅行”

2. 恰好是敦煌,公眾號“地圖會說話”

3. 敦煌!敦煌!公眾號“背包旅行”

4. 忽然,想去河西走廊了,公眾號“背包旅行”

5. 一個叫敦煌的地方正在死去...公眾號“背包旅行”

6. 我們為什么愛敦煌?公眾號“國家全景地理”,作者全景sir

7. 深秋 去敦煌,公眾號“薄霧館time”

版權聲明:

文中部分圖片來自網絡,版權歸原作者所有

作者 / 城君

· END ·

原標題:《張藝謀的1秒鐘,是敦煌的1600年。》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司