- +1

于謙沒有阻止“奪門之變”,為何最后還是被處死?

原創 羅山 國家人文歷史

閱 讀 需 要 18 min

每一份介紹于謙的文章都會提及,他出生在一個甲第高門之中,祖上歷代為官。人們往往提及,于謙祖籍河南考城,但從他太祖于伯漢開始就已經南渡,按年代推算大概是宋金戰爭期間。到了高祖、曾祖時代,已經到了元朝,這個家族才開始顯赫起來,特別是曾祖父于九思,曾任杭州路總管,這個杭州路是當時江浙等處行中書省的省會,所轄杭州及其周邊數縣,是馬可·波羅心目中的人間天堂,真正的國際化大都市。按元朝制度,“以蒙古人充各路達魯花赤,漢人充總管”,于九思作為漢人,能做到杭州路總管,已經足以榮耀鄉里。于九思在這份職務上退休,順道把家族整個遷移到了杭州城中。

于謙出生在杭州城內的太平坊,凡是以“坊”命名的地方,往往是有年頭的重要街區。錢塘自古繁華,于九思選定了太平坊,這里在南宋時期號稱“禁城九廂坊巷”之一,地段非常優越:向西繞過杭州府廳,穿清波門可見西湖,大概一公里路程。沿著西湖岸邊漫步,便走進了南宋孝宗皇帝最愛的聚景園,日后此處被稱之為柳浪聞鶯。向西南望去,數百步之外就是高聳的雷峰塔,天晴時還能望見幾里外的蘇堤。太平坊向東則是南宋御街,于家的院落與皇城北城墻僅一街之隔,真正的皇城根腳下。曾經坐落于此的數個南宋王府帶動了附近的商業消費,杭州最出名的兩個瓦子(商業娛樂區)都在太平坊周邊,坊北還有臨安最有名的豪華酒肆三元樓,點名取“連中三元”之意,不錯,當年的杭州府學就在隔壁。作為元代杭州的第二把手,于九思的眼光果然不錯,黃金路段,堪稱完美。

祖父于文,趕上了元末明初的改朝換代,在洪武朝做到了工部主事,這并非非常緊要的官職,六部各有一大幫子主事,只是六品京官而已,此時的“京”還在南京。于文很早就告老還家,而于謙的父親于彥昭以清節自勵,號稱“隱德不仕”,于家也因此幸運地躲過了靖難之變。

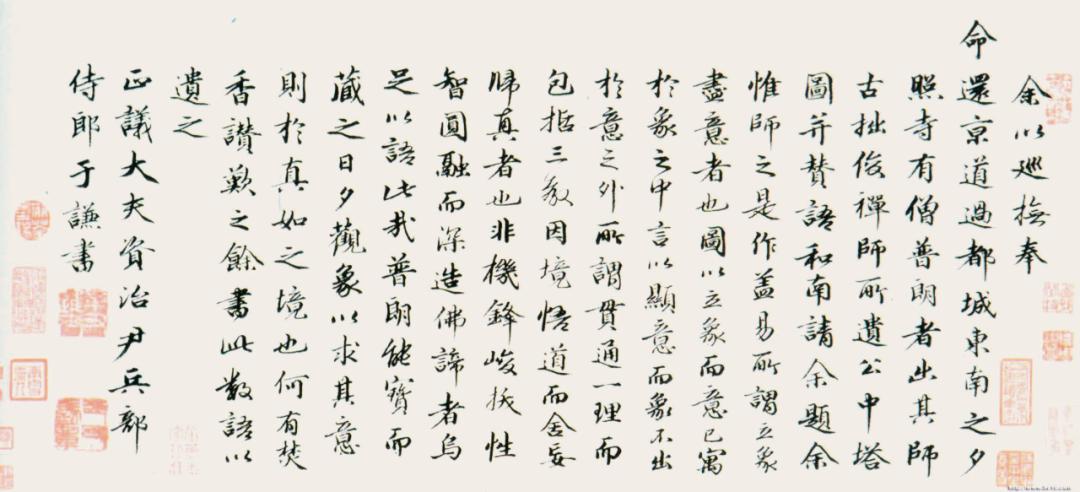

聲如洪鐘的監察御史

于謙出生時,據說啼哭特別響亮, “骨相異常”,7歲時,有個叫蘭古春的和尚驚奇于他的相貌,說:“他日救時宰相也。”民間也留下許多少年于謙的傳說,在傳說中,于謙總是以神童形象出現。于謙15歲成為秀才,16歲來到吳山三茅觀苦讀,此處離家不遠,吳山緊靠南宋皇城,故當年金海陵王完顏亮有“立馬吳山第一峰”的詩句。祖父有一幅文天祥畫像,于謙則將一段文天祥的贊詞抄下來掛在座旁:“嗚呼文山!寧正而死,弗茍而全。孤忠大節,萬古修傳。我瞻遺像,清風凜然。寧正而斃,不茍而全。”也就在這一時期,少年于謙寫下了著名的《石灰吟》,剛直無畏的性格已經罄露。

22歲時,于謙在家門口的杭州府學參加鄉試,考中全省第六,中舉人,第二年(1421)從家鄉進京趕考,中進士,這個成績已經遠遠超過了絕大多數同齡人。此時的北京城工程已經到了最后的收官階段,于謙踏入了幾個月前剛剛建好的紫禁城參加殿試,又在嶄新的奉天殿上經歷了榮耀無比的傳臚大典,目睹了這座宏偉都城建成的時刻,他的命運也在此時與這座城市緊密聯系到了一起。

此后4年,于謙一直在地方當七品監察御史,難得回一趟北京,但于謙每次面見皇帝時都“音吐鴻暢”,聲音非常打動人,讓剛即位不久的宣宗朱瞻基為之“傾聽”。于謙此時的頂頭上司是都御史顧佐,此人在民間有當世包拯的美譽,但在官場人人都忌憚他。顧佐性格剛正,疾惡如仇,不愛交際,入內廷辦公總是獨處一間小夾室,不到議政時間,絕不與官員們群坐,人送外號“顧獨坐”。這樣的領導對下屬自然也非常嚴格,但唯獨于謙總是能得到領導的賞識,無他,清高的顧佐終于發現了自己的接班人。

宣宗朱瞻基繼位當年,叔父朱高煦公然造反,想模仿他爹朱棣再來“靖難”一把,奪侄兒的位,結果當月就被平定,城里人人都想綁了他出城獻給官軍,朱高煦不得不逃出城門投降。宣宗御駕親征時,特地叫上了那個聲如洪鐘的監察御史于謙,讓他在軍陣前怒斥朱高煦,歷數大罪。這個朱高煦是個充滿惡趣味的莽夫,一輩子最大的愛好就是折騰朱高熾、朱瞻基父子倆,最后貶為庶人了還念念不忘,趁皇上朱瞻基不注意,一腳將皇上絆了個大跟頭,皇上氣不過,叫左右搬來三百斤大銅缸將朱高煦扣在里面,朱高煦竟然把缸給頂起來了,可見這人是何等的囂張跋扈,一身蠻勇。而于謙當場“正詞嶄嶄,聲色震厲”,把朱高煦罵得“伏地戰栗,稱萬死”。于謙替皇上重重出了一口惡氣,朱瞻基非常開心,重賞了他。

首批常設巡撫之一

此后數年,于謙一直在監察御史的任上,官聲很好,朱瞻基更加重視于謙。由于中原流民問題逐漸嚴重,各地農民反抗時有發生,政府的賦役來源也受到影響。此時各省的地方系統,布政司管錢糧賦稅,都司管軍事,按察司管司法監察,遇到抗稅暴動這種事還要三方協調,效率低下。宣德皇帝希望在各地設立一個有權柄的最高地方行政職務,因此選派六人,于謙位列其中。原本于謙級別不夠,還是皇上親自寫條子到吏部,為他特批的(“乃手書謙名授吏部”)。此后明朝官制中正式出現巡撫一職。于謙以兵部右侍郎銜兼都御史,巡撫山西河南。舊時巡撫常自稱“本撫部院”,指的就是他身兼巡撫、兵部侍郎和都察院御史三重身份,行政、軍事、司法一把抓。這一年,于謙才33歲。

于謙到達任上,馬上開倉放糧,同時鼓勵富戶主動降低糧食賣價,并進行表彰。朝廷撥付的救災款也很快派發下去。同時,雖然中原旱災,但湖廣、四川糧食大豐收,于謙還派人攜帶公文,前去購買糧食運回災區。又在秋閑后組織農民修筑堤壩,還減免賦稅,很快山西、河南兩省的經濟得到了恢復。此時是明朝首次設立常設巡撫一職,于謙一個人要管理山西、河南兩個重要的省份,只能冬天在太原辦公,夏天移到開封,往來19年。山西北部是邊防前線,于謙在任上寫了不少邊塞風格的詩作,如“健兒馬上吹邊笳,旌旗五色如云霞。紫髯將軍掛金印,意氣平吞瓦剌家”。

于謙在巡撫任上19年,剛上任時,朝中是著名的三楊內閣,楊士奇、楊榮、楊溥三位賢臣輔佐宣宗,政治清明,于謙進京奏報也一向不走關系不送禮。而三楊在英宗朱祁鎮繼位幾年后先后病故,英宗日漸寵幸王振,世風日壞。幕僚也了解于謙的性格,并不指望他也用重金打通關節,只是建議他此時進京奏對應該備些地方土特產之類,如絹帕、蘑菇、熏香用的線香,于謙又很瀟灑地說出了那句名言,他只帶“兩袖清風朝天去”,然后在朝堂上推薦了兩個同事,王振黨羽彈劾于謙因為長期未得晉升而心生不滿,擅自推舉人代替自己。

其實那點土特產原本也不會讓王振如此斤斤計較,此時朝中有個御史的名字和于謙很像,罵過王振。王振一看于謙進京了,再一查也做過御史,就想當然認為那個冤家就是于謙。在沒直接得罪任何人的情況下,巡撫于謙差點喪命,在大牢里蹲了三個月。百姓知道于謙下獄,聯名上書。王振發現是個誤會,于謙終于獲得自由,但被調任大理寺少卿——一個主管司法復核,沒有行政權的京官,實際上是明升暗降。結果河南山西的官民組織幾千人進京上訪要求挽留于謙,連就藩太原的晉王、開封的周王也替于謙說好話,可見于謙在巡撫任上將兩省上下各方面利益關系都平衡得很周到。不久于謙官復原職,一年以后因為母喪回鄉,守孝完畢回京后調任兵部左侍郎。結果回到北京第二年,遭遇了土木堡之變。

“言南遷者,可斬也!”

明朝行政機構的主要負責人,以及最精銳的野戰部隊,一瞬間都葬送在土木堡的荒地里,留守京師的郕王朱祁鈺在孫太后的坐鎮下召開會議商討對策,結果大臣們剛到,就“聚哭于朝,不知所為”。日后南宮復辟的核心人物徐有貞,此時還叫徐珵,他第一個發言,卻講什么天數有變,必須南遷。

這時,于謙瞪著徐珵厲聲說,“言南遷者,可斬也!”于謙力陳,北京城乃是天下根本,一旦遷都則大事去矣,一統江山的大明就要變南宋了。于謙一錘定音,在危難時刻他升任兵部尚書。作為此時兵部最高負責人,他也明白京師此時守備空虛,賬面上還有數萬兵力,但都是上次出征時被淘汰下來的羸弱兵士。上任第二天,于謙就建議朱祁鈺迅速“檄取兩京、河南備操軍,山東及南京沿海備倭軍,江北及北京諸府運糧軍”。八月十八日于謙上任,到十月初也先攻城的一個月的寶貴時間里,這些部隊陸續到達北京。連缺乏戰力的運糧后勤部隊都調上了,于謙此時已經將一切籌碼都押了上來。

“內有于尚書,外有石將軍”

在錦衣衛指揮使馬順被打死事件之后,于謙已經是朝廷上下的主心骨,“亦毅然以社稷安危為己任。”在于謙的再三請求下,朱祁鈺登基,改元景泰。于謙一口氣布置了京師九門的防御計劃,并向景泰皇帝推薦了文武官員:“文臣如軒輗者宜用為巡撫。武臣如石亨、楊洪、柳溥者宜用為將帥。”而在大同堅守城池、打退也先的副總兵郭登也獲得重用。

北京城軍事方面的總節制石亨更是一員猛將,“方面偉軀,美髯及膝”,在邊關與瓦剌打了幾十年仗,此次兵敗逃回,但于謙仍對他委以重任,雖然此后他和徐有貞一起發動南宮復辟,但他無疑是此時北京城最急需的軍事指揮官,瓦剌人畏之如虎,呼為石爺爺。明人李夢陽曾尋訪石亨大勝也先的清風店戰場,當地老人告訴他,當年石亨在戰場上神勇無比,像割草一樣把瓦剌軍成排砍倒,“將軍此時挺戈出,殺敵不異草與蒿。追北歸來血洗刀,白日不動蒼天高。”在當地老人眼中,石亨直逼霍去病、郭子儀,“應追漢室嫖姚將,還憶唐家郭子儀。”民間有言,“內有于尚書,外有石將軍。”

于謙更是頒布了著名的軍令:“臨陣將不顧軍先退者,斬其將。軍不顧將先退者,后隊斬前隊。”在戰斗中,于謙特別重視諜報工作。英宗剛隨也先大營走遠,于謙就得到線報,馬上下令前線大炮轟擊,不必投鼠忌器。隨后,于謙指揮各地官員,將也先在各地的間諜逐一破獲。如也先的重要向導小田兒,經常出現在使團中間,暗中窺探明軍虛實,于謙授計侍郎王瑋將其擒殺。于謙主張主動出擊,不向也先示弱,幾場城門伏擊戰打消了也先的速勝夢想,兼之天寒地凍,勤王大軍紛紛開拔,也先遂拔營北遁,北京城保住了。

在隨后關于英宗回國的交涉中,于謙始終主張接回朱祁鎮。景泰帝朱祁鈺將朱祁鎮視為最大威脅,對朝臣生氣地說,“朕本不欲登大位,當時見推,實出卿等”,都是你們讓我當皇帝的。于謙卻從容地回答:“天位已定,寧復有他,顧理當速奉迎耳。”

但是,隨后朱祁鈺想改易太子,將朱祁鎮的兒子換成自己的親兒子,于謙勉強簽字。在改換太子后,朱祁鈺為籠絡朝臣,給官員發雙倍薪水(“支二俸”),于謙又推辭不受。明人有人指責于謙不諫景泰帝易儲,認為只要于謙據死力爭,景泰帝就能收回成命。而王世貞指出你們想多了:“夫人主預以私愛易太子,雖留侯不能得之漢高,而謙能得之景帝乎哉?”劉邦想廢太子劉盈改立趙王如意,張良都不敢開口直諫,憑什么認為于謙就能說服景泰帝?畢竟這是皇帝家事。

于謙用人,只看才能功績,不看出身,由此得罪了不少大臣、勛貴。他并非精神潔癖者,并未刻意打壓既得利益者,高門子弟有才立功者,于謙也一定表彰,如土木之變后在大同城上打退也先圍攻的郭登,被于謙火線提拔。郭登祖上就是開國功臣武定侯郭英,郭英的哥哥郭興地位更高,是淮西二十四將之一。

“顧一死保全社稷”

然而,在朝中有兩人對于謙仇恨最深。其一是徐有貞,就是土木之變后第一個主張遷都的徐珵,被于謙呵斥之后,仕途非常不順。他曾托于謙舉薦自己當國子監祭酒,于謙把他名字報上去的時候,朱祁鈺可記得,說這人不就是當初要遷都的那家伙嗎,這種人掌管國子監,學生能學好嗎?徐珵對于謙心懷怨恨,覺得一定是于謙從中作梗,對于謙恨得咬牙切齒。聽從大學士陳循的建議,徐珵改名徐有貞,瞞天過海躲過了景泰帝的黑名單,在治理黃河上頗有作為,景泰七年,官至左副都御史。

其二是石亨,原本敗軍之將,全靠于謙保舉,立下戰功,而且還加封世侯。石亨覺得自己功勞不如于謙,得了這么大的封賞有點不好意思,就給皇上上書推薦于謙的兒子。結果于謙在皇上面前推辭,還把石亨數落一頓,石亨從此恨透了于謙。此外,于謙也沒少彈劾人,得罪的人就更多了。就這樣,在徐有貞家中,南宮復辟的政變陰謀出爐了。

后世總有一種疑問,石、曹、徐搞那么大動靜,執掌兵部總督十團營的于謙事先知道奪門之謀嗎?他能阻止嗎?

明末史學家談遷在《國榷》中認為于謙知情:“于少保最留心兵事,爪牙四布,若奪門之謀,懵然不少聞,何貴本兵哉!或聞之倉卒,不及發耳!”只是由于事起倉促,應變不急。正德、嘉靖年間的文人田汝成在《西湖游覽志馀》中說:當石亨推動復辟的時候,于謙之子于冕得悉后報告父親,于謙呵道:“小子何知國家大事,自有天命,汝第去!”之后朱祁鎮被從南宮擁出,于謙“神色不變,徐徐整朝服,入就班行”。明人屠隆說:“奪門之役,徐石密謀,左右悉知,而以報謙。時重兵在握,滅徐石如摧枯拉朽耳。……方徐石夜入南城,公悉知之,屹不為動,聽英宗復辟。”

即便上述史料有一定可信度,但考諸當日形勢,于謙恐怕很難有所作為。奪門之變的實質是孫太后、朱祁鎮與朱祁鈺的政治斗爭,于謙阻止石、徐不難,難的是如何善后。朱祁鈺即位的合法性并不來自乃父宣宗,而是來自孫太后的敕書,那么朱祁鈺病危,孫太后復立朱祁鎮當然也是合法的。要想徹底否定這個合法性,只有廢黜孫太后,將“謀逆”的朱祁鎮廢為庶人再賜死,那么于謙將如何面對未來登基的朱見深?如果迎立外藩,那么朝局勢必更加動蕩,其他藩王打著“靖難”的旗號再來一次不是不可能……總之,如果于謙當日有所行動,那么他就不再是于謙,而是王莽、曹操、司馬昭。

在南宮復辟當天凌晨,景泰帝聽聞朝堂鐘鼓大作,大驚,問左右曰:“是于謙嗎?”左右告訴他,是上皇復辟了。病榻上的朱祁鈺知道自己政治生命了結了,眼神空洞,嘴中無奈地念叨,“哥哥做,好,好。”

千古一人

朱祁鎮在奉天殿宣告復辟的同時,于謙、王文等人被當場逮捕。徐有貞要王文誣告于謙,說于謙要“謀立外藩”,迎襄王之子進京繼位。王文據理力爭說,“召親王須用金牌信符,遣人必有馬牌,內府兵部可驗也”,結果自然是毫無依據。結果徐有貞一句話,“雖無顯跡,意有之”,一定要治王文、于謙的死罪。王文氣得怒目圓睜,大罵不已,身披枷鎖的于謙笑著說,“彼不論事有無,直死我耳!”他已經明白,徐有貞在意的不是真相,一心就想自己死。此時,復辟未久的朱祁鎮還有些猶豫,說于謙可是有功之人啊。他也知道,若非于謙主持戰局,擊退也先,自己怎么可能回到北京呢?結果徐有貞又跳出來,陰惻惻走到朱祁鎮面前說,“不殺于謙,今日之事無名!”此時,已經無人可以救于謙了。

于謙就刑當天,陰霾翳天,行路嗟嘆。在南宮復辟中出力甚多的太監曹吉祥麾下有個軍官將酒潑向大地,大哭,被曹吉祥一把撲倒,結果此人第二天又潑酒大哭。也許他曾在于謙旗下為守衛北京城奮戰過,軍官比誰都清楚于謙是怎樣的人。抄家的官兵沖進于謙的宅邸,只見正室被封得嚴嚴實實,里面珍藏的是從宣宗開始幾位皇帝賜他的璽書、袍鎧、弓箭、冠帶。對于謙的死,天下無不冤之。

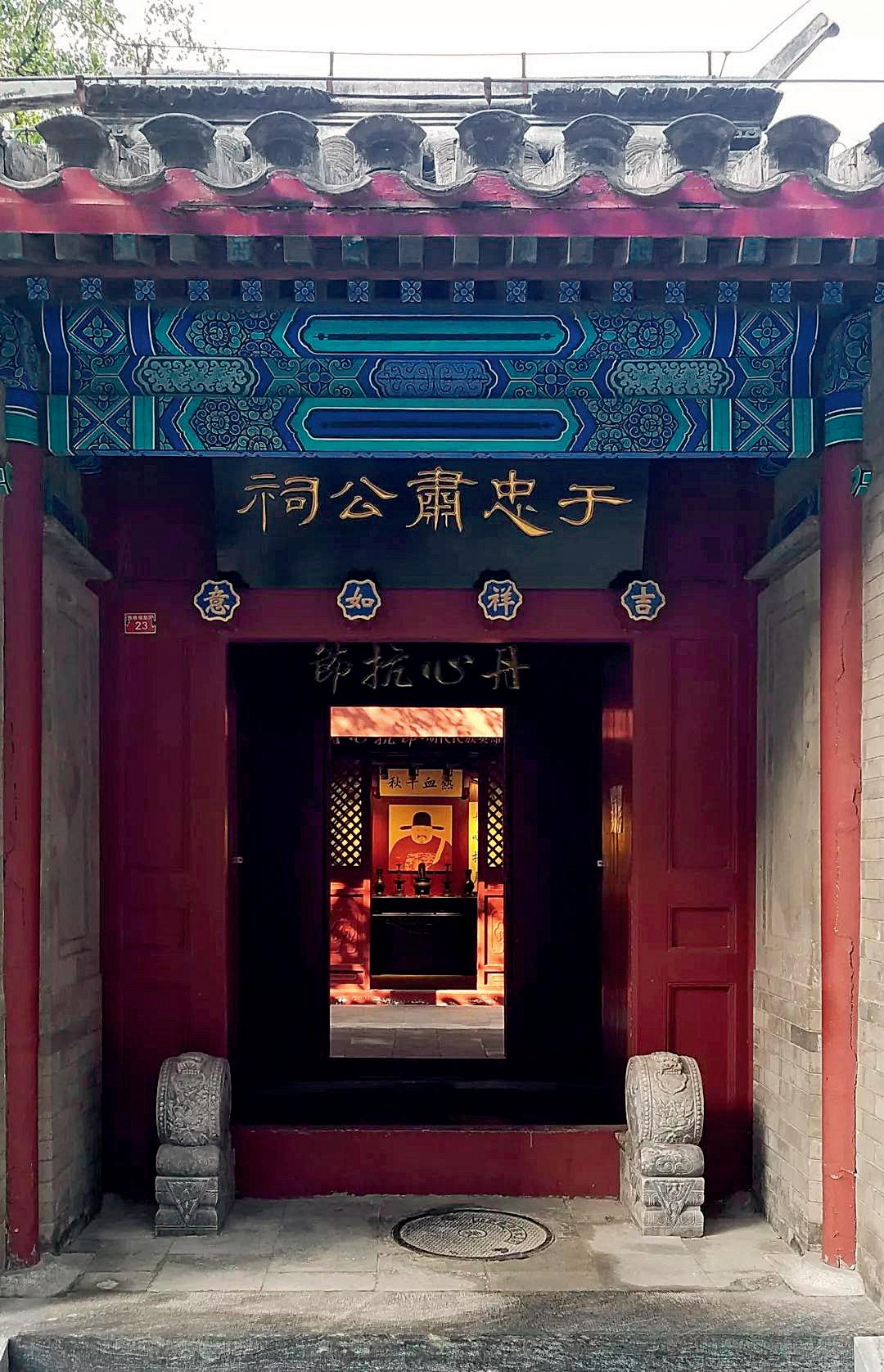

于謙死后,都督同知陳逵將于謙尸骸收殮,葬在北京城西。數年后,于謙養子于康將于謙靈柩扶歸杭州,歸葬西湖南岸。于謙死后八年,成化皇帝繼位,于謙子于冕上疏訟冤,得復官賜祭,誥曰:“當國家之多難,保社稷以無虞。唯公道之獨持,為權奸所并嫉。在先帝已知其枉,而朕心實憐其忠。”特遣官員南下杭州,祭奠于謙。

至明亡時,抗清義士張蒼水過杭州,寫下絕命詩:“國亡家破欲何之?西子湖頭有我師。日月雙懸于氏墓,乾坤半壁岳家祠。” 將于謙與岳飛并論。于謙以其大節大功,實現了夙愿。在民間,白話小說《于少保萃忠全傳》廣為傳播,全書最后講到:

“嗚呼!于忠肅公功大冤深,褒崇贈錫,未足盡其烈。而靈爽昭于天地,千萬世不泯。是真千古一人也。嗚呼偉哉!”

原標題:《于謙沒有阻止“奪門之變”,為何最后還是被處死?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司