- +1

專欄|?外資銀行為什么“越小越不行”?

原創(chuàng) 徐奇淵 楊盼盼 等 中國金融四十人論壇 收錄于話題#2020外灘金融開放報告2#第二屆外灘金融峰會34#金融開放2

數(shù)據(jù)顯示,外資銀行在華業(yè)務(wù)規(guī)模較小,盈利能力也相對較低。為什么會出現(xiàn)這種外資銀行“越小越不行”的現(xiàn)象?

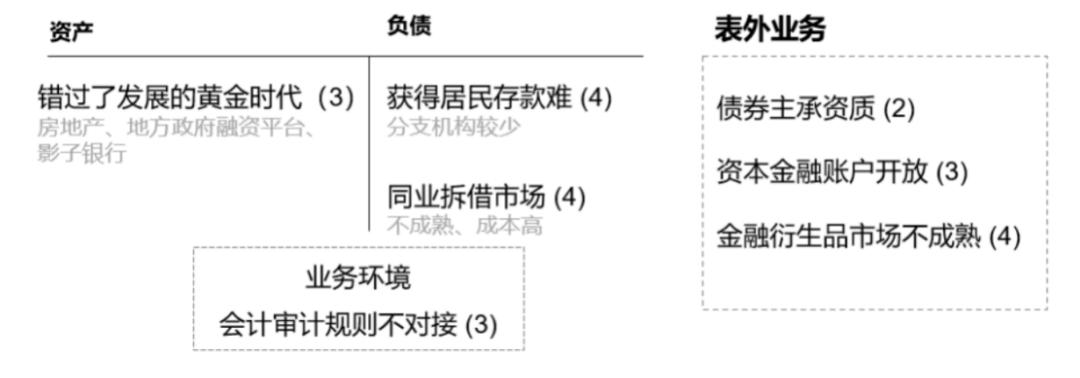

近期發(fā)布的中國金融四十人論壇(CF40)課題《2020外灘金融開放報告:感知政策的溫度》(以下簡稱《報告》)從負債端、資產(chǎn)端和中間業(yè)務(wù)三方面就外資銀行在華經(jīng)營展開調(diào)查研究,結(jié)果顯示:

在負債端,外資銀行的存款來源面臨約束,而同業(yè)拆借市場成本較高;在資產(chǎn)端,外資銀行錯過了中國金融市場的快速擴張期;中間業(yè)務(wù)方面,市場準(zhǔn)入因素使得外資銀行的競爭優(yōu)勢并沒有得到充分發(fā)揮。

綜合以上因素,《報告》認為,外資銀行面臨的窘境,有水土不服的原因,在一定程度上也有不公平待遇的背景。尤其是,一些水土不服癥狀與我國當(dāng)前金融監(jiān)管不完善、金融市場不成熟有關(guān),這就對我國金融改革提出了更高要求,金融改革與金融開放必須協(xié)同推進。

本文為《2020外灘金融開放報告》專欄第三篇,執(zhí)筆人為徐奇淵、楊盼盼、鐘益、劉禹。課題組成員包括:徐奇淵、鄭聯(lián)盛、熊愛宗、楊盼盼、韓冰、朱鶴、張佳佳、楊悅珉、鐘益、祝修業(yè)、戴雨汐、鄧揚眉、劉禹、張振。

”

外資銀行為什么“越小越不行”?

隨著對外資銀行限制政策的逐步放松,2007年之后外資銀行法人化成為趨勢,并成為在華的主要經(jīng)營形式。據(jù)不完全統(tǒng)計,31家外資銀行由分行改制為本地注冊的法人銀行。近年來,具備法人地位的外資獨資銀行的數(shù)量穩(wěn)中有增。

截至2020年第1季度,外資銀行在華共設(shè)立41家法人銀行、115家銀行分行和149家代表處,營業(yè)性機構(gòu)共975家(含總行、分行、支行)。外資銀行在華機構(gòu)已經(jīng)具有全球代表性,在BIS公布的全球系統(tǒng)性重要銀行(2019)中,有14家已在中國設(shè)立外資法人銀行,其余均設(shè)立分行或代表處。2019年末,外資銀行在華經(jīng)營資產(chǎn)規(guī)模達到4.5萬億元,是2011年末的近2倍。外資銀行機構(gòu)數(shù)量、資產(chǎn)絕對規(guī)模都有明顯上升。

但是從相對規(guī)模來看,外資銀行在中國的發(fā)展并沒有那么成功。根據(jù)《中國人民銀行統(tǒng)計季報》,2007年末外資銀行的資產(chǎn)占比2.4%,2019年末則降至了1.6%。不僅如此,外資銀行的盈利能力也相對較低,根據(jù)銀保監(jiān)會官網(wǎng)的數(shù)據(jù),2019年4季度外資銀行的資產(chǎn)利潤率(ROA)為0.63%,低于城商行,而且還明顯低于農(nóng)商行、股份制行、民營銀行、大型商業(yè)銀行等各類銀行。

可見,外資銀行在華業(yè)務(wù)規(guī)模相對較小,但這并不是小而美(small and beautiful),而是越小越不行(small and incapable)。這就回到了本專欄之前提出的問題:外資機構(gòu)在華面臨的挑戰(zhàn),是不公平,還是水土不服?以外資銀行為例,我們的調(diào)查研究揭示了以下的分析視角:

負債端:外資銀行的存款來源面臨約束,而同業(yè)拆借市場成本較高

外資銀行難以像中資銀行那樣獲得低成本的居民儲蓄。根據(jù)2019年4季度《中國人民銀行統(tǒng)計季報》,外資銀行的總負債中,個人存款占比僅為3%,遠遠低于農(nóng)信社(57.5%)、中資大型銀行(33.4%)等各類銀行的占比。

長期以來,外資銀行分行吸收中國居民定期存款的金額一直有100萬元的下限限制。2019年10月15日發(fā)布的《外資銀行管理條例》將這一下限降至了50萬元,不過這對于外資分行(不含外資法人銀行)而言仍然是一個顯性約束。

但是,外資銀行的發(fā)展受限在一定程度上也和水土不服有關(guān)。一方面,外資銀行的分支網(wǎng)點相對較少,投資成本高、回收期長,而且較少的分支機構(gòu)難以形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。另一方面,除了幾家外資行能夠憑借母行的國際影響力,進入市場時較容易吸引本地客戶,其他大部分外資行在中國主要服務(wù)于母國客戶。上述因素都使得外資銀行的個人存款業(yè)務(wù)發(fā)展較為緩慢。

此外,外資銀行的母行所在的發(fā)達經(jīng)濟體,其金融市場發(fā)達、資金定價市場化程度高,因此其資金來源主要依靠同業(yè)拆借,較少依賴零售業(yè)務(wù)、物理網(wǎng)點布局較少。而我國的銀行間同業(yè)拆借市場發(fā)展不成熟,基準(zhǔn)利率及其利率走廊處于發(fā)展建設(shè)階段,無論是Shibor(上海銀行間同業(yè)拆放利率)還是DR007(存款類機構(gòu)間利率債質(zhì)押的7天回購利率),它們在拆借規(guī)模和頻率上都難以作為中國的基準(zhǔn)利率。這也導(dǎo)致外資銀行面臨資金成本較高,資金來源受限,業(yè)務(wù)規(guī)模難以擴大。

說明:括號中的數(shù)字表示障礙的分類,具體含義參見專欄系列第二篇。

資產(chǎn)端:外資銀行錯過了中國金融市場的快速擴張期

在商業(yè)銀行體系中,外資銀行資產(chǎn)占比一度從無到有,上升至2007年的2.4%。此后,中國的房地產(chǎn)市場、地方政府融資平臺、影子銀行一度快速膨脹。國內(nèi)銀行趁勢而上、規(guī)模擴張,甚至也形成了一定的金融風(fēng)險。而外資銀行因為嚴格的合規(guī)和內(nèi)部約束,較少參與這些業(yè)務(wù),錯過了一段發(fā)展的窗口期。在去杠桿前夕的2016年,外資銀行的資產(chǎn)占比一度從高點降至1.4%。事實上,2016年與2007年相比,外資銀行的資產(chǎn)規(guī)模增長了156%,仍然獲得了較大發(fā)展。不過,同期中資銀行資產(chǎn)擴張更快,增速達到了334%,因此外資銀行的資產(chǎn)占比還是下降了。

2017年之后,我國開始重塑和強化金融監(jiān)管。在一些國內(nèi)金融機構(gòu)面臨防風(fēng)險、去杠桿壓力的同時,外資銀行嚴格的風(fēng)控、合規(guī)管理逐漸由劣勢逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閮?yōu)勢。外資銀行面臨的監(jiān)管環(huán)境也變得更加中性了。2017年之后,外資銀行的資產(chǎn)占比有了一定的回升。同時也得益于更嚴格的合規(guī),外資銀行的不良率也維持在低位。根據(jù)銀保監(jiān)會2019年末的數(shù)據(jù),外資銀行的不良率僅為0.67%,低于商業(yè)銀行總體不良率(1.86%),也低于其他各類銀行機構(gòu)的比率。2020年疫情爆發(fā)之后,截至3季度的數(shù)據(jù)顯示,外資銀行的不良率仍穩(wěn)定保持在0.67%。

中間業(yè)務(wù):市場準(zhǔn)入因素使得外資銀行的競爭優(yōu)勢沒有得到充分發(fā)揮

中間業(yè)務(wù)是外資銀行的競爭優(yōu)勢,但是其中間業(yè)務(wù)發(fā)展也面臨著約束。事實上,外資銀行在商業(yè)銀行的資產(chǎn)占比(2019年為1.6%),甚至明顯高于同期利潤占比(1.1%)。這說明,外資銀行的中間業(yè)務(wù)優(yōu)勢沒有充分得到發(fā)揮。整體來看,外資銀行中間業(yè)務(wù)主要受到了以下幾個方面的限制:

我國國債、外匯衍生品市場尚不成熟,制約了相關(guān)中間業(yè)務(wù)發(fā)展。債券投資缺乏定價基準(zhǔn)、缺乏價格發(fā)現(xiàn)工具,難以利用衍生品進行風(fēng)險對沖。此外,部分衍生品市場的試點、準(zhǔn)入對外資也有一定限制。目前國債期貨交易試點就沒有包括外資。同時,外匯衍生品的“實需”監(jiān)管缺乏靈活度。從企業(yè)和銀行角度來看,在對全年匯率風(fēng)險進行管理時,可能采用這類策略:1/3現(xiàn)結(jié),1/3通過外匯遠期鎖定風(fēng)險,剩余1/3任其浮動,因而無法報出準(zhǔn)確的“實需”數(shù)據(jù)。而外匯管理要求按“實需”逐筆核銷,這也妨礙了一攬子保值計劃的實施。

業(yè)務(wù)準(zhǔn)入方面,外資銀行獲得債券主承銷商的資格較難。調(diào)研中,一些外資機構(gòu)表示其海外債券業(yè)務(wù)經(jīng)驗豐富,債券發(fā)行、交易規(guī)模十分可觀。但這些機構(gòu)仍未獲得A類主承銷商資格。如果僅從境內(nèi)外資法人銀行自身條件來看,其確實難以在資產(chǎn)規(guī)模、客戶網(wǎng)絡(luò)等指標(biāo)上勝出。不過近年來,相關(guān)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)有所調(diào)整,外資母行的優(yōu)勢也部分被納入了考慮。2019年9月,德意志銀行(中國)和法國巴黎銀行(中國)首批獲得了銀行間債券市場的A類主承資格。不過目前,歐美日三大商會仍然在這方面有著較強的訴求。

此外,外資銀行的國際化程度較高,在海外市場具有資源優(yōu)勢,擁有更豐富的國際業(yè)務(wù)經(jīng)驗、更廣闊的國際客戶網(wǎng)絡(luò)。但是資本金融賬戶的不完全自由可兌換,也限制了外資銀行通過該渠道開展中間業(yè)務(wù)。

綜上所述,外資銀行面臨的窘境,有水土不服的原因,在一定程度上也有不公平待遇的背景。具體來看:

不公平待遇方面,今年以來我國已經(jīng)對外資企業(yè)實施準(zhǔn)入前國民待遇和負面清單管理。總體而言,特別是在機構(gòu)準(zhǔn)入方面,外資銀行已基本獲得了同中資銀行相同的待遇。不過,外資銀行在獲得機構(gòu)準(zhǔn)入之后,其在獲得業(yè)務(wù)的牌照、許可等方面仍然面臨事實上的困難。需要說明的是,負面清單和牌照制度并不矛盾。負面清單意味著外資可以進入未禁止的領(lǐng)域,牌照則是進入必須得到監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn),兩者并不矛盾。這類似于開車必須要有駕照。

但是外資機構(gòu)普遍認為,在一些資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的制定過程中,其參與度較低,由此導(dǎo)致資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)向中資機構(gòu)傾斜。這方面外資銀行的重點訴求包括:銀行間債券主承銷商資格、債券回購市場準(zhǔn)入條件、在岸市場的“債券通”做市商資格、國債期貨等衍生品的試點和準(zhǔn)入資質(zhì)等等。近年來,金融監(jiān)管部門也越來越重視外資機構(gòu)的訴求,并對市場準(zhǔn)入的標(biāo)準(zhǔn)進行了漸進式的完善,上述部分領(lǐng)域的狀況已經(jīng)有所改變。

同時,外資銀行也面臨水土不服的問題,需要其努力適應(yīng)。作為新進入者,新建網(wǎng)點的成本較高,外資銀行難以獲得大量低成本的居民儲蓄,這就對外資銀行的資金來源、業(yè)務(wù)規(guī)模擴大形成了制約。不過這一問題有其市場邏輯,需要外資銀行通過自身的努力來適應(yīng)。在這方面,已經(jīng)有一些外資銀行在中國設(shè)立科技研發(fā)部門,積極參與金融科技領(lǐng)域的創(chuàng)新。隨著金融科技的發(fā)展,銀行物理網(wǎng)點作用下降,外資銀行在網(wǎng)點布局上的劣勢可能轉(zhuǎn)變?yōu)闅v史包袱較輕的優(yōu)勢。

還有些水土不服的問題,與過去金融監(jiān)管體系不完善有關(guān)。在過去,外資銀行錯過了中國金融市場的快速擴張期,這既有外資銀行合規(guī)較嚴格、不適應(yīng)中國市場特殊性的原因,也在一定程度上與金融監(jiān)管體系不完善有關(guān)。2018年以來,我國高度重視防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險,強化了金融監(jiān)管體系的建設(shè)。在此背景下,外資銀行所處的金融監(jiān)管體系已經(jīng)更具有中性特征。隨著中國金融監(jiān)管體系的進一步完善,外資銀行嚴格的合規(guī)和內(nèi)部管理將在一定程度上由劣勢轉(zhuǎn)化為優(yōu)勢。

還有部分水土不服癥狀,與當(dāng)前金融監(jiān)管不完善、金融市場不成熟有關(guān),這對我國金融改革提出了更高要求。例如,銀行間同業(yè)拆借市場發(fā)展不成熟,限制了外資銀行的資金來源、提高了資金成本。衍生品市場的不成熟、以及外匯衍生品的實需原則,限制了外資銀行的中間業(yè)務(wù)發(fā)展,以及跨境投資的風(fēng)險對沖操作。資本金融賬戶的不完全自由可兌換,也使得外資銀行的國際業(yè)務(wù)優(yōu)勢難以發(fā)揮出來。此外,國內(nèi)會計、審計規(guī)則與國際體系的不接軌,也顯著提高了外資金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)對接成本。事實上,中資銀行和金融機構(gòu)也同樣面臨上述諸多問題。這些問題也正是中國金融市場進一步深化改革的努力方向。

反思中國金融開放的初衷,作為高儲蓄經(jīng)濟體,中國本身并不在數(shù)量上缺乏資本。因此,引入外資銀行的目的就是要對外資銀行的比較優(yōu)勢善加利用。從這一點出發(fā),我們應(yīng)充分發(fā)揮外資銀行的比較優(yōu)勢,推動中國金融市場結(jié)構(gòu)的進一步完善,使其更好地服務(wù)于實體經(jīng)濟,并且通過外資銀行業(yè)務(wù)的良性發(fā)展來使得上述進程具有可持續(xù)性。在此過程中,金融改革與金融開放必須協(xié)同推進。

原標(biāo)題:《專欄|?外資銀行為什么“越小越不行”?》

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司