- +1

禮治驅蝗:清代新疆的蝗災與蝗神信仰

清代新疆的蝗災時空分布

新疆地處歐亞內陸腹地,氣候屬于中溫帶干旱區,地理形勢由昆侖山、天山、阿爾泰山環抱著塔里木盆地和準噶爾盆地構成。橫亙于中部的天山山脈把新疆分隔為南北兩大區域,天山以北以草原為主形成畜牧經濟的游牧社會,天山以南以綠洲為主形成定居種植的農耕社會。無論天山南北,清代以降的社會經濟有顯著發展,尤其天山以北持續的農業開發活動改變了其原來的生態環境,原生天山北麓的亞洲飛蝗對草場和各種農作物進行蠶食,適宜的條件下就會演變成蝗災。

伊犁是清廷治理新疆的總匯之區,也是屯墾重地,蝗災也比較多發。乾隆三十一年(1766)九月,伊犁屯田“今年偶被蝗災,收成歉薄,糧價必昂”,乾隆命令第一任伊犁將軍明瑞查明情況,確定賞給屯墾兵丁的錢糧數量。明瑞隨后查明奏報:“今年錫伯、索倫、達呼爾等十佐領兵丁,耕種地畝被蝗,所有前借給耔種,及接濟糧石,刻下不能交納,請俟豐收時歸還。”乾隆考慮邊疆軍民的生計拮據,直接寬免應還的耔種和接濟的糧食。乾隆三十二年(1767)五月,伊犁將軍阿桂奏報“伊犁烏哈爾里克山谷、塔勒奇、哈喇烏蘇、阿里瑪圖、察罕烏蘇及錫伯、回子種田地方均生蝻子”,尤其是“塔勒奇河流域蝻子極多”。伊犁地區具有良好的蝗蟲棲息生態環境,屯墾種植又為其提供適宜的食料,構成蝗災發生的基礎條件。

烏魯木齊在乾隆年間屯田農業較為發展,清廷設置的烏魯木齊都統轄區從牧場轉變為城鎮,蝗災也與農業的發展相伴隨。乾隆三十九年五月十三日(1774年6月21日),烏魯木齊都統索諾木策凌上報三十八年烏魯木齊、昌吉等地方發生的飛蝗災害和撲滅工作。五月二十九日(7月7日),索諾木策凌又報告瑪納斯所屬塔西河一帶遭到蝗災,并詳細劃分六分、七分、八分不等的受災等級和具體地畝數。七月十四日(8月20日),烏魯木齊都統索諾木策凌再次奏稱:“今歲厄魯特部落耕種地畝內,有被蝗蟲傷損者八十余頃,所有從前借給伊等糧石,應于今歲完納者,請展限二年等語。……今歲被蝗傷損過半。”乾隆批準了索諾木策凌對厄魯特部落的救災方案。乾隆四十一年(1776)六月,時任烏魯木齊都統永慶上奏“烏魯木齊下屬奇臺縣遭受蝗蟲災,請予賑濟”。乾隆五十四年,烏魯木齊都統尚安等上奏“迪化州所屬地方,蝻子萌生,率屬撲滅”,迪化州(州治所在烏魯木齊迪化城)所屬地方包括阜康縣、吉木薩爾縣、奇臺縣、昌吉縣、瑪納斯縣,表明這次蝗災發生的地域范圍較大。

嘉慶十年至嘉慶十三年(1805-1808),祁韻士被遣戍伊犁,觀察到造成災害的蝗蟲有其天敵“黑雀”,并判斷是“鷟鸑爾”。祁韻士作竹枝詞“蠢蝗害稼捕良難,有鳥群飛競啄殘”,描述“鷟鸑爾”消滅蝗蟲的情形,“雀如燕而大,色黑,有斑點,啄蝗立斃,然不食也,土人目屬神雀”。同治四年(1865),伊犁將軍明緒奏報稱:“伊犁地土寬廣,田疇交錯,軍民日多,植米麥一律茂盛,乃于四月底正當結穗之際,蝗蝻滋生,傷害禾稼,……不轉日間,忽有神鴉數萬翔集,頃刻間蝗蝻滅盡。”經過上百年的發展,伊犁地方的農業卓有成效,蝗災仍然時有發生,類似的情況在天山以北的新興農耕區比較有代表性。但在社會動亂的年代,蝗災缺乏有效的治理,加之無力救災,蝗災危害和社會危機相互表里。

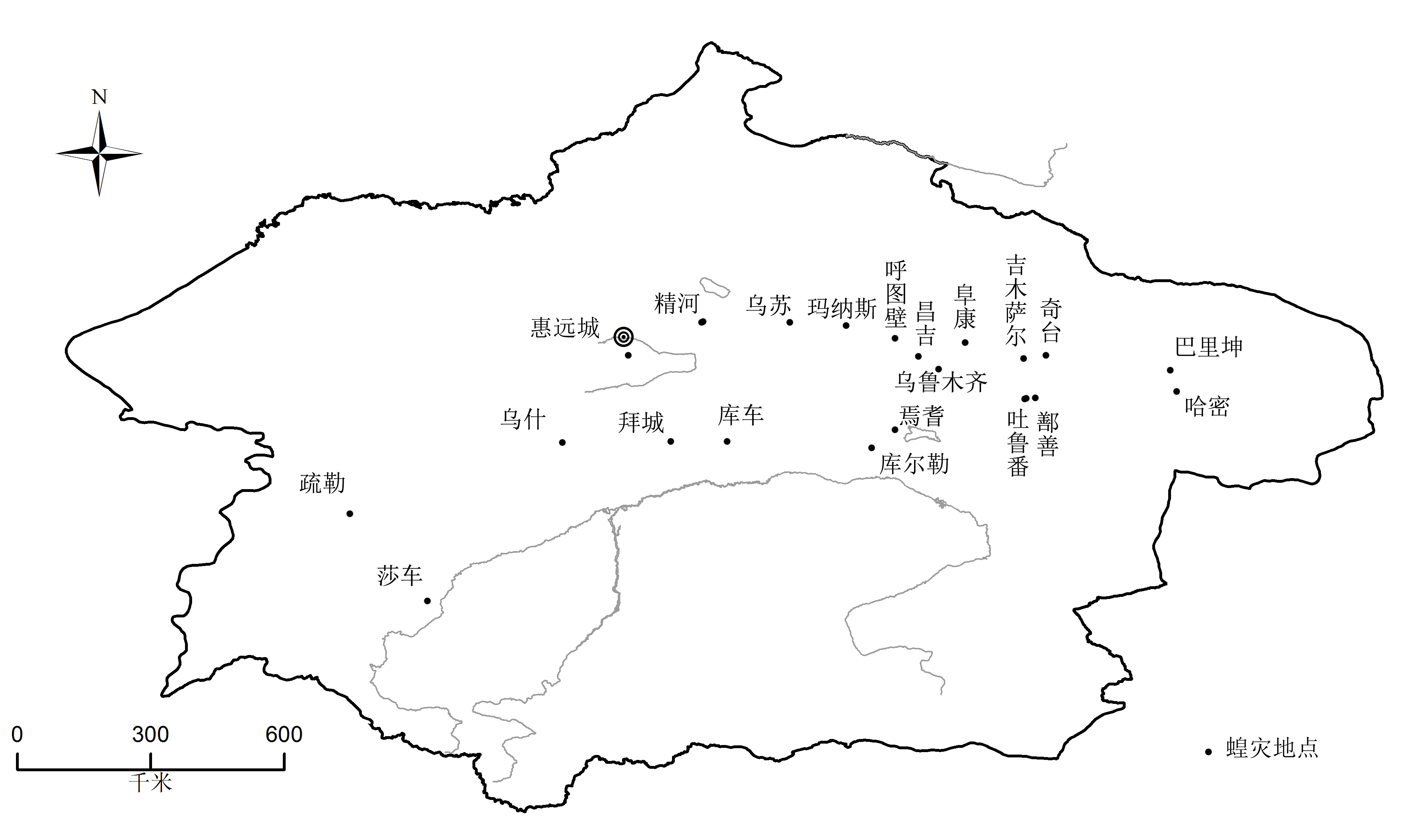

清代新疆蝗災爆發的時間主要分布在四月份到十月份,夏蝗與秋蝗并存,主要集中在的五、六、七、八、九月,而以六月左右的夏蝗最多。恰如徐光啟對蝗災發生季節的觀察和總結:“最盛于夏秋之間,與百谷長養成熟之時正相值,故為害最廣。”新疆蝗災持續的時代從清朝一統新疆的乾隆直至清末宣統,其中咸豐朝缺乏文獻記載。但咸豐帝在位10年,飛蝗七載,全國大約三分之一的省份蝗禍泛濫,新疆估計也難以幸免。清代新疆蝗災生發的地理空間分布在天山以南的哈密、吐魯番(含鄯善)、焉耆(含庫爾勒)、庫車、拜城、烏什、疏勒、莎車等地域,天山以北的巴里坤、奇臺、吉木薩爾、阜康、昌吉、烏魯木齊、呼圖壁、瑪納斯、烏蘇(含精河)、伊犁等地域。新疆蝗災發生與清代新疆農業的發展密切相關,尤其出現在政府組織的屯田開墾區域,重點集中在天山北麓和吐哈盆地的綠洲農耕區域。清代新疆蝗災集中發生的地域與亞洲飛蝗的生物群落主要分布于天山南北麓的低地綠洲地理空間基本吻合。

清代新疆的蝗災分布

新疆蝗神信仰與蝗災治理

蝗災本來屬于自然災害,但其對人類社會的侵害從糧食安全延伸至社會浮動,沖擊災區的社會生活和社會心理,造成一種社會危機,不僅僅需要物質的補償救濟,還需要社會心理的精神撫慰。蝗災的治理就在祭祀蝗神和人力捕蝗兩種歷史過程中并行不悖。清朝一統新疆之后天山以北新興農業區得到長足發展,天山以南原有綠洲農業也得以恢復。中華農業文明特有的蝗神信仰也成為新疆蝗災治理的社會機制,各種類型的蝗神廟隨之成為天山南北農耕社會的常見景觀。

八蠟廟、蟲王廟和劉猛將軍廟隨著新疆蝗災的社會治理中出現在天山南北。乾隆三十一年(1766)八月,乾隆給軍機大臣的諭旨指示:“聞內地農民皆祀劉猛將軍及八蠟神。伊犁雖系邊徼,其耕種亦與內地無異,理宜仿傚內地習俗。”傳達命令給伊犁將軍明瑞等新疆高級軍政官員,“令其建祠設位供奉”。伊犁初始的八蠟神和劉猛將軍祭祀設施比較簡略,建制完整的八蠟廟和劉猛將軍廟是由第二任伊犁將軍阿桂約于乾隆三十二年主持修建的。乾隆四十一年(1776),任職伊犁滿營協領的格琫額詳細說明:“八臘廟在惠遠城步營大廳之側,東鄰學房,南向正殿三間,后為主持房二間,殿中供設先穡神農、司穡后稷、水庸、水房、貓虎、昆蟲、農畯、郵表暇(畷)神位八,而無塑像。其西為劉猛將軍廟,規模一如八蠟廟之制”,同時指出兩座廟宇“至今歲時致祭祀,以少牢永護星屯矣”,而“蝗起傷禾”是兩座廟宇得以完善的直接動因。

八臘廟和劉猛將軍廟在伊犁同時并存,直到咸豐年間還有清晰的位置記載:“八臘廟在惠遠城鼓樓東,劉猛將軍廟在惠遠城鼓樓西。”同治四年四月底,伊犁蝗災被自然天敵飛鳥食滅,被認為是劉猛將軍顯靈的神異。伊犁將軍明緒“奏請晉加劉猛將軍封號”,朝廷據此欽定劉猛將軍“普佑”封號,傳達全國各地劉猛將軍廟遵照執行。咸豐七年(1857),朝廷再次重申“劉猛將軍為驅蝗正神”,禮部隨之擬定“保康”封號。據此,新疆的劉猛將軍廟也應當增加新的封號,并在官方祭祀中行使,進一步明確劉猛將軍為“驅蝗正神”的神圣與權威。新疆建省之后的伊塔道屬地區重新修建一批劉猛將軍祠。劉猛將軍的蝗神信仰不僅僅是能夠驅除蝗災的神靈,廟宇的修建與祭典也成為穩定社會秩序的教化工程。

烏魯木齊農耕區的中心是迪化漢城和鞏寧滿城,逐漸發展為僅次于伊犁的政治、軍事、經濟和文化中心,八蠟廟、蟲王廟和劉猛將軍廟基于蝗災現實背景的農業神祇信仰也次第出現。乾隆三十三年(1768)至乾隆三十六年(1771),翰林院侍讀學士紀曉嵐因罪被遣戍烏魯木齊,詩中就有:“綠塍田鼠紫茸毛,搜粟真堪賦老饕。八蠟祠成蹤跡絕,始知周禮重迎貓。”八蠟廟的祭祀還被寄予消弭鼠害的社會功能。紀昀觀察到葦塘是蝗蟲的孽生地,賦有詩句“年來苦問驅蝗法,野老流傳竟未明”,并由此注意到民間流傳的治蝗辦法:“相傳蝗生其中,故歲燒之。或曰蝻子在泥中,而燒其上是與蝗無害,且蝗食葦葉則不出,無食轉出矣。故或燒或不燒。自戊子至今無蝗事,無左驗,莫得其明。”紀曉嵐應該是特意留心調查了新疆火燒滅蝗的治理辦法。

八蠟廟民間俗稱蟲王廟,每年農歷八月十五舉辦廟會,殺牲祭神,其中蘊含著防治蝗災的社會動員。道光年間(1821-1850),烏魯木齊智珠山上“八蠟廟左有臺,前俯沙灘,后枕山麓。回欄停望,十里煙村,云木之盛,盡在目前,軒蓋之游,俱過足下”,成為烏魯木齊的一大勝景。新疆建省之后的省會迪化再次修建此前被戰亂破壞的劉猛將軍廟。光緒二十三年(1897年),迪化縣知縣黃袁提出“蝗之為物生滅靡常,關系民生之利害也深,地方之災祥也大,驅除之法不可殫述”,請求鎮迪道“通飭各屬,每歲春秋舉行致祭猛將軍吉禮,或建祠或設位,各聽其便,以迓神庥而泯蝗孽”。鎮迪道尹潘效蘇在得到新疆巡撫饒應祺的同意后命令道屬各地區遵照執行。

驅蝗神劉猛將

新疆天山以南原有綠洲農耕區同樣深受蝗災侵害,蝗神信仰也開始通行各地,蝗神廟的修建自然也是應有之義。光緒三年(1877),哈密辦事大臣明春修建城北西河壩上游西大坡的龍王廟廟宇群,其中就有一座劉猛將軍廟,直到1916年謝彬“策馬游城北龍王廟”,發現“明公祠、觀音洞及劉猛將軍廟,建筑皆壯麗可觀”。光緒二十三年八月二十日(1897年9月16日),吐魯番廳接到鎮迪道給吐魯番廳關于祭祀劉猛將軍的札文,依據“新疆近年每逢蝗患,大憲虔誠祭禱,則相率而去,遁跡荒曠之野,宿莽之圩,無大害,此其明驗”,要求吐魯番廳“或建祠或設位”,“每歲春秋舉行致祭劉猛將軍吉禮”。此后,溫宿府在龍王廟內增修劉猛將軍祠,巴楚州的紳民募捐集資在城東門建成劉猛將軍祠,鄯善縣知縣苗茂在鄯善縣城東南隅建修劉猛將軍祠。新疆祀典中劉猛將軍祠的祝文指其“吞蝗懋績,為斯民捍患御災”,官方因此“遍率土春祈秋報”,盼望“地無虞乎蠶食”,最終使得“民不嘆乎鴻嗷”。

新疆官員參考的治蝗辦法主要源于內地人力治蝗的經驗集成《牧令全書》,類似巡查、挖溝、撲捕、火燒、收買等辦法都在蝗災治理中有所實踐。鎮迪道就如何嚴打蝗蟲指示巴里坤“文武地方官及防營等督率兵勇民夫,趕緊撲捕、收挖,毋得稍留余孽,以致飛騰蔓延”。而吐魯番廳則對入境飛蝗采取撲打和火燒的辦法外,還“收買蝗蟲一萬五百二十六斛,每斛給銀一分,共給銀一百五兩貳錢六分”。鄯善縣報告稱“魯克沁地方督捕飛蝗,議交蝗蟲三斤,給麥面一斤”,要求“由倉糧項下支發具報”。新疆省府通過地方官員按時祭祀劉猛將軍的儀禮程序,希望“合省官僚及時猛加修省,如能感召天和,俾一切災祲可以潛消”,顯然新疆省府意圖運用祭祀禮儀規訓地方官員們為民行政。但實際上卻事與愿違,蝗災始終是民生大害。

亞洲飛蝗從起源地大面積遷飛,危害相鄰地域的農作物,形成災害的擴散。為此,清代新疆地方官嚴密布防,通過行政等級體系及時通報蝗災信息。總體而言,無論伊犁將軍為首的軍府制還是新疆巡撫為首的行省制,清代新疆蝗災治理的主體可以稱之為祭祀蝗神主導的“禮治驅蝗”。天山北麓新興農耕區域大量興修蝗神廟屬于內地農耕文明的農神信仰,并非是面對蝗災爆發的臨時應對措施。因而清代新疆的蝗神廟和蝗神信仰集中分布在天山北麓新興農耕區域(19座),天山以南的綠洲農耕區域隨著清政府的行政治理也出現了少量的蝗神廟(5座)。

中國蝗災與蝗神信仰的歷史格局

中國救災思想的原始形態是天命主義的禳弭論,并在秦漢以后占支配地位,這是蝗災治理的八蠟、蟲王、劉猛將軍蝗神信仰的背景。八蠟廟、蟲王廟、劉猛將軍三廟在歷史上先后出現,印證著中國農業生產和農民飽受蝗災苦難,也蘊含著前現代社會中國農耕文明的內在結構性特征。清代中國華北蝗災巫攘以八蠟廟或蟲王廟祭祀為主,江南則以祭祀劉猛將廟驅蝗為主,這些內地的蝗神廟類型都傳入新疆,尤其扎根于天山北麓新興農耕區域,形成祭祀多種蝗神共治蝗災的信仰格局。

現代生物學的昆蟲研究表明新疆的蝗蟲災害主要是由亞洲飛蝗導致的,而亞洲飛蝗生長的生態條件多戈壁和沙漠、夏熱冬冷而又干燥。亞洲飛蝗在中國分布區的海拔高度一般在200~500m,最高可達2000m,最低為-154m(新疆吐魯番的艾丁湖湖面)。歷史上新疆農業生產的糧食作物長期以小麥為主,粟、黍、青稞、豌豆、高粱等為輔,清代玉米、稻米、油菜籽和胡麻推廣成為主要糧食作物,尤其以玉米在天山以南、水稻在天山以北的變化最為顯著。亞洲飛蝗主要的食料就是新疆主要的糧食作物禾本科的麥類、水稻、高粱、玉米、粟、黍等。

有清一代,新疆、內蒙古、西藏、東北等傳統游牧空間的農耕都有相當規模的發展。亞洲飛蝗是新疆、內蒙、東北等各地干旱區所常會發生的蟲類,新疆蝗災具有夏蝗和內地農耕文明植入區域的時空分布特征,一定程度上可以代表相關地區的蝗災規律和社會治理特征。高原游牧為主的西藏同樣具有相當規模的河谷農業,受到西藏飛蝗蝗災的影響,也發展出相應的祈福禳災和人力捕蝗。清代新疆的農耕社會在天山以北草原地帶大規模生成,適合新疆生態條件的蝗蟲隨之與依賴農作物為生的農耕社會形成競爭結構。象征蝗神信仰的八蠟廟、蟲王廟、劉猛將軍廟也隨之從中國農耕的核心地帶進入西北新疆,新疆的蝗災與蝗神信仰主要表征農耕社會遭遇的生物性災害與社會保護機制。

但從更大尺度的區域空間而言,新疆、西藏、內蒙及東北北部處于廣闊的歐亞內陸草原地帶,屬于草原游牧社會的歷史空間。中國農業文明長期在農耕游牧交界的長城一線的東南半壁累積發展,蝗災也如影隨形。亞洲飛蝗和西藏飛蝗的生物群落地理空間分布于長城一線的西北半壁,而東亞飛蝗的生物群落地理空間則分布于長城一線的東南半壁。清代的內地農耕文明已經嵌入長城一線的西北半壁,新疆蝗災及相應的蝗神廟表征了這一歷史格局。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司