- +1

?治好了腫瘤卻壞了肝,吃藥引起的肝損傷要怎么辦?

原創 蔣衛民 華山醫院 常笑健康

▼本文作者▼

而如今,隨著人口老齡化,腫瘤的發生率大大增加。抗腫瘤藥物的使用,也較以往增多,抗腫瘤藥物治療后肝損傷的患者也日益增多。

抗腫瘤藥物,包括環磷酰胺、甲氨蝶呤、吡柔比星、阿柔比星、紫杉醇、門冬酰胺酶、索拉非尼、多西他賽、長春地辛、長春瑞賓、阿糖胞苷、氟尿嘧啶、氟達拉濱、奧沙利鉑、舒尼替尼、阿那曲唑、托瑞米芬、曲妥珠單抗、亞砷酸、替吉奧、CHOP方案(環磷酰胺+阿霉素+長春新堿+潑尼松)等,這些藥物均可造成肝損傷。

抗腫瘤藥物引發的肝損傷的征兆和危害

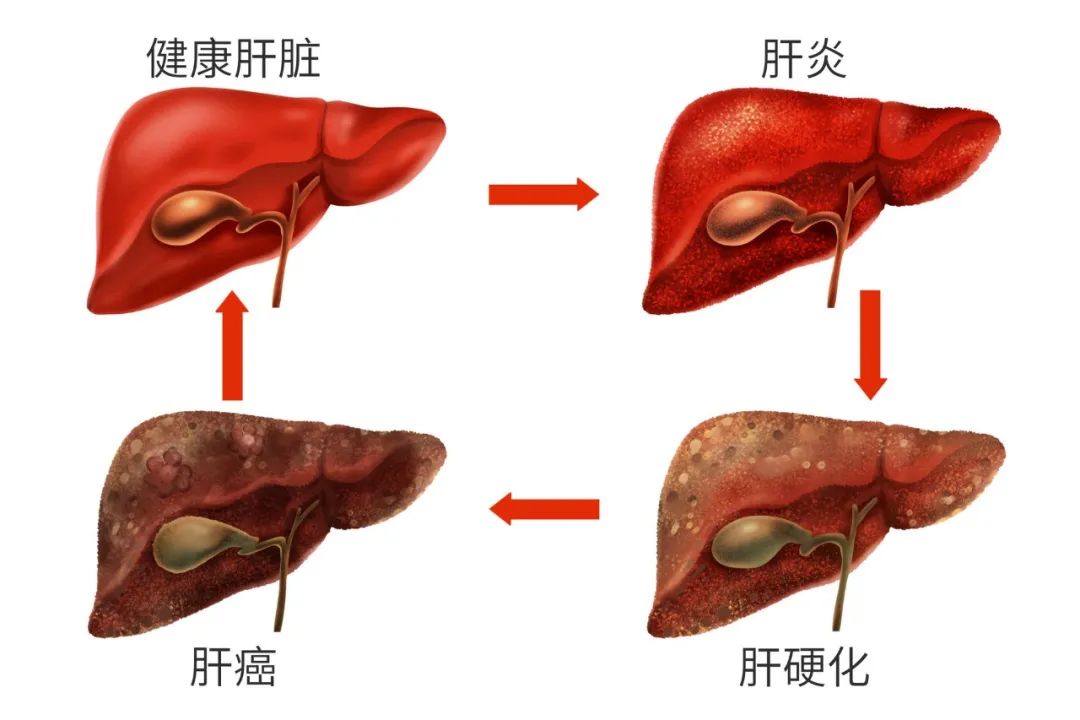

抗腫瘤藥物引發的肝損傷的臨床表現和程度變化很大,一般可分為急性和慢性兩大類。

急性藥物性肝損傷臨床上較為多見,包括急性肝炎型、肝內膽汁淤積型、急性脂肪肝型和混合型等。臨床上可以肝病為主,或伴有較多的肝外表現。

慢性藥物性肝病的種類較多,一般較不被重視,易于忽略。若能早起期識別,停藥后病變常可逆轉,因此有必要引起臨床醫生的注意。

下面詳細講一下急性和慢性肝損傷的癥狀及危害:

急性藥物性肝病最常見的類型是肝細胞毒損害,肝細胞毒損害又可分為肝炎型和脂肪肝型。治療睪丸癌的光神霉素可引起肝小葉中心壞死,博萊霉素、甲氨蝶呤、天冬酰胺酶等引起肝細胞變性、壞死合并肝細胞脂肪變性。

臨床表現似一般病毒性肝炎,黃疸出現前1-2天有乏力、納差、上腹不適、惡心、嘔吐、尿色深等前驅癥狀,但病程中無發熱,肝臟可腫大伴有壓痛。生化檢查:血清轉氨酶(ALT、AST)明顯升高,可出現凝血功能障礙。嚴重者可呈肝衰竭表現,有大塊性肝壞死,可并發肝昏迷而死亡。輕癥病例表現為無黃疸型肝炎,僅有轉氨酶增高和輕度肝腫大,癥狀輕微。

慢性藥物性肝損傷是服藥后轉氨酶等肝功能試驗持續或反復異常,伴肝組織學病變,超過6個月以上,可伴有肝纖維化或肝硬化。

如阿霉素等可引起慢性肝炎;

甲氨蝶呤和無機砷可導致肝硬化;

有機砷可導致慢性肝內膽汁淤積和原發性膽汁性膽管炎;

氟尿苷可導致硬化性膽管炎;甲氨蝶呤、門冬酰胺酶、有機砷等可導致脂肪肝;

硫唑嘌呤、6-巰嘌呤、硫鳥嘌呤、羥基脲等可引起肝紫斑病;

抗癌藥聯合化療可導致肝靜脈血栓形成;

硫鳥嘌呤、阿霉素、柔紅霉素、聯合抗癌化療等可引起肝小靜脈閉塞癥;

無機砷、硫唑嘌呤等尚可導致特發性門脈高壓癥。

謹遵醫囑,重在預防!

每個患者在抗腫瘤藥物治療期間,醫生會注意監視各種毒副反應,如轉氨酶、總膽紅素和堿性磷酸酶等。一旦出現肝功能異常或黃疸,會立即中止藥物治療。對有藥物性肝損害病史者,醫生也會避免再度給予相同或化學結構類似的藥物。

醫生也會給予保肝藥物治療,如水飛薊素、谷胱甘肽片劑以及雙環醇等藥物治療。一般聯合兩種保肝藥物,保肝藥物不宜過多,否則徒增不良反應。明顯淤膽者醫生會選用熊去氧膽酸或S-腺苷蛋氨酸。重癥患者并發肝衰竭者可能就要行肝移植治療了。

而患者在抗腫瘤藥物治療期間,不能停用保肝藥物,遵醫囑密切隨訪肝功能,一直到停止使用抗腫瘤藥物后保肝藥物再逐漸減量。

卵磷脂是一種磷脂酰膽堿,具有修復肝細胞膜的功能,可以以完整分子替換細胞膜上受損磷脂,恢復膜結構,恢復肝細胞的屏障功能、解毒功能、代謝功能等,促進肝細胞的再生。對于抗腫瘤藥物引起的肝損傷患者,長期服用,具有長期的保肝解毒的效果。

作者介紹

蔣衛民

復旦大學附屬華山醫院感染科

博士 主任醫師 教授 碩導

華山北院感染科 執行主任

簡介:中華醫學會感染病學分會第十一屆委員會艾滋病學組成員;上海市醫師協會感染病分會委員;上海市醫院協會感染病分會委員;上海市中西醫結合肝病學會委員;中華醫學會熱帶病與寄生蟲學會艾滋病學委員;上海市中西醫結合學會骨傷科專業委員會骨結核組成員;上海市艾滋病治療專家組成員

擅長:各種病毒性肝炎、肝功能異常、各種發熱性疾病、寄生蟲疾病、感染性疾病的診斷和治療

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司