- +1

飽和攻擊:為何成為全球海權挑戰者的必然之選?

原創 米南德 循跡曉講 收錄于話題#一戰那些事兒3#二戰那些事兒12

用文化給生活另一種可能

作者:米南德

圖片/排版/校對:循跡小編

全文約6300字,大約需要15分鐘

本文首發于循跡曉講

未經授權 不得轉載

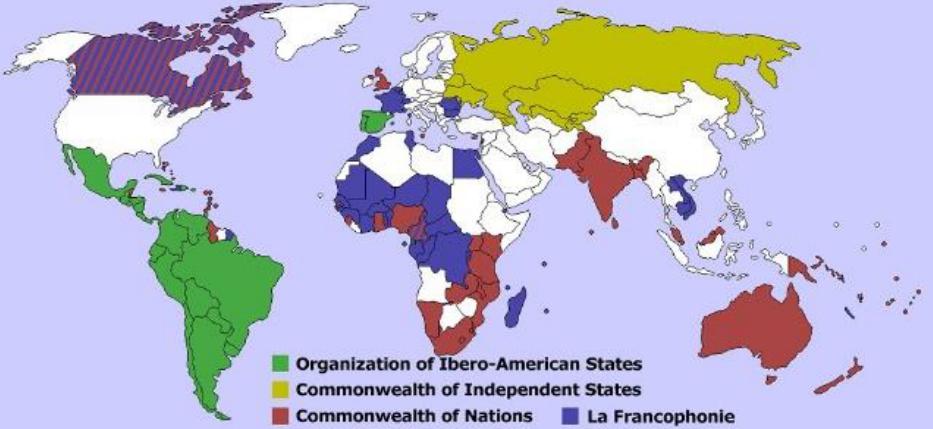

今人看到“飽和攻擊”一詞,大都會不由自主的想起前蘇聯海軍與他們的俄羅斯聯邦后裔。

但早在紅色帝國的艦隊被設計出來前,類似的理念和建軍思維就已存在,并且在多個歐洲國家有過實踐。

盡管他們所處的時代、技術背景和結局各不相同,但戰略層面的海權挑戰者角色卻是一脈相承。這或許就是他們選擇這條激進路線的根本原因。

01

法國人的綠水海軍理念

早在19世紀80年代,法國海軍首先提出了異常激進而大膽的“綠水海軍”學說。

其核心理念就是將目光從風帆時代的浩瀚大洋,調整到靠大陸海岸線附近的淺水區域。通過削減昂貴的鐵甲戰列艦,換得規模龐大的巡洋艦、炮艦和魚雷艇。

以便在某個重點水域集中大量兵力,對大而無當的貿然來犯者實施暴擊。

法國人的設想或許在技術上存在許多可取之處。例如過去不曾有過大規模運用的魚雷,就在這個階段內得到普及。

盡管射擊準頭和使用安全性都有待提升,卻已被證明具有非常可觀的戰斗破壞力,遠比威力有限的普通炮彈要好上許多。

只是考慮到魚雷艇等中小型軍艦的防護能力偏弱,不得不以增加數量與集群使用等方式,確保戰時效率和日常的威懾力。

至于代表傳統思維的戰列艦,雖有作為主力門面的存在必要,也勢必為緊跟形勢而做出調整。通過裝備特大口徑的主炮,確保單艦在沒有相應噸位的情況下,依舊比其他國家的主力艦更有破壞性。

或許有人會覺得奇怪,當時的法國海軍堪稱全球第二,為什么會選擇如此離經叛道的策略。

實際上,這類激進想法往往就是由所在國的尷尬定位而萌生。

歷史上的法國海軍,早在太陽王路易十四的時代就曾短暫榮升至世界第一。其戰艦的總噸位數量,超過了英國+荷蘭的總和。即便后來的波旁王朝與大革命政府都對海戰熱情有限,還是能憑借體量成為英國之后的萬年老二。

但也只能發展至此,根本看不到趕超老對手的希望。

尤其是在工業資本主義興起的19世紀后期,列強為全球勢力范圍而展開白熱化爭奪。法國隨時有可能在某個海外戰場上與英國狹路相逢。

面對迅速集結起來的皇家海軍主力,這讓他們痛感以傳統思維和手段,根本沒有能逼退強敵的硬實力。反而容易讓對方通過區域封鎖和重點進攻,將分散部署的各分隊逐個擊破。

所以就需要將部署在各頭的艦隊都武裝到牙齒,給予來襲的英軍以無法承受的損失,以便將爭端重新拉回到談判桌上。

此外,蒸汽鐵甲艦時代的海軍嚴重依賴煤炭燃料,使艦船的續航性較風帆時代有明顯下滑。

所以從理論上來說,龐大的主力艦隊從本國開往亞非拉的速度不會很快,容易錯過寶貴的先下手機會。

但如果能將同等花費的投資,換成幾支具有數量和破壞力優勢的小型常駐艦隊,就足以支撐到增援抵達。甚至可能在早期的交鋒中就重挫強敵,讓對方在是否繼續的問題上三思而后行。

依舊會被保留的巡洋艦部隊,則要去公海上肆意獵殺敵國商船或攻擊某個殖民據點,對英國這類依賴外貿的國家造成經濟損害。

于是在海軍技術飛速發展的那30-40年時間里,法國人為實現自己的理想戰略而花費了頗多心思。

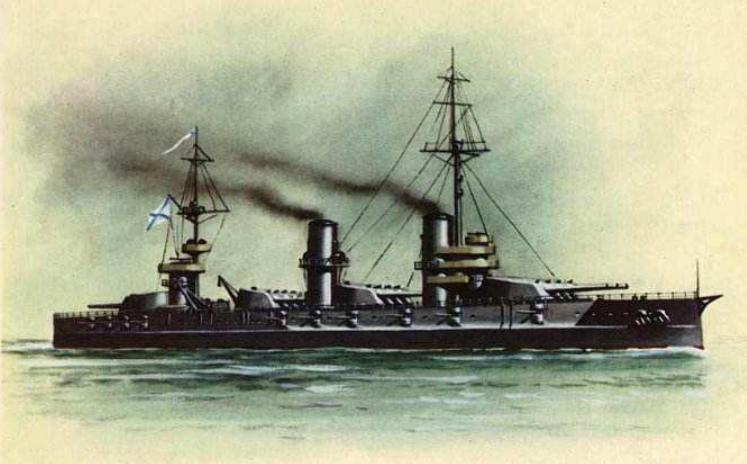

首先是建造裝有大口徑主炮的“小型戰列艦”,其成果就是后來賣給日本海軍的松島級海防艦。其次就是發展裝甲巡洋艦,并配合早期的魚雷艇一并使用。

前者除了進行破交作戰,還能對負責護航的普通英軍巡洋艦形成戰力優勢,并在殖民地戰場上充當快速反應部隊核心。后者則被用來進行重點攻堅,在不及損失的情況下威脅敵國海軍主力。

當然,實踐才是檢驗真理的唯一標準。

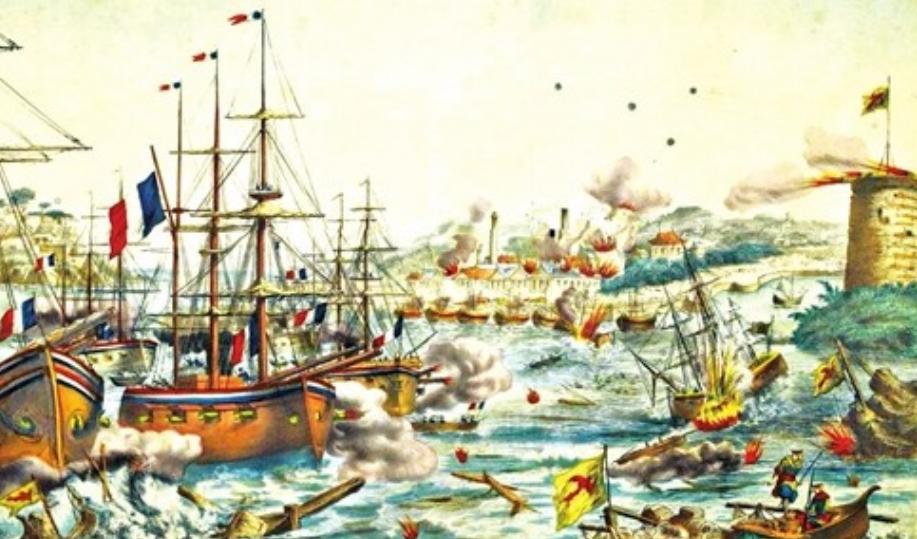

法國人的綠色海軍理念,很快在之后爆發的中法戰爭、普法戰爭與甲午戰爭中都獲得了表現機會。其中,由名將孤拔帶往閩浙沿岸的東方艦隊,無疑是最符合綠水海軍理念的樣板部隊。裝甲巡洋艦也的確對大清朝的福建和南洋水師都形成了巨大優勢,確保早期魚雷艇獲得了寶貴的實戰經驗。

但在之后的普法戰爭中,法國海軍的發揮就可以用慘淡來形容。

雖然他們抱團開往北海,準備對普魯士的海運進行封鎖,卻因本國陸軍的速敗而無法兌現效果。

加之大部分戰艦都是“小船裝大炮”,所以很不適合在顛簸的海區長期巡航,也不敢貿然進入岸防炮臺的火力射程。于是就只能徘徊在英屬戈爾格蘭島附近,以至于在后世的戰爭總結中是毫無存在感。

最后,在全球海軍專家都異常關注的甲午戰爭中,法式的岸防艦的發揮也是差強人意。既沒有日軍從英國采購的快速巡洋艦出彩,也不如被動挨打的清軍主力鐵甲艦那般飽受認可。

若非北洋水師長期存在彈藥管理不善問題,那么貴為旗艦的松島號就可能在黃海海戰中就因彈藥庫殉爆而迅速沉沒。

時至20世紀早期,英國人又整出了具有革命性意義的無畏艦,大有橫掃之前所有鐵甲類戰艦的架勢。

法國海軍這才意識到自己苦苦探索多年的綠色海軍理念,已經因技術的不斷演進和發展而不合時宜。但在自己奮起直追的同時,本國外交家也基本確定和英國人站在同一陣營內。

因此在稍后爆發的第一次世界大戰中,法國人的不倫不類式艦隊便沒有遭遇過任何重大損失。但也對戰爭本身的進程沒什么促進作用。雖然一度在潛艇技術領域處在全球領先地位,終究因經濟疲軟和定位模糊而不得要領。

02

不講武德的德意志帝國海軍

雖然法國人的綠色海軍從未折騰出什么大風大浪,但他們的德意志對手卻很快用另一種方式予以繼承。

加之新時代的技術進步和對自身戰略缺陷的無奈,進而將飽和攻擊理念推升至史無前例的新高度。

而且從很多方面來看,他們都是在將法國人的老路重走一遍。

早在19世紀后期,剛剛由普魯士發展而來的德意志第二帝國,對于發展大規模海軍沒有太大興趣。至少在權臣俾斯麥還主政的階段,他們努力與擁有最強艦隊的英國保持戰略合作關系,所以能對秉持綠水海軍理念的法國有恃無恐。

加之另一頭的俄羅斯和自己也沒有必然矛盾,自然就犯不著在供養龐大陸軍的基礎上再費錢造船。

即便本國船廠造出過類似鎮遠和定遠一類的高質量產品,也大都被用于外銷創匯,或是直接充當科研歷程中的試驗品。

然而,隨著志大才疏的威廉二世成為德國皇帝,逐步興起的本國工商業階層開始要求君主擴建海軍。加之皇帝自己就因個人問題而敵視英倫,便半推半就的調整了戰略方針,在盲目擴充海上軍備的不歸路上加速狂奔。

恰逢作為假想敵的英國人研發出無畏艦,又讓德國追趕者們看到了利用新技術實施彎道超車的希望。于是就頂著巨大的經濟壓力,不惜血本的開始擴編主力艦隊。

同時還要為本國海岸線的割裂而開挖基爾運河,以便海軍能在不繞道丹麥-挪威水域的情況下,順利從波羅的海進入北海和大西洋。最后是去喀麥隆、坦桑尼亞、青島和中太平洋建造基地,甚至擬定過直接入侵美國的腦洞大開式的計劃。

不過,截止這個階段,德意志帝國的海軍尚未領悟出飽和攻擊理念。

堪稱德國海軍之父的提爾皮茨上將,只是希望能提高每艘船的單艦實力,從而抵消英國對手的龐大數量優勢。因此,幾乎每個級別的德軍戰艦,都建造的要比英國同類船型要堅固許多,花費的實際價格自然也比不列顛方面要來的高昂。

只是苦于自己起步太晚,本土海岸線又直接籠罩在皇家海軍的巡航范圍之內,所以無法像法國人那樣部署足夠多的海外分艦隊。

隨著第一次世界大戰的爆發,志得意滿的德國海軍也很快意識到,自己真的很難同英國人進行真正的較量。

僅在戰爭爆發后的第一個月,皇家海軍就突襲了毗鄰歐陸海岸的赫爾戈蘭島。通過輕型艦艇將德軍吸引到岸炮射程之外,再以提前部署的主力軍予以迎頭痛擊,最后在德國人的增援兵力抵達前就從容離開。

與此同時,那些分散在全球各地的德軍戰艦,也遭到英法日三國的聯合圍剿。

▲ 長按識別圖中二維碼,即可獲得方生老師主講的《一戰那些事兒》音頻專輯,更多知識專輯可以微信搜索小程序“循跡講堂”,或者到各大應用商店搜索“循跡講堂”APP

例如原計劃執行破解任務的巡洋艦隊,就在南大西洋的福克蘭群島水域被殲滅。作為其母港之一的青島,也為大兵壓境的日本所攻克。至于退守本土的主力艦隊,也在次年的多格爾沙洲之戰中再度吃癟。

哪怕他們在1916年的日德蘭海戰中找回些許顏面,還是無法從根本上挽回失敗的頹勢。反倒是需要進口的物資被嚴格封鎖,進而引發本國市場的供給困難和糧食危機。

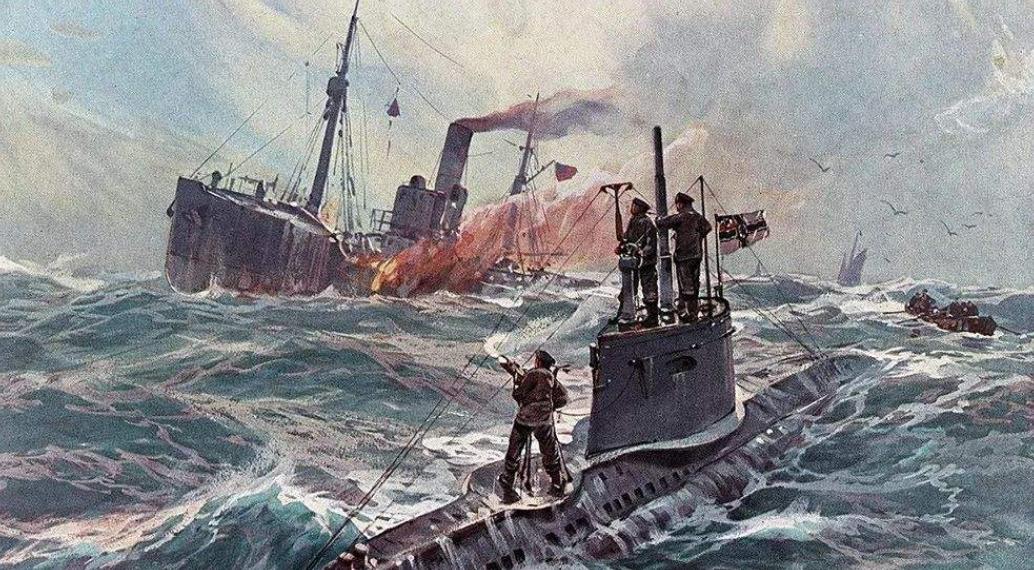

于是,德國海軍開啟異常危險的不講武德時代。通過偽裝成商船的輔助巡洋艦和更加神出鬼沒的無限制潛艇戰,對活躍在世界各頭的協約國商船進行無下限襲擊。

盡管對戰爭的進程無法起到根本性影響,還徹底惹毛了猶豫是否要參戰的美國,卻還是為后人留下了非常惡劣的負面榜樣。

諷刺的是,正是不愿送死的海軍官兵在1918年發起基爾起義,徹底敲響了德意志第二帝國的喪鐘。以至于在之后的20多年時間里,民間普遍視海軍為賣國叛徒,也直接影響了納粹上臺后的再武裝進程。

1934年,隨著操縱民意的希特勒上位,德國通過重新簽署協議而獲準再度擴充海軍。但在更加激進的納粹政府看來,他們的戰略價值肯定不如基礎性的陸軍和新興的空軍來的重要。

因此,盡管元首本人對大炮巨艦抱有好感,還是無法將相當比重的資源調撥給他們使用。于是,德意志第三帝國的海軍,就在不知不覺中走上了飽和攻擊發展思路。

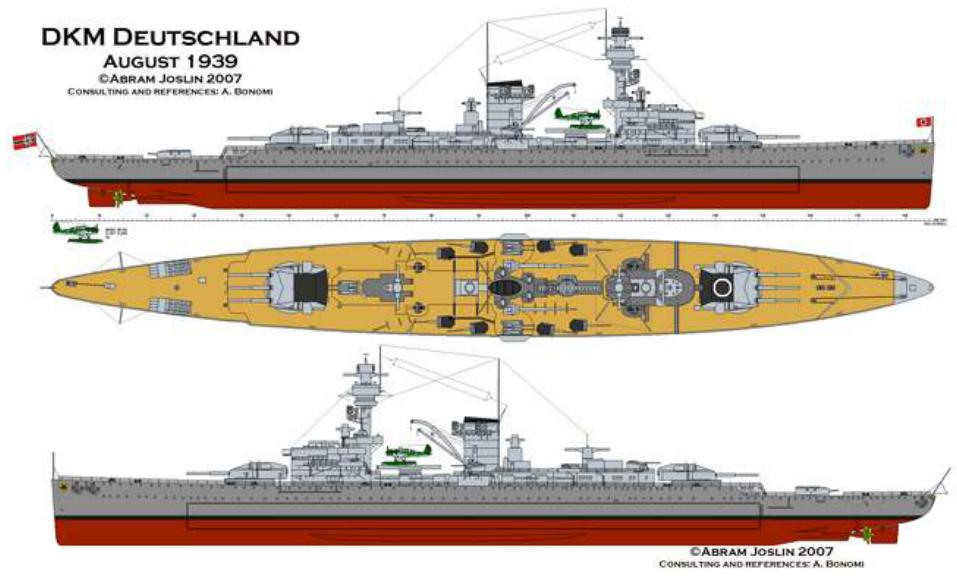

比如建造排水量有限卻武裝過度的袖珍戰列艦,充當戰時海外破交任務中的大殺器。同是也繼續將驅逐艦定位于大型魚雷艇,片面強調對大型目標的一次性損毀能力。

當然也不忘發展潛艇部隊,并保留了可以偽裝成第三國民船的輔助巡洋艦。即便作戰飛機全部為空軍部門所壟斷,也不得不為對海攻擊而騰出部隊和彈藥。

事實上,后來的歷史劇本也以最快速度,將德國海軍推進了飽和攻擊時代。僅在第二次世界大戰爆發的前2年時間里,游蕩在各海外水域的各類艦艇就遭到英法兩國的合力圍殲。

同時,留守本土的主力,也在入侵挪威的行動中損失慘重。不僅有多艘驅逐艦被英國援軍擊沉,甚至還出現了重巡洋艦遭本地岸防魚雷摧毀的尷尬記錄。若非有意大利人在地中海牽制著相當比例的盟軍戰艦,二戰中的德國海軍可能很難在北面鬧出多少大風大浪。

等到大名鼎鼎的俾斯麥號在逃往法國的途中被擊沉,成本最低的無限制潛艇戰便再次成為救命稻草。

值得一提的是,作為德軍主要對手的英國人,經常在潛艇的軍事用途領域內處在領先位置。

早在1914年的赫爾戈蘭灣戰役中,他們就用5艘小型潛艇充當前凸誘敵部隊。在二戰爆發的1939年,也是他們創下了史上第一例用潛艇擊沉潛艇的實戰記錄。

但皇家海軍從不會將下限調整到比肩德國挑戰者的高度,自然不會用不講武德的方式對非軍事目標下手。唯有被迫劍走偏鋒的納粹,才會在毫無顧忌的同時,開發出引導潛艇集體行動的“狼群戰術”。

何況其主要打擊對象都不是敵國戰艦,而是最缺乏反應手段的無武裝目標。

1941年6月,隨著納粹帝國執行入侵蘇聯的巴巴羅薩計劃,英美兩國開始大規模的海上援助行動。雖然航線被故意挑選在北極圈附近的惡劣冰海,卻還是處于駐挪威德軍的攻擊范圍之內。雙方也為這條事關東線戰場的生命線,展開了見招拆招的死亡游戲。

德軍在初期主要依靠潛艇進行伏擊獵殺,卻很快遭至同盟國驅逐艦隊的護航限制。隨即又從空軍借來JU-88中型轟炸機,從高處發起立體化的協同攻擊。

最后不惜將碩果僅存的大型水面艦艇都調往冰海,從而形成了三位一體式的聯合作戰態勢。

當時間推進至最黑暗的1942年,德軍在挪威北部水域的飽和攻擊戰法已日趨成熟。

當發現同盟國方面出動4艘重巡洋艦和4艘驅逐艦,為運載有20萬噸物資的PO-17船隊護航,便出動200多架飛機和11艘潛艇進行聯合伏擊。

稍后又將以蒂爾皮茨號為首的7艘戰艦派往增援,從而形成對盟國艦艇的壓倒性優勢。最后成功將13艘商船擊沉,讓超過10萬噸的物資沒入冰海。

而類似的行動在當時非常普遍,造成的損害也讓德國陸軍將東線的戰略主動權維持到次年的庫爾斯克戰役結束之前。

然而,隨著越來越多的同盟國艦艇下水,第三帝國海軍的飽和攻擊很快就顯得威力不足。面對擁有大量驅逐艦的同盟國船隊,德軍的狼群潛艇戰術很快因自身損耗而陷入半癱瘓地步。

大批量下水的護航航母,又讓德軍的各類轟炸機無法從容瞄準水面目標。即便是分散躲在不同海岬內的大型水面艦艇,也難逃同盟國水面艦艇的反擊和戰略空軍的長期搜捕。

隨著沙恩霍斯特號戰列巡洋艦被擊沉、提爾皮茨號戰列艦在錨地被炸毀,支撐德軍飽和攻擊的中堅力量便徹底消退。可悲的是,這種超限戰思維的本意,就是要降低海軍對大型軍艦的天然依賴。

03

紅色帝國的威懾手段

隨著第二次世界大戰結束,包括無限制潛艇戰在內的德軍飽和攻擊策略,都被國際社會釘在了恥辱柱上。

然而,只要戰略層面的海權挑戰者依舊存在,那么類似的策略就會不斷以不同形式重回人間。新興的蘇聯紅色帝國海軍,就將拿到手的大量德國技術活學活用,達到了前對手所沒能觸及的全新高度。

實際上,蘇聯海軍只建立之日起,就對各類非對稱戰法有著天然迷戀。由于過去的俄羅斯帝國海軍,在內戰中折損了大批戰艦和技術人員,讓他們在重建部隊的初期舉步維艱。

因此,魚雷艇、布雷船、驅逐艦和潛艇等中小型裝備,就成為重點發展對象。但苦于薄弱的工業基礎和糟糕的技術積累,他們還是不得不沿用舊時代的許多遺留裝備。

例如1905年建造的英國潛艇、一戰前下水的甘古特級戰列艦和從日俄戰爭中死里逃生的阿芙樂爾號巡洋艦,都被蘇聯人拆拆補補的用到冷戰開始前后。

期間,斯大林推行的數次五年計劃和大海軍方案,曾讓蘇聯人短暫的忘卻了初心。他們先后從美國、意大利與納粹德國引進各類技術,準備建造一支能趕英超美的無敵艦隊。

但過于低劣的工業標準和始終捏在資本主義手里的核心技術,讓這些努力的進展非常遲緩。

截止蘇德戰爭爆發前的1941年春季,莫斯科方面還在向德國廠商討要延期交貨的戰列艦主炮。碩大的艦體本身,也一直被擺放在列寧格勒市的船臺上。唯有利用意大利技術制造的巡洋艦開始入役,卻也在后來的二戰中鮮有作為。

二戰結束后,斯大林也準備重啟自己的大海軍方案。在從意大利索要一批軍備賠償物資后,下令全國各船廠繼續建造陳舊的火炮巡洋艦,并計劃讓戰列艦項目重新上馬。但直到他自己突然因病去世,也沒能看到這支過時艦隊的初露崢嶸。

取而代之的赫魯曉夫則對自身情況有更深刻認知,覺得前納粹德軍的飽和攻擊理念跟符合實際需求。

于是將大部分資源用于建設岸基重型轟炸機和水下艦艇,亦如當年的德軍在二戰前期的部署態勢。直到1962年的古巴導彈危機爆發,才意識到海軍的過于偏科實在不利于自身威懾力聲張。

于是重新上馬一批大型水面艦艇,從而徹底回到納粹德國的老路上去。

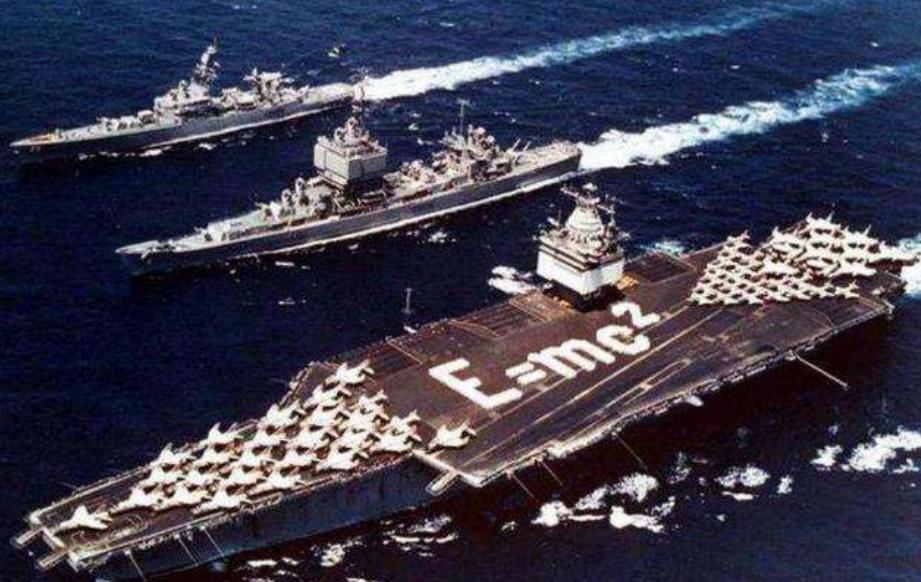

不過,蘇聯海軍還在某些領域,比自己的德國老師們更具優勢。

首先就是他們的飛行器不用被空軍同行壟斷,完全可以發展獨立的岸基航空兵部隊。因此從1950年代中期開始,大量的噴氣式轟炸機便先后進入紅海軍部隊服役。

其中既有早已過時的伊爾28輕型轟炸機,也不乏因性能平庸而被空軍放棄的M4中型轟炸機。當然也包括后來獲得成功的圖-16和利用美軍B-29放大的圖-95戰略轟炸機。

隨后還路線服役了性能優異的圖-22/26系列與堪稱蘇俄最佳轟炸機的圖-160。因此,即便無力在水面上同北約方面一絕雌雄,也可以從空中發起致命的一波流襲擊。

另一方面,蘇聯海軍也通過鉆研繳獲的晚期納粹潛艇,發展出全球最大的水下艦艇部隊。比如用對方的粹XXI型潛艇,發展出自己的W級常規潛艇。

隨后又迅速升級到大量外銷的F級潛艇,對除美國以外的所有國家形成不對稱優勢。加之核動力潛艇技術的興起和水下核導彈的存在必要性,誘使紅海軍將絕大部分資源都投入其中,成為其威懾所有對手的根本性保障。只是這樣的突飛猛進,還是不能掩蓋其在水面艦艇領域的天然劣勢。

從表面上看,前蘇聯風格的水面艦艇往往擁有強大火力。其中的一個重要因素,就是由落后的電子技術造成,讓整合起來的裝備無法縮小體積。因此就時常出現“小船裝大飛彈”的詭異現象。

為此,蘇聯方面還必須定期建造大量的導彈巡洋艦,用于容納日益復雜的全套作戰系統。最后催生出基洛夫級這種噸位勝過輕型航母的超級怪物,但指導作戰的核心理念,依然停留在古老的戰列艦時代。

只不過是將曾經的巨炮換成反艦/巡航導彈,用艦載直升機完成過去由水上飛機承擔的射擊校準任務。本身也無法離開潛艇與岸基轟炸機的增援,實際地位如當年的提爾皮茨一般尷尬。何況超重的進攻作戰系統本身,也勢必造成人員空間和船體安全性方面的割舍。

所以,蘇聯式的飽和攻擊手段,從未超脫法德兩國前輩們的層次。

由于所處的技術環境更為復雜,所要面對的強敵更加狡猾,就必須在很多層面做的比前人更為激進。至少在擬定方案的紅海軍高層看來,這些耗資巨大的艦隊在戰時可能只有1-2輪射擊機會。

他們的存在價值,僅僅是和平時代的戰略威懾,以及在遭更有優勢的北約海空軍力量摧毀前,盡可能多的釋放彈藥。特別是靠數量和堆砌火力的轟炸機與水面艦艇,永遠只能是掩護核潛艇突破防區的敢死隊炮灰。

即便在20世紀的80年代,蘇聯上層意識到自己必須為海軍配備航母作戰力量。也依然飽受技術落差和思維固化的雙重限制。好不容易搗鼓出能搭載固定翼戰機的庫茲涅佐夫號航母,也因沒有成熟彈射器裝置而發展的不倫不類,堪稱同等級軍艦中的鐵定副班長。

相比之下,飽受這種恐懼威脅的主要假想敵美國,也在前沿壓制領域不斷精進。

僅僅到冷戰中期,就以能發射超遠程導彈的F-14重型艦載戰斗機應付蘇聯轟炸機。同時推出了具有革命性意義的宙斯盾防空系統,用可以聯網的相控陣雷達預防飽和攻擊。

最后也不忘推出大批裝備先進拖曳聲吶的驅護艦,將蘇聯潛艇的活動空間壓縮至最低。甚至為部分B-52轟炸機進行改裝,使其能對水面的蘇聯艦艇發起反艦導彈齊射。

如果拋開技術進步,僅從事物的結構層面去看,這些也全都是當年盟軍擊破納粹飽和攻擊策略的經典法則。

隨著紅色帝國在1991年宣告破產,這輪人類海軍史上最大規模的飽和攻擊建設,也因母體的逝去而宣告終結。

但在繼承其大部分遺產的俄羅斯,相似的海軍建設理念還因經濟問題而被演繹到更為激進。至于那些曾長期接收蘇聯技術援助的大國海軍,也容易將這種思維上越描越黑,在一條走不通的死路上越跑越遠。

當然,后人反觀這些波瀾壯闊的海權挑戰者歷程,或許更應該撥開事物的外部,窺探其內部運轉的真正機理。

畢竟,軍隊的裝備必須從屬于策略選擇,而最終取舍還要服務于本國自身的戰略定位。所以,只要躺在19世紀末法國、20世紀初德國和20世紀末蘇聯的身段上,用哪種技術都容易發展出飽和攻擊式艦隊。

(END)

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司