- +1

我們做紀錄片的理由 | 導演竹內亮與制片人趙萍訪談

原創 凹凸鏡DOC 凹凸鏡DOC

五年前,紀錄片導演竹內亮和他夫人趙萍女士,抱著“增進中日兩國人民相互了解”的初心,雙雙辭職來到中國。剛開始時茫然無措,后來通過新媒體賬號,持續創作原創內容,與粉絲交流,尋找內容與觀眾的良性互動之路。

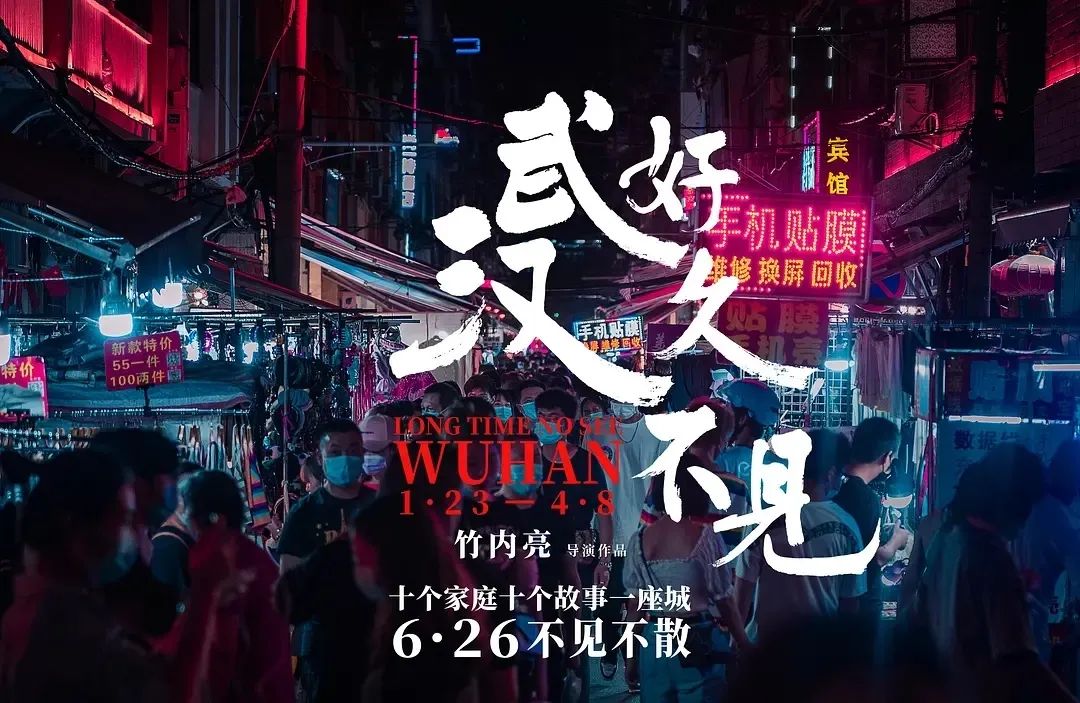

2020年,他們的作品《南京抗疫現場》在日本獲得幾千萬的觀看量,《好久不見,武漢》在新浪微博上線首日,登全站日榜第一,上線十天,話題閱讀量破1億。

近日,新鮮提案真實影像大會聯合創始人肖龍對竹內亮和趙萍進行了訪談。訪談中,他們分享了做紀錄片的初心、原則與方法、拍攝幕后故事、對觀眾和贊助商的態度、以及對紀錄片的理解。

作者:肖龍

紀錄片制片人,

新鮮提案真實影像大會聯合創始人

訪談時間:2020年8月26日,10月27日

肖龍:從《好久不見,武漢》開始吧。很多觀眾是通過這個片子認識竹內先生的。你們在新媒體平臺發出這個片子的時候,想到會成為爆款嗎?

趙萍:完全沒想到。平時我們通過微博發片子,也會看一下數據。平常每天能有幾百的轉發量就很開心了。這個片子發出去后,幾乎每刷一次都能看到增長,每天轉發量能到好幾萬,后來微博官方也發現了這個片子,聯系我們說能否推廣一下,我們說完全可以啊。

其實我們之前已經拍了十幾部跟疫情相關的,比如在疫情期間,在日本生活的武漢人如何募捐、在日本為疫情募捐的穿中國旗袍的女孩、北京中日友好醫院的日本護士、未離開中國的外國人、住在日本的華人,等等。但這些片子都沒火,而是《好久不見,武漢》(以下簡稱《武漢》)和《南京抗疫現場》這兩個片子火了。

肖龍:當時為什么要拍《武漢》這個片子?

竹內亮:當中國已經逐漸復工復產時,日本的疫情還非常嚴重。《南京抗疫現場》是我們為日本雅虎拍的一個短片,沒想到在日本反響非常好,在日本有幾千萬人看,很多媒體和電視臺都在轉載和轉播,或者來采訪我。日本的主流電視臺也就七、八家,有些臺的不同欄目都來采訪我,大約有十幾次的采訪,我的臉整天在日本電視臺上出現。很多朋友都說“我在電視上看到你了”。

拍《武漢》的時候,我就是單純地想把武漢的情況介紹給國外。當時有些日本媒體邀請的評論家,對中國的評論很不友好,我就想讓大家看看,武漢是不是你們說的那個樣子。

肖龍:《武漢》和《南京》的操作思路有什么不同?

趙萍:《南京》是個有點網絡Up主風格的紀實短片,《武漢》更偏向于深度紀錄片,拍到了具體的人物和故事。《武漢》是一個小時的片子,而日本雅虎只能要10分鐘左右的。另外操作時間太緊了,我們已經預告說26號要新片上線,當天做完片子已經很晚了。平時我們會選擇一個比較好的上線時間,現在也顧不上了,覺得微博的審核速度比較快,我們就先在微博上發了,之后在其他的新媒體平臺也先后發了。

肖龍:你們的片子是做給誰看的?

竹內亮:希望了解日本的中國人,以及希望了解中國的日本人。

趙萍:2013年我倆從日本雙雙辭職到中國來,初心就是希望能增進兩國人民的互相了解。當時很傳統地認為只要能做出好內容就行,但實際情況并不是這樣。2015年我們發現了新媒體平臺。現在我們主要的新媒體平臺是微博,B站和YouTube。

我們最早做的,也是堅持最久的節目是《我住在這里的理由》。先前的節目只有中文字幕,因此主要觀眾是海內外的華人。后來我們加上了日語字幕,于是對中國感興趣的日本人也來看。后來有些節目也加上英語字幕,方便更多的觀眾觀看。

但我們一直堅持,我們做的片子,是以一個外國人的視角,給外國觀眾看中國的一個節目。拍《武漢》的時候,竹內亮的定位是,要滿足國外觀眾的好奇心,他們對武漢的了解幾乎是零。

肖龍:但很多中國觀眾通過你們的片子,也更多地了解了武漢。

竹內亮:很多中國人通過我們的片子了解中國,這個效果確實沒想到,可能是因為外國人的視角很新奇吧?

趙萍:這個確實有點意外。我們做一個給外國人看的有關中國的片子,但中國觀眾的反應也很積極。比如《南京》片子中呈現的一些南京抗疫措施,很多南京人都不知道。我們把很多外國媒體采訪竹內亮的截圖發出來,中國網友就覺得很新鮮,想知道外國人是怎么看中國的。可能因為我們生活在中國,粉絲主要是中國人。但這兩個片子在日本以及海外也被很多人看到。

肖龍:能簡單介紹一下你們的觀眾群體嗎?

趙萍:沒做過詳細統計。我們每年都舉辦粉絲見面會,據我們的直觀印象,粉絲年齡大約在20-30歲,有很強烈的自我意識和經濟基礎,男女比例接近7:3,男性居多。在北京的粉絲見面會上,參會者平均年齡更大,媒體人偏多。廣州的很年輕,會日語的很多,純粹喜歡日本文化。南京比較雜,因為全國各地粉絲都來。前年我們還在東京辦了一場,今年如果條件允許,我們可能在武漢辦一場(后來確定12月5日在武漢舉辦粉絲見面會)。我們自己的員工,有些就是從前的粉絲。

現在有贊助商找我們拍片子,一個很重要的理由就是我們粉絲的質量很高,雖然片子的點擊量不太高,但贊助商也比較滿意。

肖龍:你們的觀眾喜歡看什么樣的內容?

趙萍:我們也在一直在摸索。之前日本觀眾對中國歷史、風光感興趣。但疫情期間,說實話中國在全球的形象有些受損。外國觀眾一旦有抵觸情緒,他們容易把正常的節目理解為宣傳。一旦對方都沒興趣了解你,那就很難吸引他們。

但是中國的疫情,外國觀眾很感興趣。因此《南京》和《武漢》兩個節目也讓我們思索,有些硬核的東西要去碰,要讓觀眾看到。比如我們一定要去拍武漢的華南海鮮市場,現在到底什么情況,在那里工作的人到底是什么感受。觀眾在不同時期,興趣點也不一樣。碰到重大事件,如果采取繞著走的方式,觀眾就不感興趣。

竹內亮:我們的粉絲喜歡真實的東西。如果我拍了虛假的東西,他們是不買賬的。我做片子不能雙標,我不做國際和國內兩個版本,因為雙標是不真實的。其實大家也都能看得到。

趙萍:我們有自己的藝術標準和底線,也就難賺錢(笑)。我們首先考慮的是粉絲和觀眾的利益,不拍假的東西,否則觀眾發現了,所有的信譽都完了。打個比方,如果去拍一個家庭,主人覺得房間有點臟亂,被人看到會難為情,但觀眾看了會覺得很有趣,有生活氣息,并相信這是真實的。如果主人把房間打掃得干干凈凈,那就缺乏了生活感和真實性,觀眾也索然無味。

但是,我們希望傳達正面信息,獲得觀眾的尊敬,并產生交流的欲望,而不是互相挖負面,讓大家互相鄙視和仇恨。

竹內亮:我們要站在中間的立場,堅持客觀。拍紀錄片不賺錢,如果連自己的原則都不能堅持,那為啥還要做?我就找別的工作好了。當初我們回中國做片子,就是希望更多的日本人了解中國,讓更多的中國人了解日本,這是個比較單純又愚蠢的想法,但這是我們的夢想和理想,不能改變這個原則。

肖龍:你們覺得你們的片子,增進了雙方的了解嗎?

趙萍:平時看我們節目的,大部分是喜歡日本對日本感興趣的中國人,或者喜歡中國對中國感興趣的日本人吧。我們也收到很多粉絲留言,說之前很討厭日本,現在我想去看看日本。我想這就足夠了,我們就是希望激發起觀眾去了解中國和日本的興趣,至于喜歡還是不喜歡,自己去判斷。

但《武漢》《南京》這種反響很大的視頻,各種人都看,當然也有批評的。但是那些批評的人,基本沒有看完視頻的,僅僅是看了標題和片段。凡是認真看過視頻而留言的,幾乎都是理性的。另外《南京》偏于短平快,網絡噴子就比較多,而《武漢》這種深度的、有人物故事的,點贊的就很多。

竹內亮:現在的問題是,大家沒有耐心看玩全片。網友只想看跟自己想法一樣的人,這個真的不好。

但至少我的粉絲喜歡看客觀的。如果我不客觀,粉絲肯定反對。日本粉絲看到我的視頻后說,哦,原來是這樣的,跟日本媒體說的有差別,他們感受到了新的看法和信息。雖然這些人都是小眾,但沒關系。

至于那些網絡噴子,有的中國觀眾留言說“你是日本政府的狗吧?”也有日本觀眾留言說“《武漢》是不是找的演員,在影視城里演的?”對于這種網絡噴子,不用理他,越反駁他們越來勁。

肖龍:你現在有名氣了,政府和企業也開始找你拍片子。你接這些項目之前,會和他們有君子協定嗎?

竹內亮:我看到的東西,一定要拍出來,這是我的底線。當然真實有很多面,不同的人看到的東西也不一樣。我是一個單純的人,我向美好的方向去考慮。

在日本,委托方是不能看片子的。在中國,委托方是要看剪輯版并且提意見的,有時候大家會在一些細節上有分歧,但在真實性上大家都是認同的。比如我拍了一個小米公司的片子,日本電視臺看到之后,認為很真實,就播了。小米公司也很滿意。

現在這個自媒體時代,真實是稀缺的。有一天,日本駐中國大使館找我,說現在有些中國媒體歪曲日本,他拜托我去拍真實的日本,讓中國觀眾了解真實的日本。就在同一天,中國外交部也找我,希望我去拍真實的中國,因為很多外國媒體在歪曲中國。我想,哦,原來這樣啊,大家都希望看到真實的東西。

我們拍《武漢》的初心,就是盡量把真實的武漢展示給世界。因為當時全球都在罵中國,沒有人相信中國政府的話。我覺得大家還是要交流,不交流怎么知道對方在想什么?

我不介意大家知道我的日本身份。因為我的外國人身份,說了什么會被原諒。我曾經在一個國內的交流場合說,現在外國媒體對中國政府批評得有些過分,但中國媒體把自己的政府夸得也有點過分。

肖龍:客觀的東西經得起各方面的審視。但藝術創作中,主觀與客觀又是一對矛盾,你如何保證片子的客觀性?

竹內亮:完全客觀是不可能的,我盡量維持客觀。導演肯定有意圖,鏡頭后面肯定有操作,我能做的是盡量去掉有意圖的東西。比如《武漢》這個片子,我是嚴格按照拍攝的時間順序來剪輯,不會把第五天的素材放在第一天,為此我要犧牲很多戲劇性,也給剪輯帶來很大的困難,但是我為了盡量保持真實感,就堅持按照時間順序來剪輯。

另外我本人出鏡的最大目的,也是增加真實感。因為在鏡頭后面都是有操作的,我可以把部分操作放在鏡頭面前。比如我想拍你哭,我和鏡頭面前引導,比起在鏡頭后引導,至少讓觀眾感覺更真實。

目前所有片子我都出鏡,因為贊助商、播放平臺和觀眾都希望我出鏡。有一個日本人出鏡,大家都覺得很有意思。沒有出鏡主持人的節目,在日本缺乏吸引力。在中國我是一個網紅,有點影響力,贊助商也喜歡。

肖龍:現在出了名,工作狀態有變化嗎?

趙萍:還好。要養活自己和團隊,一直都很忙。現在主要的困難是項目太多,人手不夠。之前團隊成員是互相幫扶、共同成長。現在項目多了,沒時間去培養,需要成手,但在南京又很難找到成熟的人和團隊。南京總體物價不高,很難支付比較高的工資。純粹的外包也不行,因為成熟團隊往往不理解我們的風格和想法,出來的東西不是我們的路子。這是目前最大的困難。除了在中國,我們也在日本尋找合適的人和團隊。

現在我們還在堅持促進中日了解的初心。《我住在這里的理由》系列是我們的根本,已經拍了200多期了。自己的欄目,必須每周更新,做這個不賺錢,要接別的活來養活。

竹內亮:我有幾個想拍的選題,但朋友們都說比較難,我還在努力嘗試。我現在也在寫兩本書。有些事情,用文字或圖像可能更方便,但我是個紀錄片導演么,做紀錄片是我擅長的事情。中國很有意思,我拍了這么多年,還是拍不膩。

人物介紹:

竹內亮(Takeuchi Ryo),導演

生于日本千葉縣,日本東京視覺藝術學院電影藝術學科畢業,后供職于日本homeroom有限公司。作為總導演拍攝了近50部電視紀錄片。2013年8月至今居住在中國南京。最具代表性的作品:《長江天地大紀行》(日本NHK)、《我住在這里的理由》、《東游食記》、《南京抗疫現場》、《好久不見,武漢》

趙萍,制片人

中國江蘇省南京市人。東南大學日語專業畢業后,赴橫濱市立大學深造。之后于日本進行中文人才管理以及中日翻譯的工作。2013年與丈夫竹內亮回國,創立南京和之夢文化傳播有限公司,擔任法人代表。

原標題:《我們做紀錄片的理由 | 導演竹內亮與制片人趙萍訪談》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司