- +1

芬雷&言由&趙夢莎|再談小出版

原創(chuàng) 芬雷 言由 趙夢莎 假雜志 收錄于話題#相談8個

我們聽到有人對現狀發(fā)出絕望之聲,但看到更多的是大家依然盡綿薄之力在其中開辟屬于自己的自留地,你永遠都無法預計這篇珍貴的寶地會給這個時代的書籍和閱讀帶來怎樣的可能性。有感于此,本期「相談」即邀請了三位深耕其中的出版從業(yè)者芬雷、言由及趙夢莎,分享他們的出版經驗和感悟。當然,我們也感謝所有依然持續(xù)“小出版”的朋友,感謝大家?guī)淼木省?/p>

采編 / 楊怡瑩

三位都不是傳統(tǒng)出版社出身的,至多也只是媒體從業(yè)人員,為什么最初會想到投身出版行業(yè)、自己親自來做出版呢?

芬雷:在做書這件事上,我們的情況比較特殊。潑先生最開始類似網絡小組,還不是今天常說的“社群”,只是在網絡上經常交流的一些人。頂多也就幾十個人吧,而且都是年輕人,有的是大學本科,有的是研究生,有的在國內,有的在海外,這么著聚在一起,討論文學啊哲學啊。可以說,潑先生從來不是一個嚴格意義上的組織或團體,因為它很隨意很偶然。

怎么開始做書的呢?對于做書,應該說從2007年就有考慮,但是那個時候覺得網絡才是趨勢,是對傳統(tǒng)出版形式的一種轉變,出于這樣的期望和想象,就一直沒有做書或做小冊子。到了2010年,有一個出版機構聯(lián)系到我,說可以組織一個“潑先生文叢”,推介原創(chuàng)的年輕學人。這個想法當然是很好的,我就去聯(lián)絡了五六個作者,征集了一些文稿。只是這個出版計劃進展緩慢,之后就不了了之了。年輕寫作者對出版這個事情看得比較重要,我也能體會到大家的熱情,似乎不能就這么結束,于是就有了自己來做書的想法。

另外,也是很重要的一點,即通過做書,創(chuàng)造小范圍的交流。網絡寫作當時已經很普遍,相比于正式發(fā)表或出版的寫作,網絡是即時發(fā)布即時回饋的,這是網絡的優(yōu)點。從交流和反饋上來說,可能之前的論壇和博客還稍微好點,現在的微信訂閱號其實并不方便交流,而是更側重流量和傳播。做書,就像是做一件活的雕塑,它用書的形式讓大家對寫作認真以待。我覺得做書應該是有這個作用吧,就是提供一個公共交流的基礎,哪怕是小范圍的、參與人數極少的交流。可以說,它從來不是獨自的行動,而是一次又一次聯(lián)合的行動。

言由:芬雷算是我的前輩了,因為我最早還是在豆瓣上看到你和馮俊華做的小冊子,他的出版品牌叫“副本”,還有一本雜志叫《ding-ding-fing》的,總之是挺受你們影響的。

我關注的是攝影和圖像,你們在做文字,而假雜志最早也是博客和豆瓣小組的形態(tài),我就想我也可以把喜歡的攝影作品做成書,當然也是看到了國外的一些小zine和攝影書,所以假雜志第一本書就是一本zine,孫彥初「Obsessed」。當時就想一直每本薄薄的做下去,后來北京一群喜歡攝影的朋友就說,你不應該像Steidl一樣嘛?做攝影的,都有把照片印得特別好、書做得正兒八經的那種情結,我一度也真的受了這個觀念的影響,2012、13、14年做了好幾本這樣的“畫冊”。

2015年跟蘇文合作了「雙喜」之后,突然意識到之前那樣做可能不大對。我就想,我就一個人,也沒有必要做到像個大廠牌一樣,所以還是回到了尋找每一本書、或者說真正意義上藝術書的感覺。就是一步一步把喜歡的攝影師的作品給做出來,變成書。夢莎可以聊聊什么時候開始關注這個的,之前也在媒體。

趙夢莎:2011年開始在《藝術界》雜志做編輯是我進入出版的縫隙。在加入abC之前我一直覺得自己的身份是編輯,也沒有覺得自己跟出版直接相關,你離讀者端是有些遠的,比較像是一個完全的案頭工作。接觸到“小出版”的行為,是關注歐寧老師,包括他做《天南》,后面也看到言由離開現代傳播,開始做假雜志,也看到包括潑先生、副本制作、聯(lián)邦走馬,這算是我對國內“小出版”比較模糊的接觸。我覺得大家都是在一個跟視覺藝術、思想、知識生產有相關性的領域進行出版工作的,這也讓我看到,其實在我們熟悉的主流出版之外,存在一個新的陣地,雖然它還不清晰,可能沒有足夠的市場價值,但它有文化思想價值。

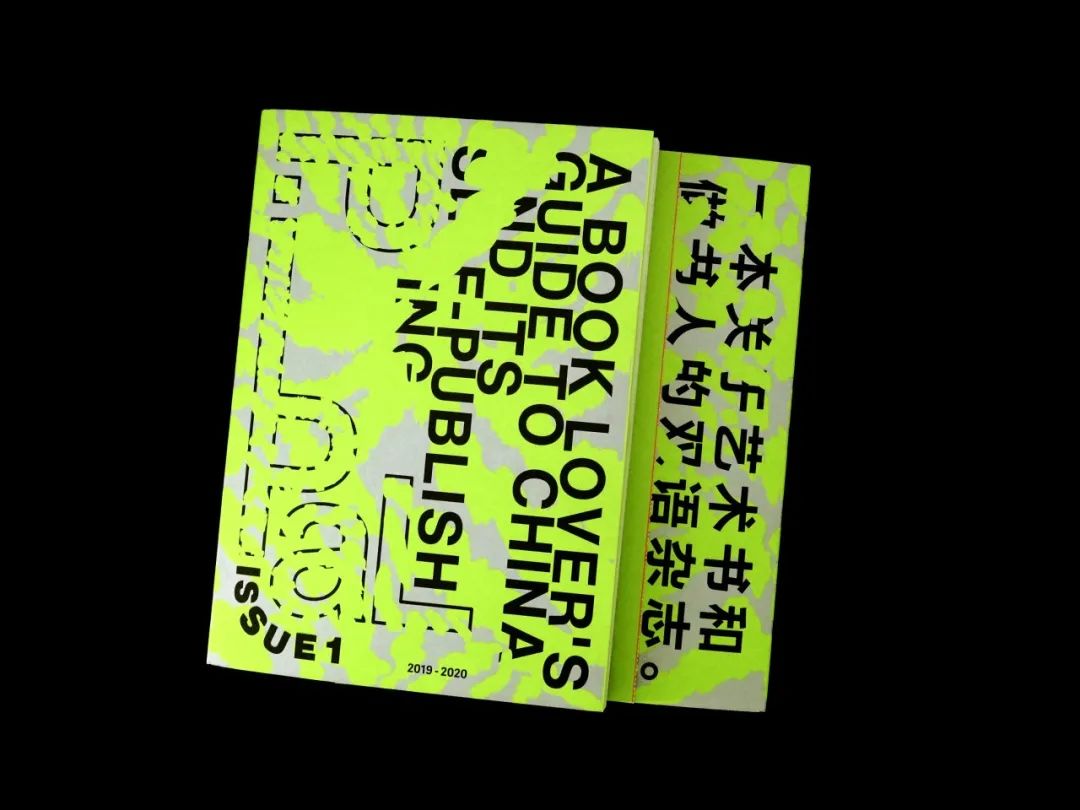

我現在的工作更像是“關于出版”的出版,一方面abC作為活動的組織者,我們直接介入到了所有人工作的終端,大家把東西做完了,如何發(fā)表?那么abC就像是把所有角色放在同一個平臺,面對有各種可能性的讀者,我不知道能不能稱之為出版,但它是關于出版的行為。另一方面,abC今年也做了一本“關于藝術書和做書人”的雜志《P_PAL》,進而有一些更長期推進的想法,這個出版的過程對我來說,調動了我以往的各種經驗,在媒體的經驗,當代藝術行業(yè)工作的經驗。

在這條路上十幾年,作為個體出版人或與此打交道的從業(yè)者,你們遇到的最大的困難是什么?

芬雷:困難,或者說困擾吧,主要來自印制。假雜志的內容大部分是攝影,abC這邊的藝術家書也基本是圖像,而潑先生大多是文字,沒有圖或極少的圖。這些文字呢,讀起來還有點難,比較晦澀也比較費解,書籍本身沒多少表現力和趣味性。一開始為了小范圍的交流嘛,我可能就想把這個事情簡單化,對印制的效果不是很在意。

在這樣的前提下,找到靠譜的、認真的印務就很困難。量很小,而且印制環(huán)節(jié)也容易出問題。有一次就是文本的字跡印得模糊,整本書都是……我記得當時看著這批書看了很久,對自己說再也不做書了。從編稿、校對、設計、排版……耗了那么多人的努力……太難了。作者永遠對自己的書抱著一百、兩百、五百分的想象,而最后卻只有三十、五十分的時候,那種失落感是很難受的。做書,就是很容易把自己推到一個讓自己很難堪的境地,我好像經常這么干。

我常跟朋友說一句夸張的話:我一直不太理解人的抑郁,因為我自己是那種任何時候、任何境況總能有辦法的人,我不理解為什么有的人會被一種抑郁的心情搞崩潰……但自從做書之后,我就理解抑郁是怎么一回事了。書籍簡直就是一種致郁裝置。無論耗費多少努力,你終究決定不了一個事情的走向和結局,而且似乎注定要朝著出錯、尷尬、誤解的方向高速猛進,好像這個世界上總有什么人或什么因素針對著你。一次次信誓旦旦再也不做書了,一次次又打臉接著做。食言而肥,然后靠查漏補缺來瘦身。做書可能就是這樣吧,要做,就只有再試一次。

言由:假雜志這兩年一直面臨著從一個“小出版”機構到所謂“民營出版”的轉型問題,尤其是雜志這塊兒,一直希望它能夠有書號,在盡量多的書店出現,所以也一直在爭取書號。之前和一家出版社的合同都簽了,后來由于某些原因又回到原點,又談又取消。我一直不擅長這些事情,感覺有點折騰,內容一直準備著,結果到現在折騰得都不想出了。感覺這是假雜志從開始以來最大的困境吧。

趙夢莎:關于這個我很想趁機跟兩位前輩聊,你們出版實踐很多。你們怎么看待出版的環(huán)境和問題?究竟文化政治環(huán)境是更緊了,還是現在其實還并不是歷史上最糟糕的時候?我發(fā)現現在有個傾向,就是價值觀非常同一,大眾的主流市場路變得很窄,豐富和多元的程度并不高。就出版而言,出版一本書的成本如此之高,一旦資源和精力的投入回報不那么成正比,kpi達不到,(這本書可能就夭折了),是否這才是導致很多出版物越來越難被看到的原因?而并非完全跟政治敏感和意識形態(tài)相關。這是不是需要通過我們個體的努力讓市場選擇變得多元化,讓現在沒法擁有書號的書將來擁有正式出版的可能?

另外,很多出版社的編輯也沒有找到很好的方式去跟好的作者對話,雖然他們也想找新東西,書展也都會來看,想找內容出版。今年我們在準備第一屆abC藝術書獎的時候一開始很樂觀,覺得可以為獲獎作品通過獎項背書而爭取到正式出版的機會,但在和一些創(chuàng)作者溝通的時候我們也發(fā)現和出版社可能只能拿到非常少的版費,在成本控制的情況下也沒法完全實現對書的想象,似乎會經歷一個坎坷的出版過程。

或許文學學術藝術攝影這些細分領域的獨立出版的出現,就是因為市場的需要?

言由:我特別認同你說的,出版的現狀并非僅僅是政治敏感造成的。我一直有個觀點就是,真正束縛我們的并不是保守的意識形態(tài),而是資本市場。而且,我們的政治環(huán)境已經被大家證明了并不是想象中那么糟。但不得不承認的是,我們的藝術書出版,比任何國家都要受急功近利的市場之影響。然后,出版社和書商對藝術書市場的認知泛善可陳,很多出版社和藝術書店至今還沉浸在梵高、莫奈、馬格南的大師畫冊時代。不是說這些書不重要,但在中國藝術書市場的占有率太高了。然后又形成一個惡性的循環(huán),買書的人很難看到更有活力的藝術書。

所以,藝術出版需要堅持,也需要更多的藝術書展、藝術書節(jié)來營造更好的環(huán)境。相比于其它不可抗因素,我們更需要也更容易與市場對抗!先活下來,然后與他們打持久戰(zhàn)!這是假雜志一直在做的,并且已經無數次證明只要書足夠好,就是會找到自己的市場。所以,我想說,再小眾的出版,總是能找到自己的讀者。不要總是盯著負面問題不放。如果賣得不好,多捫心自問選擇判斷對不對,執(zhí)行的時候做得夠不夠好,而不是無限度地抱怨大環(huán)境!

文學和哲學類的出版現狀,芬雷可能更有發(fā)言權。

芬雷:我們說的“小出版”分幾種情況。一種是藝術家書,圖像書、漫畫書、畫冊書,而且是偏手工的,數量很少,書籍本身也是一種藝術創(chuàng)作,這類其實應該鼓勵更多人去做。另一種,類似言由提到的,可以嘗試正式出版,讓更多人看到,這一種情況需要和出版社合作才行,也不用管出版環(huán)境或出版市場如何,其實都值得去試著做,就像我一再想說的,再試一次。還有一種情況,簡單來說類似試讀本,就是“小出版”給“正式出版”提供了一個試驗的可能,與此同時,出版本身就包含了寫作、翻譯、編輯、設計、校對、印刷、銷售等多項工作的參與和協(xié)同,是個聯(lián)合行動的練習,它的制作過程、協(xié)同過程會帶來交流上意想不到的東西,也只有這樣,我們對彼此的傾聽和理解,以及我們之間的表達和溝通,才可能越來越完善。

近年來,藝術書展作為獨立出版的重要陣地,發(fā)展勢頭迅猛,大大小小的都有,三位作為和書展緊密相關的從業(yè)者,你們怎么看待這種狂熱興起的現象?尤其是形形色色參差不齊的書展冒頭越來越多,會讓這件事偏離軌道嗎?

趙夢莎:我先說吧!我記得18年第一次做北京abC就有一場藝術書展主辦方的討論,言由就說中國的市場很大,還遠遠沒有飽和,未來這個類型的活動會越來越多,果然,今天連在鄂爾多斯和長沙也開始有人做類似的事情了。作為國內藝術書展的“始作俑者”,發(fā)生在中國這樣的局面也是可以預見的。我相信在很多我們的同行眼中,做書展是個沒有什么技術難度的工作,會覺得我有現成的資源、合適的場地,攢在一起,你能做我也能做。我甚至不止一次發(fā)現有人直接用abC作為“招商”資料了。“藝術書展”也好、“藝術節(jié)”也罷,已經開始像十幾年前的“創(chuàng)意市集”一樣在中國各個地方發(fā)生蔓延開來。我們的工作已經做了五年了,本土觀眾的接受度已經成熟了,年輕的創(chuàng)作者也開始相信我們,認為這是很好的展示自己的場景。每屆參展的申請中幾乎都會發(fā)現超過30%的新作者的增長,可想而知這個新生群體不在你的平臺出現,就會在其他平臺出現,這是一個共同的盼望和需要。

我還記得我在采訪Printed Matter的執(zhí)行總監(jiān)Max Schumann先生時也問過差不多的問題,他表示雖然全球藝術書展大多借鑒了PM最初開創(chuàng)的模式,而這也幫助PM完成了他的使命,支持這一類型的創(chuàng)作并擴大影響力。他也提到應當警惕“書展變成一個醉醺醺的趕時髦的事情”。說到底,“書是公共的藝術”,希望自己可以做更多努力,也衷心希望每一個活動組織者不要只是跟風潮流或者單純覺得有利可圖來消費書展。

言由:政治不正確地說,其實是好事吧,至少首先是好事,能夠激發(fā)更多人參與、做藝術書的熱情。對于abC或者Unfold這種標桿式的藝術書展有特別好的一點是,你們反而可以甩下讓更多人參與的包袱,而讓更好的機構或自出版人進來。可能一開始需要規(guī)模,但慢慢地參與者越來越多的時候,就需要提高門檻兒,這樣出版人、書店、讀者,甚至藝術家(作者)才可以更好的成長。所以我覺得這是一個好事。

趙夢莎:是的,尤其對于創(chuàng)作者而言,頻繁參加不同的書展和藝術節(jié)肯定是一個對自己的曝光與機會。如果變成了單純的體力勞動,或許大家也會疲勞。觀眾也希望在活動越來越多的同時能發(fā)現更多不同,看到更多樣本和價值。我想我們會擔憂和討論這個問題的原因也是因為看到了越來越多開始同質化的現象。

abC伴隨了藝術書展市場的從無到有,我常常說我們的終極理想是在本土建立一個健康、健全的藝術與出版生態(tài)。所以有時候我的困惑來自于,藝術書展突然的時髦流行是否能從側面說明,市場的活躍是否在變相賦予我們一種合法性?還是說只會加劇這個“臨時”合法性的消亡?另外,我的一個側面觀察是,其實國內多年堅持做藝術書、出版以及相關實踐的人并沒有我們想象的那么多,相對嚴肅的、有長期計劃的作者總量并沒有變多,甚至只減不增。很多作者轉換了創(chuàng)作方向,或者出于興趣做了短暫的實踐,這種情況可能才是大多數。好的作品也是吉光片羽的。現在對于作者來講,可展示的平臺變多了,環(huán)境也變好了,是否可以更好地可持續(xù)地創(chuàng)作,是最本質也是最重要的,希望大家都可以好好地思考一下。

所以大家怎么看待“小出版”的未來?它會朝著一個良好的積極的態(tài)勢?還是就如夢莎所言好的作者只減不增?這是個特別大特別難以回答的問題。或者問題應該轉換為,我們該如何做、以何種態(tài)度,使整個獨立出版保持一個積極的勢頭?

言由:其實我的觀察還是有一些新的,只不過確實不多。我在書展上也都會逛逛,買一些書,下手買的不是很多,有些買了也更多是一種支持,尤其是今年,因為國際展商進不來,基本上都是藝術小組和個體出版這樣的狀態(tài),印20、30本。

我還想說說對于好的判斷,其實我們應該面對自己,我們自己是有判斷的,雖然說不希望他分好壞。去判斷它,反而會更坦然,就像攝影一樣,沒有一張照片是真正客觀的,既然存在這個問題,那就承認它,可能往前走也會更順利一點,畢竟是人做的事情,這是我的觀點。

所以是否有好的新的藝術書,或者獨立出版的機構、個體的出現?我覺得現在的年輕人相比于我們那時候,大部分人只是不再以機構的形式出現。有些書以數碼印刷、不精致的狀態(tài)呈現,在書展上我還是看到了一些,還有類似于上海的梯書店,包括拜德雅這樣的,慢慢地還是存在出版的可能,他們的受眾雖然也不怎么大,但國情如此,大家還是尋找到了自己的存在方式。還有一些美術館的出版物,大家還是比以前更講究了,這么多年我覺得還是歸功于藝術書展。以前怎么去看到這些?現在還能做一屆是一屆已經是很好的狀態(tài)了,而不是做一次就沒了。我希望國運昌盛吧!不是開玩笑,其實是有關系的,大家對經濟是看好的狀態(tài)下,就說明其它現狀也是樂觀的,包括藝博會賣得很好,其實是一體的,至少我們不需要太唱衰。

芬雷:剛剛言由提到一點,就是現在很多人不是以某某品牌出現的,而就是個人。出版回到個人狀態(tài)其實挺好的,雖然這和一個工作機制的方式有很多差別,但至少這個人他是出于自己的喜愛、思考來制作和創(chuàng)作的,現在藝術書展那么多,我覺得對這些人肯定是有推動作用的。原來沒有這些書展活動的時候,個人基本停留在想做就做,但一拖也可能會拖到明年或后年再做,甚至一拖就沒有了,當這個人想著今年明年會有書展活動,就有了一個公共交流的截止日期,他可以按照這個約定來推進自己的工作。

至于書展活動好像越來越多,是否會偏離方向的問題,我想其實跟出版到底是一個什么樣的工作有關系。出版的人,就像書展活動的組織者一樣,是一個中間連接者,也是一個聯(lián)合行動者。這里面包括了策劃、聯(lián)絡、溝通、規(guī)劃、安排以及執(zhí)行等一系列組織工作,這些組織工作非常基本,也十分重要。如果沒有人做這些基礎工作,其實很多事情都難以維持。比如像abC這樣就做得很好,會對國內外的出版機構或個人進行簡單的梳理,有分享也有訪談,這些看起來細小瑣碎卻有條理的呈現,一定會推動寫作者、設計者和制作者的工作。

說到未來呢,我沒有什么多余的擔心,隨時有情況隨時也就有辦法。尤其作為出版的人,隨時都要維持聯(lián)合的行動。我談辦法的時候多,談困難的時候少,一起想想辦法唄,總要去做。問題在于我們需要找到多樣聯(lián)合的可能性。而且對于出版社來說,隨著閱讀市場的變化,組織方式也在發(fā)生變化。現在有一個勢頭,就是越來越多的出版社在自己的內部會成立一些專業(yè)的品牌和制作小組,專注某一個方向或者領域深入挖掘優(yōu)質的內容。出版嘛,永遠是社會效益大于市場效益的,出版社是會這么考量的。

關于未來,首先對于藝術家書的制作,我是支持那些有想法的作者和藝術家,持續(xù)地、少量地創(chuàng)作,豐富年輕人的閱讀。然后就是好的內容值得和出版社嘗試更多的合作,至少這些內容是好的,這些內容的出版,也會推動創(chuàng)作環(huán)境變得更好。所謂的更好,也就是更有公共性。所以我覺得出版的工作,做書展做活動的工作,還有做媒體的工作等,把一些隱藏的或小范圍的內容、對話和思考展示出來,讓更多人知道以及參與進來,這已經是很寶貴了。

譯者:劉犀子,設計:左旋,潑先生,2013

出版物,即書作為個物件,你們對它有沒有戀物的心理狀態(tài)?

言由:其實像我們做的很多書,它存在不可替代性,在網絡上看和拿在手上是不一樣的,不像很多文字書只是閱讀感受不同,但得到的信息是一樣的。我覺得我理解的藝術書不只是一個戀物的狀態(tài),它本身就是可以獨立存在的。假雜志現在也在將文章結集。有些人會買,我覺得是跟我們的閱讀經驗有關,屏幕閱讀我就是讀不進去,至少沒辦法長時間閱讀。

芬雷:說說我的體會吧。我不太注重書籍的表現和呈現。潑先生都是文字書,好像簡單制作出來讀就可以了,甚至做的有點粗糙。再加上量小,以及實在不想去張羅銷售的事情,所以一直都是按照極為簡單的方式在做書。假雜志的書讓我學習了很多,接下來做書,應該要求自己盡量戀物,因為這是我一直缺少的,這一點真的要像假雜志學習。這不僅僅是戀物吧,還是一種能力,要考慮書籍的整體效果,不管是印刷裝幀,還是文字內容,值得讓書成為一個別人愿意閱讀也樂意分享的事物,讓書可以最大限度地制造連接。這也要求投入大量精力和心思,去關心之前不太關心的。

趙夢莎:我自己是那種買書如山倒讀書如抽絲的人,會毫不猶豫為喜歡的書買單。閱讀有一個天然的物理性特征,翻閱的動作、手和印刷物接觸的經驗很難替代。雖然書展的蓬勃似乎在某種程度上像在鼓勵讓大家“戀物”,但我不拒絕出版物有新的形態(tài),比如19年在abC的現場,就有藝術家用airdrop的方式來“出版”他的書。藝術書就是以書為媒介的藝術,如果只是以“物”來消費它,很容易就會陷入對于物理性的迷戀,對于“工藝”的追求。所以才會有很多人認為藝術家書就應該是狹義的“手作書”。

言由:你要想電子元件造成的污染比做書造成的污染可能并不少,它是不可逆的,一代代的,極其消費主義。人類新的技術發(fā)明都不是基于環(huán)保的考慮。如果有人認為電子閱讀更環(huán)保?那可能真的太幼稚了,反正我持懷疑態(tài)度。

趙夢莎:還有就是我們現在的時間注意力分配,因為電子屏幕的普及,大家很難擁有更持久的注意力。而你在書展上在某個展位上,難能可貴地停留兩三分鐘去看完一個信息,跟作者有一個交流,或者在書架取下來跟其他人分享,那個時候一定是注意力很集中的。更不要說文字閱讀了。我覺得自己現在的休閑方式就是看小說,在看屏幕信息流的時候是消耗,而專注閱讀的時候,好像大腦就是在吸氧的。

感謝三位的積極討論!

關于本期「相談者」

芬雷:潑先生聯(lián)合發(fā)起人,《UNArt 2020》特邀主編,藝術與出版策劃人。

言由:假雜志創(chuàng)辦人。

趙夢莎:編輯,藝術寫作者。abC藝術書展聯(lián)合發(fā)起人。

原標題:《芬雷&言由&趙夢莎|再談小出版》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司