- +1

蕭亞軒深夜直播“翻車”上熱搜,你可能正在充當抑郁癥的幫手

原創 KY KnowYourself

KY作者 / Li

編輯 / KY主創們

這段時間在追綜藝《女兒們的戀愛》第三季,看到蕭亞軒在節目中情緒平穩,和男友黃皓恩愛有加,吃狗糧吃到撐的同時,也感到非常欣慰。

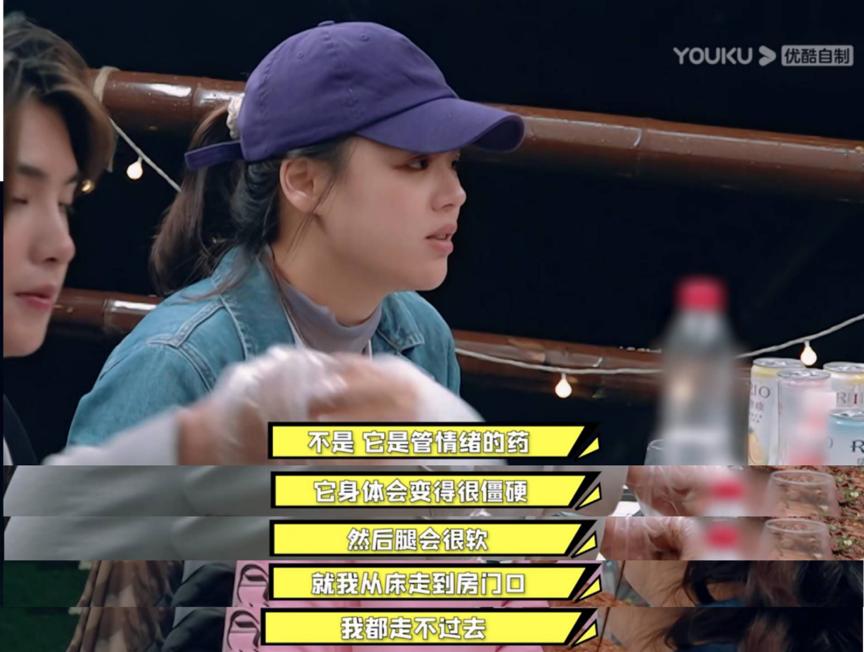

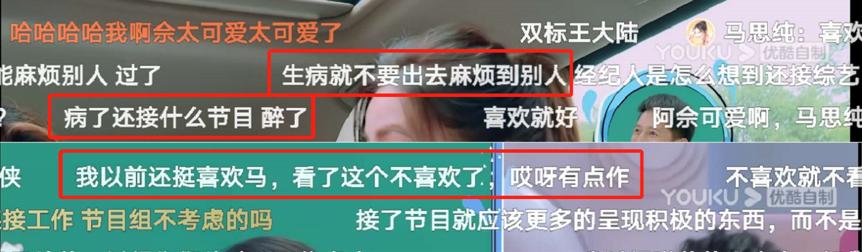

更早的時候,馬思純在綜藝《看我的生活》中曾自述記憶力變差,記不住臺詞;覺得周圍聊天的朋友“有點吵”;一起露營時,也不和大家一起爬山、滑索道,別人盛情邀請,她卻要大家“不要管她”……

我們因此決定撰寫此文,澄清一些對抑郁癥的偏見和誤解,讓真正的抑郁癥患者的聲音被更多人聽見。

今天的文章,我們希望你看到最后。

01.

人們通常所說的抑郁癥,其實是對重度抑郁障礙(major depressive disorder)的簡稱。

患抑郁癥會出現一些典型癥狀,比如:

· 幾乎所有時間都處在低落的情緒;

· 對幾乎所有活動喪失興趣;

· 幾乎每天都失眠,或睡眠過多;

· 經常感到自己毫無價值;

· 反復出現死亡的想法;

· ……

抑郁癥會嚴重損害患者的身體健康和社會功能,給患者帶來極大痛苦。根據世界衛生組織的統計,全球約有超過3億人受到抑郁癥的困擾。

盡管抑郁癥已經非常普遍,人們對它也不那么陌生,社會上對抑郁癥的謠言、誤解還在廣為流傳:

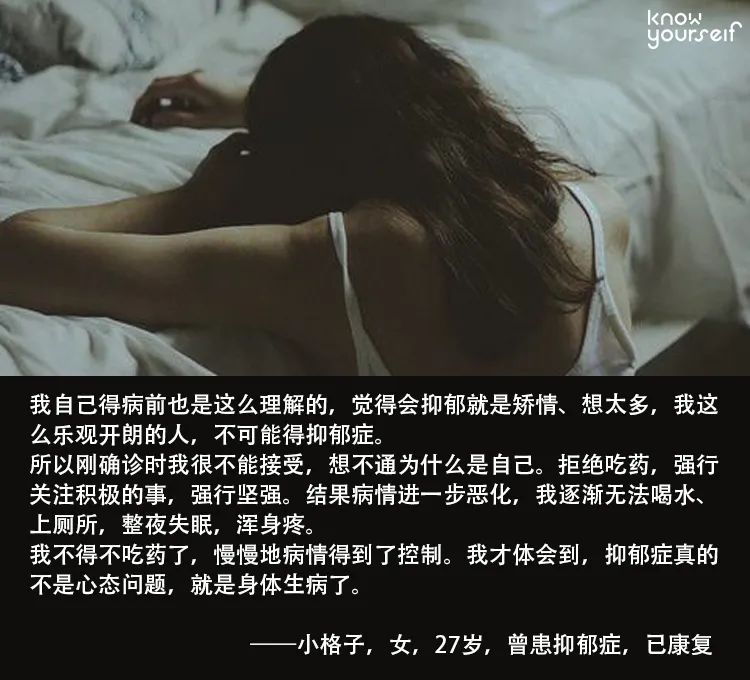

誤解一:得抑郁癥是因為心態不好,軟弱、矯情、想太多的人才會得抑郁癥。

這可能是最常見的對抑郁癥的誤解。即使許多人已經知道抑郁癥是一種疾病,并不是簡單的心情差,人們仍然會覺得,只有心理本來就有問題的人才會得抑郁癥,心態好的人是不會得抑郁癥的。

下丘腦-垂體-腎上腺軸(HPA)過度活動是被最廣泛證實的與抑郁癥相關的生理異常(American Psychiatric Association, 2013)。

5-羥色胺,也就是血清素分泌減少,也被證實與抑郁癥有關(Rubin et al., 1996)。

而日本慈惠會醫科大學的最新研究甚至發現,抑郁癥與潛伏在我們體內的一種皰疹病毒(HHV-6B)相關。研究者檢驗出,當我們非常疲勞時,這種潛伏的病毒會激增,導致大腦壓力亢進,我們患抑郁癥的可能性會增加至原來的12.2倍(Kobayash et al., 2020)。

除此之外,一些負面的經歷也被證實是抑郁癥的風險因素。

童年遭遇虐待、拋棄等,被證明與重度抑郁癥顯著相關(American Psychiatric Association, 2013)。而其他生活中的壓力生活事件,比如高水平的工作壓力(high job strain)、工作中的不安全感(job insecurity)等,也被證實會促使抑郁癥的發生(Wang et al., 2012)。

所以,認為心態不好的人才會得抑郁癥,是非常不科學的。

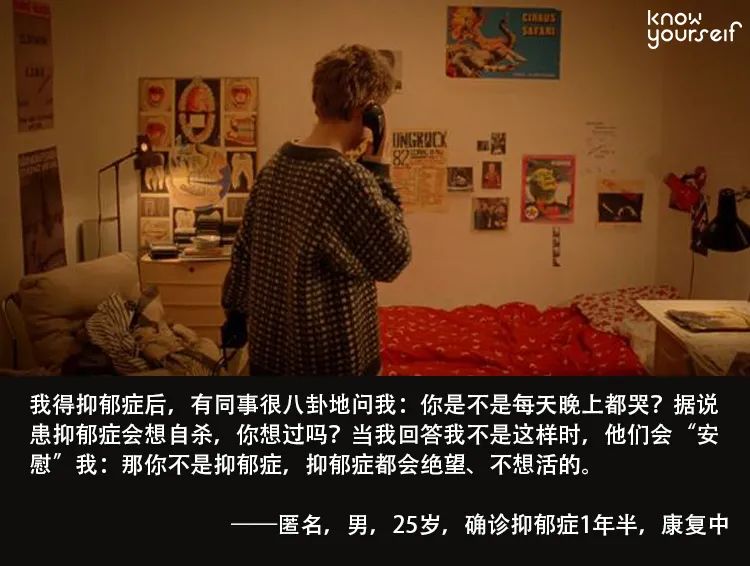

誤解二:得抑郁癥都會感到悲傷、絕望,產生自殺的想法,沒有就不是抑郁癥。

抑郁癥分為輕度(mild)、中度(medium)、重度(severe),自殺傾向的產生與抑郁癥的嚴重程度相關。一般來說,輕度和中度抑郁癥不被認為會增加自殺的風險(Robin et al., 2014)。一項在歐洲的調查也發現,在被確診的抑郁癥患者中,有自殺傾向的患者占46.67%,其余53.33%的患者并沒有自殺傾向(Dold et al., 2018)。

而且,也不是所有的抑郁癥患者都會出現“情緒低落”的現象。“對所有的事都失去興趣”是比情緒低落更為普遍的抑郁癥癥狀。

《精神疾病診斷與統計手冊第五版》(DSM-5)也指出,不同年齡的患者表現出的抑郁癥癥狀也是不同的。比如,兒童、青少年患者可能出現易激惹或心境不穩定,而不是悲傷或沮喪;嗜睡的癥狀較多地出現在年輕的抑郁癥患者中。

而更重要的是,對抑郁癥的污名化也會導致人們故意隱藏自己的癥狀(Gillihan, 2017):一些患者即使不開心也要裝作開心。臨床醫師們也發現,許多患者在就診時不愿談論自己的感受和情緒,只是聚焦在軀體的癥狀,認為自己只是身體出了問題(American Psychiatric Association, 2013)。

誤解三:治療抑郁癥主要靠心理調節,患者要保持積極樂觀,多跟人交流、多關注正能量的事。

心理治療也有助于抑郁癥的治療。認知行為療法(Cognitive Behavioral Therapy)、心理動力療法(Psychodynamic Therapy)等多種心理治療手段,都被證明對抑郁癥有效(Meekums et al., 2015)。

雖然在抑郁癥的治療過程中,病人自己的努力也非常重要,但專業人士的幫助才是治療抑郁癥最可靠的方法。前往三甲醫院的精神科或精神衛生中心就診。自己調整、朋友家人陪伴,都不能替代專業人士的診斷和治療。

對抑郁癥的誤解會給抑郁癥患者帶來了極大的負面影響。Ta們會因為這些誤解得不到正確的對待和支持,經歷多重的壓力,甚至致使病情加重。

那么,抑郁癥患者希望自己被如何對待呢?

1. 談論抑郁癥前,先了解抑郁癥

誤解往往源于不了解。通過正確的途徑了解抑郁癥,盡量避免因為不了解產生誤會,是每個人都能做的事。

比如,知道抑郁癥有生理基礎后,我們就不會簡單粗暴地將抑郁癥歸咎為患者想不開、脆弱,還去教育他們堅強、想開點。

但是這種獵奇心態給真正的抑郁癥患者帶來了污名,人們會感到抑郁癥“誰都說自己有”、“隨處可見”、“太容易偽裝”。遇到真正的抑郁癥患者時,人們免不了也帶著這樣的揣測看ta們,抑郁癥患者因此承擔了不必要的誤解和指責。

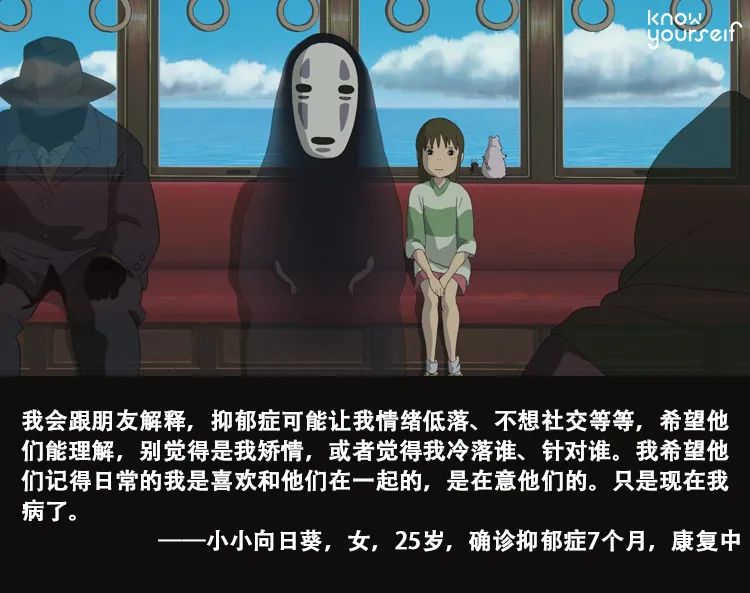

3. 將問題和人區分開。“性情大變”是疾病引起的,不是我們的本意

抑郁癥會破壞人的行動力、社交能力、思維方式……讓周遭的人感到患者懶了、冷漠了,或怎么勸都不聽。而這些都可能讓人們在和患者相處時產生不愉快,影響患者的人際關系。

而我們常常會忘了患者只是病了,反而會怪罪患者。研究發現,關系質量下降時,未患病的一方常常傾向于怪罪患病一方,認為患病一方應該為關系變差負責(Reham et al., 2015)。

但這些變化是疾病引起的。我們需要明白對方只是病了,不想動彈也好、回避社交也好,都不是ta們故意為之,ta們只是抑郁癥的受害者,平常的ta們并不是這樣的。

抑郁癥患者會感到強烈的失控感,覺得生活中的一切都不可控,自己做什么都不能改變現狀。因此,如果你希望提供幫助,最有效的辦法之一是讓ta感到你一直都在,愿意理解、幫助ta。這會幫ta們在一定程度上“錨定”生活,找回一點對生活的控制感。

每個抑郁癥患者的感受都是不一樣的。想要幫助他們時,記得詢問他們需要什么,而不是給出我們覺得有效的建議。

比如,你可以問ta們:“你想我陪你聊聊嗎?”或者“你希望我做點什么,能讓你感覺好一點?”讓ta們感到自己被看見、被接納,對ta們來說,就是很好的療愈過程。

抑郁癥已經成為了一種常見病,我們也越來越經常在身邊看到患有抑郁癥的人。可讓我們擔心的是,對抑郁癥的誤解仍然廣泛存在;我們擔心患病的人在與疾病抗爭的同時,還要承受誤解帶來的傷害。

沒有人應該因為患病遭到苛待。我希望,每個人每一次小小的包容、理解、接納,都將最終為抑郁癥患者營造更有關懷、支持的社會環境。

以上。正文到此結束。

2012年加拿大曾有一項針對抑郁癥康復的研究,在收集到的2000多份問卷中,研究者發現有2/5已完全康復的樣本,完全康復者最大特征是擁有“情感支持系統”(supportive relationships),他們在“我有給我安全感和幸福感的人際關系”這一項上勾選的“是”次數比未完全康復者多出七倍。

換句話說,對于抑郁癥患者來說,身邊哪怕只有一個能支持他們的人,也可以為他們走出抑郁提供極大力量。為此,騰訊公益慈善基金會、騰訊廣告、騰訊CDC聯合舉辦的“我是創益人”大賽,孵化了微信小游戲“迷霧心城”,游戲通過迷霧的形式模擬抑郁癥患者的內心,在游戲進程中,每一個NPC的回答都將決定人物的劇情走向,幫助他們走出抑郁的迷霧。

抑郁癥作為僅次于癌癥的人類第2大殺手,每年逾百萬抑郁癥患者死于自殺,幾乎每10個人中就有一個人飽受抑郁癥的折磨,然而接受正規治療的患者卻不到7%,即便整個社會對抑郁癥似乎并不陌生,社會卻仍有許多對抑郁癥的誤解。

為此,中國福利基金會和中華社會救助基金會發起了【看見抑郁藝術展】和【抑郁癥關愛計劃】,前者旨在通過藝術,不羞愧、不批判、不指責地帶領社會更多人了解并關注抑郁,后者則通過線上線下的聯動,幫扶那些正在迷霧中的患者。

也許那些仍處迷霧的抑郁癥患者就在你我身邊,迫切需要一只能牽著Ta走出黑暗的手,或許是給予他們一些情感上的支持,又或許是通過公益捐獻為他們貢獻一份心力……快跟上我們的腳步,為他們驅散心中迷霧。

References:

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders.

Dold, M., Bartova, L., Fugger, G., Kautzky, A., Souery, D., Mendlewicz, J., ... & Serretti, A. (2018). Major depression and the degree of suicidality: results of the European Group for the Study of Resistant Depression (GSRD). International Journal of Neuro-psycho-pharmacology, 21(6), 539-549.

Gillihan, S. J. (2017). Can you be depressed without knowing it? Psychological Today.

Meekums, B., Karkou, V., & Nelson, E. A. (2015). Dance movement therapy for depression. Cochrane Database of Systematic Reviews.

Kobayashi, N., Oka, N., Takahashi, M., Shimada, K., Ishii, A., Tatebayashi, Y., ... & Kondo, K. (2020). Human herpesvirus 6B greatly increases risk of depression by activating hypothalamic-pituitary-adrenal axis during latent phase of infection. iScience, 101187. Rehman, U. S., Evraire, L. E., Karimiha, G., & Goodnight, J. A. (2015). Actor‐partner effects and the differential roles of depression and anxiety in intimate relationships: A cross‐sectional and longitudinal analysis. Journal of Clinical Psychology, 71(7), 715-724. Rubin, R. T., Phillips, J. J., McCracken, J. T., & Sadow, T. F. (1996). Adrenal gland volume in major depression: relationship to basal and stimulated pituitary-adrenal cortical axis function. Biological psychiatry, 40(2), 89-97. Wang, J., Patten, S. B., Currie, S., Sareen, J., & Schmitz, N. (2012). A population-based longitudinal study on work environmental factors and the risk of major depressive disorder. American Journal of Epidemiology, 176(1), 52-59.

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司