- +1

被廣大民眾奉若神明的包拯

原創 文史君 浩然文史 收錄于話題#宋朝歷史30#中國古代史58

歷史上有很多人物,因為在某個領域成就突出,或因自身具有強大的感召力等,而被廣大民眾奉若神明。除了傳說中的三皇五帝以及后世帝王,還有眾多文臣武將和文學大儒也被推上了神壇,如有東方福爾摩斯之稱的狄仁杰、集忠孝義勇于一身的“武圣”關羽、開創儒學的“文圣”孔子,還有以鐵面無私著稱的包青天包拯。

一、宋代視角下的包拯

包拯是北宋廬州(今屬安徽)人,生于真宗咸平二年(999年),卒于仁宗嘉佑七年(1062年),享年64歲。他28歲獲得甲科進士,被授予官職。為官期間,他不畏權貴,執法嚴明,歷任知縣、知州、轉運使、開封府尹和樞密院副使等職位。

歷史上的官員千千萬萬,最后卻偏偏選中包拯作為清官的代表,這與包拯的個人品格以及宋代特定的歷史時期是密切相關的。人們選擇包拯,是因為他身上的品質符合傳統儒家理念。

首先包拯是個很孝順的人,他在1027年考中進士出任官職,但考慮父母年邁,便辭官在父母跟前盡孝,數年后二老去世,包拯守在墓旁服喪期滿仍不忍離開,鄉里人數來勸說,直到1039年他才重回官場,擔任揚州天長縣的縣官。此時的包拯已經是39歲的中年人,可以說精力最盛、最可能有所作為的十年,他都奉獻給了父母,這在當時是很少見的。

包拯受后人信仰還跟他能為百姓代言有很大關系,在為官過程中,他一直都在踐行以民為本的儒家理念。在《包拯集》中,他直接向皇帝要求減少賦稅徭役、嚴懲貪官污吏的奏疏就至少有50多封。當時賦稅名目繁多,除了夏秋兩次繳納的兩稅之外,還有讓人難于應付的“折變”,一折再折的結果只會加重百姓負擔。包拯為百姓代言,后世民眾敬仰他也是情理之中。

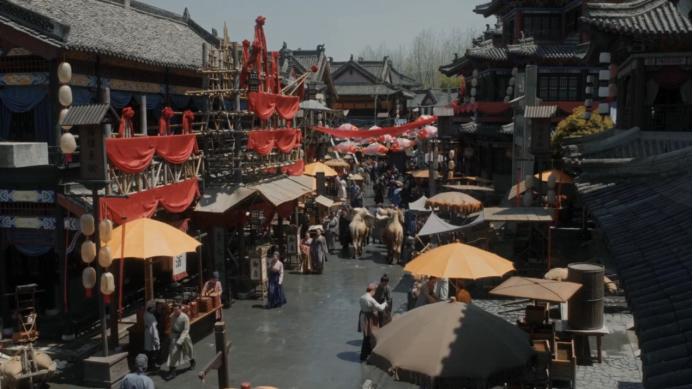

宋代民間包公的形象與真人有一些差異,民間流傳的很多包公斷案的故事,很多都是別人的事跡而強加在包拯身上的。《宋史·包拯傳》記載:“人以包拯笑比黃河清,童稚婦女,亦知其名。”說明包拯在當時就是一個婦孺皆知的人物。宋代商品經濟發達,人們的娛樂方式多樣化,勾欄瓦肆興起,以包拯為原型的話本在勾欄瓦肆中流傳開來,此時他主要是以正義的清官形象出現,對包公的神化傾向也開始出現。

二、元代的包公神化現象

元代社會黑暗,貪官橫行鄉里,人們渴望出現像包拯那樣的清官,因此神化包拯的智慧與能力,從而實現對包公的崇拜。

關漢卿的雜劇《包待制智斬魯齋郎》,就描寫了包公斷案的智慧。魯齋郎作為京官常常欺壓百姓,他看銀匠李四的妻子長得好看就占為己有,并且還對他說若是不肯就去找個大衙門告他。李四到鄭州六案孔目張珪那去告狀,結果張珪一聽到魯齋郎的名字就放棄了,而且魯齋郎見張珪的妻子長得也怪帶勁,就讓他乖乖地把妻子送上門,真是“夫做媒,妻嫁人”,好一出人間慘劇。面對這個無人敢動的惡霸,包公將皇帝御批的“魚齊即”的文書添成了“魯齋郎”,這樣就相當于皇帝下令將魯齋郎處死。事后皇帝知道了,也只得順手推舟,說他理應被斬首。我們可以看出此時的包拯通過智慧斷案,相比宋代其形象更為夸大。

佛教傳入中國,因果報應說與本土的鬼魂說相結合,對陰間地獄之說產生巨大影響,人們認為冥界和現實社會一樣有一套官僚體系,而主宰冥界的就是閻王。在民眾觀念中,人死后要接受閻王的審判,隋唐以來,閻王的原型漸漸被一些鐵面無私的人代替。

人們將人間難以尋求的公平正義寄托在死后的冥界,甚至還流傳著“人之正直,死為冥官”的說法。民間信仰的四個著名閻王就是包拯、寇準、范仲淹和韓擒虎,其中最有影響力的就是包拯。

除此之外,還有很多包公通鬼神、斷靈案的記載。《包待制智賺生金閣》講的就是一個名叫郭成的書生,帶著妻子和傳家之寶生金閣到京城趕考,他路上遇到龐衙內,想將傳家寶獻給厐衙內以換取一官半職,結果厐衙內搶走了他的傳家寶,霸占了他的妻子,還把他的頭砍了,他就變成了一個無頭之鬼。他找到包公伸冤,其他人都沒辦法見到鬼魂,唯獨包公可以見到并且與他對話。

三、明清之際包公由神到人的轉變

胡適先生認為,包公斷案的神化故事,“起于北宋,傳于南宋,初盛于元人的雜劇,再盛于明清人的小說”。但是包公的形象在明清時期并不是一成不變的,在明代對其崇拜達到巔峰,但在清代他又實現了由神到人的轉變。

明代有關包公的小說有《明成化說唱詞話叢刊》《百家公案》《包公案》,里面對包公的崇拜更加熱烈,對其刻畫也更加神奇。首先有關他的長相,書中說他“八分像鬼,二分像人”“兩耳垂肩齒似銀”,人們通過丑化他的外貌,來表達對他清官形象的崇拜。還有說他去開封考試途中,無處歇息,就在汴河橋上嘆了三口氣,誰知驚動了城隍神,城隍神就對使者說文曲星來東京無處歇息,叫他去安排住處。可見在城隍神眼里,包拯是天上的文曲星,是屬于神仙系統的。

包公通鬼神的本領在元雜劇中就有所體現,在明代小說中這項本領更加放大,他不僅可以去陰間斷案,還能上天請玉帝幫忙。在《玉面貓》當中記載了這樣一件事:五個鼠怪變成施俊、王丞相、天子、國母、包公的模樣,這樣就有了成雙的施俊、王丞相、天子、國母、包公,肉眼凡胎都無法辨別的時候,包公就臥赴陰床到了神界,將這件事告知玉帝,并向玉帝借了玉面貓擒拿鼠怪,從而平息了這場禍亂。

到了清代,包公的形象經歷了由神到人的轉變,此時的他不能上天入地地斷案,有了常人的七情六欲。與以往不同,在小說《三俠五義》中給包公安排了一場婚禮,包公在去京城考試途中落難,認識了李小姐,這位李小姐舉止端莊,頗有大家風范,包拯滿心歡喜,他承諾李小姐考完試就回家告訴父母,并且準備聘禮,后來二人結為連理。這為我們展現了一個擁有常人感情的包公形象。

其次,包公斷案與此前相比,也不再那么鐵面無私,而是會摻雜個人情感在內。據《萬花樓演義》記載,包公在審判張忠、李義、狄青打死惡霸胡倫的案件中,就處處為他們三人開脫,甚至還說胡倫是自己跌下身亡,與三人都無關。包公在嫉惡如仇的情感支配下極力為他們開脫,顧不得事實真相,其形象更接近我們生活當中的人。

文史君說

包公的形象經歷了現實中的人到理想中的神的神化,又經歷了從神跌落成人的轉變,最終變成日常生活中一個有著七情六欲的保護神。無論其形象如何轉變,包公作為清官的代表,身上所展現出來的公正廉明、剛正不阿、嘉惠百姓等品質,一直是民眾最崇敬的地方,民間百姓通過跪拜的方式表達對包公信仰的虔誠,“包青天”作為一種文化基因已經深刻于民族記憶中。

參考文獻

[元]脫脫:《宋史》,中華書局,1977年。

孫夢梅:《安徽包公傳說研究》,廣西民族大學2018年碩士論文。

張寧:《包公故事與中國傳統社會正義信仰》,《遼東學院學報》2016年第2期。

(作者:浩然文史·爛柯人)

原標題:《勞動人民腦洞真大,上天入地、斷案如神全都是包拯,還說他是閻王》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司