- +1

奈飛將拍劇版《三體》,國產科幻片差在哪?

原創 寧缺 松果財經 收錄于話題#產業觀察4#大文娛4

文 | 寧缺

近日,Netflix 宣布要把劉慈欣所著長篇科幻小說《三體》三部曲拍成英文電視劇,讓粉絲歡呼之余又倍感惋惜。

科幻類型電影在國外一直備受推崇,但是在國內卻仿佛“水土不服”。

從《三體》到《上海堡壘》,中國科幻電影屢屢撲街,這其中有何“難言之隱”?

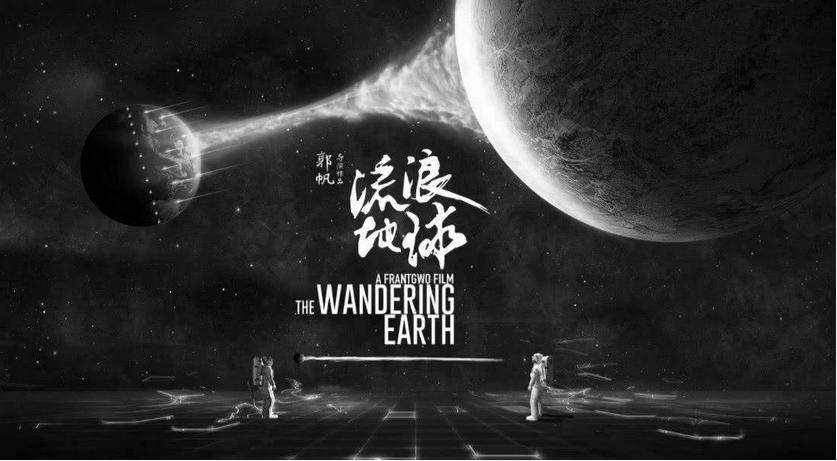

靠著春節檔大爆的《流浪地球》真的說明科幻片覺醒了嗎?國產科幻片的機會在哪?

國內科幻并不缺乏優質IP

中國科幻的第一個高峰期是由一批科幻作家帶來的。那時候,熱愛科幻的作家奮筆疾書,為現在的科幻電影儲存了大量的優質IP。

1978年,葉永烈發表第一篇科幻小說《石油蛋白》,開了中國科幻小說的大門,后來又推出《小靈通漫游未來》、《珊瑚島上的死光》、《飛向人馬座》三大力作,讓科幻這一題材真正進入中國小說界。

80年代,科幻小說進入創作繁榮期。金濤的《月光島》、魏雅華的《溫柔之鄉的夢》、蕭建亨的《密林虎蹤》、童恩正的《雪山魔笛》、劉興詩的《美洲來的哥倫布》、鄭文光的《太平洋人》和王曉達的《波》紛紛出版,催生出第一批科幻小說讀者。

這至高的榮譽也讓科幻文化加速“破圈”。彼時科幻在國內是非常小眾又小眾的文化。雨果獎也只有科幻圈和深度科幻迷知道。劉慈欣以一己之力將中國科幻文學推向高潮,自《三體》之后,很多作家都閉關寫科幻小說,也出現過像《天年》《逃出母宇宙》這樣橫掃國內科幻獎項的作品,但很可惜都未能在海外拿獎,延續《三體》的輝煌。

但是,最可惜的并非是《三體》后繼無人,而是大名鼎鼎《三體》改編的電影卻撲街了。這也是中國科幻電影史上不得不提的一樁“痛事”。

國內科幻電影為何失敗?

《三體》在文學上取得的成就很快輻射到電影上,在那個IP還沒有流行的時代,2015年導演張番番只花了10萬就買到了《三體》的電影改編權,揚言要拍一部科幻巨制電影。但是在當時能拍好科幻電影就是一個幻想。

1、歷史原因,不像國外電影已經具備完整的產業體系,商業類型片豐富。中國電影行業的商業片只局限在武俠片中,缺乏對科幻片的開發。中國科幻片起步于80年代,第一部科幻電影是邱岳峰先生主演的《珊瑚島上的死光》,影片轟動一時,但是在國產電影泛娛樂化的大趨勢下,科幻電影并不是影視公司的優選,因此導致了科幻電影技術以及創作方面的落后,至今30年來并未得到大的發展。

反觀外國,最早的科幻片出現在19世紀末,帶有科幻色彩的影片幾乎和娛樂電影同時誕生,經過一個多世紀的發展,國外的科幻片已經積累了大量優質影片,科幻電影也成為好萊塢電影的一個重要的類型。

2、文化原因,科幻電影在國內是很小眾的東西。盡管早期我國有很多出色的科幻作者,但是卻沒有足量的科幻電影受眾,中國的電影觀眾思維偏文科化,對于物理,科幻,相關的思維概念想象力不足。早期被拍成電影的科幻小說寥寥無幾,甚至如《霹靂貝貝》《瘋狂的兔子》等科幻電影都在往兒童科幻電影上發展。

再加上國內影視制作公司也并不把科幻電影作為自己發展的重心,受眾喜好沒有經過培養,反觀國外,國外科幻電影在題材就寬廣了許多,有冒險片、動作片、史詩片、神話片、災難片、驚悚片、社會片等等類型,涵蓋了不同年齡段的電影觀眾。

3、現實原因,在劇本上,自《三體》之后十年來,科幻圈的佳作乏善可陳,大多都是沿著三體的路線拙劣模仿。在電影制作上,雖然電影行業吃足了人口紅利,但電影從業者素質低,媒體素質也不高,電影評價也一直沒有標準。由于科幻小說的高成就,也讓科幻電影的改編變得越發困難。

另外,我國政策對于科幻文化也不是很支持,1983年,“清除精神污染”運動中,科幻在行政上被定性為“精神污染”,受到正面的打擊,直接導致了科幻小說的斷層。而且我國電影審核較為嚴格,而科幻片的設定大多是災難與破壞,很長一段時間內,超級英雄”和“拯救世界”題材不符合我國傳統主流文化,這在一定程度上限制了科幻片的發展。

4、科幻片本身就是高風險項目,與其他類型片不同,科幻片要求過硬的特效制作技術、新穎的超現實題材、成本高投入周期長、這些特點都導致了科幻片的發展緩慢。

拿《三體》來說,當時國內電影制片水平不夠,缺乏3D技術,也沒有像樣的電影人才,最終電影《三體》拍砸了,張番番導演也背上了一身罵名。科幻IP是高風險性并且容易虧本的買賣,需要電影界長期投入,而在前些年信奉“流量明顯”的電影圈,并沒有用錢和耐心去澆灌這個產業。

拿好萊塢說,之所以能夠生產出那些風靡全球的科幻電影,不僅是有錢,更是因為他們具有科幻制作的工業基礎,擁有專業級攝影棚,并且照顧到影片當中的每一個細節,所有裝置都是真實設計與建造,在特效方面也是盡善盡美。

所以能有像《黑客帝國》、《后天》、《星際穿越》、《地心引力》、《終結者》、《我,機器人》、《銀翼殺手》這些佳作,但中國電影的錢都流向了現實主義題材電影和泛娛樂題材電影中,而且中國科幻電影中的亂象也不少,IP存在不少半成品甚至0劇本進行招投的現象,相比之下,國內科幻電影還有很長一段路要走。

《三體》之后,有超過20部科幻小說的改編版權在同一年內完成了交易。但是都沒能為科幻電影殺出一條血路,直到2019年春節檔,劉慈欣小說改編的電影《流浪地球》,票房高達46億,中國科幻電影才算是“揚眉吐氣”了一番。

《流浪地球》之后再無科幻大作了嗎?

但是《流浪地球》火爆,大多占了春節檔和導演郭帆的光,并不能真正代表中國科幻電影的實力。

科幻電影作為一個電影新興領域,有著極大的發展空間。很多人都想再吃一波科幻題材爆發的蛋糕。很多有識之士也時刻在這個領域里做著準備戰。

1、持續激烈的IP搶奪戰。雖然科幻電影還處于早期,但是IP卻具有長效價值,開發IP遠比打造單片爆款要穩妥得多,不僅影視公司內部搶奪IP,就連與科幻完全不相干的行業也紛紛殺入IP的搶購戰場。

2、科幻影視產業基地飛漲。早在2014年,《科幻世界》的社長萬時紅就提出了要建立“中國科幻產業園區”,資本快速流入這個領域,持續燃燒著整個科幻行業。根據《經濟觀察報》報道,連房產大佬孫宏斌的兒子孫喆也都加入到了科幻產業基地布局。

如今,中國電影市場已經進入快速發展期,工業化生產能力也大幅提高,一系列科幻電影相關的活動涌現并受到了關注,科幻電影的創投項目也持續增加,相信不久之后,會有一批科幻電影問世。

國內科幻電影的機會在哪?

中國科幻小說即便是在國外也備受贊譽,《三體》三部曲在全球范圍內出版19種語言版本,銷量突破2100萬冊,其中海外銷量超過150萬冊,僅英文版就超過100萬冊。對于偏小眾的科幻作品來說,這種“火爆”現象是很少見的。

但中國科幻電影的藝術水平明顯遜于科幻小說,為了改良這一現狀,2020年8月,國家電影局、中國科協印發了《關于促進科幻電影發展的若干意見》,通過政策助推科幻電影發展。

從前制作科幻電影的多是中小體量的公司,但是中小體量的公司完全沒辦法滿足科幻大IP對于技術和經驗的需求,只有頭部影視公司入局,大IP與大公司、大團隊結合,才有可能將我國科幻電影推向一個新高度。

如今科幻大IP與頭部公司或導演強強結合的趨勢明顯。在2021待映影片中,科幻片有15部,數量不多,但都是大制作。包括寧浩、張一白監制,劉慈欣策劃的《時間之外》,根據雨果獎獲獎小說改編的《折疊城市》還有陳思誠《外太空的莫扎特》在內的“外太空三部曲”,以及劉慈欣的小說《球狀閃電》。

整個產業的頭部影視公司參與度明顯增高。不僅有像中影、上影、萬達這樣的傳統頭部公司;阿里影業、愛奇藝影業、貓眼娛樂等互聯網巨頭,南派泛娛、三體宇宙這樣的作家工作室,還有像融創、北京文化這樣的跨界大戶。整個資本市場對于科幻電影的興趣濃厚。

此外,全產業鏈的公司都開始重視科幻電影。像聚光繪影這樣的知名特效公司也加入了科幻電影圈。日后科幻電影在細節方面也會進一大步,在創意不缺,細節到位的情況下,中國科幻電影的文化價值和美學價值就出現了。

工業化發展的大背景決定了,科幻能夠成為未來的一大類型。在頭部公司的入局下,能夠為科幻電影提供成本、資源等的支持,完成工業化生產體系建設,行業也會進入“洗牌期”。

中國科幻的基底還是很薄弱。被激活的國產科幻產業要看清虛妄,將目光更務實地放在了項目內容和產業生產本身,拋開刻板印象,培養開放性思維,才能迎來真正的中國科幻片。

本文來源:松果財經,如需轉載松果財經原創文章,請點擊公眾號菜單聯系我們!

原標題:《【產業觀察】奈飛將拍劇版《三體》,國產科幻片差在哪?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司