- +1

5年融6億,你從沒聽過的萬億買菜市場大玩家

原創 不覺春曉 交易門 收錄于話題#故事22個

另一方面,阿里十八羅漢為他的創業公司多次注資、期貨公司老總因他掌握的獨家數據蜂擁而至,敢和美團、滴滴、拼多多battle的低調玩家宋小菜到底有啥秘訣?”

5年融6億

你從沒聽過的萬億買菜市場大玩家

文 / 春曉

1

“入土為安”

2020年夏天,杭州宋小菜公司創始人余玲兵正忙得不可開交,突然走進來了幾個期貨公司的老總。余玲兵趕忙站起來與他們打招呼。這已經是去年冬天以來,余玲兵第二次在辦公室接待期貨公司的訪客。

宋小菜是生鮮蔬菜的B2B互聯網平臺,2014年成立以來,他們服務中國幾千萬起早貪黑、最苦也最累的“菜販子”,通過科技幫他們提高生產效率,改善生活品質。這幾年深耕供需產業鏈的整合改造,宋小菜有一個意外的收獲——他們掌握了大量真實的農產品生產、儲存、交易數據。這引起了期貨公司的強烈興趣。

期貨公司的老總特別希望從余玲兵這里了解辣椒、辣椒干、姜、蔥等品種在全國各大產區的生產、存量和交易信息,他們希望通過相應的上下游價格,進行相關的分析和預測,進行套期保值和其他金融衍生品創新。

“要交易原油期貨,我們有波羅的海指數,生產多少,運輸多少,全透明。但農產品期貨呢,中國辣椒到底有多大量,產區在哪里,農民手里有多少辣椒,這個數據大家都沒有。”余玲兵告訴我。

瘦得像閃電的余玲兵笑起來眼睛瞇成一條線,講話邏輯清晰嚴密。他辦公桌后方的墻壁上掛著幾個大字“不要瞎搞”,這是他經常提醒自己和團隊的話。這面墻幾乎成了所有來訪朋友的打卡墻。

余玲兵在浙江臺州出生長大,父親是一位漁民。現在身為三四百人準“獨角獸”公司的老板,他依然有種氣場,讓初次見到他的人也感到踏實和親切。也許是因為長期跟菜農打交道,把“入土為安”作為公司文化核心,“接地氣”已經是宋小菜每一位員工最核心的氣質。

“入土為安”在普通人聽來不是啥好詞,但在宋小菜公司的價值觀里占有特殊位置。公司要求不管是寫代碼的技術人員,還是做財務人力的同事,都要進入到核心產區,對農業保持敬畏,保持學習的狀態。只有“腿上粘泥,扎得足夠深,貼近農民”,才能真正了解情況。“如果不進農貿市場,就不知道客戶的需求。如果腿上不沾泥,就不知道蔬菜的供應體系是怎么回事。”

過去幾年,余玲兵和同事從“集單”開始,即給農貿市場的菜販子們送菜,慢慢開始整合需求端。最近兩年他們開始整合供應端,在上游自建倉庫,又在倉庫外安裝了攝像頭和紅外感應,還用無人機在每天在上游批發市場定點航拍,這樣他們就掌握了現貨交易數據,知道每天有多少車輛進出批發市場。

宋小菜的平臺還幫貨車司機調度。他們能通過衛星數據,知道核心產區每天多少車子出來,之后去了哪里,還能大概判斷出核心產區到核心銷區之間的“動銷率”。

掌握了動銷率和真實的供應鏈數據,余玲兵和同事就可以波動地去給菜定價,也不用像以前那樣漫無目的,背著包到處找供應商了。宋小菜整個業務鏈,就這么這一環扣一環地高效地運轉。

中國的生鮮產業,是一個種植、零售兩頭都十分分散的市場。余玲兵說,供需矛盾在本質上其實是“信息不對稱”。兩頭越分散,信息越不對稱,產銷越不平衡,就越會出現貨賣不掉、貨買不到的情況,而這正好是互聯網平臺能發揮作用的地方。

在創業前,余玲兵曾在阿里工作。那時他參與了淘寶的農業和食品項目,把全國核心的農業產區都跑了一遍,臨安山核桃,云南鮮花餅,新疆阿克蘇冰糖心蘋果,庫爾勒香梨,他發現互聯網確實能幫農民把這些寶貝賣出去。他也發現,那時生鮮農產品當時的市場規模已經接近2萬億元,但電商在其中占到的份額卻只有小小的3%。這件事潛力很大,“好玩,但也很難”。

“中國從來不缺乏好東西,缺乏的是規模化生產好東西和供需之間的匹配效率。所謂的供需矛盾,本質上是信息傳遞出了問題,沒有精準、高效的信息連接方式。”他總結說。

而宋小菜作為生鮮平臺,本質就是做算法,而算法的核心就是數字化供應。“宋小菜不改變供,也不可能影響大家的口味,我們要做的就是數字化的供應鏈平臺”。數字化的底層要精準,必須做交易,因為只有交易是真實數據,“是每天用人民幣砸出來的”。余玲兵告訴我。

2

父親的手

2014年,余玲兵剛剛從阿里巴巴離職幾個月,他在報上讀到一條新聞:杭州一位賣菜的小伙子小張,凌晨在馬路上撿到一個錢包,一直苦苦等失主。小張因這拾金不昧的行為被評為“最美杭州人”。那為什么這小伙子會在凌晨出現在街頭?原來小伙在農貿市場工作,像他這樣的菜販子生活日夜顛倒是常態。

和普通人的認知不一樣,其實菜場攤販不僅僅服務“散客”,他們60%的銷售額來自周邊餐館和單位。許多菜販們每天晚上10點,就要騎電瓶車去批發市場挑貨、進貨。進貨要花三四個小時,到了攤位還要分揀、粗加工,有的小販還要再送貨到周邊的飯店和單位,再回到農貿市場攤位賣菜。他們每天要從夜里一直工作到第二天下午。

讀到這條新聞,余玲兵感覺到很揪心。他對這種“黑白顛倒、日夜不分”的生活方式并不陌生。余玲兵在臺州石塘鎮高升村長大,他父親是一位漁民,有時出海要整整在海上待一兩周甚至幾個月。等父親歸航到家的時候,常常都是后半夜了。他童年最溫馨的回憶,就是一家人在后半夜聚在桌子邊,一起聊天。

余玲兵的父親為了鼓勵兒子好好讀書,“跳出農門”,常讓少年時的余玲兵摸他的手。印象中,父親的手布滿了老繭,有裂口,“像石頭一樣硬”。父親告訴余玲兵說,“你如果不好好讀書,就會變成這樣。”一直到現在,余玲兵還記得自己內心的恐懼。他后來考上名牌大學,在杭州安家立業,先是成為浙江電視臺的記者,后來又進入阿里巴巴,成為父親的驕傲。但余玲兵父親沒想到,兒子在“跳出農門”多年后,竟然會決定“重入農門”。

余玲兵決定在生鮮領域創業,除了有對農漁業生產者發自內心的感情,也有理性層面對生鮮市場的判斷。中國生鮮市場規模約5萬億,由于非標性太大,很難壟斷,有足夠大空間容納多個玩家。

而他選擇從toB而非toC入手,也有實操層面的考慮。由于菜販子們手上流通的生鮮體量大,進貨都是按箱計算,一個農貿市場里通常會有40-50個攤主,這樣一個大車就能過去,不用做落地配送了,相比起ToC端的生意履約起來更容易。

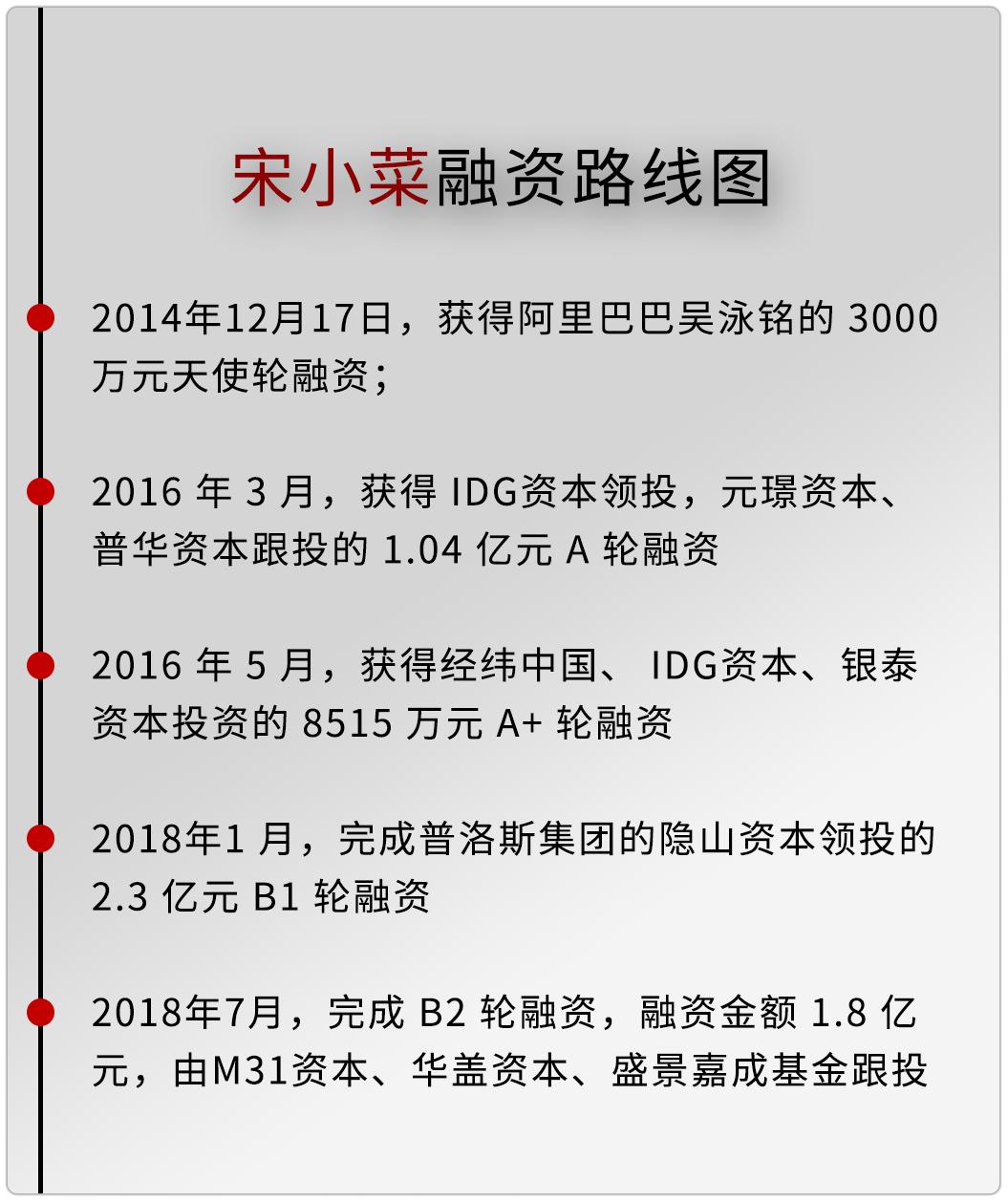

2014年12月1日,余玲兵把生鮮平臺創業想法告訴了天使投資人——阿里巴巴十八羅漢之一的吳詠銘。吳詠銘十分支持,他說:“這件事值得做,而且值得投大錢來做。它是一件難的事,是一件要打持久戰的事。我支持你。”12月17日,宋小菜完成了天使輪3000萬元人民幣的融資。那一天也成為宋小菜的生日。

3

“騙子”來了

余玲兵給平臺取名宋小菜。“宋”與“送”諧音;“小”是指受眾,小生鮮蔬菜零售商,包括農貿市場的攤販、小生鮮店和小夫妻店,還有大量給飯店食堂提供服務的餐飲配送戶。他期望改變農業從業者的生活方式,“解放”他們,讓他們以往繁重的工作從此成為“小菜一碟”;當然“菜”也代表平臺定位,即以生鮮蔬菜類為主營品種。

宋小菜選擇農貿市場的菜販們切入,給他們送貨,并給菜販們做了三點承諾。第一、小販可以提前一天下單,由宋小菜負責送菜,這樣他們能多睡幾個小時,不用半夜爬起來去進貨。第二、他們承諾菜販子從自己平臺訂菜,能比批發市場的成本便宜10%到20%,這樣菜販子能賺得更多。第三、針對于品質不好、份量不足等傳統交易里的常見問題,宋小菜告訴菜販,只要在自己平臺上下單的,平臺承諾用戶會主動提供售后服務,解決后顧之憂。

為什么一開始要選擇菜販切入呢?這關系到話語權的問題。余玲兵說過去“忽悠”農民的人太多了,“如果沒有訂單,要跑到上游做供應鏈,上游農民理都不理你。手上有一定量級訂單后,我們才可以讓上游按照等級供貨,讓他上機器設備,我們輸出標準等。”

先抓訂單,也就是所謂的“集單”,成了宋小菜開始的指導思想,從集單到集采,再到集送,這就是余玲兵說的“反向供應鏈”。這也可以理解為一種預售制,由下游市場的批發市場收訂單到上游,再由供應商根據需求安排生產。

“反向供應鏈”聽上去很高級,但在菜販子那里卻碰壁了。最開始,他們不相信有這么好的事。一看到余玲兵和他的同事來農貿市場,他們就互相通知:“騙子來了”。過陣子見到余玲兵又來了,菜販子們就說,“騙子又來了”。還有一次,一位菜販子指著面前的大白菜問,你知道大白菜多少品種嗎?余玲兵說,大白菜就是大白菜啊。那位菜販子說,光大白菜就有40多個品種,你們連菜都分不清楚,還搞什么農業?

在上游的農業生產地,菜農們更加困惑了。他們對余玲兵說,這苦活累活我們都不愿意讓下一輩干,你們這些城里人還抱著電腦來問東問西。你們為啥要來做這個嗎?難道你們沒有父母,你們父母不心疼你們嗎?

面對從業者質疑,余玲兵和同事們靠臉皮厚,死纏爛打,軟磨硬泡。后半夜還跑到菜場學采購,睡在農貿市場門口,用大貨車搬土豆。菜販子上班的時候,他們就上班,菜販子休息的時候,他們才休息。終于在2015年3月10日,宋小菜拿到了第一筆訂單。

早期的宋小菜開始逐漸成型。這是一個類似“網上勾莊”的平臺(勾莊是杭州的生鮮批發市場)。小販根據自己的需求,提前一天把自己要訂的各品類蔬菜和數量提交到平臺上。宋小菜平臺再對接上游農產品生產基地,把農產品直接運輸到距離菜販最近的提貨倉庫,菜販第二天早上,就近提貨即可,所有的操控都能在手機上完成。

4

蔓延式發展

不到一年時間,余玲兵和同事把宋小菜的營業流水就從零做到200萬一天。從廚房三寶“蔥姜蒜”起家,他們也把貨品延伸到茄果類、根莖類、葉菜類等大通路的菜,包括土豆、黃瓜、茄子、西紅柿、辣椒、菌菇、油麥菜、香菜等。

有了訂單,新的問題來了。一位菜販進了4件土豆,一共兩百斤。完成送貨后,工作人員去訪問客戶,對方評價說你們的土豆質量很好,但我不打算再訂了。原來,這位菜販每天都給周邊食堂送貨。他擔心天天給食堂送這樣好的土豆,人家口味被養刁了,以后就不好服務了。他表示自己其實需要價格低一點,品相還過得去的土豆就行了。

這次反饋讓余玲兵和同事意識到了“標準化”體系的急迫性。他們開始建立標準化的商品庫,確立蔬菜品種、產地、型號,建立生鮮蔬菜的等級,然后再從大小、包裝等進行區分;確認服務標準:比如超過多少比例的殘次,可以退換貨等。

標準化給了宋小菜交易的話語體系,菜場的攤販們也能從中受益。從宋小菜那里進來特級土豆后,菜販們還會再做一次分揀,挑出更好的,再從中獲取利潤。

在不同城市擴張過程時,余玲兵還發現發現不同地區口味不同,對食材的需求很不一樣。以土豆為例,北京吃土豆選白心土豆,長三角全喜歡黃心土豆,這兩種土豆采摘產地完全不一樣。對宋小菜來說,區域口味越集中,越容易改善供應鏈,口味越分散,整合難度就越大。“對下游研究深了之后發現,以我們當時的能力,在北京開分公司超出了我們對供應鏈的理解”。

余玲兵帶領團隊立馬進行了反思,他們決定拒絕空降式發展,堅持蔓延式擴張,因為相鄰兩個片區之間消費習慣會更相似。“從上海到杭州,再到江蘇、安徽,最后到湖北的時候,口味就很接近。”他說。

截止2020年年底,宋小菜覆蓋了全國60多個城市,這些城市主要在華東地區。2019年宋小菜銷售了三四十萬噸的蔬菜。全國一天的蔬菜交易量大概在150-200萬噸左右。也就是說宋小菜去年的蔬菜業務交易量大概占全國一天交易量的1/3。這數量雖然看起來不大,但已經是垂直領域的第一。

不是為了干掉誰

和余玲兵聊得越久,我就越意識到作為每天都吃菜的普通消費者,我們對這菜怎么來到我們桌子上,了解真是少得可憐。

傳統的蔬菜生鮮批發行業,從最上端的生產者到最下端的消費者一共有7到9級:生鮮蔬菜要先從農民到農民經紀人,到合作社或者加工廠,再到產地的核心批發市場,然后到壽光這樣的區域批發市場——這樣就有4級了。區域級還有一個采購和物流的第五級,然后菜才進入比如北京新發地、大洋路這樣的區域二批,如果城市大一點,還有三批,最后菜才能到達社區。

宋小菜要做供應鏈平臺,就要把源頭的基地倉和下游的城市社區倉直連起來,繞過上游傳統的批發市場以及下游的一批和二批,成為“兩點一線”。

余玲兵剛創業時,有不少同事感慨,說這個行業太落后了,中間居然有7到9級。他回答說,如果沒有這7到9級,哪有刮風下雨都不斷的供應鏈呢?

在宋小菜杭州辦公室總部,余玲兵這樣給我解釋:“這個組織的運營效率是幾千年所形成的的精細化分工,每一段的距離有限,要做的工作明確,可以垂直做很多精細化運營。” 這樣的結構當然也有弊端,每增加一段,就會增加成本,生鮮品質就會下降,這就是為什么大家總覺得吃到嘴里的蔬菜總是不新鮮。

不新鮮,就有供需矛盾。余玲兵看到一邊是城里人愿意為吃的有品質買單,一邊是上游已經沒人愿意種菜。勞動力外流,土地越來越少,農民感覺投入產出不成正比,種地的人越來越少。有人說農民的價值被“奸商”奪取了,但他認為也不能真的怪“奸商”。

“中間商其實也很委屈,在中間環節也付出了勞動和成本,現在人力成本、物流成本、油費有多高,賺的也是辛苦錢。”他說。

要解決供需矛盾,不能靠打擊奸商,需要解決的是本質上信息不對稱的問題。雖然下游需求越來越多,對品質要求越來越好,但無法傳遞到上游,上游根本不知道下游需要什么。“鏈路越長,反饋一定越慢。”

這種矛盾靠上游的從業者自己是無法改變的。他們大部分小學文憑,靠勤奮賺錢。“以他們的能力,只能摳一個環節,很難看清整個行業的生態,認知、資金、影響力、資源也都不到位”。加上不同垂直細分領域,不同城市的人,看到的東西還不一樣。一個問題問10個人,能得到11種回答。

余玲兵看來,這件事情的難不在于集單,而是在生產端,要改變中國小農小散的組織形態,這非常難,這是產業的根本。“沒有管理意識,沒有集約意識,沒有精細化現代化管理意識,就不可能做這些事情。”

那宋小菜要做的事就很清晰了。一方面,他們要找出有專業能力、又誠信的人。“我們哪一個人能夠在種土豆上比一個老農民更專業?不可能”。看清楚產業里面這些人的核心價值,識別出重要角色,重要環節,重要人物,重要能力。在這樣的“重度參與”之后才能結構化,才能回到宋小菜最擅長的互聯網、數字化方式。“我們不是為了干掉誰,而是要聯合環節中重要角色和人物,那些具有專業能力的人。”

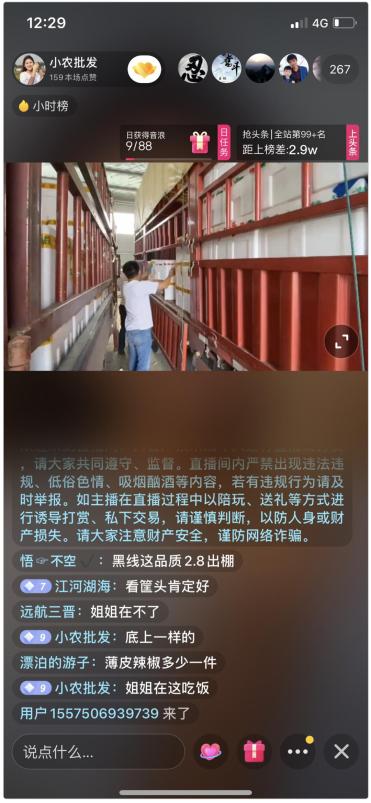

為了給菜販提供“所見即所得”的確定性,宋小菜自2020年5月以來開始做線上直播,向客戶介紹貨品貨色。客戶可以在直播中要求主播打開任一袋子里的農產品。圖為宋小菜山東壽光產銷運營中心在直播。現在宋小菜現在大約每周會直播兩次。

6

難的事才值得做

前三年深耕下游,最近兩年,余玲兵和他的同事開始背井離鄉,從農村到城市,往上游走。

如果說以前宋小菜是與批發市場的貿易商合作,現在他們則希望越過他們,直接在上游找到產區,做直營供應鏈。宋小菜想在上游把除了生產之外所有事情都做掉,包括倉儲、物流、加工、金融等。最終他們希望讓種菜的人,也就是宋小菜的“生產合伙人”們,一心一意種好菜就行了。

在下游,宋小菜幫助社區菜販們、也就是“社區合伙人”省錢、省時間、省售后服務。過去許多傳統菜販,一到過年過節,忙得賬都算不清楚。他們把所有的賬都寫在一個小紙片上,搞不清楚一年賺了多少錢。現在宋小菜開始把工具開放給他們,教他們在線運營,社群和直播等方式, 教他們算賬、經營,幫他們搞清楚,誰是好客戶,誰是薅羊毛的人。

我問余玲兵,作為一家互聯網公司,宋小菜現在的打法是不是越來越重了?

他回答說,“只要做交易,哪一個模式是輕的?京東、淘寶、菜鳥、拼多多,所有看到號稱的互聯網公司,今天都是重資產加上輕運營,軟硬結合。因為實物電商不可能輕。所以走到后面其實都是產業互聯網”。

而正因為是在難事,做成之后才能成為護城河。“不難的事情輪不到自己做,憑什么容易的就自己能做?難道長得帥、有資源、有錢?沒有馬爸爸有錢,沒有官二代有資源,沒有網紅長得帥,那就踏踏實實啃硬骨頭。”他笑著說。

正是這種啃硬骨頭的精神,改變了無數農業生產和經營者生活。

安徽人胡宗龍,原本在上海做土豆批發生意,起早貪黑,三四天才能賣一車。2016年夏天,他開始跟宋小菜合作,一天能賣三車土豆。后來他干脆離開上海,回老家做了土豆生產合伙人。

山東蘭陵縣南橋鎮的譚玉龍,本來做了10年農民經紀人,幫鄉親把大蒜賣到上海。2017年他開始用宋小菜后,不用農村和銷售市場兩頭跑了。因為訂單穩定,他將更多精力轉向一產種植和二產加工。目前他每年能收到7000噸的訂單量,直接帶動了600多戶農戶。

還有第一批使用宋小菜的“勾莊F4”。這四位80后美女農二代為了生計,和丈夫長期兩地分居,在杭州勾莊賣菜。夏天,她們擠在50多度的鐵皮房子里,搬貨卸貨,滿身是汗。冬天氣溫降到零度以下,她們在攤位上一坐就是一天。F4是使用宋小菜后不能自拔。如今,勾莊F4回到了老家。她們和當地的農民一起組織好貨源,再通過宋小菜app接單,生意火爆。

被改變的還有余玲兵自己。他說創業這幾年心里越來越踏實,越來越篤定了。“淡定和踏實,是因為心里有底,看到了越來越多人的生活因為宋小菜而改變。”

原標題:《5年融6億,你從沒聽過的萬億買菜市場大玩家》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司