- +1

微游上海|武康大樓老藥房變身藝術廊,你去逛了嗎?

澎湃新聞記者 朱喆

“上海顏王”盛名之下,武康大樓門口人山人海,看看建筑拍拍照似乎已經挺有樂趣,但大樓底層還有個好玩的藝術廊——城市交集(URBANCROSS Gallery),藏著很多意想不到的文藝驚喜。

藥房變身藝術廊

武康大樓誕生伊始就是人們居住之所,底層即為商鋪,經營內容均為人們日常所需之用,“城市交集”現址的前身是匯豐大藥房。

改造前舊影 織城網絡 圖

完成這項空間改造的就是織城網絡(Urban Network Office)團隊。他們通過開放與合作的方式進行城市研究,并力圖通過多元化的公共藝術形式來激發城市空間活力,助力城市地區的文化再生和可持續發展。

在團隊創始人、建筑師童明教授的帶領下,自2014年起,一眾具有建筑、設計和藝術背景的專業人才和梓耘齋建筑事務所的專家們已在上海創造了數個城市更新項目。

東湖路和延慶路交叉口,公寓樓及底層空間的更新前后對比 梓耘齋 圖

2017年11月,他們將東湖路菜場的轉角打造成“衡復微空間”,2018年完成了貴州路109號的改造。他們與各類文化、藝術機構、大學院系、民間組織和社區等多方聯動,舉行了藝術、建筑、戲劇和學術等各類活動。

貴州路109號改造過程正立面變化動態記錄 梓耘齋 圖

2020年疫情之下,團隊在2個月內,高效地完成了藥房改造。他們遵循歷史建筑保護性修繕和改造的原則,重新設計空間布局。據織城網絡團隊成員、梓耘齋建筑的建筑師黃瀟穎在先前媒體采訪的介紹,團隊拆除室內多余的隔斷和裝飾,墻面改為白色展墻,營造出敞亮的視覺效果。

URBANCROSS Gallery落地玻璃窗 田方方 圖

同時,設計團隊在沿街處增設落地玻璃窗和一扇45度角開放的落地玻璃旋轉門,展現空間歡迎人們到訪的親和姿態。

織城網絡的空間運營人員林昭宇告訴澎湃新聞,占地約100平方米的“城市交集”將凸顯衡復街區的時代活力以及街區聯動的積極氛圍,它將聚焦歷史、城市研究、社會人文、當代藝術等方面的議題,經由展覽、行走等多樣的活動形式與公眾建立連接。

改造完成的“城市交集” 外景 織城網絡 圖

她回憶說:“改造期間,住在武康大樓里的爺爺奶奶們都關心著我們,他們的熱情和包容激勵著我們做到最好,為大樓和街區帶來出新的氣象”。

展覽不停,“希望”不止

“城市交集”自7月正式對外開放以來,已馬不停蹄地舉行了多場展覽。

《構造未來》展覽 織城網絡 圖

暑期檔的開幕大展《構造未來》由建筑師柳亦春及藝術家殷漪合作作品《美術館》、建筑師童明的《馬賽克烏托邦》和建筑師袁烽的《生產游離》組成,從“廢墟”、“碎片”和“數字”三方面詮釋未來建筑。

《構造未來》觀眾觀展 織城網絡 圖

9月,團隊聯合哈佛大學文理學院中國藝術實驗室CAMLab舉行了《火夢》沉浸式影像展,通過戲劇性的音畫編排,將人類感官體系投射到物質媒介中,營造物我兩忘的虛實體驗。

《火夢》展覽 織城網絡 圖

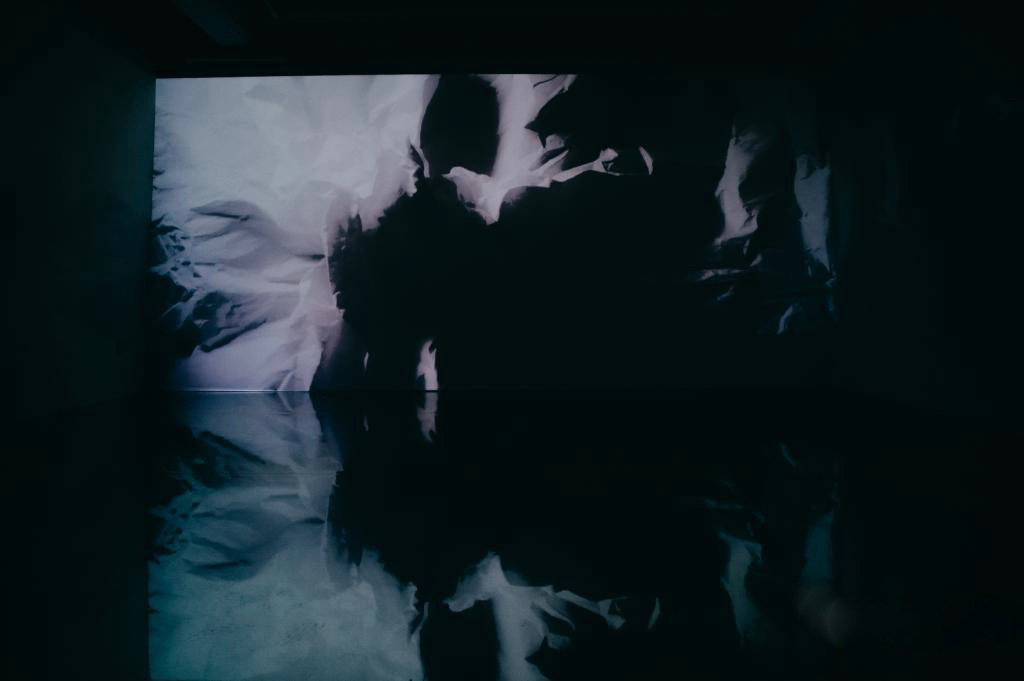

《火夢》觀眾觀展 織城網絡 圖

11月中旬,青年藝術家沈凌昊的個人展覽《希望》亮相,呈現了兩件全新場域特定裝置作品。

這位喜歡探索時間、記憶與個體經驗的“85后”藝術家試圖將疫情之下的觀察和情感觸動都凝聚在創作中,他將空間變成動靜皆宜的沉浸式劇場,蘊藏巧思和妙想。

展覽的外部空間作品《“島嶼”系列—每個人都是一座孤島,所以才需要光》乍一看就相當酷炫好玩。

展廳由對應7色光譜的彩色感光纖維所覆蓋,中央天花板上的定向光源裝置會以勻速或變速兩種狀態平緩旋轉,并對空間內多個方向定向曝光。觀眾在作品任何角落的動作姿態都會被捕捉且短暫記錄在空間墻上,然后隨著時間而消失。

《“島嶼”系列—每個人都是一座孤島,所以才需要光》觀眾互動 Shiny Art善怡藝術 圖

有意思的是,出現在同一個位置的不同觀眾的身影會時不時地疊加與碰撞,從而形成時空穿梭的相遇,它為人們提供了意想不到的驚喜與神奇的拍照體驗。

神奇的留影 Shiny Art善怡藝術 圖

沈凌昊最早從事攝影藝術研究,對于光影的變化有他獨到之見。

他覺得影子是個體的分身,是光穿透身體留下的生命痕跡。他通過對于感光材料的巧妙運用,將每位觀眾的影子在曝光后將同時顯現在同一片場域之中,觀眾的影子象征著個體的“孤島”,并通過光彼此連接在一起。在空間層面上建立了人與人相互關聯的視覺隱喻,在疫情的大背景之下,更有了修復人們彼此心靈的裂痕和疏離,治愈人心的深意。

而內部空間的作品《“島嶼”系列-向橘色的天空吶喊》,則是他為此次個展的特別制作的全新作品。赤紅色的感光墻面上懸掛著15幅雕刻成世界各地島嶼形態的光敏媒介圖像裝置,并由空間中央環形運動的火車裝置照亮。

《“島嶼”系列-向橘色的天空吶喊》Shiny Art善怡藝術 圖

一座座“島嶼”帶著神秘且豐富的趣味。圖像裝置上的內容是藝術家在阿那亞夜晚的海岸線上將光指向虛空的影像記錄,并通過光敏轉印技術制作于鋁板之上,圖像表面還鑲嵌他收集的天然夜光礦石。

《“島嶼”系列-向橘色的天空吶喊作品懸浮15》影像經過光敏技術制作與鋁板之上,以及嵌入的天然夜光礦石 Shiny Art善怡藝術 圖

安裝于作品背面的紫外線燈會根據火車的運動光源以及空間中的聲音頻率產生多形態的交互變化,而與之相對應的感光裝置與夜光礦石的表面,會因為感光材料的“留光現象”記錄下閃爍、變化、運動等多形態的光的軌跡,并隨著時間慢慢消逝。

留光閃爍的畫面吸引觀眾拍照 織城網絡 圖

除了光影流轉,作品還帶有樂聲。展區內循環播放著上海樂隊“頂樓的馬戲團”的歌曲《向橘色的天空叫喊》,而紅色感光墻面上時隱時現的橘色天空影像則是2020年9月因持續山火而被染成的舊金山的天空影像畫面。

沈凌昊坦言這件作品帶有強烈的個人色彩。他說:“疫情之后,我們每個人都如同身處一座孤島之中,一直聽到世界各地很多糟糕的新聞,但我依然相信的每個人心中的島嶼會因‘希望’而再次鏈接。正如同很多人都覺得舊金山今年出現赤色天空異象是‘世界末日’的前兆,而我則相信這是橘紅色的天空在叫喊”。

展覽開幕現場,沈凌昊演唱《向橘色的天空叫喊》 織城網絡 圖

“年初居家隔離的時候,我從家里的窗口眺望,空無一人的街道,寂靜的花園,每個人都宅在家中,躲避危難,就像一座座孤島。疫情對世界帶來極大的破壞,大量的死亡,無處不在的恐懼,人不得不戴上口罩,保持社交距離。這些客觀的行為會對主觀心理造成隔閡,我認為相比疫情本身的破壞性,每個人心靈距離的裂痕則需要更長時間才能治愈”,談及此次展覽創作的初衷時他說,“在這次的展覽中我希望通過我的作品對疫情下所產生的身體的隔離,心理的疏離,做出我的詮釋和回應,并將‘希望’再次聚集。”

居家隔離期間,沈凌昊在家研究創作材料 Shiny Art善怡藝術 圖

織城網絡的媒體和展覽負責人張琪表示,“城市交集”希望為人們討論公共話題提供多元形式的平臺,讓更多人分享見解,碰撞火花。她說:“沈凌昊通過影像、聲音、新材料以及空間動態來探討生命、時間和希望。我們也期待觀眾各抒己見,表達出疫情之下,內心的所感所思”。

城市交集還有一系列趣味文創紀念品 織城網絡 圖

據悉,《希望》將持續至2021年1月24日。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司