- +1

田野記|朝山問頂·進(jìn)京找廟①:五頂、香會(huì)與西海變遷

2020年10月17日至21日,北京師范大學(xué)社會(huì)學(xué)院與中山大學(xué)歷史人類學(xué)中心聯(lián)合舉辦“進(jìn)京找廟”田野工作坊,十二位來自不同領(lǐng)域的學(xué)者踏訪三山五頂、尋跡內(nèi)城胡同,從寺廟活動(dòng)及其遺跡中理解元明清王朝中心的社會(huì)歷史。

本期田野工作坊分為五個(gè)主題進(jìn)行:“五頂與香會(huì)”“古道與朝山”“水邊的寺廟”“寺廟與日常禮儀生活”,以及“從皇僧到藝僧”。工作坊成員每天考察一個(gè)主題,在田野現(xiàn)場(chǎng)展開討論,并不斷地與中國其他地區(qū)的研究經(jīng)驗(yàn)互相比較,站在日下之中思考中國社會(huì),也從街巷角落反觀王朝歷史。本文系此次田野工作坊的考察與討論紀(jì)要,限于篇幅,澎湃新聞·私家歷史分三篇刊發(fā)。

10月17日上午:中頂廟

自上世紀(jì)90年代以來,北京的五頂日益引起研究者的重視。20世紀(jì)末的研究者如韓書瑞相信五頂是五岳式宇宙觀的縮微,而趙世瑜則強(qiáng)調(diào)京師各頂說法不一,它們都與東岳廟有一定聯(lián)系,但作為祭祀圣地的“五頂”是由香會(huì)的歷史活動(dòng)所造就的。時(shí)過境遷,歷史上曾經(jīng)存在過的各處“五頂”中,今天仍然有香火的寺廟并不多,本次工作坊就重點(diǎn)考察了位于今豐臺(tái)區(qū)右安門外的中頂與海淀區(qū)藍(lán)靛廠的西頂。

北京現(xiàn)存的四座“五頂”廟

17日上午,工作坊一行首先來到俗稱“中頂廟”的“護(hù)國中頂岱岳普濟(jì)宮”。《帝京景物略》卷三記:“右安門外草橋,唐時(shí)有萬佛寺,寺廢而橋存,天啟間建碧霞元君廟其北。”《日下舊聞考》卷九十記:“碧霞元君廟在橋北數(shù)十武,士人呼為中頂。乾隆三十六年發(fā)帑重修。前殿奉碧霞元君,額曰資生溥化,中殿奉東岳,額曰大德曰生,俱皇上御書。廟有康熙中大學(xué)士王熙、李天馥二碑。”今日之中頂廟,僅存山門一座、正殿三間,均于2003年重修,兩側(cè)配殿為2011年增修。原有康熙二碑今已不見,正殿前立碑石二通,西為康熙三十五年《中頂普濟(jì)宮百子勝會(huì)碑》(俗稱“百子會(huì)碑”)、東為乾隆三十一年京都順天府大宛二縣三關(guān)內(nèi)外都察院眾善所立《甲子老會(huì)碑》。2015年在中頂廟北出土一通清乾隆二十一年《放生老會(huì)碑》、2016年在廟內(nèi)出土宣武門內(nèi)太仆寺街會(huì)眾所立碑,惜碑文全泐,碑石現(xiàn)在廟內(nèi)后院。

讀《甲子老會(huì)碑》

趙世瑜曾在《國家正祀與民間信仰的互動(dòng)——以明清京師的“頂”與東岳廟為個(gè)案》中指出,在作為王朝中心的北京,民間信仰對(duì)國家信仰的順從是相當(dāng)突出的特征,然而即使在天子腳下,民間社會(huì)的力量仍然不可小覷。此次趙老師與諸位同仁再次重讀《甲子老會(huì)碑》,他強(qiáng)調(diào)立碑者自稱都察院眾善,可能的確由院內(nèi)某些下級(jí)官員所主導(dǎo),但這并不意味著會(huì)眾都是同儕,而更可能是住在“都察院”附近的居民。事實(shí)上,在清代北京,都察院也的確有用作地名的情況,即今建國門南大街附近。同時(shí),碑名題為“甲子老會(huì)”,意味著會(huì)眾集體祭祀已有至少六十年歷史了,這表明這一香會(huì)組織的長(zhǎng)期性與相對(duì)穩(wěn)定性。在趙老師介紹的基礎(chǔ)上,工作坊同仁們提出的問題集中于香會(huì)成員的旗民身份,主要有三個(gè):第一,“三關(guān)內(nèi)外”的三關(guān)是什么?崇文門稅關(guān)為我們所熟知,是否在康熙年間作為內(nèi)外城分界的前三門(崇文門、正陽門與宣武門)全都有類似的關(guān)卡?第二,“大宛二縣”是否對(duì)內(nèi)城旗人有管轄權(quán)?如果大宛二縣不能管轄內(nèi)城旗人的話,那么他們?yōu)楹巫苑Q“二縣眾善”?第三,無論是作為衙署還是作為地名的“都察院”,都位于康熙時(shí)期旗人的專屬居住地——內(nèi)城之中,如果香會(huì)成員的確住在都察院附近的話,這是否意味他們大多以旗人為主呢?那他們?yōu)楹尾晦o辛苦、六十年如一日赴右安門外中頂廟進(jìn)香,而不選擇距離更近的西頂、東頂呢?抑或他們同時(shí)也在其他各頂進(jìn)香,中頂廟只是他們的圣地之一?由于此碑缺少碑陰題名,這些問題無法從碑文中得到回答,而只能寄希望于更多資料的發(fā)現(xiàn)。

讀《中頂普濟(jì)宮百子勝會(huì)碑》

《百子會(huì)碑》也是趙世瑜曾深入研究過的碑刻,并收錄于《北京東岳廟與北京泰山信仰碑刻輯錄》一書中。這通碑由正陽門外豬市口百子老會(huì)所立,趙老師發(fā)現(xiàn),其碑陰題名有正、副會(huì)首各若干人、司房管事若干人,還有某門某氏婦女140人左右,是一個(gè)普通的社區(qū)性香會(huì)組織,但卻有大學(xué)士張廷玉纂額,翰林院官吏撰文正書,可見民間信仰仍需要相當(dāng)?shù)墓俜缴首鳛橹С帧⒅緜ズ袜嵳駶M注意到,正陽門豬市口和前碑都察院離中頂廟的距離不算近(步行三小時(shí)左右),這一情況與南方似乎有所不同。廣東福建的香會(huì)多以廟為中心,由寺廟周圍的鄰里居民所構(gòu)成。用鄭振滿的話來說,廟是主人。但趙世瑜強(qiáng)調(diào),事實(shí)上,北京寺廟內(nèi)祭祀的香會(huì)仍然還是帶有鄰里性質(zhì),例如東岳廟的香會(huì)就主要分布在朝陽門前后一帶。中頂廟有其歷史發(fā)展過程,最初它也只是本村的村廟,由本村村民祭祀。隨著士大夫參與的增多,它在疏通上層關(guān)系的同時(shí),其影響力也慢慢擴(kuò)大,最終成為今天我們看到的在京城內(nèi)享有盛譽(yù)的五頂之一,同時(shí)也就吸引了村落之外的香會(huì)進(jìn)香。

《百子會(huì)碑》上的百子浮雕也引起了大家注意。碑身周圍浮雕形態(tài)各異的嬰孩,是這通碑石在形制上的突出特色。碑文中說:“其會(huì)歲以四月十八日戒壇設(shè)供、懸燈施食,延黃冠之士,拜青詞之表,搏土像嬰兒百數(shù),以貢之神。”“舉會(huì)以來神之福我者碩矣,無子者有子,有子者多子。”清初順治康熙年間,北京人口的死亡量很大,百子會(huì)所做的施食度亡、貢神求子的儀式,應(yīng)該放在這個(gè)背景下去理解。而進(jìn)入中頂廟正殿后我們發(fā)現(xiàn),直到今天,廟內(nèi)最重要(甚至幾乎是唯一)的儀式,還是俗稱“拴娃娃”的求子儀式。

讀《百子會(huì)碑》

讀后院內(nèi)臥碑

2016年出土的太仆寺街會(huì)眾所立會(huì)碑,至今仍倒臥在廟內(nèi)后院中。雖然無法看到碑陰部分,但會(huì)眾來自于內(nèi)城太仆寺街,又提及大宛二縣,則很有可能是旗人與民人交織的香會(huì)。值得注意的是,此碑因?yàn)殚L(zhǎng)期被埋在土里,較好的保留了原有的表面材質(zhì),可以看出其石質(zhì)上佳。趙世瑜介紹,北京城的漢白玉等石材多取自房山大石窩,這里從金代開始就負(fù)責(zé)紫禁城內(nèi)漢白玉的生產(chǎn),至今可以在京城各處看到大石窩的石制品,有的還留下了房山石匠的姓名。

中頂村“一統(tǒng)萬年大鼓老會(huì)”與西鐵營“馨春開路會(huì)”

臨近中午,工作坊成員與中頂廟附近兩檔香會(huì)的會(huì)首進(jìn)行了座談。會(huì)首們介紹了中頂廟廟會(huì)的興衰復(fù)建,香會(huì)的歷史、組織及其活動(dòng)等情況。

與中頂廟香會(huì)會(huì)頭們座談

工作坊眾人最關(guān)心的問題有三個(gè):

1.武會(huì)與軍隊(duì)

北京的香會(huì)有“文會(huì)”“武會(huì)”之分,前者以施舍慈善為主、后者主要是武術(shù)表演。大鼓會(huì)與開道會(huì)都屬于“武會(huì)”,而中頂廟另有一檔“德清鮮花圣會(huì)”則是文會(huì)。值得注意的是,在當(dāng)?shù)氐目谑鰝髡f中,大鼓會(huì)與開道會(huì)都與明代軍營有關(guān)。據(jù)說大鼓是明朝軍隊(duì)帶來的,原本是軍中所用戰(zhàn)鼓,鼓曲有十幾套,如今已僅剩五套。開道會(huì)表演的飛叉,過去也是屬于鐵制兵器的一種。其所在的西鐵營,原名鐵匠營,是專門為兵營打鐵的鐵匠住地。如果說歷史上,文會(huì)的會(huì)首需要有較強(qiáng)的號(hào)召力,能號(hào)召街坊鄰居、親友同好捐資舍財(cái)為香客提供服務(wù)的話,那么武會(huì)則帶有地方團(tuán)練的性質(zhì),打架械斗不僅是常事,甚至可能就是它的基本功能。這類武會(huì)是從村落或鄰里中“自然”長(zhǎng)出的青壯年武力團(tuán)體嗎?還是與北京地區(qū)駐扎的多種軍隊(duì)有關(guān)?這一問題似乎目前的香會(huì)研究還尚未涉及。

2.本村在地與遠(yuǎn)道而來

作為五頂之一,中頂廟不僅有自己本村的香會(huì),也吸引遠(yuǎn)道而來的香客們。大鼓會(huì)是本村在地的香會(huì),其成員都是中頂村民。“我們這兒的鼓,外村人不會(huì)打,過去也絕不外傳,中頂村的就是中頂村的”。相應(yīng)的,開道會(huì)是西鐵營村自己的香會(huì)、鮮花圣會(huì)則為釋迦寺村所有。它們之所以都把自己視為中頂廟的香會(huì),是因?yàn)檫@中頂、釋迦與西鐵營三個(gè)自然村,目前都屬于西鐵營大隊(duì),而中頂廟由大隊(duì)負(fù)責(zé)管理。每屆廟會(huì)之時(shí)(清代是四月十八,現(xiàn)在是六月初一),其它各處香會(huì)紛至沓來,其中在神前表演的武會(huì)多為其它村落的“本村在地”之會(huì)。據(jù)說歷史上豐臺(tái)十八村共有十八檔有名的武會(huì),中頂廟會(huì)時(shí)他們各自代表本村在娘娘面前表演比武。然而鄭振滿特別強(qiáng)調(diào),《甲子會(huì)碑》、《百子會(huì)碑》與太仆寺會(huì)碑所呈現(xiàn)的香會(huì)卻與這類武會(huì)有顯著不同。以百子圣會(huì)為例,它重在設(shè)醮進(jìn)貢,會(huì)眾人數(shù)眾多且多為女性,顯然不一定來自于某一小范圍的街區(qū)或村落。文會(huì)與武會(huì)的區(qū)別不僅在于進(jìn)香祭祀的儀式方式不同,還在于其內(nèi)在組織機(jī)制和空間結(jié)構(gòu)亦不相同。

3.廟的空間界限

文武香會(huì)的空間結(jié)構(gòu),可能也與中頂廟的空間界限有關(guān)。

寺廟大殿與院落是舉行儀式的主要空間,我們有理由相信,例如百子會(huì)所做的戒壇設(shè)供、懸燈施食,延黃冠之士、拜青詞之表的儀式,是在廟內(nèi)大殿及其前院中進(jìn)行的。在民國時(shí)期,廟內(nèi)空間由道士負(fù)責(zé),可惜“小老道”抽大煙,賣掉了大量廟產(chǎn),造成了中頂廟的衰敗。

山門的空地每屆廟會(huì)之期便成為市場(chǎng),不僅本村村民擺攤賣東西,“趕趟兒的”(北京話稱呼專門趕廟會(huì)做買賣的商人)也聞風(fēng)而來,捏糖人兒、賣玩意兒的擠滿了廟外的大街。這塊地方與寺廟一起,共同構(gòu)成了“廟會(huì)”的空間。本村的“老都管”是這一空間的負(fù)責(zé)人,廟會(huì)期間進(jìn)香收錢、香會(huì)管飯,安排表演秩序、協(xié)調(diào)擺攤地點(diǎn)等諸多事宜,都由老都管出面組織協(xié)調(diào)。

然而寺廟空間的界限卻還不僅限于此,會(huì)頭們介紹,在中頂廟南(今鐵道南)、北(祖家莊)原來有一座回香亭,距離中頂廟大約一里地左右,舊時(shí)燒香人先在中頂廟進(jìn)香,走時(shí)要在回香亭再燒一次香。兩座回香亭與中頂廟所形成的這片三角形區(qū)域,圍出了中頂廟作為圣地的空間界限,也就是通過巡游系統(tǒng)而形成的空間范圍,其內(nèi)部會(huì)有種種利益糾葛。但這一空間界限從何而來?它的意義何在?會(huì)頭們似乎也無法回答,但或許正提醒了我們某些更深層次的問題。

10月17日下午:西頂廟

午飯后,工作坊同仁乘車前往海淀區(qū)的西頂廟。西頂廟舊址為明正德朝創(chuàng)建的嘉祥觀,萬歷年間更名為“護(hù)國洪慈宮”,清康熙五十一年更名廣仁宮。數(shù)年前,西頂廟重修后恢復(fù)為宗教活動(dòng)場(chǎng)所,大致仍保留原有的三進(jìn)格局,前殿建筑雖存,但尚未維修,現(xiàn)在產(chǎn)權(quán)與西頂廟分開。大殿基本維持原狀,殿前石碑兩通。大殿后新建會(huì)議室,重修時(shí)從地下掘出的數(shù)通石碑,有的立在后殿殿前,有的趺座與碑首置于竹林之中。

時(shí)值九月初一,但西頂廟內(nèi)香客游人都很少,工作坊諸人在讀碑之余,借廟內(nèi)一方靜地暢聊討論。

西頂廟內(nèi)的討論

太監(jiān)、旗人與女性

碑刻題名仍然是眾人關(guān)注的焦點(diǎn)。大家注意到,明代西頂廟捐資題名者中太監(jiān)眾多,這也是明代北京寺廟的典型特征。以往學(xué)者已經(jīng)注意到,太監(jiān)這一群體在現(xiàn)實(shí)社會(huì)系統(tǒng)中沒有位置,尤其是缺乏后人祭祀,因此只能在信仰系統(tǒng)中才能找到歸屬,這是太監(jiān)熱衷于修廟的重要原因。而明代太監(jiān)修廟可能還有與清代不一樣的地方。明代太監(jiān)并非都是來自社會(huì)底層,例如安南、朝鮮都有宗室在明為質(zhì)子,后成為太監(jiān)首領(lǐng)。這些位高權(quán)重的太監(jiān)與高級(jí)道士和官僚私交甚密,他們所修的寺廟不僅是養(yǎng)老之地與死后寄托,更是社會(huì)交往與權(quán)力交易的中心。與之相比,清代碑刻上則明顯多有旗人與女性的題名。以數(shù)字為名是典型的旗人命名特征,對(duì)此現(xiàn)象有幾種不同的解釋。邱源媛提醒大家,即使碑陰題名看似完全是漢人名字,也不能證明所記名者不是旗人。絕大部分漢軍旗人都是漢人名字,此外,她從清代檔案中還發(fā)現(xiàn),不少旗人有兩個(gè)名字,在旗籍登記時(shí)用旗名,但需要處理社會(huì)性事務(wù)時(shí)則常使用漢名,這樣便于身份轉(zhuǎn)移,獲得旗-民兩方面的利益。女性信眾的大量出現(xiàn)也是清代西頂廟碑的一大特色,這或許與清代旗人女性在家庭中的地位較高有關(guān),邱源媛說,清代戶口冊(cè)中有相當(dāng)數(shù)量的戶主就是家里的年長(zhǎng)女性。鞠熙指出,或許這一現(xiàn)象也與旗人婚姻制度有關(guān),當(dāng)時(shí)民人女子可以嫁給旗人,但旗人女子不能嫁給民人,加上選秀進(jìn)入內(nèi)廷與王府的宮女要25歲才能出宮離府,這都造成大量旗人女性難以出嫁。無法出嫁的女性和沒有后代的太監(jiān)一樣,在倫理制度中沒有一席之地,寺廟也為她們提供了歸宿與慰藉。因此,北京不僅多有女性住持的“家廟”,也多有女性組成香會(huì)長(zhǎng)途進(jìn)香。無論是成為尼僧,還是進(jìn)香成功,女性的社會(huì)身份都會(huì)因此有一定的提升,從此可以用類似于男子的身份處理社會(huì)性事務(wù)。

宮廷與寺廟

明清兩代的京城寺廟常見太監(jiān)活動(dòng)的身影,這從側(cè)面反映出皇室內(nèi)廷與城市寺廟的密切聯(lián)系。鞠熙提到,明代晚期和清代前期在北京大行其道的寶卷中,很多與皇宮后妃與太監(jiān)有關(guān),甚至有學(xué)者發(fā)現(xiàn)有的寶卷就是在內(nèi)經(jīng)廠刊印發(fā)行的。諸如西大乘教、弘陽教與明代宮廷的關(guān)系也已有不少研究。除此之外,明代皇家替僧與香火院的制度都使得皇室成員及太監(jiān)成為修建與捐贈(zèng)寺廟的主要力量,這到了清代逐漸演化成《紅樓夢(mèng)》里所說的“家廟”。邱源媛補(bǔ)充了清代的情況,清代旗人不許經(jīng)商,但內(nèi)務(wù)府情況不同,云貴的銅、錫、林木,長(zhǎng)蘆等大型鹽場(chǎng),恰克圖的皮毛,新疆的玉石,這些貿(mào)易活動(dòng)中都有內(nèi)務(wù)府的投資與經(jīng)營。北京寺廟也是內(nèi)務(wù)府投資之一,例如北京城里、承德避暑山莊的佛像,每隔幾年就由六部出錢,內(nèi)務(wù)府負(fù)責(zé)鍍金。中頂廟所在地區(qū)就曾歸內(nèi)務(wù)府奉宸苑管理,這意味著康熙與乾隆時(shí)期的修廟之舉可能同時(shí)也是內(nèi)務(wù)府經(jīng)營寺廟的一部分。西頂也許也有類似情況。內(nèi)務(wù)府負(fù)責(zé)修廟時(shí),如果錢從六部出,就很有可能存在將國家的錢轉(zhuǎn)移到皇帝腰包的行為,或者通過寺廟來連接各種力量。

“社”與“會(huì)”

西頂廟碑現(xiàn)在已知的石碑大約有近二十通,其中絕大部分是香會(huì)立碑。香客們?yōu)楹我M成香會(huì)?如果僅僅是為了求神保佑的話,他們?yōu)楹我扇∵@種組織化的形式,并努力維持這一組織的長(zhǎng)期穩(wěn)定性?鄭振滿提醒我們,一定要思考“會(huì)”的內(nèi)在邏輯,是否正是通過組成香會(huì)并共同進(jìn)香,人們形成了穩(wěn)定的社會(huì)組織,于是有能力處理在地性的社區(qū)事務(wù)。用顧頡剛先生在1928年《妙峰山的香會(huì)》一文中提出的概念來說,就是“固定的社”與“流動(dòng)的會(huì)”之間是什么關(guān)系?鞠熙以自己對(duì)北京內(nèi)城碑刻的研究經(jīng)驗(yàn)來說,在內(nèi)城寺廟中捐資立碑的香會(huì)中,幾乎看不到類似臺(tái)南土地公會(huì)、泉州鋪境或南方社廟一類有明確邊界的鄰里祭祀組織。這些香會(huì)有一定的地域性,但邊界不明顯。其成員間除了共同捐資并舉行儀式外,常見同行、同僚甚至金融關(guān)系(在固定錢鋪中換錢并交稅的商人聯(lián)盟),反而比較少見專門協(xié)調(diào)處理社區(qū)公共事務(wù)如防火、治安的香會(huì)。

鄭振滿強(qiáng)調(diào),康熙九年《西頂會(huì)碑》中說:京城香會(huì)甲天下,西頂?shù)臅?huì)又是整個(gè)北京城中最興盛的。這句話大有文章。至少表明進(jìn)香走會(huì)是北京市民非常重要的生活方式,而這種香會(huì)是流動(dòng)性而不是在地性的。一個(gè)流動(dòng)的香會(huì)長(zhǎng)期堅(jiān)持下去,完成一個(gè)周期后就有資格立碑,把長(zhǎng)期走會(huì)的成員名字刻在上面,表示他們獲得一種資格和身份,那么這個(gè)身份的意義到底是什么?也許是群眾可以通過這種方式尋租?香會(huì)是一個(gè)平臺(tái),通過走會(huì)與立碑,香客們可以和方方面面掌握各種權(quán)力的人建立聯(lián)系,不僅是同一個(gè)香會(huì)里的成員,也包括寺廟中活動(dòng)著的其他人。歸根到底,中國社會(huì)科學(xué)研究中最重要的兩個(gè)概念,一個(gè)是“社”,一個(gè)是“會(huì)”。我們?cè)诒本┫銜?huì)碑上常見的是跨地域的聯(lián)合,即使有地域范圍,這個(gè)范圍也相對(duì)很廣。并且不是該地區(qū)所有人都參加,而只有一個(gè)地區(qū)的若干代表參與,這與“社”的邏輯是不同的。劉志偉補(bǔ)充到,南方的“社”很明顯,而北方則看到很多的“會(huì)”,但實(shí)際上兩種組織形式在南北方都是并存的。這種情況何時(shí)出現(xiàn)?又如何影響社會(huì)公共事務(wù)的處理?這都是需要大量基礎(chǔ)工作才能解決的問題。

手機(jī)閱讀時(shí)代的“同讀一通碑”

10月18日:西海沿岸寺廟

歷史上,北京城址幾經(jīng)變遷,最終定于永定河沖擊平原的古高粱河道上。金代修筑閘河,將高粱河水流截?cái)啵纬闪吮焙!⒅泻_@一片水域。金世宗在水邊營造宮殿苑囿,這奠定了北京城內(nèi)水景的基礎(chǔ)輪廓,并成為后來元大都選址與城市設(shè)計(jì)的重要依據(jù)。元代郭守敬引玉泉水以通舟,積水潭一帶“汪洋如海”,故稱“海子”,這也是都城內(nèi)的漕運(yùn)碼頭,圍繞碼頭形成了元大都主要的商業(yè)中心。到通惠河建設(shè)完工后,海子的漕運(yùn)功能逐步被取代,明初時(shí)完全被廢棄,由此形成了我們今日所見的西海與什剎海。

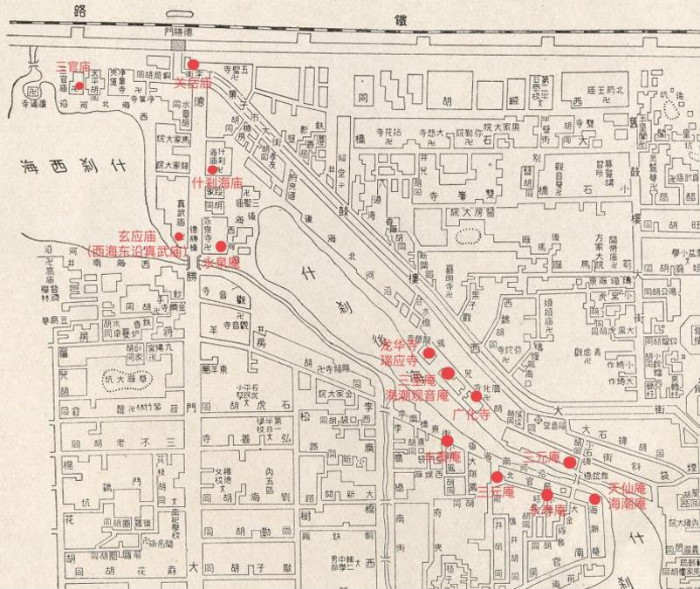

明清時(shí)期,西海與什剎海地區(qū)是北京內(nèi)城唯一一處位于宮苑之外的大規(guī)模水體,水邊寺廟林立、形態(tài)豐富,“什剎”之名正是這一情況的反映。本次調(diào)研沿西海河沿環(huán)形一圈,大體路線如下:上午沿三官廟——玄應(yīng)廟(西海東沿真武廟)——永泉庵——十剎海廟——關(guān)岳廟——龍華寺——瑞應(yīng)寺——三圣庵——海潮觀音庵——廣化寺線路走訪;下午探尋三元庵——天仙庵——海潮庵——永壽庵——三元庵——豐泰庵一線。這些寺廟今日大多已成民居,不僅建筑面目全非,居住者亦已屢次騰換變遷。在一一探訪這些寺廟遺跡的過程中,工作坊成員們討論了如下問題。

10月18日探訪寺廟(以1937年北京城圖為底圖)

10月18日探訪寺廟(以2020年遙感衛(wèi)星圖為底圖)

送亡儀式與孤魂野鬼

西海沿岸曾是北京市民葬禮中最重要的“送三”之處。常人春回憶,民國時(shí)期北京內(nèi)城的送亡焚庫處,大多集中在什剎海、積水潭附近。這不僅因?yàn)椤包S泉”被認(rèn)為由水道入口,也因?yàn)槲骱Q匕对谇宕駠鴷r(shí)野意盎然而少有人煙。此次踏訪的三官廟、玄應(yīng)廟、永泉庵、十剎海廟、廣化寺等多座寺廟,都有停靈暫厝、度亡送葬的功能。尤其是什剎海廟,紀(jì)昀在《閱微草堂筆記》中記載了他在廟內(nèi)親歷鬧鬼之事。眾人討論,明代厲壇的官方制度,在清代北京已經(jīng)完全廢弛,如何處理尚在人間的孤魂野鬼就成為問題。明代西海附近以私人園林而聞名,但清代以后卻出現(xiàn)大量寺廟與祭亡地,也許就與這一變化有關(guān)。這些寺廟因此而產(chǎn)生和承擔(dān)的社會(huì)功能也值得注意。

寺廟的接管及其檔案

最令工作坊學(xué)者們驚訝的是,與南方寺廟或多或少尚有香火不同,昔日“什剎”之海畔多樣且豐富的寺廟,今日僅剩廣化寺一枝獨(dú)秀。如此多的寺廟建筑成為大雜院,這暗示了京城中怎樣的國家-社會(huì)關(guān)系?要考慮這一問題可以有很多切入點(diǎn),其中寺廟產(chǎn)權(quán)與管理權(quán)的變動(dòng)可能是重要方向。例如,由明入清、清帝遜位后寺廟產(chǎn)權(quán)如何處理?趙世瑜提到,明代很多宦官所修寺廟在清代繼續(xù)由宦官接管,但從清代到民國卻產(chǎn)生了新的重要變化,民國北平市政府社會(huì)局大量介入寺廟管理,包括對(duì)寺廟產(chǎn)權(quán)的控制。新中國成立后,這一職能轉(zhuǎn)入民政系統(tǒng)與宗教系統(tǒng)共同負(fù)責(zé)。北京市檔案館和北京市佛教、道教協(xié)會(huì)中保存了豐富的寺廟檔案,可以為寺廟接管的問題提供基礎(chǔ)資料來源。

正在拆遷騰退的三官廟

王府的祠堂與家廟

如果說自明入清直至當(dāng)下,西海岸邊有什么是始終未變的,那首先應(yīng)該提到水邊聚集的宅邸與園林。此次探訪的寺廟中,關(guān)岳廟、龍華寺、瑞應(yīng)寺、廣化寺都曾經(jīng)是王府祠堂或家廟。所謂家廟,指的是“一家所有”之廟,通常是由某一富裕家庭出資興建并維持香火的寺廟。例如廣化寺在清道光年間還是禪宗十方禪林,但由于與恭親王府過從甚密,得到王府捐贈(zèng)十一頃香火地并重修全廟,清末時(shí)也被稱為恭親王府家廟。工作坊專家們更感興趣的是醇親王府祠堂,即關(guān)岳廟。它始建于清光緒十七年,是年光緒帝生父醇親王奕譞薨,但據(jù)《道咸以來朝野雜記》所記,其神主始終并未入祠,直至北洋政府時(shí)期改為關(guān)岳廟,合祀關(guān)帝、岳飛二神。大家討論的問題焦點(diǎn)在于,作為光緒帝生父,此祠堂在設(shè)計(jì)時(shí)規(guī)制如何、如何奉祀神主、其祖宗牌位又該如何處理?或許正是因?yàn)檗茸X身份的復(fù)雜,才導(dǎo)致多年來祠堂始終空置而最終改為神廟。

調(diào)查途中排隊(duì)買燒餅

(本文在寫作中得到北京師范大學(xué)社會(huì)學(xué)院碩士生葉瑋琪、本科生張喆、文學(xué)院本科生劉嘉悅的大力幫助,特此致謝!)

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司