- +1

消失6年,歸來仍是華語第一美女

原創 魚叔 獨立魚電影

在明星花式作妖上熱搜、買熱搜的今天。

最近這條熱搜,倒給人如沐春風的感覺——

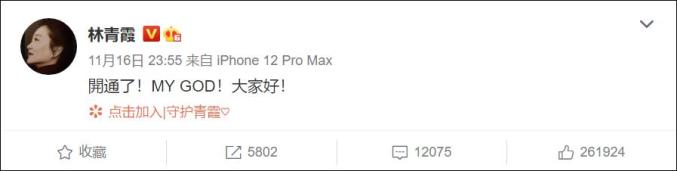

#林青霞回歸微博#

不是炒作,不是緋聞,僅僅只是發了一條微博而已:

「開通了!MY GOD!大家好!」

然后一口氣連更了好幾條。

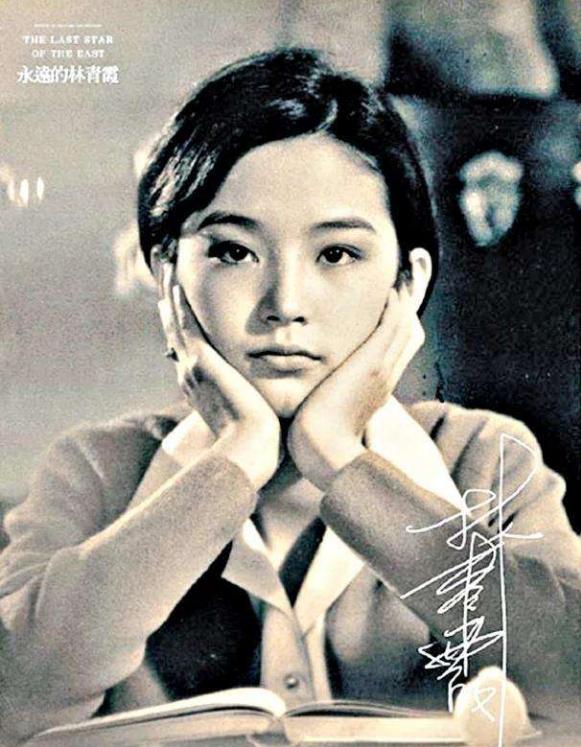

隔天在微博曬出一張舊照,驚為天人,再上熱搜。

仿佛瞬間把人拽回舊時光。

那時,微博還不是營銷陣地,更像是日記本,記錄著每日心情雜感。

林青霞還隨手點贊了一些網友的轉發。

過足癮后,凌晨三點多發了這么一條:

「我不發了,大家睡吧。」

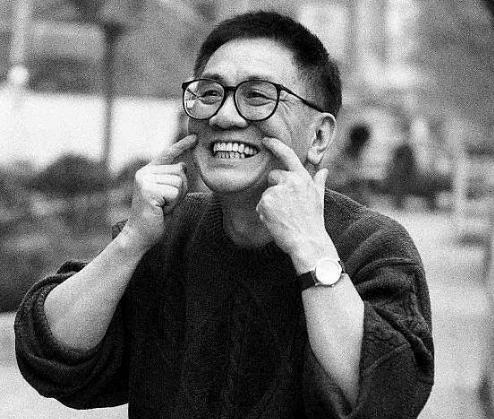

而這位可愛的姐姐,本月初剛過完66歲生日。

此次,林青霞是以「作家」的身份回歸。

因為她又出書了——《鏡前鏡后》。

相比「作家」,我們更熟悉林青霞「演員」的身份。

但其實林青霞的文字,同她的電影一樣精彩。

今天,魚叔就為你揭開女神的另一面——

「作家」林青霞。

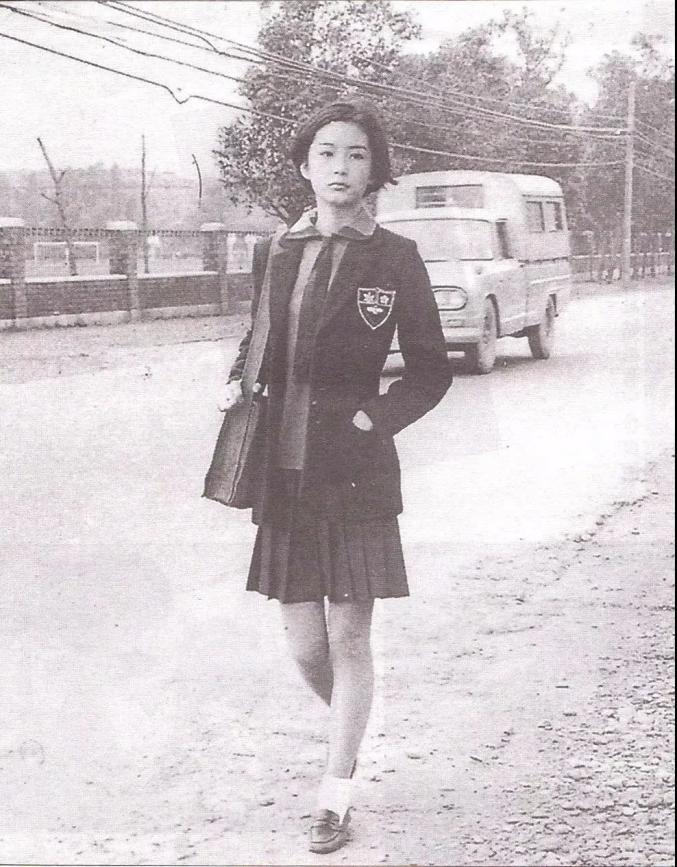

1973年,19歲的林青霞出演了電影處女作《窗外》。

她本色出演女高中生江雁容,一夜成名。

80年代,林青霞遠赴香港發展,留下了一系列經典的銀幕形象。

《笑傲江湖2:東方不敗》中的東方不敗,締造了被譽為港片五美的「青霞飲酒」瞬間;

用章詒和的話說:「穿上女裝是美女,換上男裝是帥男,沒治了。」

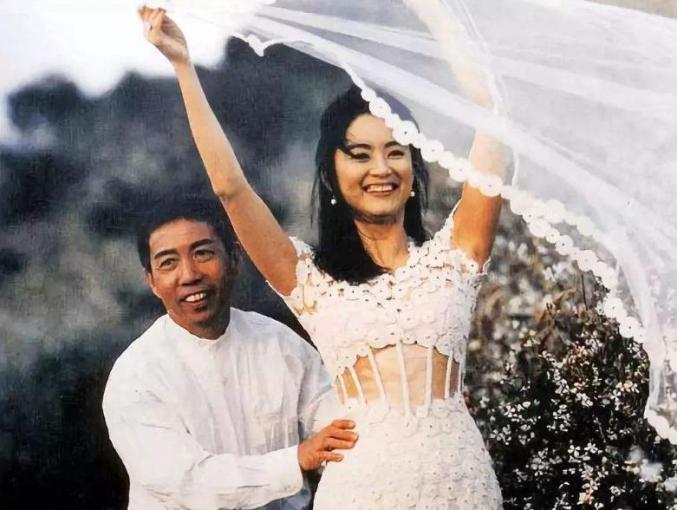

1994年,林青霞嫁給了香港商人邢李原。

隨即宣布息影,娛樂圈一片嘩然。

「拍過一百部戲,演過一百個角色,其實,林青霞最難演的是林青霞。」

婚后她選擇扮演自己,過上了相夫教子的生活。

而她與文字的結緣,來自香港作家馬家輝的一次約稿。

那一年是2004年,香港四大才子之一黃霑去世。

時任《明報》編輯的馬家輝,想請林青霞為黃霑寫一篇紀念文章。

在黃霑追思會的前兩天,她完成了這篇名為《滄海一聲笑》的文章。

文中回憶了兩人第一次見面的情景:

林青霞第一次離開臺灣,來香港宣傳電影《窗外》,在晚宴上碰見了黃霑。

她對黃霑說:「我好像變得傻傻的。」

黃霑一聽就笑了,笑得很洪亮:「這是正常的。」

林青霞把文章發給馬家輝,得到了八個字的回復:

「明天就登,一字不改。」

在那之后,林青霞的寫作熱情一發不可收拾。

一篇接一篇,文章陸續發表在了《明報》《文匯報》《南方周末》《新民晚報》等刊物上。

一時間,「作家」林青霞聲名大噪。

60歲生日,出版了第二本書《云去云來》。

66歲生日,出版了第三本書《鏡前鏡后》。

瓊瑤曾這樣評價林青霞的文章:

「沒有華麗的辭藻,沒有夸張的描寫,只是自然而然的。」

這也正是林青霞的文字迷人的地方。

寫作時完全放下明星身段,純粹作為一個記錄者。

然后這些文章,反過來又塑造了一個與演員截然不同的作家林青霞。

林青霞記得林燕妮(香港著名作家)說過的一句話:「文章是腦子在演戲。」

所以林青霞認為:

「我的寫作過程不過是換一種形式演戲罷了:戲是我的文章,攝影機是我的筆,導演是我的腦子。」

「不要叫我大美人,不要叫我大明星,我現在是作家。」

所以,身為作家的林青霞,到底都寫了些什么?

寫自己的私情秘事,寫電影的幕后花絮,寫身邊的至親友朋。

用今天的話講,如果林青霞開公眾號,她筆下的這些非虛構故事,篇篇都會是10w+的爆文。

一件件來,先說私情秘事。

林青霞寫自己是如何被《窗外》劇組選中的。

那年十七,林青霞大專聯考落榜。

她們沒有答應也沒有拒絕,而是留了男人的名片。

后來兩人實在無聊,就打了電話過去。

不過前提是,「我們剛高中畢業只能演學生。」

有部電影正好在招學生演員,兩人都被選中。

這部導演的導演郁正春,帶著合同上門。

因為林青霞還未成年,所以母親代她簽下人生第一份片約,片酬一萬新臺幣。

沒錯,這部電影就是《窗外》。

原本夢想著成為空姐的林青霞,就這樣誤打誤撞進入演藝圈。

回憶起這個改變人生的節點,林青霞這樣寫道:

「世人說人生如戲,戲如人生,真實人生這場戲,比虛構的劇情更富有戲劇性。」

成為演員后,自然就有寫不完的幕后花絮。

19歲的《窗外》,是一生中最快樂的時光。

片中有場親熱戲,她不想讓張俐仁看到。

可張俐仁偏要看,不顧危險爬墻也要偷看。

林青霞不肯演,導演只好把張俐仁關進了小黑屋。

22歲拍攝《八百壯士》,用昏迷換來第一個影后。

片中林青霞飾演的楊惠敏,有一場渡河送旗的重頭戲。

上岸后整個人凍得直哆嗦。

副導演讓她趕緊到火堆邊取暖,還給她遞了一瓶酒。

沒喝幾口,林青霞還是昏倒了。

這種拼命三郎的精神,換來了第一座影后獎杯——1976年亞洲影展最佳女主角獎。

38歲拍《新龍門客棧》,哭了大半個中國。

在敦煌拍攝時,林青霞的眼睛被竹箭劃傷。

于是,立刻趕回香港治療。

她一個人乘飛機先從敦煌飛蘭州,再從蘭州轉機回香港。

這一路都把臉埋在帽子里,偷偷流淚。

后來被醫生告知:那道白線,是眼膜裂開了,好在治療及時。

因為這件事,林青霞心有余悸,至今沒看過《新龍門客棧》。

40歲拍攝《東邪西毒》,完成了一次沒有劇本的表演。

林青霞想在開機前做做功課,就跟導演王家衛要劇本。

林青霞軟磨硬泡,把他被逼得沒轍,才拿到了劇本。

誰知開機后,完全不按劇本來。

她原先很是不解,直到寫作后才漸漸體會到導演的苦心:

「攝影機對導演來說,就好比他手上的一支筆,他要下了筆之后才知道戲怎么走下去才是最好的。」

正因如此,林青霞筆下最精彩的故事,當然還是關于身邊的友人。

林青霞寫過張國榮、鄧麗君、李菁、瓊瑤、蔣勛、張叔平、施南生、三毛…

這些人物稿件勝在一點,獨家。

皆是鮮為人知的圈中秘事。

林青霞無意籠統地去寫這些人的生平,而是著墨于相處中的那些小事。

細膩的心思搭配親和的筆觸。

寫到友情,含蓄不露;寫到生死離別,則哀而不傷。

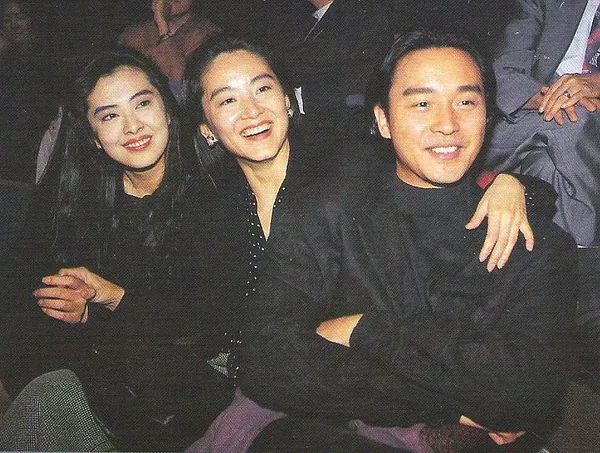

林青霞寫張國榮。

兩人成為好友,是在一起拍《東邪西毒》時。

她一聽這話就哭了。

他則趕忙安慰:「我會對你好的。」

2003年3月,林青霞,施南生,張國榮三人一起去看電影《紐約風云》。

電影結束,回去路上,林青霞覺察張國榮狀態不對勁。

問了施南生,才判斷他也許是患了憂郁癥。

林青霞本想安排張國榮接受心理治療,可因為彼時正值非典肆虐,便暫擱置。

林青霞為此十分自責。

此后她再住文華酒店,總要避開快船廊。

因為張國榮生前常約她在那聊天:

「我極力地集中精神,腦子里浮現的卻是國榮在這兒,在我對面跟我說的話:青霞,不要再拍戲了,也不要打太多麻將…」

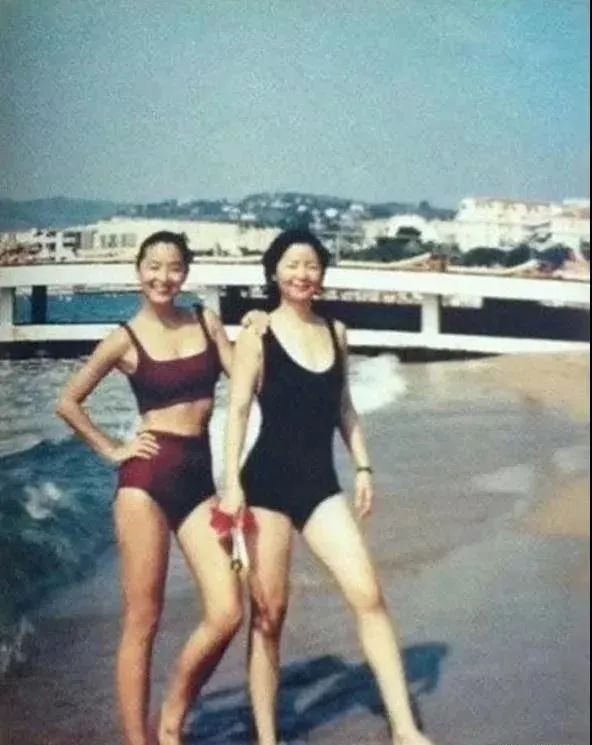

林青霞寫鄧麗君。

1990年兩人同游巴黎,在回港的飛機上,林青霞問她:「你孤身在外,不感到寂寞嗎?」

鄧麗君回答:「算命的說我命中注定要離鄉別井,這樣比較好。」

四年后,林青霞想把婚禮的花球拋給鄧麗君,可她不在現場。

后來兩人通電話,鄧麗君說:「我在清邁,我有一套紅寶石的首飾送給你。」

那是兩人最后一次說話。

第二年,鄧麗君因病去世。

「奇妙的是,在夢里,世人都以為她去了天國,唯獨我知道她還在人間。」

1998年秋天,林青霞、嚴浩、三毛一起吃飯。

三毛喝多了,回家后在樓梯上摔了一跤,斷了肋骨,肺也穿破了。

后來林青霞去看望她,只見她在病床上坐定,對她朗讀起了8年前的《滾滾紅塵》劇本。

「相信不會有人有我這樣讀劇本的經驗。」

多虧了三毛的劇本,電影《滾滾紅塵》橫掃了當年的金馬獎。

12提7中,林青霞也收獲了演藝生涯唯一一座金馬影后獎杯。

「當我在臺上領獎時,真想請她(三毛)上臺跟我一起分享這個榮譽,可是我沒有這么做。這個遺憾一直到了二十年后的今天,還存在我的心里。」

1965年,17歲的李菁就憑借電影《魚美人》成為了亞洲影后。

1975年,她在晚宴第一次見到李菁。

「這次我還是怯生生沒敢望她,同在一個飯桌上我們卻沒有交談。」

90年代林青霞長居香港后,再聽到李菁的消息,都是諸如「她電影拍垮了」「她炒期指賠光了」「她到處借錢」之類的。

「有錢嘛穿高跟鞋,沒錢就穿平底鞋啰。」

李菁去世后,林青霞追憶她的方式,是再看一遍李菁的成名作《魚美人》——

「我獨自哀悼,追憶她的似水年華,余音裊裊,無限惋惜。」

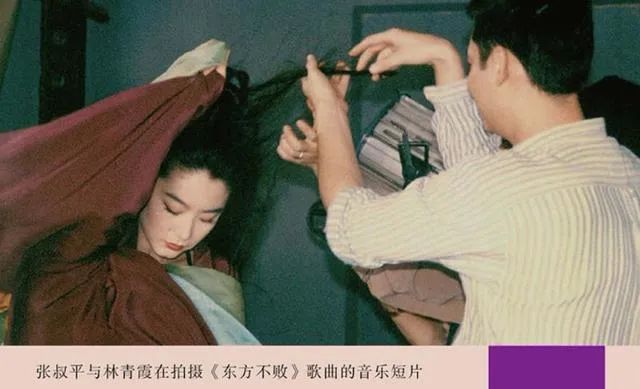

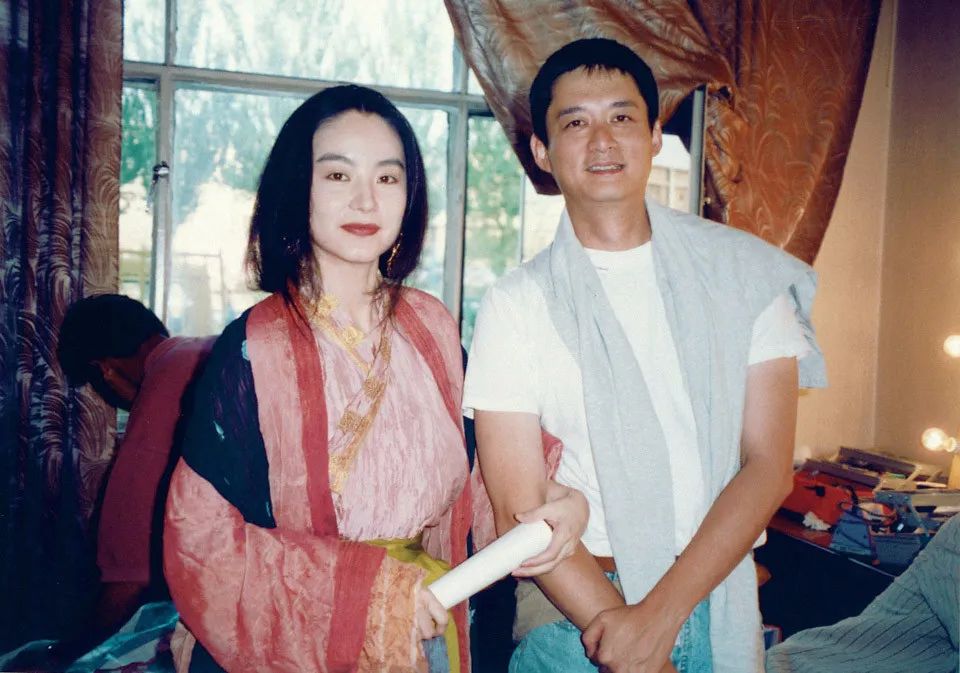

張叔平是她最親近的男性朋友。

此后林青霞幾乎所有的電影造型都出自張叔平之手。

包括三本書的設計,屋內的裝潢,也由他操刀。

「我跟叔平無話不談,最開心的事與他分享,痛苦悲傷時對著他流淚,他的反應也另類。」

「與他相知相識是前世修來的。」

以上種種,不過林青霞所寫的一角。

對比同時代的其他香港美人,林青霞絕對是最與眾不同的一位。

然后又在皺紋爬上眼角的時候,選擇換一種身份回歸。

她用文字回顧前半生,瑣瑣細細,實實在在。

魚叔想起木心的一句話:

「歲月不饒人,我亦未曾饒過歲月。」

形容林青霞正貼切。

都說「歲月不敗美人」,其實,與容顏無關。

恰恰在于,美人無懼歲月對容顏的摧殘。

作為作家,她用文字讓自己保有活力。

林青霞在六十歲的時候,出版了《云去云來》。

章詒和曾這么形容她:

「水深水淺,云去云來,林青霞才六十,小呢。」

如今六年過去了,她用著最新的手機,玩起了「年輕人」的微博。

我們依舊可以這么說:

林青霞,小呢。

原標題:《消失6年,歸來仍是華語第一美女》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司