- +1

“我的照片就是我的證詞。”

原創 GZDOC 廣州國際紀錄片節 收錄于話題#紅棉醬說8個

一時間,沖突核心地區納卡尸橫遍野,無數平民流離失所。

幾天前,印度與巴基斯坦也在克什米爾地區爆發大規模炮戰……

雖然身處安寧,但戰爭其實離我們并不遙遠。

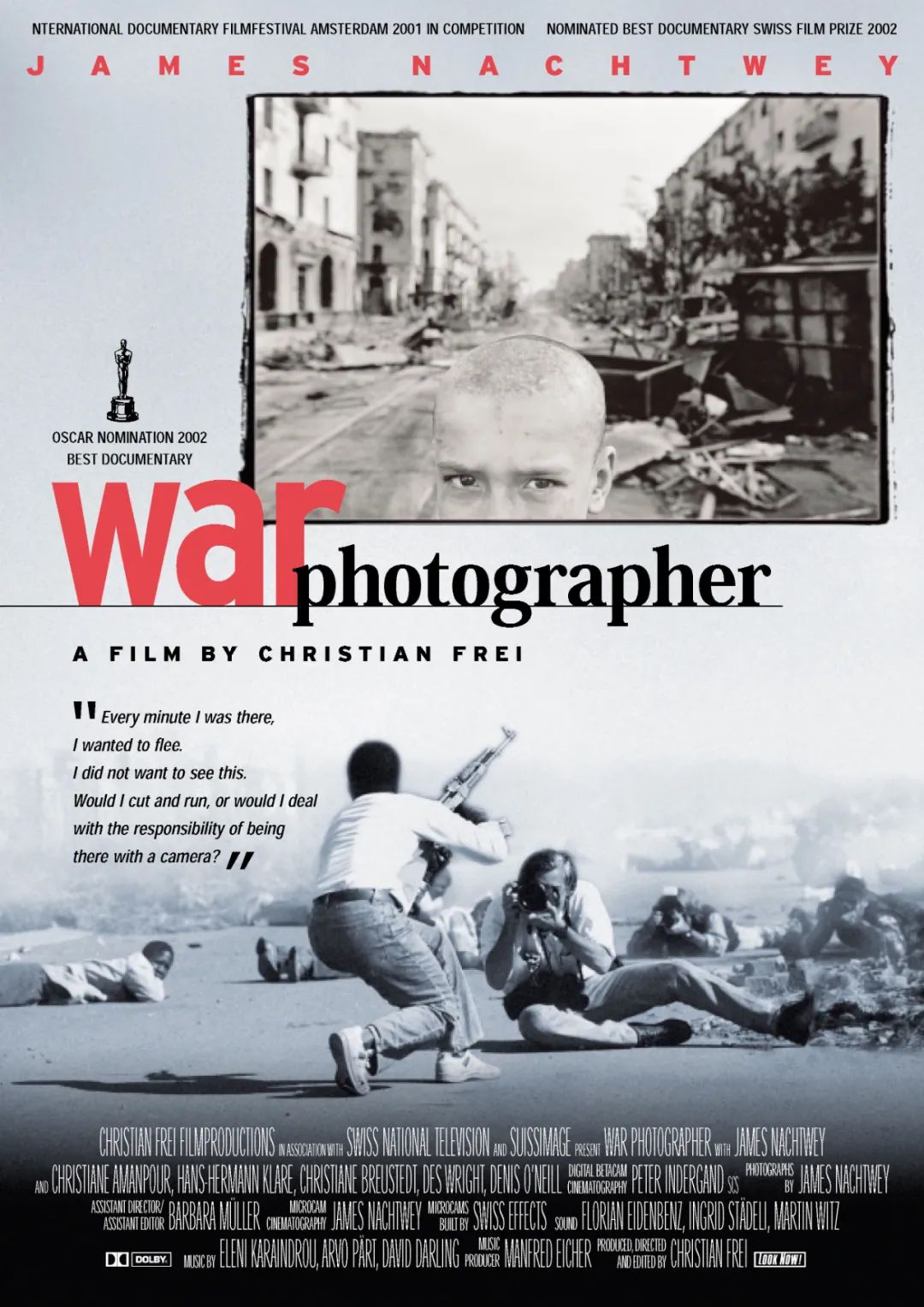

周一,我們推送了講述著名戰地記者羅伯特·菲斯克生平的《這不是一部電影》。今天我們要推薦的影片仍是同樣的主題,紀錄片《戰地攝影師》曾獲得2002年奧斯卡最佳紀錄長片提名,主人公詹姆斯·納赫特韋和菲斯克一樣,也是常年奔走在戰爭一線的“平民英雄”。

War Photographer

導演:Christian Frei

制片國家/地區:瑞士

本片曾獲第74屆奧斯卡金像獎最佳紀錄長片(提名)

■ 代表作品《戰地攝影師》(2002)、《巴米揚大佛》(2005)、《太空旅行》(2009)、《紐約不眠夜》(2014)

弗雷現為瑞士電影學院院長,被譽為國際上最具原創與開拓精神的“現時報道者”。

導演克里斯蒂安·弗雷用兩年時間跟蹤拍攝納赫特韋,將一部特制的小攝像機固定在他的相機上,我們可以從“第一人稱”視角看到這位攝影師是如何工作的。

正是勇敢和精準使納赫特韋成為現代戰爭最重要見證者。

《戰地攝影師》預告片

科索沃

沒有想象中的硝煙和混亂,只有燃燒的草垛、房屋和破碎的相框。

《戰地攝影師》的開篇和納赫特韋本人一樣,平靜、沉默。

但戰場上,看不到鮮花和掌聲,只有無盡的葬禮和墳墓。

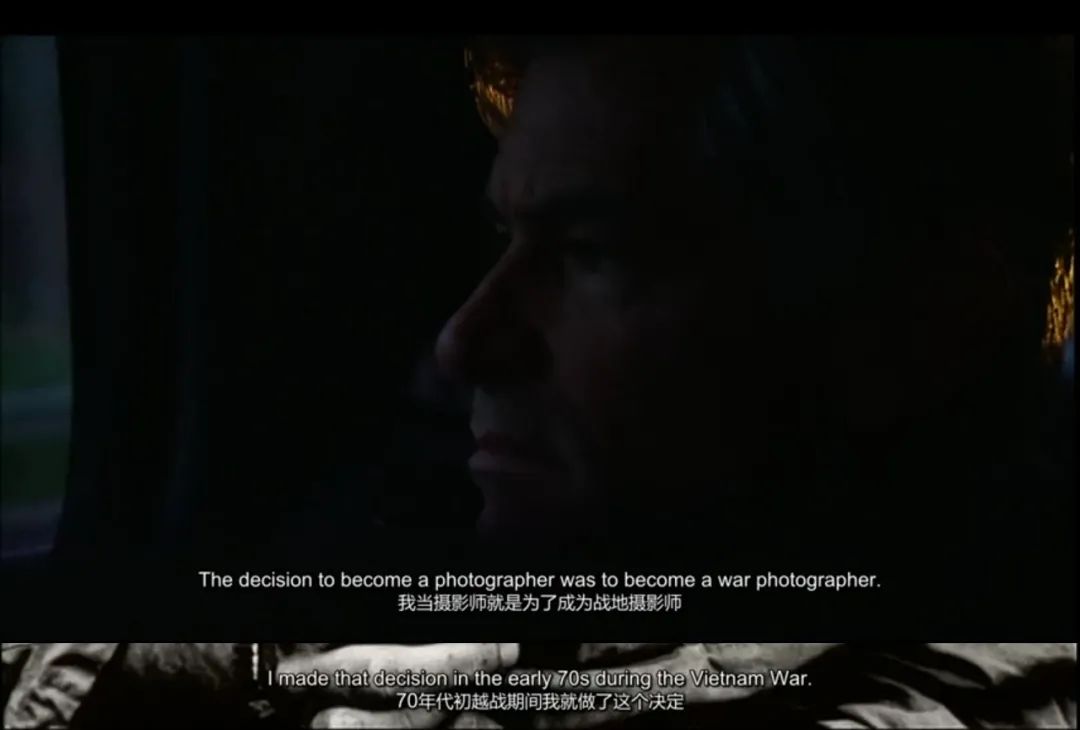

“我當攝影師就是為了成為戰地攝影師。”對待悲傷,納赫特韋早有心理準備。

“他們知道自己是某種不公和不必要暴力事件的受害者”,可是沒有辦法說出來。

納赫特韋舉起相機對著這些痛苦的臉,用照片替他們發聲。

盧旺達

納赫特韋幾乎不會表露情緒,也極少談起自己的感受,除了提到盧旺達。

“我感覺就像坐著快速電梯墜入地獄。”

1994年,盧旺達大屠殺的慘狀讓他印象深刻,但戰爭后的地獄往往更觸目驚心。

屠殺結束后,因害怕被報復,許多胡圖族人逃亡鄰國。然而沒過過久,鄰國又爆發了霍亂。

納赫特韋也去了那里拍攝,他意識到,自己相機里那些痛苦扭曲的臉,“很可能就是一周前犯下屠殺罪行的人”。

「荒誕」的最大可能在戰爭中展露無疑,甚至找不到一種“正確的”情緒來應對。

然而常年在“人間地獄”穿梭并沒有讓納赫特韋變得偏執,相反,他是沒有改變的極少數人之一。

影片中,一名德國編輯說起一次與納赫特韋合作,當時剛剛見過戰爭慘烈的他要跟同事去喝酒才能平復心情,而納赫特韋只喝了兩杯白開水就去睡覺了,第二天依然早起獨自去拍攝。

納赫特韋也從不會主動提起自己的驚險經歷,因為他不想讓人們覺得自己在拿別人的苦難炫耀。

永遠保持冷靜、沉默,納赫特韋像戰場上的一片云,靜靜地俯瞰真實。

印尼

“某種程度上說,這個行業有點病態。”德萊特也是一名戰地攝影師。

但納赫特韋不是,他從不袖手旁觀。

在印尼,德萊特講述工作中的納赫特韋:當時一群暴徒剛剛殺死對立家族的三個人,正在追殺第四個,也就是照片中的這個男人,納赫特韋全程跟拍。

暴徒們追打這個可憐人,像玩弄一個玩偶。而為了求他們不要殺人,納赫特韋下跪了三次。

然而文明和同情心是戰場上最罕見的東西,男人死后,納赫特韋長跪不起。

良知,讓納赫特韋成為“偉大”。

紐約

“現在要讓公眾關心更嚴峻的問題,越來越難了。這個社會對娛樂、名人和時尚愈加著迷。”

嚴肅媒體的頹勢讓納赫特韋有些失落,并非因為自己得到的關注少了,而是擔心人們不再深度思考,不再關心真實。

并不是一切都以利益為目的。戰地攝影師存在的意義即是反映災難,提醒世人警惕。

成名后,納赫特韋會帶著照片在紐約這樣的大都市展覽,盡自己的力量喚起民眾對苦難的關注與反思。

2000年左右,納赫特韋開始關注貧困問題。照片中的男子在醉酒時被火車碾斷手腳,頑強地活下來后,他和家人還是只能生活在鐵軌旁。

為了成為戰地攝影師,納赫特韋也做了很多犧牲。他不能擁有安穩的家庭,數次受重傷,看著同伴在自己面前被槍殺,常常感到孤獨,還經受著長期的自我懷疑——

“我是以他人的磨難謀生的嗎?”

這個“副作用”,連納赫特韋也躲不開。

這個納赫特韋的“笨辦法”,也讓他始終保持純凈如一。

紅棉醬有話說:

紀錄片《戰地攝影師》是GZDOC 2020金紅棉影展擬展映影片,在12月,你將有可能在影展見到它!

原標題:《"我的照片就是我的證詞。”》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司