- +1

從孟光、顧炳鑫等個案研究,見證上海美院半個世紀的“足跡”

11月17日,《上美·足跡》叢書發布會在上海大學舉行,叢書以孟光、顧炳鑫、韓和平、廖炯模、張自申、章永浩等上海大學上海美術學院早期發展過程中代表性的老教授個案研究為主,以點帶面,回顧并見證了上海美院歷史和他們自己的藝術歷程。

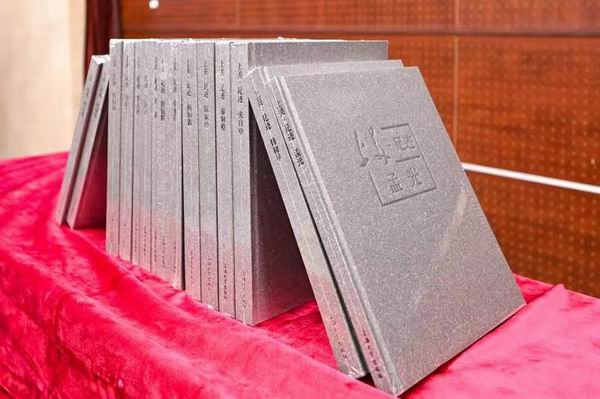

發布會發布了已出版系列叢書首批15本,涵括國畫、油畫、版畫、雕塑、設計學等多個專業,涉及的15位上美藝術家或家屬代表出席了發布會,從他們的口中也讀到了上海美術教育的歷史,而他們本身也是歷史組成的一部分。

《上美·足跡》叢書發布會,坐者為部分老教授或家屬,后排為部分編纂者

提起上海大學上海美術學院的歷史,要追溯到1959年3月5日,上海中國畫院(籌)在淮海中路1413號(原鴻英圖書館,今徐匯藝術館)二樓附設中等美術學校正式成立,而后按照“美術教育應與畫院分離”的思路,上海中國畫院所附設的中等美術學校改組為上海市美術學校,當年暑假后,校址遷往華山路1448號幸福村,正式掛牌“上海市美術學校”。這是劉海粟的上海美術專科學校(南京藝術學院前身)1952年9月調整外遷之后,新上海的第一所專業美術學校。

1961年,上海市美術學校工藝美術系同學在陜西北路校址大門內合影

從“上海市美術學校”到1984年的“上海大學美術學院”,再到2016年底,更名為有相對獨立辦學自主權的“上海大學上海美術學院”,從校址漂泊如船到“凱旋路”再到“上大路”的發展歷史,也是一個承上啟下轉型的過程。《上美·足跡》以王劼音、任意、李天祥、張自申、陳家泠、張培礎、邱瑞敏、孟光、凌啟寧、唐銳鶴、章永浩、曹有成、顧炳鑫、韓和平、廖炯模(按姓氏筆畫排序)上美教授的藝術和教育起點,力求比較完整地記錄下美術學院轉型時期的學術觀點、教學方法乃至價值觀的沖突等。全書分為藝術人生、藝術教育、藝術觀念、藝術訪談四個部分,后附作品圖版等。書中部分內容以口述歷史的方式呈現,目的是想如實客觀地記錄相關的歷史資料。

《上美·足跡》叢書

承上啟下,個人足跡串起的學院歷史

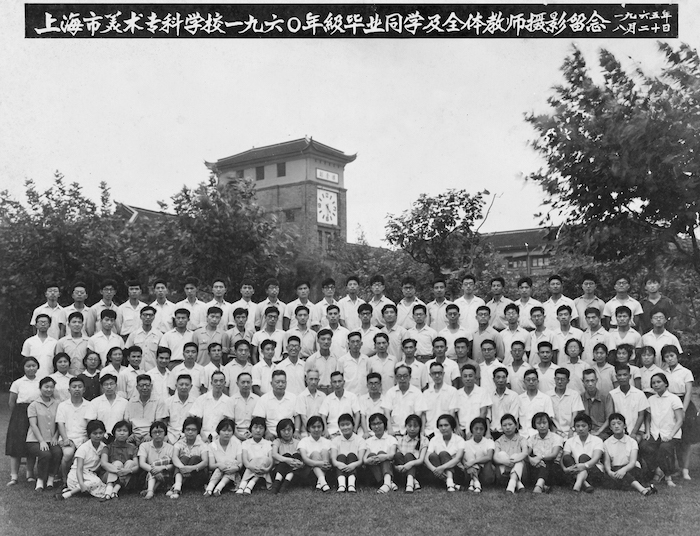

1960年9月,上海市美術學校移址陜西北路500號,升格為上海市美術專科學校。首屆本科設中國畫、油畫、雕塑、工藝美術四個系,暫時成為一所培養本科生的“專科”學校。日后,上海大學美術學院副院長張培礎就是上海市美術學校第一屆本科生,如今他也是《上美·足跡》叢書第一批出版的15位老教授之一。

1960級畢業照

據張培礎回憶,他1960年進入上海市美術學校學習,1962年畢業后入伍參軍成為一名海軍戰士,1968年復員后進入航道局做船員,并業余從事繪畫創作。1978年進入上海戲劇學院美術系做老師,與方世聰、廖炯模成為同事,后美術系轉為舞美系,張培礎在繪畫教研室任繪畫基礎課老師。1984年,上海市美術學校改建為上海大學美術學院,當時國畫系主任顧炳鑫就力邀張培礎加入國畫系,但因為種種原因,直至1994年,張培礎50歲之時,才進入上大美院國畫系任教(組織關系1998年從上戲調入上大美院),直至62歲(2006年)從上大美院副院長任上退休,卸任后學生們希望可以繼續與之交流畫畫,張培礎也就放棄了原本退休后自己畫畫的計劃,在家附近租了房子、周末時常和學生們聚在一起寫生模特,也交流各自的近況,漸漸形成了“上海美院水墨緣工作室”。張培礎說他從16歲開始就與上海美院結緣,尤其是1994年進入國畫系后,既是自己的專業,又教學相長,對自己的藝術幫助很大。

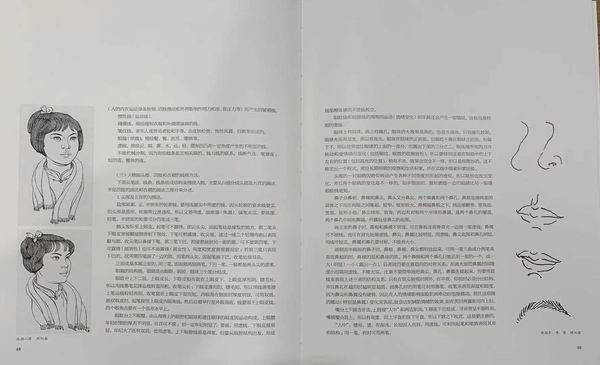

《上美·足跡》顧炳鑫內頁

《上美·足跡》張培礎內頁

與張培礎50歲才進入上大美院不同,陳家泠1963年從浙江美術學院畢業后就在上海市美術學校任教,在他看來,上海市美術學校像一條船,先后搬遷過梵皇渡路(現萬航渡路)1575號原圣約翰大學舊址韜奮樓、漕溪北路、天津路414號等多個校址。直至1983年,上海大學美術學院在凱旋路掛牌。

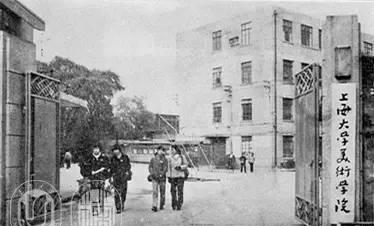

凱旋路30號大門

1984年,上海大學美術學院領導班子建立,李天祥為首任院長。當時設中國畫系、油畫系、工藝美術系(后改為設計系)、雕塑系四個系及基礎部,首任油畫系主任廖炯模生前在接受澎湃新聞采訪時曾經回憶:“1983年,我參與了上大美院的籌備,籌備從買石膏,買畫框、畫架等開始,到后來的師資的選擇,我都參與了。那時我是油畫系主任,國畫系主任是上海人民美術出版社調來的顧炳鑫,設計系主任是兒童美術出版社的任意,雕塑系主任是章永浩。從1984年開始到1997年退休,上大美院在凱旋路一個很小的中學校園里,當時條件很簡陋。”

《上美·足跡》廖炯模內頁

廖炯模提及的章永浩是上海外灘《陳毅市長像》的作者,也是新中國第一代雕塑家,他1955年從中央美院華東分院(今中國美術學院)雕塑系研究生畢業,師從劉開渠。1956年6月進入新成立的“中國雕塑工廠華東工作隊”(上海油雕院前身),成為該單位三人核心領導成員之一。1985年負責籌建上大美院雕塑系,并任系主任。對于凱旋路時代的上大美院,章永浩概括說“條件不好、關系好”。因為凱旋路校區很小,但做卻雕塑需要足夠的大空間,所以在籌建之初,章永浩就提出要有雕塑工作室,并在有必要時借同在凱旋路上的上海大學校部的操場和停車場搭臨時雕塑大棚,做大型雕塑,如今矗立在外灘黃浦公園內的《浦江潮》就出自于當時凱旋路的操場。

外灘黃浦公園內的城市雕塑《浦江潮》,誕生于凱旋路操場上臨時搭建的雕塑大棚

對于教學,章永浩在扎實基礎的同時,鼓勵學生多創作,多參加展覽。所以在1990年代初,上大美院雕塑系就在業界小有名氣,章永浩也一直提醒系里的專業老師,技術上可以教,但創作上不要多教,要讓學生自己的創作觀念得到抒發。同時他也覺得專業老師在教學中可以動手改作品,但不能代替;除了教專業外,更重要的是教學生正派的做人。而這些教學經驗不少都來自于章永浩的老師劉開渠。

章永浩之后,1999年,邱瑞敏調入上大美院,并擔任院長,他同時還兼上海油畫雕塑院的院長。此后,2000年11月10日,上大美院從凱旋路30號遷入上大路99號上海大學寶山校區內,但老美院的精神依舊在傳承。邱瑞敏與上大美院的緣分開始于1959年,當年他曾就讀于上海市美術學校油畫系,孟光、吳大羽、周碧初、俞云階、唐云等都是他的先生,也對邱瑞敏影響很深,“我們這一代人是承上啟下的,也是在前輩的教導下成長起來的,他們在我念書時講的話,我現在還記得、還在琢磨。我跟我的學生也是經常講上一代是怎么教育我們的,他們這種精神境界是怎么樣的,學畫學的是技巧,但最后畫的是你的人品。基礎要扎扎實實打,你的品格要在你的畫面上體現出來。”邱瑞敏說。

1965年周碧初在上海美專指導油畫系學生畢業創作

2016年12月11日,以上海大學原美術學院為基礎,掛牌成立了上海大學上海美術學院,這也為上海的美術教育打開了新的篇章。

上海大學上海美術學院掛牌

尊重歷史,經典傳承

2014年《上美?足跡項目》立項,歷經5年成書15冊,其中原上海大學美術學院院長、上海美術學院執行院長汪大偉功不可沒。在汪大偉看來,美術學院的今天,是在這套叢書中被記載的各位老師,或是沒有被記載的全體師生員工共同努力奮斗的結果,希望這套叢書能見證這段歷史并獻給在上大美院工作、學習過的全體師生。同時也衷心感謝李薇等參與叢書編撰各項工作的老師們,正是他們的全力以赴,才能有這套較為完整的成果呈現。

《上美?足跡》記錄的是一個學院的歷史和學術精神。“我們不能忘記每一位對美院的歷史發展做過貢獻的同志。落實到具體的學術工作中,他們就是學校的歷史,學校的歷史不是孤立的,也一定納入到上海美術教育的歷史文脈當中。現在編入的15位教授,就是校史的代表。尊重歷史,經典傳承也是學院一以貫之的精神。”上海美院副院長李超說。

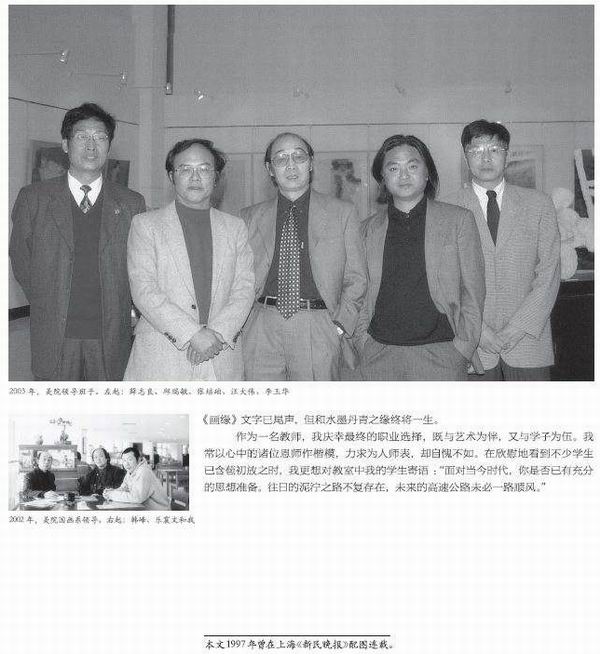

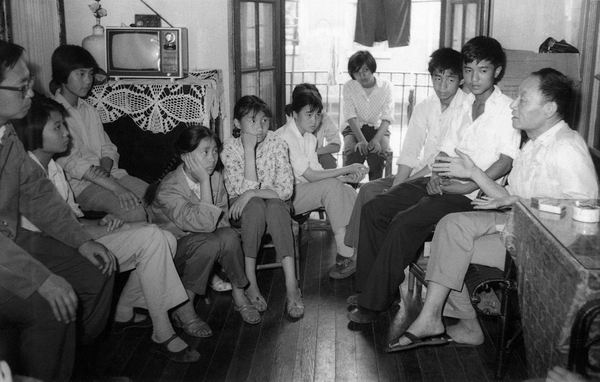

顧炳鑫與學生們

在上海美院教育的歷史轉型中,《上美?足跡》以1984年,上大美院建立為切入點,研究和編纂老先生的藝術和教育觀念,也是從他們身上汲取思想的養分,同時也“折疊”出一代美院人的記憶。如果把時間追溯到1959年,那周碧初、張充仁、吳大羽等將勾勒出一個更豐富的海派美術教育。

每位《上美·足跡》中的老先生都有屬于自己的藝術經驗和創作之路,通過叢書的出版可以了解到上海美院“從哪來”,上海美術學院今天的成就,正是建立在這些前輩學人的奉獻之上。但在經典傳承的同時,更重要的是“到哪去”,在光大海派美術教育理念,服務上海美術教育的學科建設,后來者樹立從藝與教學典范的同時,也應從中收獲“文化創新”的力量。

如今,上海美院的畢業生活躍于上海藝術領域的各行各業,但在采訪中,一些老先生也提到上海美術教育目前所面臨的問題,未來上海美院將去往何處,更是他們所惦記的。

位于上海大學寶山校區的上海美術學院

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司