- +1

?從巴塞羅那到密西西比州杰克遜市:市政自治主義時刻

?左翼運動正越來越多地尋求在地方層級凝聚力量。但現在的問題是,如何利用市政自治的成果,在更大的規模上改造這一體系。思想市場欄目在2019年的“羅賈瓦危機”系列,通過羅賈瓦的社區實踐,介紹了“自由意志市政主義”(libertarian municipalism?)的思潮,它重新定義了一種不同于“民族國家”和血緣所界定的公民身份,和新的參與式民主框架。“市政自治主義”這一思潮早有其?源遠的歷史和失敗的教訓,?卻?從未停息過。本文介紹了當下的兩個案例——巴塞羅那市和美國密西西比州的?杰克遜市(1960年代美國黑權運動的產物——新非洲共和國[RNA]設立的首府所在地),二者都遭受民族主義的外力所困擾,卻都誕生了各自的嶄新政治主體。這些故事和其他許許多多的故事暗示著,在城市這一尺度上,徹底且急劇的變革的特定軌跡與生俱來。它們顯示了重組社會再生產和日常生活,重新設想想象的共同體和新形式民主可能性的潛力。

馬克思在1871年問及巴黎公社:“公社,這個使資產階級的頭腦怎么也捉摸不透的怪物,究竟是什么呢?”在我們這個時代,被城市政治逗弄的不僅是資產階級,左翼運動也在越來越多地將地方視為凝聚力量的場所。我們正活在市政自治主義時刻(municipalist moment)。

在美國各地,城市已經變成了充滿進步可能性的島嶼。“庇護所城市”運動(sanctuary cities movement)迫使市政府為移民和難民提供援助和庇護。氣候運動已贏得市政承諾,堅持減排目標和通過綠色新政立法(Green New Deal )。在多數情況下,勞工運動“為15美元而戰”(Fightfor $15)在推動州立法之前,成功在市政一級實現了最低工資的增長并促成了對快餐員工的其他新保障措施。同時,工會正在把城市變為為平臺工人(設計的)新勞動法框架的實驗室。

這些改革措施由大批選舉層面的成功所支撐:西雅圖的卡沙馬·索瓦特(Kshama Sawant),在杰克遜的喬科維·盧蒙巴(Chokwe Lumumba),芝加哥的許多社會主義者,在費城的拉里·克拉斯納(Larry Krasner),里士滿的進步聯盟最近每個選舉周期都把更多的左派送進了地方政府的辦公室。

這種現象并不局限于美國。在許多威權主義右翼勢力占主導地位的國家中,左翼把城市作為鞏固、試驗和壯大的場所。去年,土耳其東部一個名為通切利(Tunceli)的城鎮選舉了一位共產黨人當選市長,他恢復了該鎮的庫爾德名稱,并著手創建一個合作社式食品系統。在智利的雷科萊塔(Recoleta),另一位共產黨人市長公開違反了智利新自由主義憲法中關于政府與私營部門競爭的禁令,他開設了一個合作社式藥房網絡、免費的成人教育系統、免費的牙科診所、課后項目、社區保健中心和一家書店。

城市作為一個政治場所已經在政治光譜上被理論化了。本杰明·巴伯(Benjamin Barber)在2013的《如果市長統治世界》(If Mayors govern the World)一書中指出,民族國家對應對全球化的挑戰而言太小,而對于民主來說又太大。相反,巴伯設想,由CEO式的市長管理的城市,是自由派技術官僚(liberal technocracy)的理想規模。馬克思主義者亨利·列斐伏爾在1968年提出了“進入城市權利”(rightto the city),這個想法被地理學家大衛·哈維進一步發展;他們把城市的組織看作是資產階級和工人階級斗爭領域。在20世紀80年代,墨里·布克欽(Murray Bookchin)提出了“自由意志市政自治主義”(libertarianmunicipalism)的想法,呼吁直接民主管理的生態可持續的城市,通過合作社的方式為其需求而生產。

市政自治主義的轉向,并沒有明顯地遵循這些理論;更多時候,它展示的是一種應急戰略(emergent strategy)【這個術語由商業理論家亨利·明茨伯格(Henry Mintzberg)創造,阿德里安娜·馬雷·布朗(adrienne maree brown)在其2017年出版的同名著作中將其用于社會運動語境中】,而非一種深思熟慮的戰略。我們沒想走到這步,但我們現在就在這里。那么我們下一步該怎么做呢?我們能找到一條從市政自治主義走向社會主義的道路嗎?

許多社會主義者會說不,他們認為我們需要專注于各州級和國家級職位的選舉斗爭。的確,社會主義者很容易只看到市政權力的局限性:市政府對富人征稅的限制,資本外逃的弱點,以及州和聯邦法律不斷先發制人的威脅,這些只是最明顯的阻礙。

誠然,歷史上市政自治實踐的每次高潮都是一個具有警示意義的故事。巴黎公社在七十二天后死在血泊中。民主社會主義者從1919年到1934年治理的“紅色維也納”,后來在法西斯政變中被推翻;其數千名黨員在集中營里被殺害。在20世紀早期,美國有許多城市的市長是社會主義者。其中規模最大、最著名的是密爾沃基市,社會主義市長們一直在那里推行“下水道社會主義”(sewer socialism),直到1960年。【譯注:下水道社會主義最初為貶義詞,指的是1892至1960年在密爾沃基進行的美國社會主義運動,該詞常被用于評論密爾沃基社會主義者對該市優秀的公共下水道系統的夸耀。美國社會主義黨(Socialist Party of America)支持民主社會主義而不是正統的馬克思主義,淡化社會理論和革命言論,支持誠信政府和改善公共衛生。】它以一場失敗的后衛戰結束,他們抵抗種族主義市政規劃政策,這一政策鼓勵白人大規模遷移至郊區,并且通過去工業化侵蝕城市稅基。歷史學家約書亞·弗里曼(Joshua B. Freeman)在他的同名著作《工薪階層的紐約》(Working-Class New York)中指出,戰后由工會和左翼政黨塑造的“社會民主政體”(social democratic polity)也遭遇了同樣的命運。和密爾沃基一樣,由于白人群飛(white flight)、去工業化和企業稅減免,密爾沃基被掏空,并在1975年的財政危機中達到頂峰,當時華爾街和聯邦政府精心策劃了一場資本罷工,迫使密爾沃基接受緊縮政策。【譯注:白人群飛指的是20世紀中葉,歐洲裔美國人從種族開始多元混雜的城市都會區大規模遷到郊區、遠郊,民權運動時期公立學校的種族融合助長了這一行為。在此基礎上,紅線標記政策、抵押貸款歧視等商業行為惡化了城中少數族裔社區的社區環境。】

市政社會主義(municipal socialism)的歷史性失敗是發人深省的,其局限性真實并至關重要。但不管我們喜不喜歡,我們已經處于市政自治主義的時刻了。如果“一城社會主義”的局限需要被克服,就只能通過與市政自治主義相聯系的方式——以便超越它。通過觀察兩個當代審慎的市政自治主義的案例——西班牙的巴塞羅那和密西西比州的杰克遜——我們可以開始認識到在城市邊界內與外的可能性了。

共有巴塞羅那(Barcelona en Comú)

2011年,西班牙各地城市的廣場被一場大規模運動占領,抗議嚴重的經濟危機造成的影響:失業、喪失抵押品贖回權和從房屋中被驅逐。廣場運動后來被稱為“憤怒者”(indignados)運動或15M,后者得名于5月15日,那是最早的主要動員之一發生的日期。

那一年,從阿拉伯之春到占領華爾街,抗議活動在世界各地爆發。但就像占領華爾街運動一樣,西班牙的占領運動也很短暫,并最終屈服于警察的鎮壓。對一些激進分子來說,這次教訓是你需要更深入——不是放棄然后回家,而是接管市政廳。從那以后,西班牙成為了試圖接管市政府的新一輪運動的全球中心。

新的市政自治主義在巴塞羅那扎根最深,這要歸功于一個名為Barcelona en Comú(加泰羅尼亞語中的意思是“共有巴塞羅那”)的政治組織。它自稱是一個“平臺”,而不是一個政黨。就像一個公共廣場,它是人們聚在一起參與決策的地方。

“共有巴塞羅那”官方網站

大多數政治項目都從假定的主人公開始——工人階級、國家、特定身份或利益集團——“共有巴塞羅那”始于一種激進的開放性,這繼承自廣場、新興的女權運動,以及開源技術文化和社交媒體文化。呼應巴黎公社,它最終確定稱呼參與者為公民(citizens)。這種公民身份有別于西班牙人或加泰羅尼亞民族(身份)。它指的是居住在巴塞羅那的人,而不考慮實際國籍或合法公民身份。政治活動將由到場的人所造:也就是你的鄰居。

“共有巴塞羅”那希望將政治參與擴展到慣常的具有左翼傾向的人以外,并將民主擴展到典型的代議制模式之外。“共有巴塞羅那”并非由一個政黨領導層根據民意調查、焦點小組、智庫白皮書、官僚與該黨最重要的捐款人利益去制定政策,而是以一個漫長而公開的過程開始,通過數十次社區會議促進基層對話。這樣做的目的不僅是為了創造一個政策平臺,也是為了使一個會為之奮斗的政治主體誕生。

他們的成果是一個雄心勃勃的政綱,旨在改變國家的控制范圍和扮演的角色。“共有巴塞羅”那致力于未來,基本公共服務如教育、住房、交通、食物和水將變得便宜或免費,并得到改良。公職人員將面臨新的任期限制,并被禁止在所在部門的私營企業擔任管理職位。房地產投機者和銀行將面臨制裁。決策會以一種強調參與式民主的新方式做出。

他們的基礎建設得到了回報。2015年,“共有巴塞羅那”贏得了市議會的11個代表席位,在41個席位中占據多數。根據巴塞羅那市政府不同尋常的規定,擁有最多席位的政黨選舉市長,“共有巴塞羅那”選擇了前住房維權人士艾達·科洛(Ada Colau),她成為首位擔任該職位的女性。

艾達·科洛,巴塞羅那第一任女市長,“共有巴塞羅那”成員。

四年內,巴塞羅那市政自治主義時刻下的資產負債表引人注目。盡管住房法規不是由巴塞羅那市政府管理的,但“共有巴塞羅那”能夠暫緩新建酒店,關閉2000多套非法旅游公寓,以違法企業之名制裁Airbnb,甚至開始沒收那些讓公寓空置的房東的所有權)。他們建立了一家可持續的公共能源公司,一家提供優惠價格的公立牙科診所,以及該市首家市級LGBTQ中心。

該市為移民和難民創建了合作社,并試圖利用城市采購機制從合作社獲取產品。最近,他們頒布了一項措施,要求30%的新建筑必須用作經濟適用房,并創建了一個反驅逐單位。該平臺還繼續協調居委會和議題導向的“委員會”,指導黨內被選舉出的代表。目前,“共有巴塞羅那”在線論壇有超過1.5萬名活躍參與者,他們對政策進行辯論和投票。在黨派總部,墻上掛著一張計量表,記錄著在基層組織中活躍的人數:在2019年選舉之前,這個數字超過了1500。

巴塞羅那的勝利是整個西班牙一系列勝利的一部分;薩拉戈薩、馬德里、科魯納、加的斯和巴倫西亞也選舉了市政自治“平臺”,或掀起一些平民主義思潮(ondas)“共有巴塞羅那”也啟發了世界各地其他市政項目,這些項目已經凝聚在“無畏的城市”(Fearless Cities)網絡中。該網絡以巴塞羅那為中心,展現人們意識到有多少地方問題是全球趨勢和權力結構造成的。市政自治主義要想取得勝利,就必須超越城市的邊界。

市政權力的局限已經變得很明顯,在“共有巴塞羅那”的不少工作區域不得不被警察的控制。實際上有三支警察部隊在巴塞羅那巡邏:Guardia Urbana(由巴塞羅那市控制); the Guardia Civil (由西班牙政府控制),負責執行移民法;以及由加泰羅尼亞省控制的Mossos D’Esquadra,負責執行驅逐令。換句話說,控制市政府并不等于控制巴塞羅那鎮壓性的國家機器。

比如,他們對市政自治計劃的阻礙可以從移民/難民構成的街頭小販所受的待遇中看出,這些被稱為曼特羅斯(manteros)的小販已成為當地政客的試金石。右翼政客呼吁警察鎮壓他們,這對那些認為曼特羅斯對顧客群構成威脅的商店和餐館的老板很有吸引力,也同樣受到那些將移民視為危險他者的右翼巴塞羅那人的歡迎。即使沒有控制警察的能力,“共有巴塞羅那”依舊嘗試歡迎新移民,并為無證移民提供社會服務和融入巴塞羅那社會的途徑。【譯注:曼特羅斯在西班牙語中意為在街上販賣偽劣品的的人。從詞源上指的是,在一塊布上展示商品的做法,這種做法可以使小販很容易收拾東西并逃離警察。】

2018年衛報一篇文章報道了被困在移民爭論中的街頭小販曼特羅斯。

例如,2017年3月,市政府幫助一群曼特羅斯創建了一個名為Diomcoop,具有自己時尚品牌的工人合作社。巴塞羅那努力抗拒歐盟、西班牙政府和加泰羅尼亞省那種應對地中海移民危機時的無情冷漠、粗暴野蠻和軍事化(手段)。巴塞羅那試圖通過基層宣傳運動改變人們對難民和移民的負面看法,但該城止步于公開違抗,巴塞羅那的移民仍生活在貧困之中,面臨著警察鎮壓和驅逐出境的危險。

住房政策揭示了市政權力的其他局限。西班牙憲法包含一項條款,強制那些被驅逐的人繼續支付他們的抵押貸款。這些法律障礙迫使反驅逐維權人士和租客協會在超出市級的范疇組織活動。

對市政權力的限制不僅僅來自外部。“共有巴塞羅那”還面臨著其跨階級構成造成的挑戰。市政府是個大雇主,這一點為利用政府權力,通過公共部門工會組織推進勞工運動提供了可能。但面臨預算問題的科洛政府在勞工問題上的成績好壞參半。當出租車司機罷工一周反對Uber時,市政府站在了司機一邊,對這家拼車公司進行了嚴格監管。但科洛與城市地鐵系統中的公共部門員工極力討價還價,他們因工資、健康和安全問題舉行了罷工,最終以微小收益平息。

然而,在“共有巴塞羅那”面臨的所有挑戰中,最大的一直是加泰羅尼亞民族主義的崛起。西班牙最富有、政治上最進步的加泰羅尼亞地區與馬德里中央政府之間漫長的沖突在2017年10月達到頂峰,當時加泰羅尼亞政府試圖舉行一場不具約束力的公投,決定是否從西班牙獨立出來。

西班牙政府部署了幾艘船的防暴警察,并監禁了10名加泰羅尼亞議會成員和激進分子,試圖在投票前先發制人。這種強硬的反應促使許多加泰羅尼亞人加入了獨立運動。在巴塞羅那,幾乎每一個陽臺上都掛上了加泰羅尼亞的旗幟。超過200萬選民投票支持獨立,在總選票中超過90%。

科洛政府對公投仍持不可知論的態度,拒絕公開贊同公投,但也譴責警察暴力,并允許公投在市政建筑中舉行,無視了馬德里禁止公投的意圖。獨立運動在全民投票中的勝利和西班牙政府對該運動的持續鎮壓使這種中立立場難以維持。他們為這種立場付出了代價:在2019年6月的選舉中,“共有巴塞羅那”失去了5000張選票,被支持獨立的社會民主黨(Esquerra Republicana,ERC)領先。

“共有巴塞羅那”試圖發展一種市政公民身份(municipal citizenship),這與西班牙政府和加泰羅尼亞分離主義者推崇的,法律和文化上的共同體定義相抵觸。但是“共有巴塞羅那”這一想象的共同體很難與加泰羅尼亞民族相競爭。為了保住她的市長職位,擊敗社會民主黨,科洛與包括右翼分子和加泰羅尼亞社會黨在內的反獨立勢力組成了聯盟。“共有巴塞羅那”將再執政四年,但他們甚至不具備多數席位帶來的正統性,也付出了代價讓那些支持獨立的選民進一步疏遠了他們。

民族主義引發的張力繼續加劇。10月,加泰羅尼亞政府成員因組織公投而被判“煽動叛亂罪”,并被判處多年監禁。作為回應,激烈的抗議爆發了。又一次,科洛試圖走中間路線,呼吁釋放政治犯,卻同時譴責暴力抗議的活動。在11月的選舉中,西班牙極右翼利用民族主義者的焦慮情緒,將其在議會中的席位增加了一倍。右翼的優勢迫使左翼團結起來,社會黨與“我們能!”(Podemos,西班牙左翼平民主義政黨)結成聯盟,而“我們能!”這個新興的左翼黨則與市政自治主義者為盟。這在目前看來是一個象征希望的小跡象。

“共有巴塞羅那”計劃創造一個新的政治主體并改造這座城市。這一使命在西班牙人和加泰羅尼亞人這兩個想象共同體的相互競爭下復雜了起來,卻比以往任何時候都更加緊迫。

杰克遜合作組織(Cooperation Jackson)

南方聯盟的旗幟仍然飄揚在密西西比州上空,占據了該州國旗的三分之一。但你在首府杰克遜的梅德加·威利·埃弗斯(Medgar Wiley Evers)國際機場看不到這種景象。這是因為機場是由這座城市控制的——至少目前如此。而且這座城市由喬科維·安塔爾·盧蒙巴(Chokwe Antar Lumumba)管理。

盧蒙巴于2017年6月當選杰克遜市長,他承諾要把這個80%為非洲裔美國人的城市變成“地球上最激進的城市”。誓言是新的,但斗爭是舊的。喬科維·安塔爾·盧蒙巴(Chokwe Antar Lumumba)是喬科維·盧蒙巴(Chokwe Lumumba)的兒子。喬科維·盧蒙巴一生擔任運動領袖,并于2013年當選杰克遜市市長。喬科維·盧蒙巴的宣言是利用市政廳資源推進杰克遜-庫施(Jackson-Kush)計劃,這是一個激進的提案,由馬爾科姆·X草根運動(Malcolm X Grassroots Movement,MXGM)和新非洲人民組織(New Afrikan People’s Organization)所設計,意圖建立一個基于合作經營的團結經濟(solidarity economy),把政府轉變為參與民主制,并為黑人贏得自決權和人權。

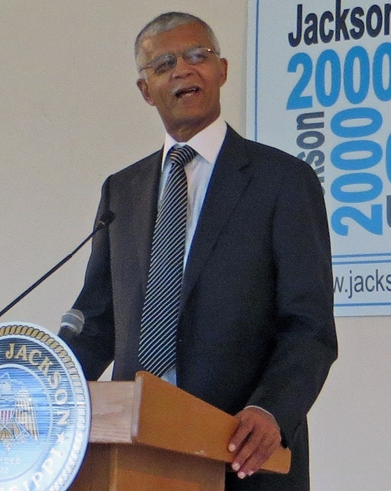

2013年,喬科韋·盧蒙巴。

1971年,喬科韋·盧蒙巴作為新非洲共和國(RNA)的一個激進分子第一次來到了杰克遜,新非洲共和國是一個提倡自衛和尋求賠償的黑人民族主義組織,他們還要求在南方黑人帶(Southern Black Belt)建立一個經濟扎根于烏賈馬——Julius Nyerere在后殖民時期的坦桑尼亞發展出的合作經濟模式——的共和國。新非洲共和國的首府設在密西西比州的海恩茲郡(Hinds County),那里是杰克遜的所在地。將它作為一個組織黑人自決的起始地有其道理:海恩茲郡是黑人占多數的十八個郡之一,這一地區被杰克遜合作組織(該草根力量專注于經濟民主)稱為庫施(Kush)。

幾十年后接受采訪時,盧蒙巴說,“我們和平地到來,但也是有備而來。”密西西比州的白人至上主義權力結構拒不買賬。1971年8月,當地警察突襲了新非洲共和國的總部。一名軍官被殺,十一名新非洲共和國成員被監禁(盧蒙巴當天正好外出)。盧蒙巴回到底特律去上法學院,十年后回到密西西比開始了一份公設辯護律師的工作。

公開的暴力鎮壓輔之以經濟戰爭。戰后,白人群飛侵蝕了美國大多數主要城市的稅基,而杰克遜的白人比例從1960年的60%下降到2010年的18%。投資從城市中心撤出,在城市周圍新建了一個純白的(lily-white)郊區環。那些留在杰克遜的人面臨著種族主義大規模監禁制度的崛起——從1978年到2012年,密西西比州的監獄人口從2896人激增到超過22319人,位列美國最高的監禁率之一。

2003年,尼桑(Nissan)在杰克遜郊區建造了一座大型車間,隨后許多其他制造商紛紛效仿,希望借此逃避工會規定工資和高額稅收。尼桑的工人們曾試圖與全美汽車工人聯合會(United Auto Workers)組成工會,但由于受到威脅(包括來自密西西比州州長的威脅)和反工會的解雇,組織工作受到阻礙。

由于在生產過程中被禁止建立組織,激進人士抓住了這座城市作為斗爭地帶。組織城市是杰克森-庫施計劃的一部分。基于沒有經濟自決就不可能實現政治自決的前提,盧蒙巴的杰克森-庫施計劃旨在建立自治力量,以實現這兩者。

杰克遜合作組織官方網站。

與民權運動利用聯邦政府對抗地方白人至上主義精英的策略相反,杰克遜的激進人士視市政府為可以使運動壯大的戰術空間。這一策略,用杰克森合作組織的共同創始人和主管Kali Akuno的話,是用市政廳的力量去幫助奠定社會與團結經濟(social and solidarity economy)的基石,這通過確保一個穩定的市場,通過城市合同和信用社讓工人合作社獲取資本,開放獲取專業知識、培訓和其他資源的渠道來實現。

人民集會(People’s Assemblies)是第一支柱。這些集會最初是由卡特里娜颶風后的人民颶風救濟基金(People’s Hurricane Relief Fund)在新奧爾良組織的,而集會在杰克遜組織的目的則是解決社區問題,發起戰略性運動,對政治和經濟決策者施加壓力,并創造一種直接民主的文化。據運動戰略家和作家馬卡尼·滕巴-尼克松(MakaniThemba-Nixon)說,這些集會成為了“群眾參與解決影響社區生活問題的論壇”。到2010年,人民集會在全市擁有300多名成員,在一個市政選民投票率徘徊在2.5萬左右的城市,這是一股強大的力量。

人民集會授權喬科維·盧蒙巴去競選市政官員。2009年,他當選市議會議員,2013年以超過80%的選票當選市長。他當選后的首要任務是修復該市搖搖欲墜的基礎設施,鑒于市政府征收新稅的權力有限,這是一項艱巨的任務。他沒有向富人征收累進稅,而是引導全民投票,將銷售稅提高1%,用于基礎設施的改善。

他沒有多少時間來更充分地展示他的計劃。2014年2月25日,喬科維·盧蒙巴在上任僅七個月后去世,這也成為這場運動遭遇的悲劇性挫折。

憑借父親的聲譽,喬科維·安塔爾·盧蒙巴在2017年當選市長,他的競選宣言承諾延續盧蒙巴的遺產。然而,他的政府成立以來的兩年內,市政廳和基層的關系變質了。如果沒有與市政府的聯盟,那么利用市政府采購、勞動法或其他方面的市政權力來建立合作社的希望就會減弱。隨著一大批基層激進分子的離去,分裂問題對市政廳而言變得更加嚴重。據藤巴-尼克松說,“幾乎所有為人民集會工作的組織者都被“馬爾科姆·X草根運動”征召為政府服務,他們甚至從密西西比州以外的地方招募組織者和工作人員。”

這項運動也面臨著來自州政府的壓力。由共和黨人主導的州立法機構采取各種措施,將機場和城市動物園等為城市帶來資金的市政資源置于州政府之下。州立法機構還從1%的銷售稅中提取資金,并將其轉向州政府,立法機構還立法決定杰克遜市中心的發展,通過法律允許種族定性(racial profiling),并將LGBTQI社區犯罪化。現任市長的妹妹魯基亞·盧蒙巴(Rukia Lumumba)寫道,這些努力是一種精心圖謀的“接管”。

在市政府受到州政府的限制而急需資金,被選舉出來的改革者和草根階層之間出現分裂的情形下,如今杰克遜合作組織專注于杰克森-庫施計劃的經濟自決方面。它遵循西班牙蒙德拉貢的合作模式,旨在創建一個工人合作社聯盟。同時,杰克遜合作組織作為政治教育的載體運轉,以及作為促進行政、財務和物質團結的組織結構來運作。

杰克遜合作組織希望幫助杰克遜的居民在一個配備有3D打印機、計算機數控機床和其他一些被稱為第五次工業革命的工具的“制造實驗室”(FABLAB)中建造他們自己的經濟適用房。它還成立了自由農場合作社(Freedom Farm Cooperatives),旨在通過都市農業實現糧食主權。杰克遜合作組織還在努力購買地產,創建一個社區土地信托基金,以確保人們買得起房,并防止西杰克遜——該市最貧困的地區之一遭遇士紳化。

杰克遜的運動面臨著密西西比州白人至上主義權力結構持續不斷的壓力。盧蒙巴政府本身也在考慮市政權力的局限性,有時會屈服于緊縮政策——例如,通過遞歸銷售稅來支付基礎設施的改善。2018年,這座城市最終扮演了一個讓人不舒服的角色,切斷了那些無力支付賬單的家庭的用水。盧蒙巴政府和杰克遜合作組織之間的分裂削弱了運動,導致市政府失去了搞團結經濟的動力。在資本主義和種族主義的持續壓力下,杰克遜合作組織正努力克服創造新型社會關系的困難;而要實現該運動更宏偉的目標,前方仍有許多障礙。

市政自治主義之外

巴塞羅那和杰克遜是眾多城市中的兩個城市,它們處于市政自治主義時刻的最前沿。隨著左派在世界各地的市級政府掌權,對于那些尋求從市政自治主義走向社會主義之路的人來說,這兩個城市的故事是否有所啟發?

雖然每一種語境都呈現出不同的約束和可能性,但這些故事和其他許許多多的故事暗示著,在城市這一尺度上,徹底且急劇的變革的特定軌跡與生俱來。它們顯示了重組社會再生產和日常生活,重新設想想象的共同體和新形式民主可能性的潛力。

市政自治主義者早就瞥見了這種可能性的某些方面。正如密爾沃基的社會主義者市長丹尼爾·霍(Daniel Hoan)在他1936年的著作《市政府》中寫道的,“城市越發舉足輕重主要是由于這一現實,沒有哪個政府單位比地方省市更密切且頻繁地與普通市民的日常生活打交道。”日常生活正是在城市這一尺度上發生,使得城市也可以在社會再生產這一級上被改變——正如我們看到貫穿歷史、不斷重復的市政自治嘗試,試圖重組所有那些為醫療、住房、教育、食品、性別角色等奠基的系統。

在這些自發的市政自治主義的例子中,城市已經成為一個實驗室,用來創造亨利·列斐伏爾(Henri Lefebvre)所說的“實驗性烏托邦”(experimental utopias)。但這些激進趨勢也各有其一系列獨特的阻礙:更高級別政府的先發制人和干預、資本外逃的威脅、對財政和貨幣政策的控制缺乏,以及難以打破的文化霸權形式。

這些阻礙并不是放棄市政自治組織的理由。左派之所以采取這種策略,并不是因為它容易,而是因為贏得對州政府和聯邦政府的控制更具挑戰性。問題是,我們如何利用市級的收益,在更大的規模上改造這一體系。這一策略需要面對市政自治主義起源時已有的失敗,包括但不限于右翼對聯邦和州政府的控制,以及讓郊區和農村地區與城市地區對立的分而治之的策略。

與其只在選舉年吸引選民,一個可行的市政自治主義必須采取一種運動建設的方式(a movement-building approach)。在美國,與其坐等全民醫保、綠色新政、免費高等教育、勞動法改革、去大規模監禁(decarceration)或移民改革在僵持的國會中死去,不如在某地、以某種方式建立市政自治主義——正如許多運動已經在做的那樣。這些運動的勝利展現了可行的改革,這些改革可以在左翼控制下的城市網絡中傳播,形成一股制衡共和黨對農村地區的各州政府控制的力量。

這種建設市政自治社會主義的激進策略,將通過訴訟、州政府干預甚至法外暴力,導致與資本和國家的沖突。我們不能在這場對抗面前退縮,我們不可能打贏每一場戰爭,但市政自治社會主義的斗爭建立了能夠打贏戰爭的組織。

Erik Forman(@_erikforman)目前正在寫一本關于市政自治時刻和社會主義改革的可能性的書。在做了10年的普通組織者之后,他在獨立司機工會(Independent Drivers Guild)擔任教育主管,致力于勞工教育和新經濟倡議。獨立司機工會是一個機械師工會(Machinists Union)下屬機構,負責組織紐約市拼車軟件上的司機。他目前在紐約城市大學研究生中心攻讀文化人類學博士學位,并在紐約州立大學帝國州立學院(SUNY Empire State College)的小哈利·范·阿斯代爾勞動研究中心(Harry Van Arsdale Jr. Center for Labor)任教。

Elia Gran是一位巴塞羅那的記者,她與許多獨立的媒體機構合作,如DemocracyNow, The Nation, 和 El Salto等。她與紐約的基層組織有著緊密的聯系,經常擔任巴塞羅那和紐約兩大都市之間的文化橋梁。她最近與人共同創立了微型市政自治天文臺(Minim Municipalist Observatory)平臺。

Sixtine vanOutryve是比利時魯汶天主教大學(UCLouvain)政治和法律理論的博士研究員。她的研究重點是為自治而斗爭的北美和法國社會運動。她也是一名基層集體成員,致力于社會、經濟和氣候公正的斗爭,組織反對極右勢力和警察暴力。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司