- +1

股價暴漲10倍,昔日的膠卷王者要改行當藥神了?

原創 沈公子 青年橫財發展會

尤其是波詭云譎的股市,國內連連飄紅,風景這邊獨好;美國屢屢熔斷,著實比較亂套。巴菲特老爺子活了近90歲,也要感嘆自己姿勢水平有待提高。

這不,美股最近又上演了一出好戲——柯達公司于北京時間7月29日晚上輔一開盤,就一路飆升了650%,盤中更是一度觸發了20次熔斷。

截至當日收盤,柯達的市值從此前的1.15億美元暴漲到14.52億美元,3個交易日內漲幅高達1480%。

以至于有外媒用了個特別形象生動的雙關詞來形容近期的柯達:skyrocket(釋義1:暴漲,釋義2:扶搖直上)。

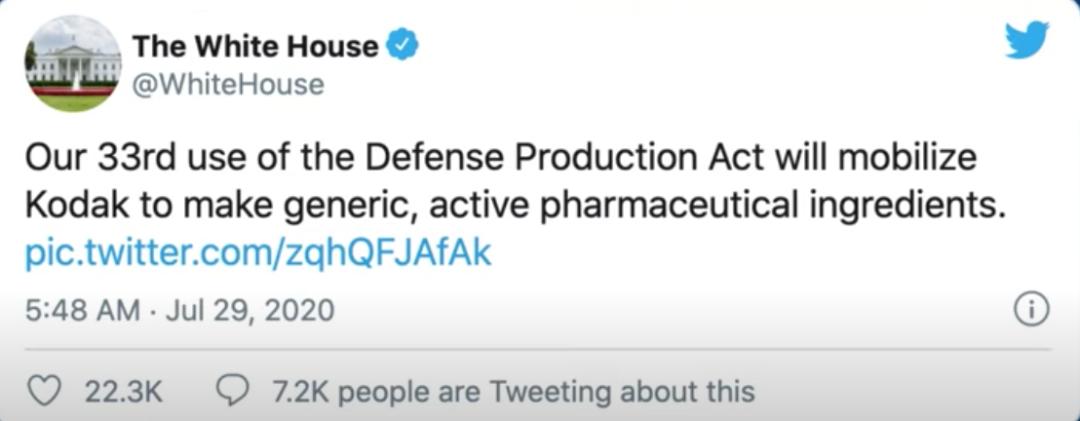

之所以說柯達扶搖直上、平步青云,在于此番操作的背后并非市場自然調節,而是我們的川大統領伸出了他那只“看得見的手”。

巔峰時期,柯達在美國的市場份額高達80%,在全球高達50%,產品遍布150多個國家和地區,企業市值超過300億美元。

拿中國來說,柯達在國內的巔峰時期,一年之內就一口氣開了8000家膠卷店。

本世紀頭10年,但凡你在景區或者商業街走一走,都能看到柯達那個大大的LOGO,堪稱街邊常客、景區殺手。

它和朋克style的藝術照、雜亂悶熱的照相館,共同構成了我們這一代人對于影像的古早記憶。

事實上,無論從技術還是商業角度,這家擁有140年歷史的老牌企業都擔得起“膠卷王者”的名號。

1879年,一位叫的銀行職員兼攝影愛好者發明了明膠干版涂布機。

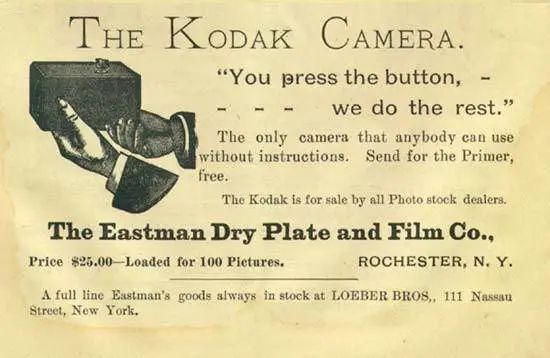

懂點攝影知識的人都知道,最早的濕版法,必須趁玻璃底板上的化學涂料沒干的時候讓照片顯影,時間和技術成本比較高,這也是攝影一直都是有錢人的消遣的原因。

而干版法則打破了限制,讓攝影變得便宜簡單,輕松愉快;同時也打破了攝影的圈層,讓它在大眾中普及開來。

降低行業成本,擴大用戶盤子——伊士曼這種人不賺錢,簡直說不過去——1881年,柯達公司的前身“伊士曼干版公司”成立。

上世紀50年代起,美國經濟開始迅速發展,倉廩漸實的美國人民開始將目光聚焦在上層建筑上,攝影作為兼具技術與審美價值的一種愛好,很快便在美國社會風靡了起來。

趕上了這波歷史進程紅利的柯達,趁勢推出了一系列爆款,讓這種物美價廉的器材真正代表了廣大人民的基本利益,什么是好產品?好產品就是人人買得起、人人都會用。

柯達所采用的“犧牲打”的市場策略也大道至簡。“犧牲打”從本質上來說,有點像營銷學中“滲透定價法”的變體,即以一種產品作為擴充市場的先鋒,用低價格打開市場后,通過擴大相關產品的銷售量,從而彌補先鋒產品跌價所造成的損失。

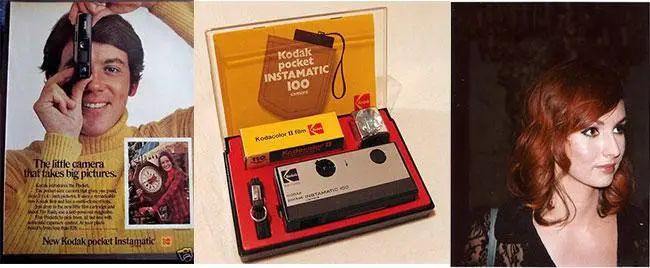

例如柯達的KODAK INSTAMATIC相機就相當經典,這一系列一直長居“經典照相機”盤點的各式清單里,是攝影圈長盛不衰的討論話題。

70年代改良的Pocket盒式便攜膠卷相機,更是小巧玲瓏上手簡單。

1962年,一代傳奇宇航員約翰·格林進行了美國首次環繞地球飛行,在飛行期間,老爺子拿的就是柯達家的器材和膠片,記錄了這段沖出地球的旅程。

除了膠卷相機,柯達的業務線還向周邊不斷延伸,投影儀、打印機、掃描儀相繼安排上,“買前不咋地,買后生產力”,柯達一時間迅速攻占商用市場,風頭無兩。

燃鵝,人無千日好,花無百日紅。作為昔日的攝影器材扛把子,現如今的柯達連同著“膠卷”一詞,已甚少在公共空間中出現,幾近明日黃花。

原因是2012年,已瀕臨崩潰的柯達提交了破產保護,屬實涼涼。至2019年,柯達的全年收入只有12億美元,盈利更是只有1億美元出頭。

別說來錢多的互聯網公司了,隨便撈一個制造業頭部大廠,水平也比這高。

柯達的失利,普遍被認為是在膠卷行業抱殘守缺,未能抓住數碼影像甚至智能手機的風口。

而諷刺的是,被行業邊緣化的柯達,自己卻是數碼相機的發明者。

通俗點兒來說,你現在有多成功,將來就可能有多失敗。

行業的發展是永遠向前的(科技領域尤甚),如果不能提防可能到來的顛覆與變革,慘淡收場在所難免。

微妙的是,柯達不是不想轉型,甚至提前在不少領域都布了局,可決策層卻總是出現誤判:

上世紀90年代柯達如日中天,柯達想要融資往多元化產業發展,沒想到遇到亞洲金融危機,全球市場持續低迷,柯達只能繼續深耕膠卷相機領域。

到了本世紀初,互聯網行業泡沫第一次破滅,許多置身事外的企業甚至感到慶幸自己沒去互聯網摻和一腳,其中就有柯達。

當然,這也讓柯達錯失了繼續研發數碼產品的契機,而卡片機、拍照手機隨之興起,此后數碼硬件+互聯網行業的混戰,又是另一番光景了。

隨后,柯達帶著膠卷相機開始主攻經濟騰飛的中國市場,就在給中國市場布好局之后,沒想到又趕上了智能手機浪潮,而國產智能手機行業就是個掛逼,發展比國外還快,連年交出滿分答卷……

講道理,誰是處在歷史進程中的柯達高管,誰都得吐血三升。

其實早在32年前,人家就開始多元化布局了。

膠卷這種東西看似簡單,但不要小瞧上下游的產業鏈和技術含量——膠卷所需要的光敏劑、染料、成色劑等等,能做出這些玩意兒的企業,在化學領域尤其是光敏化學領域的研發能力非同小可。

1988年,有研發基礎的柯達看到了化學藥品的機會,進軍制藥行業,這邊廂成立制藥業務部,那邊廂收購了藥企斯特林。

看過《我不是藥神》的老鐵們都知道里面有一款治療慢粒白血病的藥叫“格列衛”,瑞士諾華公司從1988年開始研發,一直到2001年才上市。

雖然說起來有點事后諸葛亮的意思,但是柯達因為主營業務營收不斷下滑,致使藥物研發事業茍了一段時間之后,就沒錢了。

而這時的柯達,既沒有推出有價值的新藥,也沒有生產低成本藥品的能力,不涼才怪。

相比之下,柯達的競爭對手們,倒是幸運得多。

我們熟悉的另外兩大影像器材品牌富士和奧林巴斯,就相繼轉型成功:奧林巴斯如今主攻醫療影像業務;而富士則是醫療健康和高性能材料兩手抓兩手都要硬,去年,富士在大醫療行業額的營收,占企業總營收的43%。

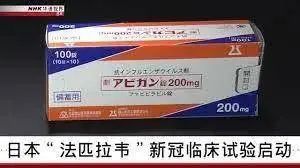

尤其是前段時間新冠疫情中被炒了一輪的“法匹拉韋”,就來自富士早年間收購的富山化工制藥。

事情似乎正在變化——今次,柯達被特朗普點名奶了一波。

川大統領動用了《國防生產法案》,硬塞給柯達7.65億美元的貸款,讓柯達生產非專利藥品的原料,減小對外國(主要就是中國和印度)醫療產品的依賴,幫助應對新冠肺炎疫情。

柯達到底能不能成為藥神?能不能在大醫療行業征戰星辰大海?這一切都還是個未知數。

話說回來,柯達抱殘守缺的一系列失誤操作,早已經被列入了各大商學院的教材中,作為經典反面案例,被商科生們來來回回點評。

但畢竟,牛人總是自帶風水——即使屢敗屢戰,但只要底子越好、技術越多、實力越強,得到的機會往往就越多。

試玉要燒三日滿,辨材須待七年期,有機會,就有無限的可能。

參考資料:

柯達公司數碼轉型的案例研究,李文雄

柯達百年沉浮錄,費天

https://www.bbc.com/zhongwen/simp/world-53583150

https://www.yicai.com/news/100719412.html

https://www.youtube.com/watch?v=WEoMgrIuUYg

設計/視覺:YAN

原標題:《股價暴漲10倍,昔日的膠卷王者要改行當藥神了?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司