- +1

近代史研究︱科舉存廢與近代江南鄉(xiāng)村社會流動

資本、文化與生活:社會環(huán)境的空間差異與鄉(xiāng)村社會流動停滯

自明代中期以降,江南出現(xiàn)了士紳地主的城鎮(zhèn)化,到晚清已經(jīng)基本成型。這一歷史現(xiàn)象的背后也是資本、文化重心的城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移,致使城鄉(xiāng)間整體差距不斷擴大。缺乏經(jīng)濟基礎、文化環(huán)境衰敗以及生活環(huán)境鴻溝共同造成了近代江南鄉(xiāng)村難以通過科舉實現(xiàn)社會流動的歷史現(xiàn)象。

在傳統(tǒng)社會,政治權(quán)力與經(jīng)濟利益呈正相關,而經(jīng)濟基礎又為通過科舉獲得政治權(quán)力提供必要支撐。馬克思指出:這樣的時代,“權(quán)力也統(tǒng)治著財產(chǎn)”。劉澤華認為,專制權(quán)力在傳統(tǒng)社會中起著支配作用,權(quán)力超越和支配經(jīng)濟,“只要有了權(quán),一切東西都可以源源而來”。“功名獲得者的個人社會——政治作用和地主——紳士家庭的經(jīng)濟作用是不可分割地結(jié)合在一起的。”因此,那些通過科舉獲取一定層次功名者往往與“地主”身份合二為一。士紳地主的居地空間與中舉者的地理空間分布緊密相關。一些學者深受20世紀二三十年代著述、調(diào)查、檔案等資料中關于地主居住城鎮(zhèn)敘述的影響而認為,江南地主大規(guī)模城居化源自這一時期,或者說在此時更為明顯。雖然也有人注意到,明清之際江南就有大量地主住居城鎮(zhèn),但往往缺少較長時段的考察。他們限于研究時段、文本年限等因素,強調(diào)近代以降,特別是廢科舉后,士紳地主的城鎮(zhèn)化。

早在萬歷年間,來自嘉興的官員、畫家李日華就在日記中寫道:“今士夫樂市居之囂華,厭田里之俚樸。”據(jù)崇禎《松江府志》載,明代中前期,“鄉(xiāng)大夫多有居城外者”“或村鎮(zhèn)”,此后受“倭患”影響,“士夫多謀城居”,漸漸“縉紳必城居”。這一歷史進程也推動了城市空間布局和官宦宅第風格的演變。明代前中期,“城中房屋不甚高,正德時城內(nèi)多田,草房盈目”;至中后期,“甲第遂崇比矣”。明初那種“俗尚清雅”之風到后來竟“無一二存者”,“居必巧營曲房,欄楯臺砌,點綴花石、幾榻、書畫,競事華奢”。生活于明朝中后期進士出身的王庭就指出:嘉興府“鄉(xiāng)鎮(zhèn)中鄉(xiāng)紳富戶少……近城鄉(xiāng)紳富戶多”。

雍正年間進士,來自常熟的趙錫孝有語:“江南煙戶業(yè)田多,而聚居城郭者什之四五,聚居市鎮(zhèn)者什之三四,散處鄉(xiāng)村者什之一二。”乾隆《長洲縣志》在述及蘇州府漕糧時記載:“蘇郡完漕惟近城各戶自行兌交,其各鄉(xiāng)大戶甚少。”這也從側(cè)面反映了區(qū)域士紳地主城鎮(zhèn)化的實態(tài)。乾隆年間刊印的《吳郡甫里志》寫道:“國朝百有余年,太平翔洽,生齒日繁,土著安樂者田不滿百余畝,余皆佃農(nóng)也。上田半歸于郡城之富戶,里中間有二三饒裕之家皆自為撙節(jié)而成。”在上海縣西林村,乾隆時期的史料記述:“吾鄉(xiāng)之人,官尊家植,往往去郊即城。”即一旦中舉為官就舉家遷城。自小生活在南京周邊的方苞在給朝廷的奏疏中稱:長江下游地區(qū),“計州縣田畝,百姓所自有者,不過十之二三,余皆紳衿商賈之產(chǎn)。所居在城,或在他州異縣,地畝山場皆委之佃戶”。在生活于清前中期、后半生定居南京的吳敬梓描寫的范進欲參加鄉(xiāng)試而遭到岳父胡屠夫言語羞辱的場景中,胡屠夫說:“這些中老爺?shù)亩际翘焐系奈那牵 倍F(xiàn)實中的案例就是城里張府的老爺們。后來,無論是身居鄉(xiāng)間的范進中舉還是范母去世,來往范家的士紳,居地空間都離不開一個“城”字。當居鄉(xiāng)的范進考中舉人,接受張鄉(xiāng)紳贈送的宅第后,也舉家遷居城中。

陶煦對19世紀中后期江南部分鄉(xiāng)村的實地考察發(fā)現(xiàn):“夫老稚勤動,男婦況瘁,三時無論矣……都計十室之邑,鮮一二游手也,亦極治生之事矣。而服食日用,窶貧空乏日以甚,終歲不能支一家。”為何在世人眼中富饒的蘇州一帶,鄉(xiāng)民終歲勤勞卻難保衣食無虞?陶煦認為,根源在于,農(nóng)田“十、九與富紳共有之也”,而這些富紳幾乎全部為“城市之戶”。同一時期,《申報》上一篇談及蘇州鄉(xiāng)村婦女多往上海做傭工的文章強調(diào)了蘇州府地區(qū)的城鄉(xiāng)差距:“蘇州則世家巨族皆在城中,無有居鄉(xiāng)者……要之城鄉(xiāng)懸絕太甚。”雖然論者關于蘇州鄉(xiāng)村衰敗的敘述源自其對上海受雇傭婦女狀況的推測,但有關蘇州地方精英皆居城鎮(zhèn)的說法在一定程度上說明了這一現(xiàn)象并非一朝一夕,更不是一般認為的江南鄉(xiāng)村精英離村是廢科舉后甚至是20世紀二三十年才興起的一種社會現(xiàn)象。

因此,可以認為,到了晚清,江南士紳地主的城鎮(zhèn)化可能已經(jīng)基本成型。將這一現(xiàn)象視為20世紀前中期產(chǎn)物的觀點,其實看到的更多是明清時期社會實態(tài)的一種呈現(xiàn)。20世紀前中期,對江南鄉(xiāng)村調(diào)查所看到盛行的“地主城居化”,一方面是明清以來社會形態(tài)的延續(xù),另一方面是城中富戶對土地投資的一種產(chǎn)物。

在陶煦考察的部分江南鄉(xiāng)村,這里的地權(quán)日益集中于城鎮(zhèn)富紳,個中緣由不是地主的城鎮(zhèn)化,而是城中富戶對田產(chǎn)投資的結(jié)果。這一趨勢在太平天國戰(zhàn)爭以后日益明顯:“金寶廬金轉(zhuǎn)瞬灰燼,惟有田者巋然而無恙,故上自紳富,下至委巷工賈胥吏之儔,贏十百金,即莫不志在良田。然則田日積而歸于城市之戶。”出身寒門、世居無錫城、中舉后長期在外為官的薛福成,逝后留下6000畝田地。對屬于城居地主的薛而言,如此大規(guī)模的土地積累顯然是對鄉(xiāng)村土地投資的產(chǎn)物。20世紀20年代中期,喬啟明對昆山的鄉(xiāng)村調(diào)查得出,昆山地主“多世居于外,且為當?shù)刂蟮刂鳌薄M粫r期的宜興農(nóng)村,由于都市富戶的投資,土地所有權(quán)也多歸他們。在嘉定縣錢門塘鄉(xiāng),民初的史料同樣記載:“業(yè)戶多系他處富紳,鄉(xiāng)民佃田耕種。”即便在經(jīng)濟發(fā)展起步較晚的江北南通,當時的農(nóng)村調(diào)查也顯示,買田者“多為城鎮(zhèn)中暴利致富之商人”,而售田入城經(jīng)商者則不多見。

在嘉興,城居的譚日炘在太平天國戰(zhàn)爭后“承祖命”“于平湖縣購田千余畝”,并在郡城購地建慎遠義莊管理義田。20世紀30年代,學者對杭縣上泗區(qū)農(nóng)村的調(diào)查發(fā)現(xiàn),農(nóng)民的租田“絕大部分是杭州市區(qū)內(nèi)的官商們所有”,“遠在五十余年或八十余年前,那些官商們委托了可靠的人來本村大批地收買”。1935年,國立浙江大學農(nóng)學院的學生對嘉興的調(diào)查發(fā)現(xiàn),在四區(qū)塘北鄉(xiāng)有1萬余畝田屬于紹興人的地主集團。1933年,學者對崇德縣的調(diào)查表明,地主大部分是鎮(zhèn)中的商人,甚至有些來自海寧,如民初海寧清末進士就在這里買去百余畝土地。張樂天的調(diào)研得出,解放前海寧共有地主1431戶,戶均占地57畝,除了幾個擁有千畝土地的大地主外,絕大多數(shù)是占地40畝左右的小地主。需承擔賦稅的地主,如果僅靠收租,充其量只能過著清苦的生活,這些地主形成的原因主要是起初赴城的一些農(nóng)民致富后向農(nóng)村投資土地的產(chǎn)物。原農(nóng)業(yè)部副部長、建國初負責華東地區(qū)土改的劉瑞龍也指出:建國前,江南“出租土地的人們中間……有一部分還是外地工商業(yè)者在本地購地出租的。”

類似案例中的城鎮(zhèn)地主,顯然并非原本就是土地占有者的鄉(xiāng)居地主,而是城居富戶對土地投資的產(chǎn)物。研究表明,近代江南的城居地主向農(nóng)村投資田地的現(xiàn)象非常普遍,從而推動了工商資本的積累與轉(zhuǎn)化。而有學者將這些利用土地資本投資于近代工商業(yè)的實業(yè)家視為來自鄉(xiāng)村的地主轉(zhuǎn)化而成的觀點,其實并不準確。

士紳地主的城鎮(zhèn)化,也是資本的城鎮(zhèn)化,缺乏必要的經(jīng)濟基礎,是這一時期江南鄉(xiāng)村社會流動停滯的一個重要原因。因為,通過科舉實現(xiàn)社會流動要求應試者長期脫離體力勞動,需要大量時間集中于科考準備。在競爭激烈的江南更是如此,需要相當?shù)慕?jīng)濟基礎作為支撐。研究發(fā)現(xiàn),清中期以降,處于一般經(jīng)濟生活水平的平民獲得初級科名的幾率已經(jīng)大大降低,而對于那些出身貧苦又非書香之家的百姓而言,要想考取最低級別功名已近乎不可能。

周榮德指出:士紳階層對農(nóng)民的統(tǒng)治得以長期延續(xù)的重要原因,是他們主要來自富有家庭,而“一個種田的農(nóng)民卻常常要經(jīng)幾代時間才能爬到這個地步”。這一上升過程還要有穩(wěn)定的經(jīng)濟支撐,即便如此,難度依舊非常之大。祖上來自徽州的潘世恩家族,在江南經(jīng)商發(fā)家后,定居蘇州城,后決意業(yè)儒。但這一過程是漫長而殘酷的,潘氏一族經(jīng)過五代人約100年的前赴后繼,直到潘奕雋高中進士,才實現(xiàn)家族夙愿。據(jù)民國時期家居無錫城的周藩所述,其祖父輩繼承曾祖家業(yè),每人分得30畝租田,“不足自給,然皆讀書應試,又累試不售,兄弟相戒勿令后人讀書應試”。到了周藩父輩時,兄弟11人皆十三四歲就習賈而無業(yè)儒者。周藩這一代,兄弟輩11人中,只其一人從事舉業(yè),余皆經(jīng)商。作為家中獨子,父親又經(jīng)營布肆,故而能夠為其提供足夠的經(jīng)濟支撐。而父親對他最大的期望也只是考個秀才,“既為秀才,父愿已足”。但到他20歲時,在舉業(yè)上一無所成,卻“所費極巨……資用不足”,不得不外出授徒。《錫金游庠同人自述匯刊》所輯無錫地區(qū)1871年辛未科至1905年乙巳科共24科83名秀才中,少數(shù)來自鄉(xiāng)村的士子,也幾乎全部出自官宦人家或殷實之家,且多數(shù)長期負笈于城鎮(zhèn)。這也反映中舉與家境的重要關聯(lián)。正如生活于杭州灣余姚蔣村的蔣夢麟所言:“窮苦人家的子弟請不起先生,因此也就注定了文盲的命運。”

有人認為,在傳統(tǒng)經(jīng)濟文化發(fā)達的江南,農(nóng)村通過遍設義莊為一般農(nóng)家子弟的舉業(yè)提供了必要保障。但范金民的研究表明,即便是義莊最為盛行的蘇州地區(qū),其53.5%設于城市,24.1%設于市鎮(zhèn),只有22.4%分布在農(nóng)村。像吳縣、長洲縣、元和縣更是有近90%的義莊坐落于城市。據(jù)徐茂明統(tǒng)計,在清中后期義莊得以普遍發(fā)展的蘇州,直到清末也僅有200個。按義莊保障人口的數(shù)量而言,總共只能惠及10萬人,尚不及總?cè)丝诘?%,更不用說在人口總數(shù)占據(jù)壓倒性比例的廣大農(nóng)村地區(qū)了。在義莊最為發(fā)達的蘇州之外,像常州府的武進、陽湖二縣總共僅有兩座義莊。這也表明早在民國以前江南地主的普遍城鎮(zhèn)化。因此,義莊對農(nóng)村的保障功能并不具有普遍性。其實,在一些家族內(nèi)部,即便有義莊,其得利者往往也只是一小部分富裕群體。如錢穆故鄉(xiāng)的懷海義莊,不出幾代,莊產(chǎn)即由富三房輪管,“他者”不得過問,結(jié)果,五世同堂一房中的貧困孤寡難以得到救恤。

士紳地主的城鎮(zhèn)化推動了城鎮(zhèn)整體文化環(huán)境的優(yōu)化,反之也吸引了更多該階層的成員,加劇了城鄉(xiāng)人文環(huán)境的差距。清代以前,村居往往被視為一種美德,一些從鄉(xiāng)村走出的官員致仕后多數(shù)會回歸故里。據(jù)明人馮夢龍的《智囊全集》記載:松江府人張悅世居草野,任官后,家人以居城方便,遂于城市購房居住,張得知后曰:“吾子孫必敗于此!”果然,后來張悅6子中有5人荒廢了家產(chǎn)。馮夢龍對此評價:“信乎城市不如郊郭,郊郭不如鄉(xiāng)村,前輩之見,真不可及。”馮氏的著述在當時社會具有相當影響,書中內(nèi)容主要取材于同時期的社會生活,因此在一定程度上能夠反映江南部分士人對待城居的態(tài)度。生活在明代前中期的昆山人梁紈,由鄉(xiāng)舉官至同知,后“致仕鄉(xiāng)居,檢身治家,克循矩度”。活動于明代中期的太倉雙鳳里村進士周在,罷官后,“屏跡鄉(xiāng)居,不入城市”。同一時期,受旌表載入《臨安縣志》的郎氏,在有關其短短數(shù)語的記載中就有“訓其子曰家居城市易入囂凌”的話語。這都說明類似風氣在當時社會受到一定推崇。

但是,到了清代,特別是近代以后,隨著城鄉(xiāng)差距擴大,江南士人對待城居的態(tài)度有所改變。孟森指出:“清一代學人之成就,多在書院中得之。”對于鄉(xiāng)村子弟而言,要取得理想功名,僅入私塾還不夠,往往要經(jīng)歷府縣一級的書院教育或在城鎮(zhèn)塾師處求學。故而,居住城鎮(zhèn)也是實現(xiàn)舉業(yè)的重要條件之一。早在明末,常州的莊起元就談道,對于有志科第者,“鄉(xiāng)居不便附學”。清前期長興縣的張僎,“好讀書,因鄉(xiāng)居僻陋,常負笈游諸名士門”。乾隆年間受到旌表的海寧沈氏,在其夫早逝后,獨自撫子,待子成,“立遷居城市,俾便于就師,不稍事姑息”。同一時期,蘇州進士蔣基在其自敘年譜中記載:“為課外甥……從城外遷居城內(nèi)舊學前。”嘉慶壬戌科(1802)進士、杭州府人王楚堂祖上原居鄉(xiāng)村,其曾祖為國學生,“勤治家計,課子弟尤嚴”,后來“以鄉(xiāng)居隘于見聞,移居城中平安坊小夾道巷”。1824年,家居德清縣南埭村的俞樾年僅4歲,其父“為苦鄉(xiāng)居聞見無,從此塵封南埭屋”。他在著述中寫道:“道光甲申,余止四齡,而先兄壬甫則十一歲矣,以鄉(xiāng)居不能從師讀書,乃遷居仁和之臨平鎮(zhèn)……窮鄉(xiāng)寡聞見,經(jīng)師無由得。”

清代中后期曾任杭州知府的劉汝璆指出:“今課士之法可謂密矣,科場之外又有書院、學官之課,然鄉(xiāng)居之人或不能肄業(yè)書院而學官月課近已視為具文”,從而反映鄉(xiāng)村環(huán)境對于讀書上進已極為不利。1878年,當殷葆諴隨家人從廣東回到故鄉(xiāng)江陰申港鎮(zhèn)附近的繆氏大村時,母親為其讀書事所急,托宗親擇師,“奈無相當之處”,最終只能前往近城的夏港求學,每年“修膳費共三十二元,節(jié)禮在外”。所從之師,也僅是一縣學稟膳生。在一鎮(zhèn)地域范圍,竟難以找到一位擁有最低級功名的士子為師,還得攜不菲資金前往近城之地,方能求得,可以想象當時江陰鄉(xiāng)村文教衰敗之一斑。乾嘉時出過進士的殷氏一族,此后“竟無一童生,文運日衰”。即使曾家境優(yōu)越,但長期求學,短短幾年已舉債,以至于獲得參加鄉(xiāng)試這樣寶貴的機會,殷氏也意欲放棄,最終靠宗族捐贈才成行。清末蘇州進士王季烈在勸誡子孫勤儉持家的文章中談論江南士子與北方士子的區(qū)別時指出:江南士子“不若北方鄉(xiāng)居之士半耕半讀,不用一媼一仆。”王季烈持此觀點的前提是,其家祖居蘇州城,此為“江南富庶之邦”,士子多家境優(yōu)越,與北方士子多出自一般鄉(xiāng)村人家形成強烈反差。同時期無錫張巷村的張時良從上海廣方言館肄業(yè)歸來后,其父慮及村居環(huán)境,命他居鎮(zhèn)讀書。當時,錢穆的父親為其兄弟學業(yè)計,舉家遷至蕩口鎮(zhèn)。

20世紀30年代南京國民政府行政院農(nóng)村復興委員會對江南鄉(xiāng)村走馬觀花式的調(diào)查提到,“我們跑過的鄉(xiāng)村并不少,碰到中學生卻是第一次”。有學者據(jù)此認為,自南宋以降作為中國文化重心的江南,其鄉(xiāng)村教育尚且衰敗至此,更遑論其他地區(qū)。這一敘述也被相關研究者視為當時士紳或知識分子城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村文教走向衰敗、社會權(quán)力異化的重要依據(jù)。其實,通過我們上述梳理發(fā)現(xiàn),這一現(xiàn)象既不像濱島敦俊認為的形成于明代中后期,也不是現(xiàn)在絕大多數(shù)研究相關問題的學者所述及的到了廢科舉后才出現(xiàn)的,而是肇始于明代中后期,到晚清基本成型。后人所看到的只是一種歷史情境的延續(xù),絕非這一時期鄉(xiāng)村社會變遷的主要成分。

除了經(jīng)濟、文化環(huán)境的差距,城鄉(xiāng)生活環(huán)境的鴻溝也體現(xiàn)得非常明顯。乾嘉之際,當家居蘇州城的沈復之妻陳蕓因事觸怒公公而被趕出家門,正謀何處安身時,陳蕓一無錫鄉(xiāng)間盟姊遣家仆來邀。其令家仆所帶的一句話亦能反映當時人們觀念中的城鄉(xiāng)之別:“倘夫人不嫌鄉(xiāng)居簡褻,不妨到鄉(xiāng)。”《儒林外史》第20回寫道,匡超人到京里做官前,要將其長期生活于杭州城的妻子安置回浙南樂清老家待一段日子,他的妻子說道:“你叫我到鄉(xiāng)里去,我那里住得慣?”雖然她在匡的再三威逼后去了鄉(xiāng)下,但不久即因“過不慣……鄉(xiāng)下的日子”病倒,加之“鄉(xiāng)里又沒個好醫(yī)生”,因此,“病了不到一百天,就不在了”。

江南城鄉(xiāng)生活環(huán)境差距在太平天國戰(zhàn)爭時期反映得尤為突出。當江南城市陷入戰(zhàn)爭恐慌時,很多常熟城中的富戶紛紛避居鄉(xiāng)村。可“城中人避居鄉(xiāng)村,茅屋低隘,嬌養(yǎng)性成,不慣苦,每染暑疾熱瘡,由此大半回城矣”。杭州人陳文齋亦奉繼母避居鄉(xiāng)村,但“以繼母病,居鄉(xiāng)不適”,又冒著生命之危返城,不久城陷喪命。戰(zhàn)亂年代,面對鄉(xiāng)村鄙陋,避難者甚至不惜冒生命之危重返城市,這也反映了江南城鄉(xiāng)差距之大。大約同一時期,家居吳縣蠡口的顧熙仁就因其父患虐痢“鄉(xiāng)居無醫(yī)可延”而“瀝血書疏愿”。1904年,家居江陰鄉(xiāng)村的殷葆諴“慈親復病,鄉(xiāng)村醫(yī)藥難求,二子假期舟車往還不便,端陽節(jié)后已為移家之預備矣”,隨后舉家遷居南京城。江南城鄉(xiāng)生活環(huán)境的鴻溝,自不待言。

制度束縛破除與區(qū)域優(yōu)勢彰顯:鄉(xiāng)村社會流動的推進

施堅雅認為,在中國傳統(tǒng)社會,基層社區(qū)不像中美洲、爪哇或印度尼西亞是一個個村落,而是市場。王朝處于強盛時期,國家是一個高度流動的體系,農(nóng)村社區(qū)外部具有政治、經(jīng)濟、文化等一系列上升機會;反之,則成為一個漸趨封閉的社區(qū)。且不論傳統(tǒng)中國社會基層社區(qū)是村落還是市場,但有一點是可信的,就是王朝衰微時期,地方力量的相對增長會形成大小不一的割據(jù)或封閉區(qū)域。無論是東漢的豪強地主、唐代的藩鎮(zhèn)割據(jù)、19世紀中后期在淮北地區(qū)日益興起的圍寨,還是民國時期匪霸權(quán)豪魚肉的關中,都是封閉社區(qū)的典型案例。伴隨著國家對地方的妥協(xié)或權(quán)力的滲透,往往形成集政治權(quán)力和社會權(quán)力于一身的利益集團,即便歷史的車輪已駛?cè)虢幢薄㈥P中等地區(qū)卻倒退至封建領主社會。廢科舉后,在一些區(qū)域出現(xiàn)基層權(quán)力異化現(xiàn)象,其原因就是主要上升路徑的突然斷裂,導致基層社區(qū)封閉,加之國家權(quán)力滲透,致使利益集團強化對社區(qū)內(nèi)部掠奪。在江南,鄉(xiāng)村社會通過科舉實現(xiàn)社會流動已有名無實,廢科舉不會產(chǎn)生所謂的上升性流動斷裂的困境;相反,廢科舉代以新式教育,舉額限制破除,社會環(huán)境變遷,特別是獨特的地緣優(yōu)勢,都為鄉(xiāng)村社會流動提供了契機。

基于前述學者所提出的科舉與鄉(xiāng)村社會流動具有密切關系,因此通常認為,廢科舉致使依靠其作為主要上升階梯的鄉(xiāng)村士子產(chǎn)生極大恐慌。特別是華北士子劉大鵬日記中有關廢科舉前后個人心路歷程的記述,幾乎成為后來研究者的必引話語。字里行間流露的是恐懼、彷徨、無奈與絕望。同樣,對生活在湖南鄉(xiāng)村的蔣廷黻而言,也有類似的感知。他在回憶錄中寫道:“二伯從城里回來,外表很嚴肅,好像發(fā)生了什么大事似的。后來,有一天他對我和哥哥說:‘皇上已經(jīng)決定廢科舉,再繼續(xù)讀舊學堂已經(jīng)沒用了。以后你們一定要進城里的新學校。’”在李宗黃的記憶里,當清廷廢科舉、興學校的消息傳到云南時,生活于農(nóng)村,自幼擔負著父親“望子成龍”重望的他頓感“這對于我們十余年寒窗苦讀,滿心只想從應試謀進身之階,為國家效力的讀書士子說來,無疑是致命的打擊,全盤的絕望。科舉一廢,那些四書五經(jīng)還有什么讀頭呢?未來前途又將如何改弦易轍,另作安排?在我們的內(nèi)心中形成極大的苦悶,和無比的彷徨”。

但在江南,農(nóng)家子弟幾乎無法通過科舉實現(xiàn)社會流動,故而廢科舉對他們而言并無實質(zhì)影響。所以,對待廢科舉,他們大多呈現(xiàn)與山西、湖南等內(nèi)地鄉(xiāng)村士子截然不同的態(tài)度。而隨著權(quán)威的來源轉(zhuǎn)向新式學堂,無論是對于少數(shù)有能力從事舉業(yè)的鄉(xiāng)村家庭還是一般農(nóng)家子弟,都帶來了新的社會流動機遇。1903年,來自江陰鄉(xiāng)村的殷葆諴就表示:“科場不廢,學者猶作舉人、進士想……余今年即令同兒入中正街私立思益學校。”據(jù)無錫張巷村的張時良自述,尚在光緒初,其父有感“歐化漸東,西學昌明”,將其送至上海廣方言館專習數(shù)學。在榮德生的記憶中,廢科舉后,在新式教育發(fā)展尤為先進的無錫,士子并未有任何恐慌而是皆入新學,“至日本、英、美留學者亦不少”,“回來考試,將給舉人、進士”,“當時為父兄者,尚重功名,均望子弟轉(zhuǎn)新科舉為顯揚”。

市古宙三認為,由于士紳——文人階層的特權(quán)源于科舉,這一制度變革勢必遭到他們的反對,但興學堂又為這一群體提供了獲取相似權(quán)力的新路徑,故而士紳應對廢科舉的一條重要舉措是辦學堂。因此,科舉制的廢除被迅速接受,其本身就反映這一重大制度變遷對特權(quán)階層并無實質(zhì)性影響,而只是換了一套衡量權(quán)威的標準而已。江南自南宋以降已成國家經(jīng)濟文化重心,但為了有效地制衡地緣集團力量,強化社會控制,明清兩代政府對初級功名和鄉(xiāng)試舉額都有嚴格的限制,從而極大地制約了江南士子的社會流動。所以,這一制度變革對江南而言更可能是一個重要契機,不僅使得家境較好的紳士階層通過興辦、轉(zhuǎn)入學堂,有效地轉(zhuǎn)化廢科舉可能造成的制度困境;同樣,對城鎮(zhèn)發(fā)達的江南來說,能夠遍設學校,推進社會流動;加之現(xiàn)代工業(yè)發(fā)軔等因素,都是推進鄉(xiāng)村社會流動的重要原因。

江南的歷史與地緣因素使得這里成為中國近代化的先行者與領先者,其整體水平大大超過其他地區(qū),文教事業(yè)即是其一。在蘇南,1950年土改調(diào)查報告指出,“蘇南文化教育事業(yè)也較發(fā)達”,以蘇州、常州、無錫為最。相關縣份“每鄉(xiāng)平均有學校五所至八所,有學生四百至五百多人,有些鄉(xiāng)村,差不多每個行政村都有一所小學”。在浙北,據(jù)曹錦清等人的農(nóng)村調(diào)研估計,20世紀三四十年代這里的小學普及率接近50%,而在靠近小集鎮(zhèn)的陳家場村更是達到60%。

實業(yè)家辦學在當時的江南農(nóng)村也較為普遍。據(jù)錢穆所述,在商業(yè)發(fā)達的江南,很多商人經(jīng)商有成后,往往會在家鄉(xiāng)興辦中小學,“指不勝屈”。無錫更是開江南風氣之先,早在戊戌政變前就有新式學校的創(chuàng)辦,“為全國地方興辦新式學校之開始”。基于此,童年生活在無錫鄉(xiāng)村的錢穆談道:“余之幼年,早獲投入新式小學讀書,亦受此風氣之賜。”存在決定意識,這或許也是錢穆在學術生涯中高度贊揚中國傳統(tǒng)文化的重要緣由。具體一些案例,已有學者研究,此不贅述。

江南新學的整體基礎較好,對于有能力從事舉業(yè)的家庭而言,他們可以將子弟就近送往教育環(huán)境更好的城鎮(zhèn)甚至海外以獲取新式權(quán)威。通過對廢科舉前后無錫62名秀才的個人處境與他們子女的社會流動狀況的梳理,我們看到,這些生員一般都歷經(jīng)10余年甚至20余年才取得科舉時代最低級別的科名,由于無法做官,往往只能以授徒為業(yè)。而在廢科舉后,憑借扎實的國學功底,他們可以較為輕易地在興起的新式學校中謀得一份教職甚至是領導職務;一些人由于長期受江南新學之風影響,本身就擁有較好的新學功底,廢科舉對他們的角色轉(zhuǎn)換沒有實質(zhì)性影響。其中關于來自鄉(xiāng)村秀才的子女們有明確記載的,往往都通過接受更好的教育,取得了較為優(yōu)越的職位,跨入了社會中上階層。這種社會流動對于很多家庭而言,是科舉時代難以想象的。科舉制的廢除對來自鄉(xiāng)村底層士子的家庭整體來說,并非阻礙社會流動,反而可能是推進了流動。殷葆諴在廢科舉前(1903年)已將兒子送往南京新式學校,次年,他發(fā)現(xiàn)僅僅申港周邊殷姓子弟就有十三四人入學堂肄業(yè)。江南風氣已開,“學堂遍設”也被乾嘉以來舉業(yè)日衰的殷氏家族視為“繼家聲”的重要契機。無錫丁巷村的丁氏一門,為地方名門望族,祖上多出進士、舉人,但在乾嘉后幾乎絕跡。廢科舉之際,該族就有許多子弟入海軍、陸軍、警察等新式學校,亦被賦予家族“既衰復振”的極大期許。

一般鄉(xiāng)村人家的社會流動也有了突出反映。據(jù)來自無錫楊亭的諸祖耿所述,在其故鄉(xiāng),廢科舉前讀書人極少,僅他的父親和一位族兄勉強算得上讀書人。而他個人后來的成功就得益于新式學校的設立。在無錫七房橋錢氏家族,科舉時代,就是族中極富有者,子弟教育亦不堪言。廢科舉后,族中三義莊斥資創(chuàng)辦小學,結(jié)果“闔族群子弟及齡者皆來學”,從而走出錢穆、錢偉長等蜚聲中外的名人。在20世紀30年代的無錫堰橋前村,雖然鄉(xiāng)村居民以務農(nóng)為主,但“他們大都受過教育”,甚至受過高等教育及留學國外的亦不在少數(shù),尤其以胡敦復、胡明復、胡剛復三位博士為代表,皆為“著名的數(shù)理學家”。

民國時期嘉定東鄉(xiāng)的方志對比了廢科舉前后民眾受教育及以此實現(xiàn)社會流動的狀況:

在未有學校前,普通入簡陋之私塾讀書五六年,少者二三年,貧寒者無入學機會,富有者雖有十年窗下之說,然不多見,且祇死讀四書五經(jīng),一般多知識淺陋,社會文化低落,少杰出人才。科舉時代,得入試場,正如鳳毛麟角,能入泮者千萬人之一而已,東北部尤少。學校興后,經(jīng)周安仁、范云六等竭力開設學校,鼓勵青年入學后,鄉(xiāng)人不但爭送子弟入小學,且多業(yè)中學、大學,重視實學,于是知識程度提高,鄉(xiāng)風丕變,社會文化蒸蒸日上。

在這里,舊時女子極少識字,后來有入小學者,漸漸增多,“且有畢業(yè)中學、大學者”。在求學者中,“間有中等農(nóng)校畢業(yè)之技術人才,多外出服務”。在桐鄉(xiāng)烏青鎮(zhèn)(今烏鎮(zhèn))也有類似情形:

近自甲乙科廢止,學校林立,男女均須識字讀書,鄉(xiāng)村亦設鄉(xiāng)校,農(nóng)民雖務耕織,而年幼者由中學而大學并多出外謀生;女子在中等以上之家亦有入中學師范大學各校,天足革履,時裝旂服,間亦得于商學界占一席焉。

據(jù)自小生活于烏鎮(zhèn)的茅盾回憶,雖然故鄉(xiāng)極重科舉,但西學之風早已吹入鄉(xiāng)間,其父至遲于19世紀90年代初已接觸新學。5歲那年(1901年),父親沒有讓他進家塾學習純舊式知識,而是和母親一起給茅盾講授上海出版發(fā)行的一些新式書籍的知識。大約是在廢科舉同年,鎮(zhèn)上就建立了初級小學和高等小學。1907年,當茅盾自初級小學畢業(yè)轉(zhuǎn)入這所高等小學時,他發(fā)現(xiàn),這已是一個十足的中西學校,課程涵蓋國文、英文、算學、物理、化學等。這也為其后來的學業(yè)生涯起到良好的奠基作用。出生于嘉興石門灣的豐子愷,其父豐鐄乃當?shù)財?shù)十年來唯一一位舉人,廢科舉后,豐子愷就學于鎮(zhèn)上的新式學堂,后留學日本,終成一代名家。對浙北邊緣一個鄉(xiāng)村的調(diào)查發(fā)現(xiàn),解放前,村內(nèi)家境較好,獲得中高等教育的人,“可以進入城鎮(zhèn)工商界的上層,也可直接進入教育界”。

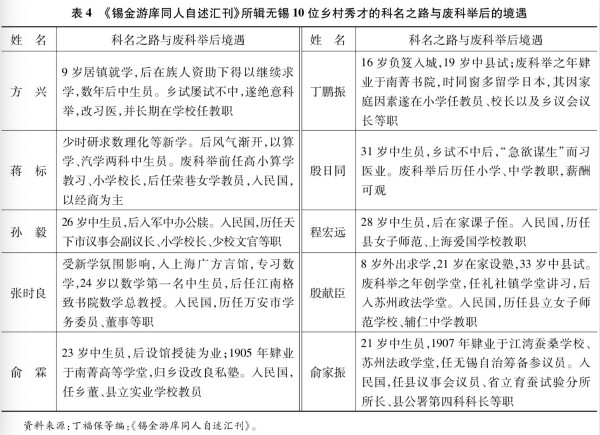

此外,通常認為,廢科舉對鄉(xiāng)村士子產(chǎn)生重大沖擊的一個主要緣由是此舉使得傳統(tǒng)知識不再被重視,底層士紳(秀才)失去生計,導致他們開始劣變。但是,這一認識與江南的實際并不相符。對江陰的調(diào)查表明:“我邑自前清科舉廢,學校興,向之謀塾師生涯,在社會上占一席之地者,除少數(shù)冬烘頭腦者外,余皆紛紛改業(yè),稍有國文根柢者,且于民元二年間,入師范傳習所或講習所肄業(yè),畢業(yè)后回里,相繼創(chuàng)辦學校。”我們不妨檢視《錫金游庠同人自述匯刊》所輯全部秀才中的10位來自農(nóng)村者,看看他們的科舉之路及廢科舉后的境遇,見表4:

需要特別強調(diào)的是,這一時期江南工業(yè)化迅速發(fā)展,而工業(yè)文明對社會流動的大規(guī)模推進是其與傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會最大的不同點之一。民國時期,劉大鈞對上海工業(yè)化的系統(tǒng)研究已發(fā)現(xiàn):

大都市工業(yè)化之結(jié)果……即縱的社會流動——職業(yè)承襲之變動——亦非常激烈:因在工業(yè)化進展之社會,社會之層化尚未固定,如有能力與機會,均有‘打條出路’之可能。故鄉(xiāng)野佃夫,至父母目不識丁,或知識淺陋。而子女則學業(yè)深造從事于自由職業(yè)者,則為數(shù)更多,多中小學教師,教會工作人員、銀行公司職員、電影明星等人物,實不少具有此種來歷。

在江南,工業(yè)文明推動鄉(xiāng)村社會流動的規(guī)模化發(fā)展主要體現(xiàn)在四個方面:農(nóng)業(yè)人口的工人化、更多的職業(yè)種類與就業(yè)機會、工商資本家對農(nóng)家子弟的培養(yǎng)以及農(nóng)民進入新的權(quán)勢階層——資產(chǎn)階級。

結(jié)語

在一個幾乎以科舉作為唯一社會流動階梯的傳統(tǒng)社會,這一路徑的突然中斷,會切斷以血緣、地緣為紐帶的農(nóng)村社區(qū)與外部世界聯(lián)系,致使區(qū)域漸趨封閉。在這樣的社會環(huán)境中,伴隨著國家權(quán)力滲透,往往會給地方精英加強對區(qū)域內(nèi)部的榨取披上“合法”外衣,進而引發(fā)一系列災難。相關史實在華北、華中等地區(qū)已經(jīng)得到大量驗證。但這一災難絕不僅僅是廢科舉在近代所造成的獨特現(xiàn)象,就其本質(zhì)而言,它是傳統(tǒng)中國社會農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式所造成的。在這樣的時代,政治權(quán)力支配社會。廢科舉后,部分地區(qū)土豪劣紳繼起,鄉(xiāng)村社會權(quán)力異化,不過是“繼承了歷史傳統(tǒng)里最污穢的一面”。故而,用“國家政權(quán)建設”話語體系來闡釋近代中國鄉(xiāng)村社會變遷還需謹慎。

對江南的統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn),有清一代,特別是中期以后,伴隨城鎮(zhèn)化發(fā)展,經(jīng)濟文化資源逐漸向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移,城鄉(xiāng)生活環(huán)境的鴻溝不斷擴大,真正能夠通過科舉實現(xiàn)個人社會流動和家庭地位實質(zhì)性變化的中舉者有近95%來自城鎮(zhèn)。考慮到當時城鄉(xiāng)人口比例的巨大差別,科舉對于江南鄉(xiāng)村的社會流動,特別是對于普通農(nóng)家子弟的社會流動已經(jīng)沒有實質(zhì)性意義。甚至最低級別功名的秀才也極為稀少。基于此,科舉制的廢除并未對江南農(nóng)村社會流動造成現(xiàn)實的制度困境。相反,廢科舉后,隨著傳統(tǒng)時代舉額限制的破除,憑借區(qū)域經(jīng)濟文化的獨特優(yōu)勢,鄉(xiāng)村社會的讀書人不是減少而是增長了,并借此推動了社會流動。即便農(nóng)村中那些曾經(jīng)通過數(shù)年、數(shù)十年寒窗苦讀而艱難地考中最低級別功名的士子,在廢科舉后往往都獲得了更好的上升路徑。

江南作為中國現(xiàn)代化的橋頭堡,19世紀后期至1937年全面抗戰(zhàn)前處于從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會向現(xiàn)代工業(yè)社會的轉(zhuǎn)型期,在這一時期,江南的工業(yè)化得以迅速發(fā)展。這一轉(zhuǎn)型對于鄉(xiāng)村社會流動的推進絕非科舉制所能比擬。因此,在江南農(nóng)村,除了農(nóng)民的大規(guī)模工人化,走出了像榮氏兄弟、劉國鈞、章榮初等一批在中國近代史上具有舉足輕重地位的實業(yè)家,而這一群體往往也重視鄉(xiāng)村建設,培養(yǎng)農(nóng)家子弟。其他如職員、教師、教會工作人員等自由職業(yè)者更是難以計數(shù)。現(xiàn)代工業(yè)文明對鄉(xiāng)村社會流動的巨大推動恰恰是其與傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會的最大的差異之一。

進一步而言,受工業(yè)化吸引,農(nóng)民大規(guī)模離土離村,有利于破除傳統(tǒng)社會的各種依附關系,而這一點也是包括馬克思主義經(jīng)典作家在內(nèi)的學者所共同認可的工業(yè)文明之世界性意義。因此,即便在學者筆下,鄉(xiāng)村社會權(quán)力異化的重災區(qū)華北,也能看到受青島工業(yè)化輻射的臺頭村向我們展現(xiàn)出另一番近乎完全迥異的風貌。廢科舉后,在工業(yè)化勃興的江南,其鄉(xiāng)村社會權(quán)力走向并不像一般認為的,成為土豪劣紳的世界,而是走向解除人身依附關系的現(xiàn)代社會。

(本文首發(fā)于《近代史研究》2020年第4期,原題《科舉存廢與近代江南鄉(xiāng)村社會流動》,作者李發(fā)根為安徽大學歷史系講師。澎湃新聞經(jīng)授權(quán)發(fā)布,原文注釋從略。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司