- +1

20世紀日本維新派對西方的反抗:為維護純凈固有的文化本體

縱觀日本的近現代史,西方社會對日本文化和行為理論的形成起了很大的作用。在某種程度上,一種整體的西方形象取代了此前作為“他者”的中國形象。在20世紀,特別是在第一次世界大戰以后,日本對西方的構想肯定了一種針對“他者”的好斗的理論,并明確有力地表達了出來,因為“他者”通常被想象成一個對日本國家獨立和文化自主的共同威脅。“他者”的建構要求把它描述為本土文化的一種鏡像。正是這種對“他者”的描述,為日本人闡明了他們自己文化的本質。與20世紀相比,這種顛倒的圖像在德川時代也同樣真實,當時一個理想化了的中國曾經構成了“他者”的形象,如今則是一個整體的西方形象充當了“他者”。如果“他者”界定了日本文化中的特殊性所在,那么,它也提供了一種相對于日本文化特殊性的卓越典范,而這種卓越性是能夠得到測量的。就像德川時代的作者們把注意力集中在先賢的世界,把這些先賢轉化為一種非歷史的抽象物,其價值僅以純粹形式存在于日本一樣,20世紀的思想家們同樣想象日本注定會達到一種新的沒有一個西方國家所曾達到的成就水平。通過這種雙重的形象,他們發展出一種行為理論,目的在于維護一個純凈的、固有的文化本體,使其免受可能會擾亂其微妙平衡的外來因素之害。正是由于日本人看到了保護他們文化不受污染的緊迫性,因此,為了保護其精華免受外部污染的威脅,許多人認為采取激進的政治和文化行為方式是合理的。

在20世紀20年代的日本民族主義的團體中,盡管對西方影響的蔓延采取了孤注一擲,甚至是暴力的反抗手段,并且將這種反抗在20世紀30年代中期推向了高潮,但對于保持日本文化純潔性的擔憂,反而促使其他一些人嘗試使用比較溫和的方式來阻止日本與西方過于緊密的同化。這些努力背后的推動力量可以追溯到20世紀20年代的世界主義,及其認為日本已經為全球文明發出了自己獨特聲音的普遍信念。這種全球文明是通過廣義的人性概念而得以統一的。然而,在20世紀20年代晚期和30年代早期的政治環境下,強調日本對世界文明的特殊貢獻很容易狹窄化為對日本獨特地位的排他性關注。許多日本人相信,通過認識到東方和西方的精華,日本已經達成了一種新的世界性文化。這種業已完成的文化綜合是前所未有的,對這一偉業的認同確認了隨之而來的信念:日本是唯一有資格在亞洲發揮領導作用的國家,雖然作家們使用的大部分修辭都是指這個國家有資格領導整個世界。值得注意的是,早些時候的世界主義推廣的是以共同的人性原則為基礎的文化多樣性和平等性的理想,這同時也就限制了對于例外論的過度主張,與之不同,20世紀30年代的新文化主義則提出,日本是上天委派來領導世界達到更高層次的文化融合的國家,新的文化融合甚至將超越西方現代主義本身。

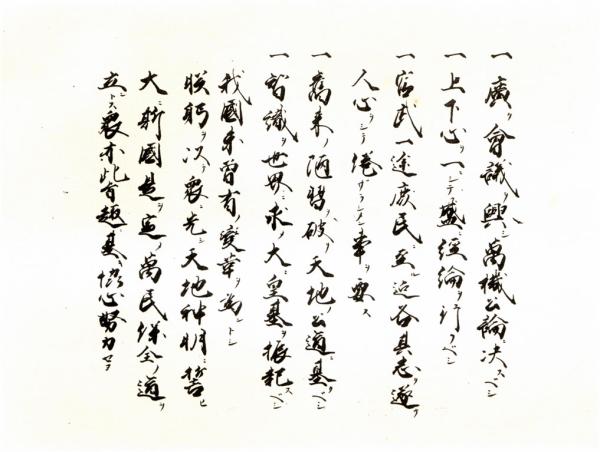

在本土文化承受變革的能力和要求變革的新知識主張之間的曖昧不清,是理解1868年明治維新的竅要所在。一方面,在“王政復古”詔書的開頭,明治維新的領導者們就宣布,新政的目標是回歸“古圣的事跡與神武天皇的國基”。這意味著要使日本回到一種被佛教和中華文明侵蝕之前的原初時代,回到純粹的本土經驗的實踐。然而,與此同時,明治新政府又在《五條誓文》中表明了它的決心:“求知于世界”,“破舊來之陋習”和“立基于天地之公道”。前者的意圖導致產生了一種文化例外論的信念,甚至是假定了日本相對于外國人的優越性。它還強調了在區分和疏離了所有外國文化的影響之前所有日本人的基本相似性,并要求在相似性(日本)和差異性(“他者”)之間把注意力放在真正的分離上。后者激發了日本現代國家的創建及社會的轉型,這在19世紀70年代和80年代被經典地表達為“文明開化”(bunmei kaika)。因此,對原初文化的呼喚證實了所有這些建言指向什么是日本的本質,什么是日本的精神,以及什么是日本人最不可缺少的東西,即使社會已經發生了明顯的和物質的變化。另一方面,對新知的追求被認為是進步的、發展的、現代性的和西方世界的。文化獨特性的措辭越來越多地強調目的和本質,而對理性知識的追求則給予了手段和工具以特權。最后,沖突被表現為文化(或曰民族獨特精神)與現代文明(尤其表現為功能性的政治結構)之間的斗爭,以及為了克服這種極化方式所做的不顧一切的努力。正是由于日本在太平洋戰爭中的失敗及其戰后耀眼的經濟復蘇,提供了完成這些未竟事業的契機,并重新整理和調整這些相互對立的說法,并在不可能融而為一的日本和西方之間掩飾它們固有的矛盾。

維新派的反抗

日本人反抗西方的特殊戰斗精神,來源于忠誠武士們的歷史榜樣,這些武士于19世紀60年代推翻了德川幕府,建立了明治國家。在這個模式中,在維新志士的行為理論中,存在著兩種相互關聯卻又截然不同的取向。一種取向是強調通過消除國家的無能領導人和無效率機構來解決國內政治問題的必要性。人們相信,除非國內問題能夠首先得到解決,否則國家就會對西方國家的敵對野心毫無防備能力。另一種取向是關注外交問題并試圖通過正面的軍事戰略來解決它。北一輝的理論以及他們在1936年2月26日最終卷入年輕激進軍官的兵變,可以作為說明第一種取向的例證,而經過解決外交問題的十年努力之后,于1941年發動的密謀已久的偷襲珍珠港事件,則可以作為第二種取向的代表。

從20世紀20年代開始,隨著首相原敬于1921年在東京車站被暗殺,從那時以后,單一的恐怖行為一直在日本持續不斷,激進的復辟主義者避開公開辯論,也不愿遵守本來可以作為解決國內政治問題一種方式的調解和斡旋,反而采取直接而暴力行動的策略,以之沖擊甚至動搖國內政治和工業領袖們的信心。與16世紀“下克上”(gekokujo?)的歷史進行類比,激進分子們提醒他們的同時代人,忠誠的概念并不總是意味著服從上級的命令,這也可能意味著對那些尸位素餐、麻木不仁的領導人的正義反叛。事實上,忠誠的思想是把雙刃劍,一方面它可能砍去憲政領袖的頭顱,另一方面,為了達到把西方人士驅逐出日本和亞洲的目標,它也可能清除掉所有橫亙在前的障礙。

盡管很難使日本的所有方面都處于反抗某種單一的教義或單一的行為模式——因為其波及面十分復雜,并擴展于文化的各個不同方面——仍然存在著一些為大多數團體和思想家所共享的一般特征。西方的法律理性和理性文化規范的構想,通常用進步、理性主義、現代化,或者就簡單地稱之為西方化等等詞語來加以表達,所有這些詞都受到過仔細的審查,并都經過了修改,但更多的時候,它們仍被視為旨在擴展西方利益的權力結構擴張而遭到拒絕。此外,這些西方觀念被看作為是在以一些對獨特的歷史遺產有害的方式操縱著本土文化的價值,尤其表現在一種優雅傳承的審美沖動上,從而與通過民間集體記憶所激活的社群主義的經驗背道而馳。通常,這些審美的和社群主義的價值通過某種意義模糊卻具有挑釁味道的短語而得以揭示,從而把人們的注意力引導到“國體”這樣的概念上。這是一個使人們的腦海里想象出神秘的精神和肉體結合的概念,它喚醒了一個獨特的過去,同時也為一個獨特的未來創造潛能。“國體”這一概念用一個單詞就涵蓋了整個意識形態范圍的全部優點,那就是它定義了什么意味著日本人,而不是“他者”。

日本的反抗也傾向于把日本問題的解決方案與作為世界一個部分的亞洲復興聯系起來,以強調亞洲人民在奮力消除西方殖民主義斗爭中的共同性。在這里,日本人的態度與其自明治啟蒙時期以來早些時候的轉變如出一轍,與其在理性進步過程中全神貫注于本土文化精神,使之不受外來邏輯和科學限制的信念也頗為符合。因此,在明治維新后的工業化和社會革命過程中,日本的領導人曾經信心十足地喊出了“脫亞入歐”(datsu-A,nyu?-O)的口號。這里的“脫亞”,主要指的是脫離中華文明的區域。但是,這種模式在20世紀發生了逆轉。如今的領導人們敦促的是“入亞脫歐”(nyu?-A,datsu-O?)。這種措辭的轉變在政治上和文化上都具有十分重大的意義。在政治上,它指的是一種日益增長的期望,那就是日本作為一個亞洲的新興工業化國家,應當理所當然地負責這個區域的發展。但是進一步仔細琢磨,可以發現這個口號同時也意味著日本在亞洲的霸權和排除外界干擾的決心。在文化上,重返亞洲的號召預示著重新識別日本和它與亞洲大陸的淵源,回歸其文明的原始范圍,并維護日本在其中的獨特地位。

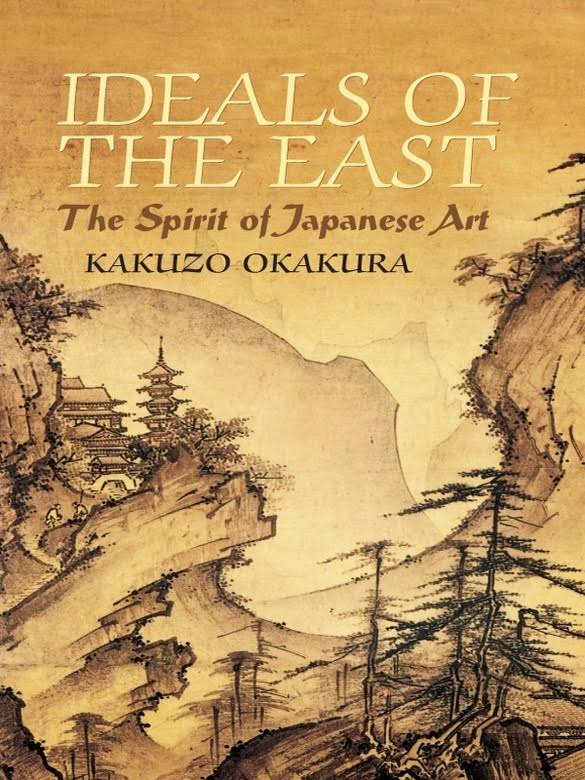

這種思想早在藝術史家岡倉天心(Okakura Tenshin,1862—1913)的著作中就做出過強烈的表達。岡倉天心在一系列著作(比如1902年的《東方的思想》[The Ideals of the East]、1903年的《茶書》[The Book of Tea]等)中,尋求建立亞洲文化與西方霸權主張的等價性。岡倉天心首先制定了所有亞洲人共享的原則。他在《東方的思想》一書中寫道:“亞洲是一個整體,喜馬拉雅山脈將其區分開來,只是為了突出兩個強大的文明:一是擁有孔夫子大同思想的中華文明,一是擁有吠陀(Vedas)個人主義的印度文明。”但是,他補充道,這種地理上的區隔并沒有“阻斷”一種由“終極和普遍之愛”為標志的共同遺傳。正是這種關愛終極性和普遍性的共同性格,使得每個地方的亞洲人都能產生出世界上的偉大宗教,并使之強調生命目的而不是方式。岡倉天心相信這是與西方的海洋文明截然不同的。他認為,盡管亞洲人具有一種共同的世界觀,但日本通過其審美價值代表了這一文化共識。事實上,日本是這一偉大文化代碼的關鍵因素,是日本證明了“亞洲文化的歷史財富”,從而也“闡釋了它的珍貴標本”。岡倉天心宣布,“日本是亞洲文明的博物館”。通過這種部分取代整體的策略,他想要說的是日本人的藝術成就已經概括了“亞洲思想的歷史”,用“一波連續不斷的東方思想的浪潮”在民族意識上刻下“沙波紋”。一些像和辻哲郎(Watsuji Tetsuro)這樣的早期作家確定了兩種不同文化風格的元素,岡倉天心則提出日本在一種持久的張力中獨自吸收了兩種不同的思想:一是亞洲人根植于具體和個別事物之上的對于“宇宙范圍”宏大愿景之愛,一是西方人“以其全部無差別知識陣列及處于競爭邊緣活力的熱衷武裝起來”的對于科學和“組織文化”的癖好。然而,岡倉天心也確信,日本的榜樣將經受住科學和工業的挑戰,以維護亞洲的“精神”,并導致東西方兩者更深的融合。

20世紀見證了一個強有力的文化和政治涌浪對西方大國支配亞洲的日益擴展的抵制和反抗,在這當中,日本承擔了領導亞洲“復興”任務的角色。然而,在日本可以承擔這一領導角色之前,它覺得很有必要以一種偉大的維新精神清理它自己的社會,從而降低自己國家對西方的政治、經濟、思想和組織模式的依賴。在20世紀30年代早期,各種各樣的政變和暗殺嘗試通常是在自認為“維新”(ishin)和“改造”的旗幟下進行的,所有事件都共享著一種觀念上的假設,即這個時代需要直接的行動才能在日本建立起一個新秩序,才能完成國家的統一并擺脫西方的侵蝕和影響。事實上,思想家們和積極分子們,諸如大川周明(Okawa Shumei)、井上日召(Inoue Nissho?)、橘孝三郎、北一輝、權藤成卿(Gondo Seikei),以及其他一些人,代表的正是一個以文化和精神的名義“驅除野蠻人”的計劃,也可以稱之為“攘夷論”(jo?iron),就像19世紀60年代明治維新之前給這種情操所下的定義一樣。

這些行動理論的另一個維度促使產生出與現代日本國家的表現相關的形形色色的評價。人們普遍認為,現代日本國家已經被創建出來,足以應對由西方列強帶來的對國家獨立的威脅。但是,潛藏在這種信念之下的是對現代國家賴以形成的法律結構更深層次的恐懼。在日本,這種受困心態導致了自相矛盾的結論,即針對西方民族–國家的最好的防衛是把自己建設成為一個現代的、法治的國家。換句話說,從一開始,對西方的不信任就伴隨著日本的國家建設行為,就像以下引自明治維新早期領導人之一木戶孝允(Kido Takayoshi)的言論所說的那樣:

對于日本來說,現在迫切需要足夠強大的軍事力量,以采取對抗西方列強的立場。如果我們國家缺乏軍事力量,萬國公法也就不足為信。在對付那些弱小國家的時候,強大的國家經常援引萬國公法,而實際上是在計算自己的收益。因此,在我看來,萬國公法僅僅是一個用于征服弱者的工具。

字里行間所透露出來的面臨挑戰的強度,揭示了奮起革命的武士們建立明治國家的緊迫感。然而,這些明治國家的建立者們的一個主要考量是,就像他們所設想的一樣,確保日本國家將會極大縮小并最終消除它與先進西方列強之間可感知的差異。這樣一種使命需要連續不斷地證明日本的成就與西方的造詣可以等量齊觀。但是,具有諷刺意味的是,正是這種證明自身成就的需要,加劇了日本原本想要避免的沖突。盡管日本為了與西方國家建立一種新的關系而以驚人的速度進行政治和產業的變革,但是對國家長治久安所形成的真實而可感知的危險卻從未消失。相反,這種不斷處于緊張之中的意識導致產生了一個信念,那就是這個挑戰必須得到迅速而一勞永逸的解決,因而許多人稱之為“最終的戰爭”(saishu? senso?)。許多人相信這樣的戰爭將會決定性地驅逐在亞洲的西方人,將會使得亞洲人在亞洲大陸享有自由,從而也將完成日本自己的“精神”革命。與此同時,由于日本并未實現明治維新的最初設想,因此反對現代國家本身的抗議運動也開始發端,人們將社會問題的產生歸咎于過度西化的轉移影響,以及憲政體制的“官僚化”。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司