- +1

拾聲|疫時(shí)重慶:碼頭、江邊和山中

記憶中的重慶是一個(gè)吵雜、濕滑、陰郁的山城,墻垣路面長(zhǎng)滿(mǎn)青苔,這是一座空間上極富肌理感的城市。如今,這座擁有三千多萬(wàn)人口的超大型城市已經(jīng)非常現(xiàn)代,那個(gè)老舊的重慶被隱藏在摩登高樓后面。

我最初的想法是用便攜錄音設(shè)備記錄下我成長(zhǎng)的一些地方,收錄一份私人聲音記憶檔案,它同時(shí)也是重慶這座城市的音景。然而剛開(kāi)始第二天就遭遇了突然暴發(fā)的新冠疫情,一座原本喧囂的大都市戛然停頓,陷入寂靜與不安。

實(shí)地采音

1月20日上午,我來(lái)到一個(gè)叫步月村的地方,在一棟廢棄樓房里錄音。上世紀(jì)80年代,這里曾是重慶市印染廠的廠區(qū)職工宿舍,如今這里被高樓圍困,絕大多數(shù)居民已經(jīng)搬離,余下的地方成為老鼠和赤貧者留守的角落。

這是我童年長(zhǎng)大的地方,如今徹底成為空樓,但一直沒(méi)有被拆除。所有的窗戶(hù)和門(mén)板都已被卸掉,地上堆滿(mǎn)了垃圾。回到空樓,我好像野貓一樣進(jìn)來(lái)“覓食”。我把錄音機(jī)架在窗臺(tái)上,聽(tīng)附近林子里鳥(niǎo)兒嘰嘰喳喳歡叫著,不時(shí)有飛機(jī)從頭頂掠過(guò)。

重慶步月村 本文圖片均為作者拍攝并提供

傍晚時(shí)候,我來(lái)到黃桷坪交通茶館。這是一家著名的老茶館,在老四川美術(shù)學(xué)院旁,保留著上世紀(jì)80年代老重慶的模樣:昏昏暗暗,市井感、爆漿感極強(qiáng)。這里保留著老重慶的生活方式:一群人聚在一起擺龍門(mén)陣(閑談)、吹牛、打牌、下棋、嗑瓜子……十分生動(dòng)的市井生活。

我在老茶館里無(wú)所事事地游蕩著,點(diǎn)了一杯苦丁茶坐下,開(kāi)啟錄音筆。很快,一位老茶哥坐過(guò)來(lái)跟我擺龍門(mén)陣,隨性而友好。

重慶黃桷坪交通茶館

1月21日,新聞里說(shuō)武漢新型冠狀肺炎正在全國(guó)蔓延。我還是照常上街,沒(méi)有明顯異樣。

1月23日,街上的人明顯少了很多,地鐵站也空蕩蕩的。這天,新聞里宣布武漢封城。

重慶嘉陵江畔

石門(mén)大橋下,嘉陵江畔,我家一位表弟曾經(jīng)在這里意外落水,再也沒(méi)有回來(lái)。我把錄音筆架在石墩上,遇見(jiàn)一位游冬泳的老哥,他每天都來(lái)這里游泳,岸上有一位看他游泳的大媽?zhuān)€有一個(gè)在江邊撈泥鰍的男人。

放眼望去,空曠的江邊就我們四個(gè)人。一艘觀光游輪從遠(yuǎn)處緩緩駛來(lái),鳴笛警示江中的冬泳者。冬泳的老哥上岸說(shuō),船上都沒(méi)兩個(gè)人,大家都害怕“那個(gè)病毒”……那響徹江面的低沉的游輪轟鳴聲和警笛聲,在耳中久未散去。而我們,也在這警示聲中,迎來(lái)了鼠年春節(jié)。

重慶嘉陵江畔的冬泳者

下午,我來(lái)到朝天門(mén)碼頭。九歲那年,我從這里搭乘輪船去往上海,在長(zhǎng)江上漂了五天五夜。如今這里只保留部分觀光游輪,沿著長(zhǎng)江、嘉陵江欣賞重慶美景。為了招攬生意,船上整天播放廣告。船只的發(fā)動(dòng)機(jī)聲、水浪聲和空洞的音樂(lè)此起彼伏。一艘載著屈指可數(shù)的幾名觀光客的游輪漸漸駛離了碼頭。

附近,不時(shí)有一些務(wù)工者帶著家人來(lái)到碼頭旁的橋洞下欣賞重慶江景,然后回家過(guò)年。他們?cè)跇蚨聪路怕暫魡荆曇粼跇蚨蠢锘仨懀阕鲗?duì)這座城市的告別。

重慶朝天門(mén)碼頭

由于疫情突然暴發(fā),讓我從對(duì)重慶這座城市的懷舊情緒和童年追憶突然進(jìn)入到對(duì)疫情的焦慮中,每天時(shí)刻關(guān)注著數(shù)據(jù)變化,關(guān)注來(lái)自不同渠道的信息,情緒變化也非常明顯,一場(chǎng)不可預(yù)見(jiàn)的危機(jī)似乎才剛剛開(kāi)始。這個(gè)春節(jié)太不尋常,我竭力說(shuō)服家人取消了春節(jié)期間所有走親訪友甚至參加朋友婚禮的活動(dòng)。對(duì)老一輩人而言,這實(shí)在有些難以啟齒。

很快,我發(fā)現(xiàn)藥店里的口罩、酒精、消毒液已經(jīng)買(mǎi)不到,連超市里的免洗洗手液也買(mǎi)不到了,人們甚至開(kāi)始囤積食物……

整個(gè)城市顯得有些消沉和詭異,在家悶了幾天,我嘗試出門(mén)尋找一些有生機(jī)的聲音。

重慶平頂山公園

1月28日,我再次來(lái)到平頂山公園散步,站在路邊看大叔們打乒乓球,他們一邊大聲討論新冠肺炎對(duì)生活的影響,一邊專(zhuān)注打球,心情舒暢。他們說(shuō),現(xiàn)在公交車(chē)全都開(kāi)著窗戶(hù),坐在里面冷颼颼的,像以前的老公共汽車(chē),但是也很享受,因?yàn)檐?chē)?yán)飵缀鯖](méi)人,成了專(zhuān)列。那些遛鳥(niǎo)的聚在一起,慶幸這個(gè)病毒對(duì)鳥(niǎo)沒(méi)有影響,不然這些可愛(ài)的鳥(niǎo)兒可要遭殃了。

一位穿著有模有樣的阿姨在五虎嶺平臺(tái)上練習(xí)太極,動(dòng)作漂亮極了。一旁路過(guò)的大叔拎著手提音響跟著音樂(lè)高高興興地哼著曲調(diào)。還有那些十分較勁打羽毛球的人……這里的老人們正在身體力行讓生活樂(lè)觀和有希望。

這天,全國(guó)確診近5000例。重慶已經(jīng)130多例,一周前才只有9例。

1月29日,全國(guó)公共交通陸續(xù)關(guān)閉,出于一種不祥的預(yù)感,我決定提前返回云南,現(xiàn)在我工作和生活的地方。取消之前訂的動(dòng)車(chē)票,改訂第二天一大早的航班,我跟家人說(shuō),如果現(xiàn)在不回,可能就回不了。迅速收拾好行李,父母準(zhǔn)備了豐盛的告別晚餐,吃到夜里十點(diǎn)多,卻接到航空公司電話,航班取消。緊接著,網(wǎng)約車(chē)司機(jī)也電話通知取消明早的訂單。

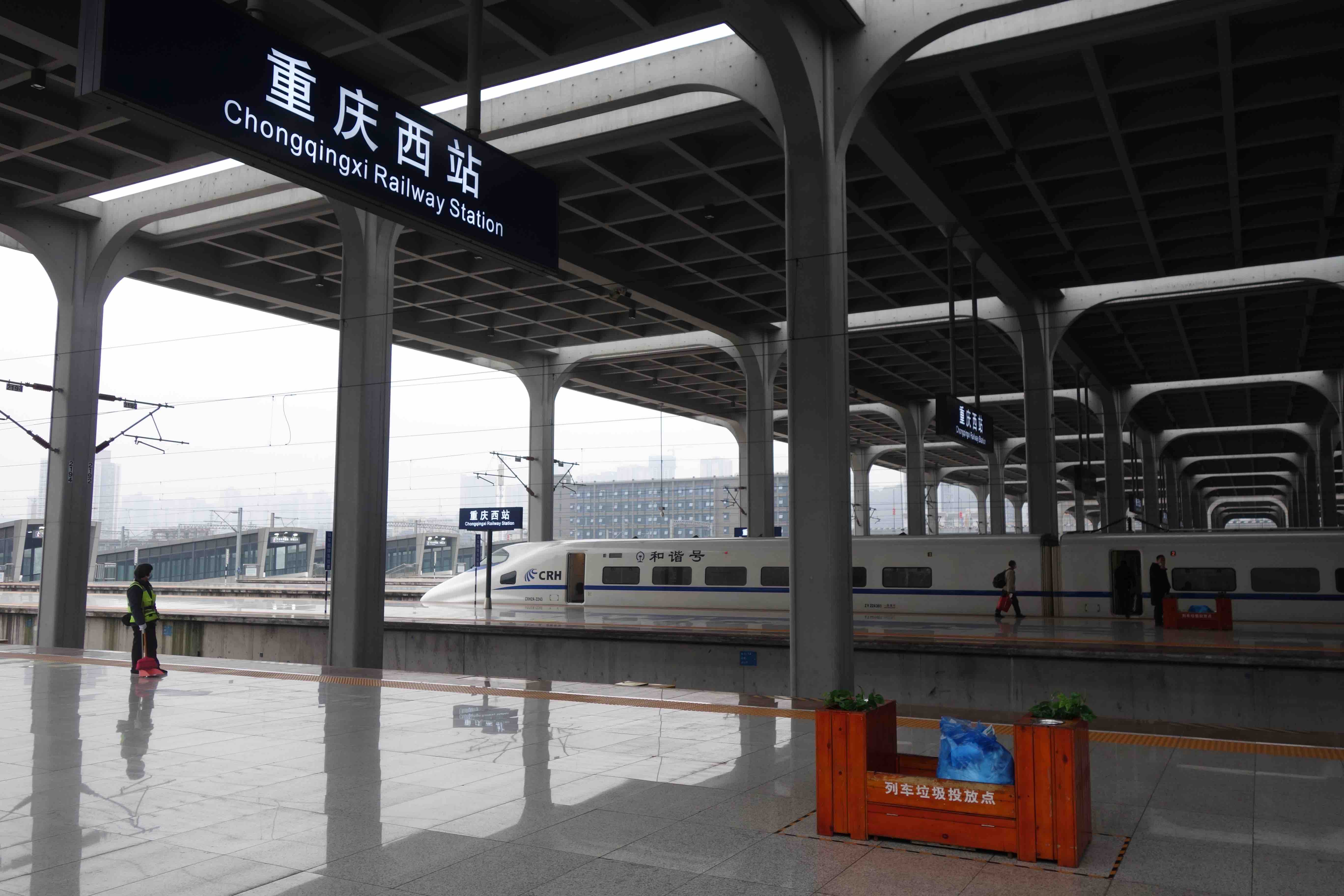

怎么辦?難道要在重慶打“持久戰(zhàn)”?我和小孩們這簡(jiǎn)單的一身行李根本應(yīng)付不了漫長(zhǎng)的異地生活,更何況后面的情況非常不明朗。再試試動(dòng)車(chē)?幸運(yùn)的是,趕在高鐵關(guān)閉之前,我回到了云南。回云南第二天,兩地高鐵就暫停了,心里暗自慶幸。在空蕩蕩的重慶西站候車(chē)廳,我錄下了當(dāng)時(shí)的情況,廣播里反復(fù)提醒乘客注意防范新冠肺炎。

重慶西站

個(gè)人隨想

這次新冠病毒大流行從一月下旬進(jìn)入公眾視野,到全國(guó)各地啟動(dòng)公共衛(wèi)生應(yīng)急一級(jí)響應(yīng),再到全球爆發(fā)乃至一些發(fā)達(dá)國(guó)家?guī)缀鯗S陷。我們?cè)谶^(guò)去三四個(gè)月內(nèi),經(jīng)歷了一場(chǎng)人類(lèi)歷史節(jié)點(diǎn)性的危機(jī),如今這場(chǎng)危機(jī)尚未過(guò)去。

這讓我們可能重新反思一些很基本的問(wèn)題。以前的一些問(wèn)題意識(shí)、價(jià)值判斷不足以讓人們意識(shí)到,人類(lèi)已經(jīng)被暴露在巨大的危機(jī)中,幾乎所有人都陷入了某種誤判,耽誤了早期應(yīng)對(duì)的時(shí)間,然后又陷入了混亂的爭(zhēng)吵。顯然,這首先是來(lái)自人性的東西——傲慢。

我個(gè)人的創(chuàng)作研究領(lǐng)域之一是上世紀(jì)歐洲情境主義國(guó)際和居伊·德波的景觀社會(huì)批判,他們沿著日常生活批判的路徑來(lái)反思資本主義框架下的日常生活:工作、家庭和閑暇時(shí)光。情境主義者們意識(shí)到,日常生活的方方面面都被資本主義所操控和異化,主張通過(guò)游戲和節(jié)日來(lái)賦予生活更多詩(shī)意的瞬間,通過(guò)想象力來(lái)重獲主體意識(shí)。這一點(diǎn)在后景觀時(shí)代,在大數(shù)據(jù)國(guó)家治理下的今天仍然具有啟發(fā)意義。

然而,情境主義者面對(duì)的是一個(gè)餓不死卻害怕無(wú)聊致死的時(shí)代,這一幻象一直延續(xù)到這次大流行才被徹底打破。為了大家的健康,所有人都必須接受保持社交距離,接受隔離,接受無(wú)聊。所有人都被打回原形——誠(chéng)實(shí)地面對(duì)自己的生活,面對(duì)人類(lèi)普遍的窘迫。我們個(gè)人從未像今天這樣和整個(gè)人類(lèi)的命運(yùn)緊密聯(lián)系在一起。

重慶石門(mén)大橋

在這窘迫的焦慮中,重新去把握真實(shí)的日常生活,記錄這特殊時(shí)期的情緒和思考;面對(duì)他人的需要,展現(xiàn)出一些信心,可能都是非常緊要的事情。這樣一場(chǎng)歷史性斷裂,很多事情都可能發(fā)生改變,但生活仍在繼續(xù)。于我而言,記錄疫情時(shí)期的聲音,正是讓自己專(zhuān)注于日常生活發(fā)生改變的時(shí)刻,以聲音的形式把這非常時(shí)期的日常時(shí)刻保存下來(lái),供將來(lái)回憶,也算是克服無(wú)聊吧。

我的個(gè)人創(chuàng)作主要以觀念藝術(shù)、行為藝術(shù)為主,加上策展工作的緣故,常在各地游走。最近兩三年,我做了大量的實(shí)地錄音。一方面因?yàn)槲蚁矚g長(zhǎng)時(shí)間行走,在行走中感受城市的肌理空間,觀察不同人群如何打發(fā)各自的日常生活,尤其是在那些被遺忘的地方;另一方面,也許在圖像轟炸無(wú)處不在的今天,眼睛已經(jīng)過(guò)于疲憊和麻木,耳朵卻從未真正打開(kāi)。我發(fā)現(xiàn)聲音里的世界原來(lái)比視覺(jué)的世界更陌生、更具體,或者說(shuō),更富想象空間,這讓我對(duì)生活場(chǎng)景里的聲音產(chǎn)生好奇和敏感。

因此,我嘗試通過(guò)實(shí)地錄音,讓一些個(gè)人經(jīng)歷或者趣味,和一些屬于地方氣質(zhì)的音景融合在一起,形成一份屬于個(gè)人,同時(shí)也屬于那座城市的,留給未來(lái)的聲音日記檔案。

(作者羅菲系藝術(shù)家、策展人。本文基于CM城市創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室的“地方”項(xiàng)目延伸而成。)

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司