- +1

踏遍青山:上海小三線向東器材廠中的青春之歌

顧頤灝口述 邵劉旖采訪

采訪整理者:邵劉旖(上海大學歷史系2022級碩士研究生)

受訪者:顧頤灝(原向東器材廠黨總支委員宣傳科科長)

時間:2022年10月9日

地點:線上

站在歷史節點:“離開大城市也無所謂”

1968年,這是一個不平凡的數字。這一年,整個世界的青年們正沉浮于時代的浪潮中。上海也不例外,火車站見證了無數青年們的趕往祖國邊疆的背影和離愁別緒。和這些知青們有所不同的是,一批青年被分配進上海無線電二十五廠,這其中便有初中畢業的顧頤灝。在他進廠前,上海無線電二十五廠就已前往安徽選址籌建后方廠(即向東器材廠,代號“8371”),這些剛踏上工作崗位的小青年們便也模模糊糊地了解到了支內任務。直到幾次動員會召開后,他們才對支內任務有了進一步的了解。

動員會算不上隆重,對于還未組建家庭的青年而言,這場動員甚至有些樸素,廠領導并沒有給出任何工資上的承諾,只是明確了支內不會遷戶口。但對于已婚的職工,參與支內不僅可以解決配偶的工作問題,建在安徽的員工宿舍還能解決住房難的問題。當時的青年們并不全是激情澎湃的,也難說有太多的進步思想或是利益需求,也許更多人的心態是單純的——他們覺得到鄉村、到后方也是工作需要。更何況,相比起前往艱苦邊疆插隊落戶的知青,后方小三線的條件可謂是非常不錯。支內職工們大多平平淡淡地離開上海,沒有什么怨言。

參與支內任務要求“好人好馬好刀槍”,具有一定的政審要求。小三線的政審和大三線之間有一些區別,前往后方的不僅有“出身較好”的“紅五類”,也有部分家中存在成分問題的職工,第一批支內職工的政審是較為嚴格的,隨后逐漸放松。顧頤灝放棄了留在上海的機會,主動要求前往后方小三線。為了讓毛主席“能睡著覺”,他們到小三線去,離開大城市也無所謂。為了被選中,他還請自己的母親到當時的包建廠做報告,表態堅決支持自己的孩子前往安徽。1970年,他如愿以償成為了后方小三線的支內職工。

1967年上海無線電二十五廠《戰地黃花》編輯部所印歌曲選

黨員大會

小三線的人員組成并不復雜,主要有以下幾批人:一是來自包建單位的職工及其家屬,動員初期,約有三百個職工前往后方。1966年,一小部分人前往安徽選址籌建;大部分職工都是在1970年夏季和冬季分兩批前往后方。這三批人都來自于上海無線電二十五廠,該廠是向東器材廠的包建單位。二是66、67屆進廠的學徒工;三是原本的支農工人回廠,即三年自然災害困難時期前往農村的工人,后返回工業基地,1972年,向東器材廠接受了一批浙江蕭山的支農工,約四五十人;四是上海72屆、74屆畢業的代訓工人,是上海各個廠代小三線培訓的各行工業的工人,大多于1975年進廠;五是引進高工,當時由于技術原因,后方引進了一批工人;最后是為了解決后方小青年的大齡戶而調來的一批人。

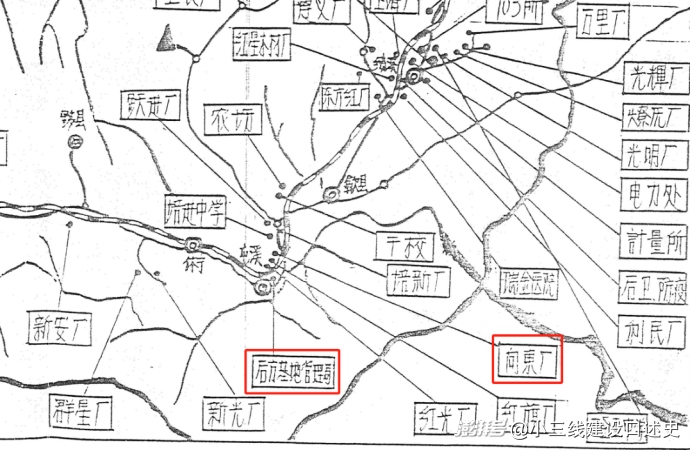

按理說,后方工廠一般會依照“靠山、隱蔽、分散”的六字方針進行選址。但向東器材廠的情況較為特殊,由于電解電容的用水量比較大,其選址靠近必須靠近河流,山上水不夠,這就不得不違背“靠山”的原則。最初的選點位于皖南山區的歙縣縣城,不僅有練江保證水資源,同時靠近縣城生活也會更方便一些。送往南京軍區審批后,由于地形上太過暴露,方案被南京退回。思索再三,籌建組最終選定了歙縣靠近屯溪處的一個山溝,一公里外便有新安江經過。考慮到生產用水,向東器材廠還在江邊造了個水廠,通過水管把江水引進廠里。從整個后方的布局來看,向東廠的地理位置是較為不錯的,不僅離馬路近,家屬區也位于新安江旁,環境宜人,與位于屯溪的后方八一二指揮部(后改為上海后方基地管理局)也比較近。

向東廠舊址

向東廠職工宿舍樓毗鄰的新安江畔

向東廠與上海后方基地管理局地理位置臨近

向東器材廠屬于后方四公司,即儀表電子工業公司(簡稱儀電公司)。根據“分散”的原則,其下屬的21個單位中,最遠的廠位于祁門,跟公司相差150公里路。向東器材廠距儀電公司80公里,職工每次前往公司開會都要小車送去。由于公司與各廠地理距離較大,除去政策方針之外,儀電公司在籌建時期很難幫上什么忙。向東器材廠的籌建工作由上海第四建筑公司負責,負責籌建的職工跟四建公司的職工們生活在一起。除去四建公司職工外,還在當地召了一批征地工,這些安徽農民們參與了開山、鋪路、建房等建設工作中,這份工作提高了不少農民的生活水平。由于選址靠近當時的徽州專區,加之當地農民對籌建人員十分歡迎,總體而言,除去施工的辛苦,籌建組在吃、穿、住方面都是有所保證的。

皖南的生產與生活:“就像個小上海一樣”

前往皖南山區后,向東器材廠主要生產民用產品鋁解電容;一車間則為軍工配套,生產外殼銀制的鉭、鈮電解電容,該電容為當時新安電工廠所產的五七高炮配套的電子元件。不管是軍用產品還是民用產品,都有一定的生產計劃。生產資料方面,鋁材、銀材都由國家對接。由于職工們都是老一批人馬,加之后方生產設備甚至比上海的設備還要好,所以每年的生產任務算不上難。在后方小三線工廠中,向東器材廠的效益是比較好的,每年都能夠保證完成生產任務并獲得利潤。

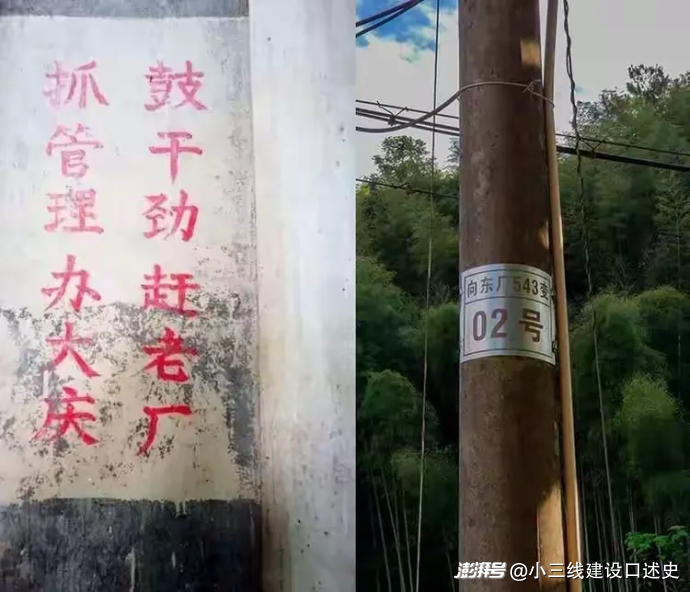

廠房墻面的“工業學大慶”口號

向東廠金工車間舊址,二樓為大禮堂、食堂

上海與皖南的環境氣候相差不大,但山里氣候潮濕,為了維持車間的恒溫,提高生產效率,車間都接了暖氣管道。除了工車間外,每個車間組都安裝了熱水汀。生產導師沒有什么大問題,但職工在一開始多少有些水土不服,許多人身上都布滿了蚊蟲叮咬的腫塊,醫務室也拿不出什么藥來治療,只能咬咬牙忍下。皖南的雨季與上海差不多,1969年澇災,往后幾年倒是沒有出現過這么極端的情況。比雨季更難對付的是下雪天,一旦大雪封山,職工便無法出去,有的職工親屬來安徽探親,整整一個晚上都被封在路上。

一些三線職工回憶起對于皖南山區的第一印象,往往會將皖南山區與“文化氣息”“淳樸”“美”等詞匯相關聯。實際上,后方就像個“小上海”一樣,將小三線工廠描述為上海“飛地”也不為過。職工們用上海話交流,和當地人接觸不多,住、吃、行都是工廠解決。“說老實話,是談不上艱苦的,在某些方面,后方小三線的生活條件不比上海差。”相比插隊落戶到農場的知青,小三線職工們的生活上可謂是優越。相比其他山區,皖南山區的地理位置較好,農村條件也比其他山區更好一些。唯一讓這些上海人難受的便是對家人的想念,尤其是逢年過節留在安徽時,這種思念便愈發強烈起來。

位于半山腰的職工宿舍舊址

民生方面,上海與安徽地方進行了許多交涉,定期配置電、煤,基本不會出現斷電的現象,冬季甚至會供熱。向東廠的條件非常好,不僅擁有自己的水廠負責供電,其廠區、車間大樓在冬季還會燒煤供熱,車間地上甚至鋪設了地板。除去供電外,水廠還解決了職工的用水問題。可以說,上海對后方小三線花了很多精力。

生產比較穩定以后,職工們便把主要精力放在生活上,畢竟誰也不知道要在這里待多久。后方小三線就如同一個小社會,盡管工廠不大,巔峰時也只有600來號人,但麻雀雖小,五臟俱全,公共設施樣樣都有,學校、幼兒園、托兒所、食堂、商店、加油站……樣樣都配齊。各類生活用品都是配額供給,大米、油、鹽等皆由上海供應,上海將額度給安徽,安徽再分配給后方。向東廠后勤組經常回上海拿水產品、豬肉,小到糖、煙、餅干都是從上海運輸到后方的,后方再給職工分發各類食品票,職工可前往商店購買。另外,上海方面有一個小三線辦事處,專門負責為后方采購各類物品。有時候副食品供應較為緊張,生活物質方面存在“斷檔”,但談不上匱乏。顧頤灝便前往沭陽、鹽城采購豬肉。為了保證職工的生活,他們到洪澤湖去買大閘蟹,到天臺去買蜜橘,到歙縣去買西瓜……保證每個職工飲食有葷有素。可以說,為了保證后方職工們的生活,干部們花費的精力比生產還要大。

1979年向東廠首屆職工代表大會合影

除去食品供應,為滿足出行的需求,廠里也下了一番功夫。為了讓職工每年回滬探親,向東廠配備了大客車。要知道,在七十年代,上海企業里的大型客車是很少的。為了送職工去后方的瑞金醫院就醫,廠里還特地配置了救護車。前往瑞金醫院來回約八十公里路,職工需要預先向醫務室登記,每周安排兩次開車。若非急癥重癥,有時將職工送往較近的屯溪人民醫院。

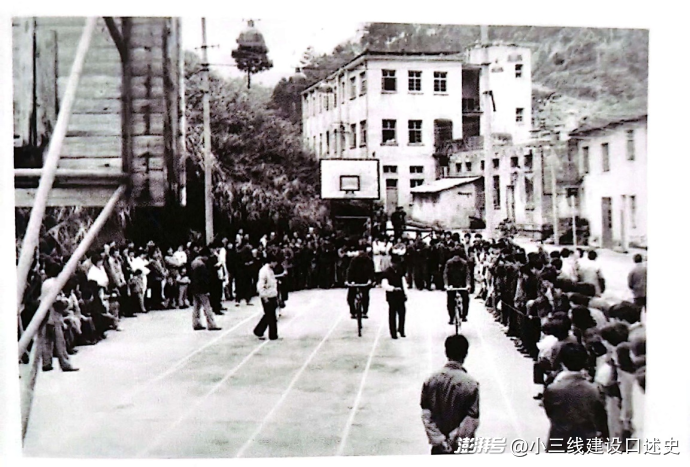

業余生活在當時是一個比較大的問題。不僅是向東廠,整個后方的青年職工占職工總比例都較大,約占60%,多數都是二十來歲。后方雖然能夠保證物資的供應,但整體生活比較枯燥。為了豐富職工們的日常生活,公司常常組織職工參與籃球賽、羽毛球賽、文藝匯演,大巴車常常載著向東廠的職工去公司打球。后來,公司成立了俱樂部,建了圖書館、籃球場、燈光球場、羽毛球場等各類公共設施。有時,公司也會組織職工進行拉練,搞五七干校,養豬、種地等等。

1981年向東廠職工運動會

此外,廣播是后方職工生活中不可或缺的一部分。由于向東廠整個廠區跨一公里,分機又是車間辦公室獨有的,因此,各個車間主要依靠廣播來接受通知、進行通信。除了上班下班拉軍號,廣播臺也會播放晚間新聞、歌曲、宣傳科征稿的好人好事、車間生產情況、會議通知等等。80年代,已經有了電視機,但屯溪轉播太遠,信號不好,哪怕買了電視都無法收看節目。為了解決這一問題,全廠發動職工將建筑材料搬到幾百米的山頂上,造了一個小房子專門放電視機,用天線進行轉播,把信號接過來,發射到家屬區和廠區。當時天氣炎熱,青年們一人搬著五六塊磚,隨后還要搬水泥,但為了看電視,大家的干勁都很足。

為了維持后方這個小社會的治安穩定,后方與上海一樣設有公安處。后方曾有這樣一起偷竊案:向東廠有一個車間專門生產電解電容的銀制外殼,平日里,這些作為生產材料的銀板、銀殼都被存放于鐵皮箱中。當時沒有專用的保險箱,就將普通的鐵皮箱鎖起來。1975年,這個車間的沖床組出現了一起盜竊銀子案件。有代訓工人把銀子偷出去化成銀錠,想托人到外面出售,以此牟利。由于失竊物品較高,這起案件在后方性質較為嚴重。工廠便上報上海市公安局經保處報案,由后方公安處出面,在向東廠蹲點了幾天,警方花了不小精力,最終順利將嫌疑犯繩之以法。

文革時期,后方職工的生活與政治掛鉤是在所難免的。當時,思想比較“左”,階級斗爭的弦繃得很緊。72年到73年,廠里還專門開會批判用半導體收音機偷聽電臺的職工。另外,還批判了一些改小褲腳管的職工,這一平常的思想在當時被認為是資產階級思想的表現。有一位偷聽電臺的職工被“揪出來”以后,定性為“反革命”后,他的婚姻都被拆散了,對其打擊很大。有大學生在晚上偷偷看《紅樓夢》,被廠里談話,從此打上了“封資修”的標簽,失去升職機會。諸如此類的事件不可避免地影響到了職工們的日常生活。

逐漸顯露的矛盾:婚姻、教育、當地社會

上世紀80年代以后,后方出現了不少社會矛盾,這些矛盾多表現于家庭上。起初,這些矛盾并不突出。老職工來后方選擇帶上配偶,子女多數會留在上海。占職工多數的青年人們則還未成婚、生育,所以,起初廠里是沒有托兒所和幼兒園的。1980年以后,這批青年學徒工們都到了成家的年齡,他們難免要面對以下兩個問題——婚姻與子女。

在如今看來,這批大齡青年的年齡也說不上大,他們大多在二十五、二十六歲上下。盡管后方工廠都試圖豐富職工們的業余活動,但是日常生活總體還是比較枯燥,所以單身職工們渴求戀愛。八五鋼廠的大齡男青年特別多,因此婚姻問題也就最為典型。上海市團委非常重視這一情況,將解決這一問題視作相當重要的工作,在新民晚報刊發了征婚廣告。儀表公司員工的男女比例還算正常,許多員工往往會選擇“內部消化”。但是還有一些性格靦腆、不愛交際的職工,他們往往把大部分的精力放在生產工作上,久而久之就沒有談戀愛。向東廠的對策是讓辦公室朝外發征婚信,收到回信后撮合介紹,成功了兩三對,但總體成功率不高。在后方結婚需要單位開證明,大部分向東廠的職工持證明前往屯溪辦事處辦理結婚證,婚禮則往往回到上海舉辦。

與小三線職工結婚后,可以從外地調到后方小三線工作,為此,也有些動機不良者會鉆后方解決婚姻問題的空子。有一位女性經由介紹后,與一位向東廠的職工結婚。進廠后,她以丈夫過于內向、雙方性格不合為由,提出了離婚要求。其前夫無法接受,在一個晚上持刀攻擊了她。最終,后方公安處將其前夫送往上海成都路拘留所,這起案件一時轟動后方。在后方小三線這個特殊環境中,也確實有夫妻是因為各有所取才選擇走向婚姻,回到上海后眼界不一樣,逐漸出現了分歧與矛盾,最終走向了離婚。不過,這也是后話了。

青年們成婚后,小三線的第二代很快便也出生了,不少孩子的戶口沒能隨父母落在上海,更大的教育矛盾也逐漸浮出水面。起初,廠里辦了托兒所,依靠有育兒經驗的女職工或是職工家屬來帶小孩。上班的時候送去,下了班再接回家,后來孩子們逐漸長大,廠里又建了幼兒園。當時,對小孩子的教育要求也不是很高,自然也就沒有什么成套的教育大綱,只是挑了一些年紀比較輕的職工教孩子們識字、唱歌。

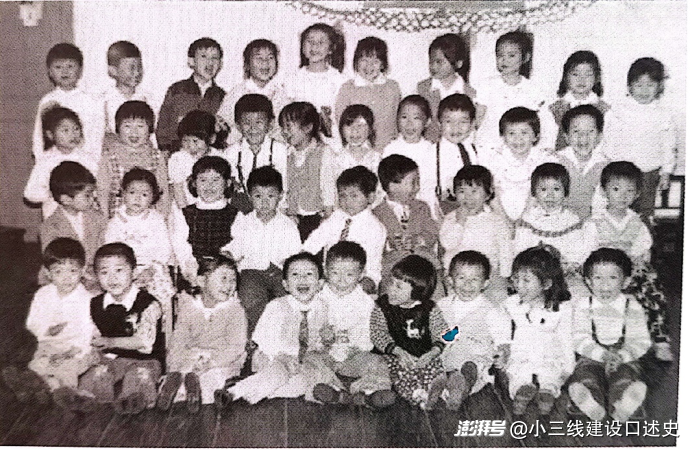

1984年向東廠托兒所小朋友合影

如今已顯陳舊的向東廠醫務室及托兒所

1983年,第一批孩子到了上小學的年紀,問題就逐漸出現了。有條件的職工會選擇把孩子送回上海,但有些家庭在上海沒有親戚可以照顧孩子,向東廠就在家屬區建了小學。廠里有位曾經當過數學老師的支農工,宣傳科便找來了他當老師,又從職工家屬中拼湊出幾個小學老師,開始了后方的學校建設。由于學生不多,學校實行并班制,幾個年級的孩子湊在一起上課。學校運行了兩三年后,發現教育質量太差,便與附近的紅旗機械廠小學合并辦學,以此增加師資力量。初中也是同樣,與培新廠的培進中學合并教學。這些措施確實改善了后方的教育問題,但是教育質量同上海仍舊不能比。一些職工希望自己的子女能夠接受更好的教育,害怕耽誤了下一代,鬧得比較厲害,他們便要求“病退”回上海,以此帶上小孩回去讀書。為了解決孩子的教育問題,儀表局也曾向上反映這一矛盾,但由于這一問題涉及方方面面,最后也就不了了之。

身處皖南山區,盡管后方小三線自成體系,但職工們難免會和當地人打交道,這其中也出現了一些矛盾。剛到達安徽的時候,職工們同當地關系還算不錯,這是因為小三線從客觀上提高了當地人的生活水平,后方基建諸如職工宿舍、水氣、維修等工作,用工方面都是找了當地人,幫助他們得到了一筆十分可觀的收入。農民們到江打到的魚蝦,自己做的豆腐,都會拉到向東廠家屬區門口出售。

可以說,在經濟上,小三線員工與當地人并沒有什么矛盾,矛盾往往爆發在日常生活交集之處。當地人往往會擠進職工澡堂,職工擔心他們偷去衣服口袋中的物品,堅決不允許當地人進來。一開始還能管著,后來當地人便大鬧,雙方商量后決定,職工澡堂每周為當地人專門開放一段時間。但是有些人還是不注意,在職工洗澡的時候混進去。到了后來煤炭供應緊張的時期,小三線職工后來一周也只洗一次澡,雙方的矛盾就更為嚴重了。放映電影也成了當地人與小三線職工的沖突點。天氣炎熱時,后方會組織在廣場上放映電影,天冷或是下雨時,則在大禮堂放映。大禮堂面積不是很大,只能容納幾百個人坐著看電影,但當地人一聽放電影,便擠得大禮堂水泄不通。1981年,因為看電影的事情,三線職工還和當地人打了架,向東廠派顧頤灝到屯溪專區公安局報案,最后在調解下平息事端。最后是偷竊問題。由于當地農民經常要來山上砍柴,廠房也無法建造圍墻,經常被順手牽羊。盡管生產產品與材料沒有遭殃,但職工的私人衣物經常被偷竊,這讓他們感到非常頭痛。

調整與返遷上海:“山里面出來的人再大的苦都吃過”

1983年,國務院及中央財經小組作出對三線建設進行調整改造的戰略決策,后方企業完成了它們的歷史使命。改革開放以后,我國由計劃經濟轉為市場經濟,這許多后方企業而言是“脫胎換骨”,它們不得不從生產軍用品轉向生產民用品。生產軍用品時,產量和銷量都是由國家保證的,但徹底轉向民用品后,工廠必須跟上市場的步伐。有的軍工廠改做留聲機、錄音機,成本極高,質量又很差,但得到了國家的免稅補貼。公司還會在內部進行推銷,顧頤灝曾支持過,但明顯不太好使,又很笨重。他也曾買過紅星板箱廠軍轉民后生產的沙發,沙發的木料極好,因為這些原材料原本是拿來制造彈殼箱的。

“軍轉民”對向東廠的影響并不大,一直以來,廠里只有一個車間生產軍用品,大部分產品本來就是偏民用的,加之市場需求大,向東廠算是小三線調整中的“幸運兒”。盡管向東廠的轉型過程非常順利,工人、設備都及其成熟,但弱勢擺在那里,產品的成本始終壓不下來,盈利方面也就比不過其他廠。改革開放以后,類似的產品被大批從香港進口來內地,售價六七分錢一個;而向東廠的產品成本就高達一毛多,很難競爭過這些廠家,經營狀況也就逐步走向下坡路。

多數小三線企業效益微薄,逐漸難以維持生產,這也促進了返遷上海的決策。1985年,上海市人民政府決定將小三線企業的財產無償移交安徽省,企業職工逐步回滬參加聯營建設。向東廠與安徽的交接較為順利,生產設備都留給了當地,還留下一些技術人員給他們培訓,后來甚至還幫助當地建廠生產、產品推銷。

1986年,向東廠的職工大批返回上海。他們參與支內工作前所在的老廠無法一下子接收如此多的小三線職工,儀表局便撥款600余萬,在閔行劍川路旁邊建立上海興華電容廠。工作落實了,許多職工關心的戶口問題同樣也有妥善的安排。支內時,向東廠為職工辦理了屯溪區的集體戶口,返遷上海后,由于新廠位置在閔行,加之有些職工戶口無法落地,最終就統一歸到閔行集體戶口,直到現在好多職工的身份證都是“310112”的閔行身份證。另外,也有一部分員工選擇留在安徽,一是在當地征用的皖籍職工,夫妻在安徽,便不愿遷到上海;還有一部分是與當地人結婚的上海職工,沒工作不能調回來,就留在安徽。

市政府方面十分重視這些返遷回滬的小三線職工,還專門撥款解決職工住宿問題。職工宿舍位于閔行的紅旗新村(現碧江路),分配時有這樣一個原則:單身職工不安排,凡是夫妻的原則上安排一套,三口之家安排一套40到50平方米的二居室房子;如果是夫妻倆不帶子女的話,就分配一套40平方米左右的、一房一廳的房子。

1989年,第一批住房開始分配,約五六十套,廠里為了防止大家因為先后順序爭吵,最終采用抽簽的方法解決。閔行區的職工住房共200套,最終沒有分完。這是因為位于楊浦的上海天和電器廠開始接收小三線職工,70%左右的向東廠返滬職工都回到了這個老廠工作。由于閔行到楊浦的距離較遠,大家便都不想拿閔行的房子。為了解決這一問題,廠里聯系了閔行住宅辦公室,與閔行有關單位進行住宅置換。相比起許多上海干了一輩子也沒能分到房子的職工,向東廠的職工算是非常幸運的。有一位經由上海電表廠支內、前往江西小三線的上海職工,他退休后,并未如同向東廠職工一般按照上海標準發退休工資,而是按照江西標準,二者相差竟有一倍之多。這讓人不得不感慨,上海小三線職工相當幸運,不僅按時回到上海,大多數人的工作、生活也沒有受到太大的影響。

后方小三線對中國國防軍工生產的貢獻,以及對安徽經濟建設的促進作用是不可不提的。在上海職工的耳濡目染之下,當地農民的部分觀念也得到了改變。除此之外,后方小三線也既有利于人才的培養。在返滬職工工作安排方面,上海方面量才量用,根據職工們過去的才能落實工作,不比天和廠的老職工差。干部的落實情況也實事求是,按照正常程序評定職稱。原來的一些干部回了老單位以后,都在領導崗位上,甚至原來不是領導的職工都當上了領導,廠長、副廠長、技術骨干、銷售科長、車間主任比比皆是。這是因為廠里普遍認為小三線的職工工作能力強,各方面素質好。支內的許多青年,往往在二十幾歲時就在后方的車間主任、行政科長等重要崗位上。大家都覺得山里面出來的人再大的苦都吃過,再大的困難都經歷過,回上海后,很多工作一定不在話下。

改造為文化藝術園區后的向東廠廠區

如今,屯溪區已并入黃山市,廢棄的向東廠也被征用改造為文化園區,不復當年的模樣。顧頤灝回過幾次安徽,踏遍青山,草木未凋,卻未能尋到向東廠原本的家屬區。歲月的長河滾滾,當初奔赴大山的城市青年們都已老去,小三線的青春之歌卻永遠年輕而嘹亮。

部分圖片來源自網絡。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司